- •070601 «Дизайн», 100103 «Социально-культурный сервис и туризм»

- •С одержание

- •Принятые сокращения

- •Введение

- •1. Физико-географическая характеристика приморья и его природно-ресурсный потенциал

- •1.1. Геологическое строение и рельеф

- •Геохронологическая (стратиграфическая) шкала

- •1.2. Климат

- •1.3. Гидрологический режим

- •1.4. Почвы

- •1.5. Растительный и животный мир

- •Вопросы для самоподготовки

- •2. Зарождение и развитие экологических проблем в приморье в доиндустриальную эпоху (от палеолита до XIX века)

- •2.1. Палеолит

- •2.2. Неолит

- •2.3. Средневековье – хix век

- •Вопросы для самоподготовки

- •3. Экологические напряжения индустриальной эпохи и проблемы природопользования

- •3.1. Социально-экономические и экологические особенности развития индустриальной эпохи

- •3.2. Современное экологическое состояние окружающей среды

- •3.2.1. Загрязнение воздушного бассейна

- •3.2.2. Состояние гидросферы

- •Качество воды источников питьевого водоснабжения в Приморье и в России в целом (% нестандартных проб)

- •Качество воды в местах водозаборов в городской и сельской местностях приморья (% нестандартных проб)

- •3.2.3. Антропогенные изменения в геологической среде и рельефе

- •3.2.4. Состояние растительного и животного мира

- •3.2.5. Экология городов Приморья

- •3.2.6. Проблема устойчивости геосистем Приморья в условиях антропогенных воздействий

- •Вопросы для самоподготовки

- •4. Пути решения экологических проблем приморского края

- •Вопросы для самоподготовки

- •5. Практические задания

- •5.1. Методические рекомендации

- •5.2. Практические задания

- •Задание 1. Методы определения платежей за загрязнение атмосферы

- •Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

- •Задание 2. Метод определения платежей за загрязнение водных ресурсов и водопотребление

- •5.3.Тесты

- •6. Приложения

- •Экологический манифест

- •Гуманизм, экология и рыночные отношения

- •Рекомендуемая литература

1.3. Гидрологический режим

Внутренние воды. По территории Приморского края протекает около 6000 рек длиной более 10 км (Ресурсы…, 1972). Это создает условия для активного развития малой гидроэнергетики.

Большое количество выпадающих осадков, горный рельеф, относительно малое испарение определяют значительную густоту речной сети. Густота речной сети сравнительно большая: на каждый квадратный километр поверхности приходится 0,73 км речной сети: максимальная густота (до 1,8 км/км2) приурочена к юго-западной части края, включая залив Петра Великого. Характерной особенностью дальневосточных рек является сравнительно небольшая их протяженность, это обусловлено тем, что линия мирового водораздела проходит вблизи тихоокеанского побережья.

В строении речной сети Приморья имеются существенные различия, что обусловлено асимметричным положением главного водораздела. Так, для рек, впадающих в Японское море, характерны незначительные размеры, русла с наличием порогов, перекатов и водопадов, быстрое течение там, где узкие крутые склоны долин. Для рек, стекающих с западного склона Сихотэ-Алиня, характерны большая протяженность, относительно спокойное течение в среднем и нижнем течении, где они протекают в широких долинах с низкими, заболоченными склонами.

Муссонный климат определяет преимущественно дождевое питание рек, т.к. снежный покров невелик, а питание грунтовыми водами относительно слабое. Для рек Приморья характерными чертами являются паводочный режим в теплый период края и крайняя неравномерность и неустойчивость в холодный период.

Часто повторяющиеся большие паводки, формирование которых происходит сравнительно быстро и достигает значительной высоты, являются причиной наводнений, часто катастрофических. Их характеристика приведена ниже.

Для водного режима рек характерно весеннее половодье, на которое накладываются дождевые паводки. Оно проходит в апреле-мае (величина весеннего стока 20–30% годового объема). Для теплого периода года характерен интенсивный паводочный режим, причем паводки почти непрерывно следуют один за другим, в отдельные годы они происходят в октябре и даже начале ноября.

Наводнения в Приморье вызываются преимущественно летне-осенними дождями, которые связаны с выходом на территорию тропических циклонов и выносом влажных морских масс воздуха. Приморский край относится к ливнеопасным районам страны. Более половины всех наблюдаемых катастрофических паводков в Приморском крае приходится на август–сентябрь.

Наводнения, не приводящие к большому затоплению освоенных территорий, наблюдаются почти каждый год, а в отдельные годы территория затапливается по два-три раза. Катастрофические, охватывающие одновременно несколько крупных бассейнов и приводящие к значительному или полному затоплению населенных пунктов, промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий, повторяются один раз в 7–12 лет.

За 1975–2002 гг. в крае произошло (Куликова,2005)18 наводнений, из них 8 больших, а среди последних 3 катастрофических (1989, 2000 и 2001 гг.).

Наводнения вызывают следующие негативные явления: затопление с/х полей и населенных пунктов, разрушение инфраструктуры (дорог, мостов, трубопроводов, линий электропередач и связи), зданий и сооружений, почвенного слоя, загрязнение, а также потерю имущества и урожая и т. д. При этом затоплению подвергаются 178 населенных пунктов, в том числе города – Владивосток, Уссурийск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Лесозаводск, Дальнереченск. В зоне затопления проживает более 200 тыс. человек и находится 320 тыс. га с/х полей. Уровень воды в реках поднимается до 8,5 м (1989 г., тайфун «Джуди»).

Заметим, что по данным статистики в мире из природных процессов наибольший ущерб причиняют наводнения – 40%, тропические циклоны – 20%, землетрясения и засухи – 15%, остальные – 10% (Данева, 1991).В Приморье наводнения также стоят на 1-ом месте по наносимому ущербу.

В зимний период (декабрь – март) сток низкий, но довольно устойчивый; величина его составляет 4–5% годового объема.

Реки Приморского края многоводны. С квадратного километра в год здесь стекает воды значительно больше (от 10 до 20 л/с), чем в среднем по России. Исключение представляет Западно-Приморская равнина, где с 1 км2 стекает от 0,5 до 5 л/с. Реки края преимущественно горные, с большими скоростями течения, с быстрыми и высокими подъемами уровней воды во время выпадения ливневых дождей.

Основная водная артерия – река Уссури, которая является равнинной. Она пересекает почти всю территорию края с юга на север и собирает большую часть вод, стекающих с западного склона Сихотэ-Алиня. Площадь водосбора ее в пределах России равна 136 тыс. км2. Длина до впадения в р. Амур 897 км, из них 600 км расположено в Приморском крае. Наибольшими правыми притоками в пределах Приморского края являются горные реки Бол. Уссурка и Бикин. Второй наиболее крупный водоток – р. Раздольная, истоки которой и верхнее течение находятся на территории КНР. Это определяет трансграничный характер загрязнения её водами Приморского края. Длина реки 245 км; 191 км находится на территории Приморского края. Площадь водосбора в пределах края равна 6,82 тыс. км2. Она приносит в Амурский залив в среднем около 2,5 км3 воды в год. Ещё одной крупной рекой является р. Туманная, с площадью водосбора, равной 33,8 тыс. км2. Она почти полностью протекает по территории КНР, что также определяет трансграничный характер загрязнения для края. В Приморье расположено устье этой реки с площадью водосбора, равной 25,8 км2. Тем не менее она приносит на его территорию огромный объем воды – 4,9 км2, что составляет почти 50% запасов речной воды юга Приморья.

Сравнительно крупной рекой Южного Приморья и наиболее важной в хозяйственном отношении является р. Партизанская. Площадь водосбора ее составляет 4140 км2, длина реки 142км. Она выносит в залив Америка около 1 км3 воды в год.

Суммарно всеми реками в залив Петра Великого (включая сток р. Туманной) выносится 10,3 км3 воды. На перспективу развития экономики этого количества для наиболее густонаселенной и промышленно освоенной территории края не хватит, что делает особенно актуальным водоснабжение.

Характерной особенностью всех рек Приморского края является крайняя неравномерность распределения их стока в году. С одной стороны, они очень маловодны зимой, почти до полного исчезновения стока даже на крупных реках. С другой стороны – многоводны во время прохождения летне-осенних ливней. Разливаясь, затапливают основные территории, нанося огромные ущербы хозяйству края. Большая неравномерность стока рек затрудняет использование их вод отраслями народного хозяйства.

Реки Приморья являются местом обитания и нереста многих ценных пород рыб, главным образов лососевых. Они же обладают большим запасом гидроэнергоресурсов и есть план строительства малых ГЭС, но пока этот потенциал региона практически не используется.

Озёра и болота распространены преимущественно в пределах низменностей. Всего в Приморье 4684 озера. Особенно много их в долинах рек Раздольная и Уссури.

Оз. Ханка – самое крупное из дальневосточных озер – располагается в центре Приханкайской низменности (северная часть озера находится в пределах КНР). Общая площадь водосбора оз. Ханки (без зеркала озера) составляет 16 890 км2, в том числе на территории России 15 370 км2.

В плане озеро имеет грушевидную форму с расширением в северной части. Площадь зеркала при высшем, среднем и низшем уровнях соответственно составляет 5010, 4070, 3940 км2. Несмотря на то, что в озеро впадает 24 реки (Илистая, Мельгуновка, Комиссаровка, Спасовка и др.), а вытекает лишь одна (р. Сунгач), оно мелководно: средняя глубина оз. Ханка составляет 4,5 м, а максимальная глубина у обрывистых северо-западных берегов 6,5 м.

Вода в озере мутная, т.к. частые ветры формируют мощные дрейфовые и компенсационные течения, обуславливающие активную циркуляцию водных масс озера в вертикальной плоскости. Озеро является очень уязвимым в экологическом отношении, если учесть его крайнюю мелководность и преобладание в донных осадках алевропелитов,хорошо депонирующих поллютанты.

Климат Приморского края не благоприятствует образованию болот, вследствие этого площадь болот и заболоченных территорий здесь невелика. Широко распространенные на равнинах Приморья временно переувлажненные луга с минеральными почвами не могут быть отнесены к категории болот. В межгорных долинах мощность торфа достигает 3,5 м.

Основная часть болотных массивов расположена на Ханкайско-Уссурийской низменности, к востоку и югу от оз. Ханки.

На карте эрозийных районов Приморья, составленной А.И. Степановой, выделено три эрозийных района. Первый эрозийный район включает реки, стекающие с восточного склона Сихотэ-Алиня. Этот район характеризуется слабым развитием эрозийных процессов (эрозионный коэффициент А менее 2 т (км2/год). Малая интенсивность эрозийных процессов является следствием плотной залесенности (до 95%) и наличием трудноразмываемых коренных пород. Сток наносов рек данного района формируется в основном за счет процессов руслового размыва.

Ко второму эрозийному району отнесена центральная часть территории Приморья (включая бассейны рек Уссури, Большая Уссурка, Бикин, Хор). Средняя величина эрозийного коэффициента составляет 8 т/км2 в год. Усилению эрозии в этом районе способствует частичная распашка водосборов и нарушение целостности растительного покрова. Местами значение эрозийного коэффициента возрастает до 12 т/км2 (р. Хор).

Сток наносов формируется в основном за счет дождевого смыва почв и руслового размыва. Третий район включает бассейн р. Раздольной, где наиболее благоприятные условия для проявления эрозии. Значение эрозийного коэффициента составляет более 10 т/км2 в год. Высокая интенсивность эрозийных процессов обусловлена антропогенным воздействием.

Интенсивность смыва дождевыми водами определяется величиной фиктивной мутности. Под фиктивной мутностью понимается отношение среднего годового дождевого смыва к объему выпавших жидких осадков. Реки Южного Приморья характеризуются наибольшими значениями фиктивной мутности, которая составляет 0,027–0,045 кг/м3, что связано со значительной интенсивностью жидких осадков и рыхлым составом аллювиальных отложений, когда долины рек широко используются в сельском хозяйстве. Наименьшее значение фиктивной мутности – 0, 007 кг/м3 наблюдается на реках восточного побережья. Бассейны этих рек более чем на 90% покрыты лесом.

Территориально по интенсивности дождевого смыва выделено три района. К первому относятся реки восточного побережья Японского моря и захватываются реки оз. Ханки; годовой смыв составляет 4–5 т/км2. Ко второму (5 – 10 т/км2) принадлежат реки бассейна Уссури. К третьему – реки наиболее освоенного в хозяйственном отношении юга Приморья: Артемовка, Раздольная, где дождевой смыв достигает 10–20 т/км2.

Подземные воды имеют большое стратегическое значение для водоснабжения населения в военные годы и при чрезвычайных ситуациях.

Гидрогеологические условия Приморского края весьма разнообразны. Здесь развиты различные виды подземных вод. В горных районах наибольшее развитие имеют трещинные воды коры выветривания метаморфических пород. В районах с развитой тектонической трещиноватостью встречаются трещинно-жильные воды, а в районах базальтовых плато вулканического происхождения развиты трещинно-пластовые подземные воды. В пределах рыхлых делювиальных отложений на горных склонах встречается верховодка, существующая непродолжительное время после выпадения дождей. На равнинных участках, расположенных в пределах артезианских бассейнов тектонических прогибов и межгорных впадин, распространены различные типы поровых и порово-пластовых безнапорных вод в рыхлых осадочных кайнозойских отложениях. На тех участках, где развиты карстующиеся известняки, могут встречаться карстовые воды.

Морские воды. Среди них особенно выделяется залив Петра Великого (см. рис. 1.12) – самая южная акватория Дальнего Востока России. Его западной границей является устье р. Туманной (Тюмень-Ула, Туманган), а восточной – мыс Поворотный. Площадь залива составляет 9750 км2, протяженность береговой линии вместе с островами около 1 500 км. Залив включает акватории более низкого порядка. Всего в нем насчитывается 137 заливов и бухт, из которых выделяются заливы 2-го порядка: Посьета, Амурский, Уссурийский, Стрелок, Восток, Находка; и 3-го порядка: Славянка и Угловой. В заливе находятся многочисленные острова – Русский, Попова, Путятина, Рейнеке, Аскольд, Рикарда, Большой Пелис, Фуругельма, Лисий и другие, всего 54. Назван залив Н.Н. Муравьевым-Амурским в 1859 г. в честь Петра I.

Менее благоприятна в температурном и климатическом отношениях морская акватория края севернее мыса Поворотный. Здесь располагаются преимущественно открытые берега, хотя выделяются небольшие заливы (Ольга, Владимира, Рында) и бухты (Киевка, Соколовская, Рудная Пристань, Валентин и др.).

Водная масса залива Петра Великого обладает сложной структурой, меняющейся по сезонам (Юрасов, 1987). Его гидрологический режим формируется муссонным климатом и водообменом с обширной акваторией Японского моря. Зимой гидрологические характеристики от поверхности до глубоководной части залива относительно однородны, что способствует равномерному распределению поллютантов. Летом водная масса сильно дифференцирована, что позволяет выделить внутри нее «вторичные водные массы» или модификации вод – эстуарные, прибрежные поверхностные и подповерхностные.

В береговой зоне формируются линзы эстуарных и прибрежных поверхностных вод, которые различаются между собой неоднородностью горизонтальной и вертикальной структуры, связанной с различием в термическом, химическом и волновом режимах. От термического режима зависят условия обитания бентоса и распределение гидрохимических параметров. Температура является лимитирующим фактором среды обитания для многих видов донных растений и животных.

Поверхностный слой воды имеет четкий годовой ход, в котором минимальная средняя месячная температура (-1,6–1,9º) приходится на период январь-февраль (Ластовецкий, 1978), а максимальная величина – на август (среднемесячное значение 19–23º). В закрытых бухтах вода прогревается до 28–30º. В вертикальном разрезе водной толщи температура плавно уменьшается до глубины 40–50 м, а ниже остается постоянной – около 2º . Мелководная часть залива характеризуется наибольшей контрастностью сезонных температур: летом сильным прогреванием вод (до 23º), а зимой их интенсивным охлаждением (до -1,9º).

Соленость в значительной степени определяется речным стоком, водообменом с открытым морем и льдообразованием. Средняя многолетняя годовая соленость в заливе растет в южном направлении от 26,50/00 до 33,50/00 (Ластовецкий, 1978). Минимальная соленость наблюдается в июле-августе, максимальная в январе-феврале.

Значительной контрастностью величины солености характеризуются прибрежные воды закрытых бухт и низкопорядковых заливов (Восток, Стрелок и другие). Среди них максимум контрастности наблюдается в Амурском заливе, где у его вершины в период максимального материкового стока (июль-август) соленость составляет 2–90/00, в то время как в открытой части у м. Гамова – 27–300/00 (Винокурова,1977). Летнему опреснению подвержен водный слой мощностью до 15 м, на глубинах свыше 30 м соленость постоянна и составляет 33–340/00 (Подорванова и др., 1989).

Природные условия залива способствуют обильному насыщению воды кислородом, но в этот процесс сильно вмешивается антропогенная деятельность, особенно заметная в закрытых участках, где его содержание часто понижается (Дулепов и др., 2002).

Волнение в заливе зависит от ветрового режима и от рельефа береговой зоны. Летом (с мая по август) преобладают волнения южных румбов, преимущественно юго-восточных, зимой (с ноября по март) северных и северо-западных. Весной и осенью дуют ветры переменных направлений. Выше уже указывалось, как это сказывается на экологической обстановке акватории.

Согласно «Справочнику по волнению прибрежной зоны Приморья» (1976), на характеризуемой акватории выделяется три типа районов, различающихся волновым режимом: защищенные, полузащищенные и открытые.

Защищенные районы – это закрытые акватории, имеющие ограниченную связь с открытым морем (бухты Золотой Рог, Чажма, Находка, Врангеля и другие). В них явно доминируют ветровые волнения (90–99%). Зимой эти акватории покрываются льдом, который периодически взламывается судами, а летом преобладают волнения южных румбов (50–70%). Весной и осенью доля южных (20–50%) и северных (30–50%) волнений примерно равна. При этом преобладает высота волн до 0,25 м (48–61%) при наблюдаемом максимуме 2–2,5 м (б. Находка). Повторяемость штилей достигает 30%.

Полузащищенные районы имеют большую связь с открытым морем (б. Троица, зал. Славянка, б. Анна и другие). Здесь также преобладает ветровое волнение (70–90%), причем в основном до 0,25 м (23–50%). Максимально отмеченная высота волн достигала 3 м. В годовом цикле наибольшая повторяемость у волнений северных, северо-восточных и юго-восточных направлений.

Открытые районы (бухты Бойсмана, Руднева, Рифовая и другие) имеют свободный водообмен с открытым морем. Волновой режим здесь определяют волны зыби, которые преобладают в летний период (60–70%) и ветровое волнение с наибольшей повторяемостью (60–70%). Зимой доминируют волнения северо-западного (30–60%) и западного (20–40%), а летом южных и восточных (70–90%) направлений. Здесь наиболее часты волны высотой 0,25–0,75 м (40%) и 0,75–1,25 м (30%) при максимуме в заливе 3,5–6 м с повторяемостью 1–2%. При этом в Японском море высота волн может достигать 12 м (Атлас…, 1968). Такие высокие волны обусловлены прохождением тайфунов, вызывающих сильные разрушения, особенно в полосе побережья.

Из этих данных следует, что наименьшая гидродинамическая активность характерна для закрытых районов, что определяет их наибольшую экологическую уязвимость.

Приливо-отливные явления в заливе носят неправильный полусуточный характер при амплитуде 0,19–0,34 м.

Сгонно-нагонные колебания уровня (до 25 см) испытывают влияние муссонов и носят сезонный характер. Летом южные ветры соответственно вызывают повышение уровня моря, зимой северные ветры обусловливают сгонные явления.

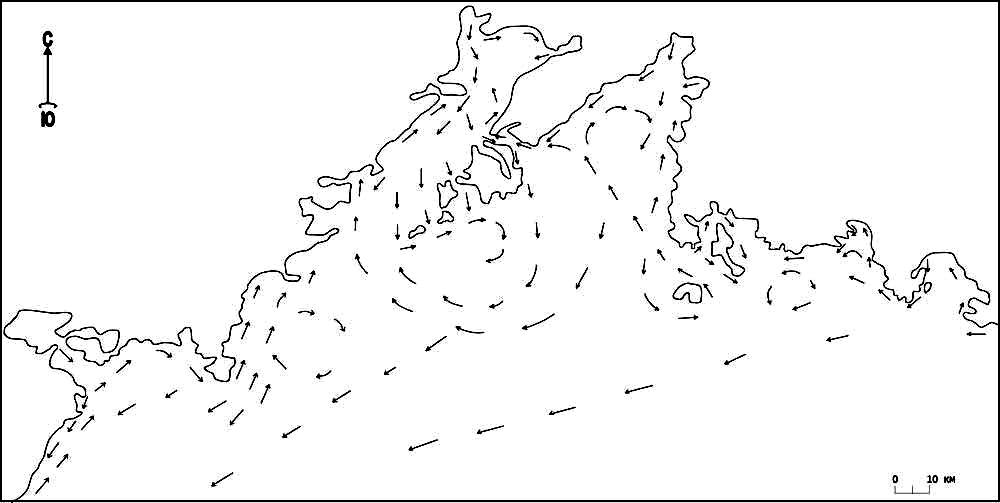

Постоянное течение залива является ветвью холодного Приморского течения, воды которого со скоростью 0,3–0,5 м/с, проходя с северной части моря вдоль восточных берегов, совершают круговорот против часовой стрелки и уходят вдоль западного берега снова в открытое море. В самом заливе ветви этого течения сталкиваются с утонченной теплой струей от Восточно-Корейского течения (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Схема постоянных поверхностных течений в зал. Петра Великого (по материалам гидрографической службы ТОФ, Атлас зал. Петра Великого…, 2003)

Вдольбереговые течения, возбуждаемые волнением, развиты в узкой прибрежной части. Их направление зависит от волнения, что определяет сильную изменчивость. Эти течения генерируют вдольбереговые перемещения наносов, что особенно четко прослеживается на аккумулятивных участках берегов (Хасанское взморье и вершины заливов). На них выражен перенос загрязненных мелких фракций из экологически неблагополучных зон (из бухт Разбойник, Абрек, Находка).

Стоковые течения, имеющие скорость 0,2–0,5 м/с, определяются гидрологическим режимом рек. Наиболее развиты они в северной и западной частях залива, особенно в периоды паводков. Лед в береговой зоне залива появляется в ноябре-декабре и может сохраняться до марта, максимальное льдообразование отмечается в феврале, особенно широко в вершине Амурского залива, что способствует явлению замора рыбы от кислородного голодания.