- •070601 «Дизайн», 100103 «Социально-культурный сервис и туризм»

- •С одержание

- •Принятые сокращения

- •Введение

- •1. Физико-географическая характеристика приморья и его природно-ресурсный потенциал

- •1.1. Геологическое строение и рельеф

- •Геохронологическая (стратиграфическая) шкала

- •1.2. Климат

- •1.3. Гидрологический режим

- •1.4. Почвы

- •1.5. Растительный и животный мир

- •Вопросы для самоподготовки

- •2. Зарождение и развитие экологических проблем в приморье в доиндустриальную эпоху (от палеолита до XIX века)

- •2.1. Палеолит

- •2.2. Неолит

- •2.3. Средневековье – хix век

- •Вопросы для самоподготовки

- •3. Экологические напряжения индустриальной эпохи и проблемы природопользования

- •3.1. Социально-экономические и экологические особенности развития индустриальной эпохи

- •3.2. Современное экологическое состояние окружающей среды

- •3.2.1. Загрязнение воздушного бассейна

- •3.2.2. Состояние гидросферы

- •Качество воды источников питьевого водоснабжения в Приморье и в России в целом (% нестандартных проб)

- •Качество воды в местах водозаборов в городской и сельской местностях приморья (% нестандартных проб)

- •3.2.3. Антропогенные изменения в геологической среде и рельефе

- •3.2.4. Состояние растительного и животного мира

- •3.2.5. Экология городов Приморья

- •3.2.6. Проблема устойчивости геосистем Приморья в условиях антропогенных воздействий

- •Вопросы для самоподготовки

- •4. Пути решения экологических проблем приморского края

- •Вопросы для самоподготовки

- •5. Практические задания

- •5.1. Методические рекомендации

- •5.2. Практические задания

- •Задание 1. Методы определения платежей за загрязнение атмосферы

- •Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

- •Задание 2. Метод определения платежей за загрязнение водных ресурсов и водопотребление

- •5.3.Тесты

- •6. Приложения

- •Экологический манифест

- •Гуманизм, экология и рыночные отношения

- •Рекомендуемая литература

3.2.3. Антропогенные изменения в геологической среде и рельефе

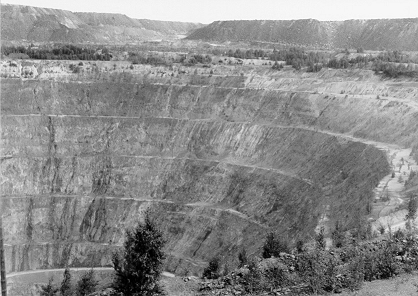

Эти изменения порождаются при любой эксплуатации недр. Всего в крае ежегодно из недр извлекается до 97 млн куб.м горных пород (Долговременная программа…, 1993). Главным и самым глубоким в отношении геологических структур нарушителем является угольная отрасль. Добыча угля производится из глубоких горных выработок (до 100 м при открытом способе и до 900 м при подземном), что обуславливает нарушение естественного состояние горных массивов, приводящее к деформации земной поверхности и развитию нежелательных геоморфологических процессов. Процессы деформации вмещающих пород проявляются в их движении по тектоническим нарушениям и плоскостям напластования, концентрации деформации в осях складок. Наиболее наглядно экзогенные процессы проявились на Артемовском месторождении, где на поверхности образовались воронки с трещинами разрыва, существующими более 15 лет. Для Павловского, Ильичевского угольных разрезов характерно возникновение в карьерах и отвалах горных пород огромных оплывов, обвалов со смещением горных масс вниз по склонам и далее образование в долинах рек грязекаменных потоков. Эрозионный снос с 1 га достигает более 18 т. При этом в период дождей формируются «языки» рыхлой горной массы на протяжении более 0,5 км, забирающей дополнительную площадь земель.

При разработке месторождений металлов в рудниках типичным становится образование провалов. Изменение рельефа связано с образованием отвалов горных пород и шламонакопителей с отходами, содержащими неизвлеченные полезные и токсичные компоненты. Наглядным примером кардинального преобразования ландшафтов являются карьеры Яковлевского ГОКа (рис. 3.13).

При разработке россыпных месторождений золота и олова в долинах рек с помощью драг и бульдозеров уничтожаются поймы и террасы, усиливается эрозия и разрушительность паводковых явлений.

Основными причинами, обуславливающими выход земель из эксплуатации при подземных разработках, являются образование трещин, провалов, прогибов на земной поверхности, обводнённость и заболачивание поверхности или ее иссушение, формирование породных отвалов, шламохранилищ обогатительных фабрик. Но не только этим отмечается негативное воздействие горнодобывающей отрасли. Вблизи Находки при отработке известняков для строительства была срезана вершина г. Брат (рис. 3.14). Есть факты разрушительного воздействия стройидустрии на уникальные пещерные комплексы. Так, при разработке известняка Спасским цемзаводом были уничтожены 2 пещеры, которые, возможно, имели интересные палеонтологические образцы. Угроза нависла и над Спасской пещерой, к которой приближается отрабатываемый карьер со взрывными работами. Пещера Тигровый грот сильно повреждена глыбовым завалом в результате произведённого в ней взрыва. Над пещерой Пржевальского (Партизанский район) при установке металлической опоры для линии электропередач частично обрушили свод. Значительное негативное воздействие на пещеры оказывает « дикий» туризм: это касается не только мусора, но и закопчённых от дыма факелов сводов пещер, выломанных сталактитов и кристаллов различных минералов, а также расхищения археологических находок.

Сельское хозяйство в отличие от горной отрасли неглубоко воздействует на горные породы, но за счёт широкого развития сельхозугодий (1637,5 тыс.га) оно вызывает эрозионные процессы на значительных площадях: уже в 80-х годах к эрозионно-опасным было отнесено 827 тыс.га угодий, из них к эродированным 290 тыс.га ( Долговременная программа.. ., 1993).

Другие факторы развития эрозионных процессов – урбанизация и преобразование природных ландшафтов под промышленное строительство: под населёнными пунктами занято 523 тыс.га ,а под промышленными предприятиями и дорогами 432 тыс.га .

Химические трансформации континентальной части края наглядно представляет загрязнённость донных грунтов гидросети (Наумов, 2006).

Донные грунты гидросети побережья зал. Находка имеют такие особенности распределения поллютантов. Из них наибольшее загрязнение установлено по НП (Кс1– 53), пестицидам (до 15,4 нг/г с.о.), меди (Кс – 6), цинку (Кс – 4), ртути и железу (Кс – 5). При этом донные алевритовые грунты р. Хмыловка оказались наиболее загрязненными, т.к. к ним приурочены максимумы Кс по большинству компонентов.

Донные грунты гидросети побережья зал. Восток загрязнены в наибольшей степени нефтепродуктами (Кс до 11 в р. Подосенова), тяжелыми металлами (Кс до 7,5 в р. Волчанецкая протока), в меньшей мере ртутью (Кс до 4) и пестицидами (до 12,5 нг/г с.о.).

Донные грунты гидросети побережья зал. Стрелок в наибольшей степени загрязнены НП, по которым Кс изменяется от 12 до 1700. По НП, пестицидам и сумме металлов наиболее загрязненной является р. Промысловка.

Рис. 3.13. Фотография карьера на месторождении плавикового шпата в Хорольском районе

Донные грунты гидросети побережья зал. Уссурийский загрязнены НП (Кс до 4), пестицидами (1–4нг/г) (Наумов и др., 1993), а так же металлами (Шлыков и др., 1995): мышьяком, свинцом, ртутью, цинком. Эти данные хорошо согласуются с данными по почвам, в которых установлены повышенные, а местами высокоопасные концентрации (СПЗ по мышьяку до 100 усл.ед.), особенно на восточном побережье залива и его вершине. В целом, как следует из отчетов Б.В. Цоя (1987) и О.Г. Старова (1992) АО «Приморгеолком», до 30% площади прибрежной полосы имеет загрязнение с превышением фонового уровня в 9,8 раз и выше. Наиболее интенсивно загрязнены города Артем и Большой Камень, поселки Артемовский, Шкотово, Смоляниново и Дунай (ртуть, кадмий, медь, фтор, цинк).

Рис. 3.14. Гора Брат со срезанной вершиной на переднем плане (фото)

Донные грунты гидросети побережья зал. Амурский были опробованы на следующие элементы: Pb, Zn, Co, Cu, Mn, Ag, Cd (Шлыков и др., 1995).

По результатам анализов установлено, что донные осадки всех опробованных водотоков имеют степень загрязнения от слабой (<10 СПЗ) до сильной (>100). Слабее загрязнены верховья рек (Амба, Барабашевка, Нарва и др.), а к устью их осадки имеют значение СПЗ до 30 и даже 100 ед. Наибольшее загрязнение имеют водотоки восточного побережья (Первая и Вторая Речка, р. Объяснения) и вершины залива (р. Песчаная), протекающие через урбанизированные участки ландшафта.

Донные грунты гидросети побережья зал. Посьета (Наумов, 2006) загрязнены преимущественно НП, и хотя в осадках большей части водотоков и озер их содержание на уровне фона, но в ряде мест установлены локальные аномалии: в устье р. Гладкая, впадающей в б. Экспедиции, 0,36 мг/г (Кс – 18), в водотоках, впадающих в бухты Новгородская и Миноносок – 0,8–0,14 мг/г (Кс – 4–7), в реках Камышовка и Цукановка – 0,06 – 0,08 мг/г (Кс – 3–4).

Наличие в песчано-алевритовых донных наносах р. Туманная слоев с комочками мазута свидетельствуют о поступлении загрязняющих веществ с территорий КНР и КНДР (Вышкварцев и др., 2000). По пестицидам в большинстве водотоков и озер содержание в их песчано-алевритовых наносах составляет 2–6 нг/г. Среди них выделяются р. Гладкая – 278 нг/г, а также водотоки, впадающие в б. Рейд Паллады, – 144 нг/г.

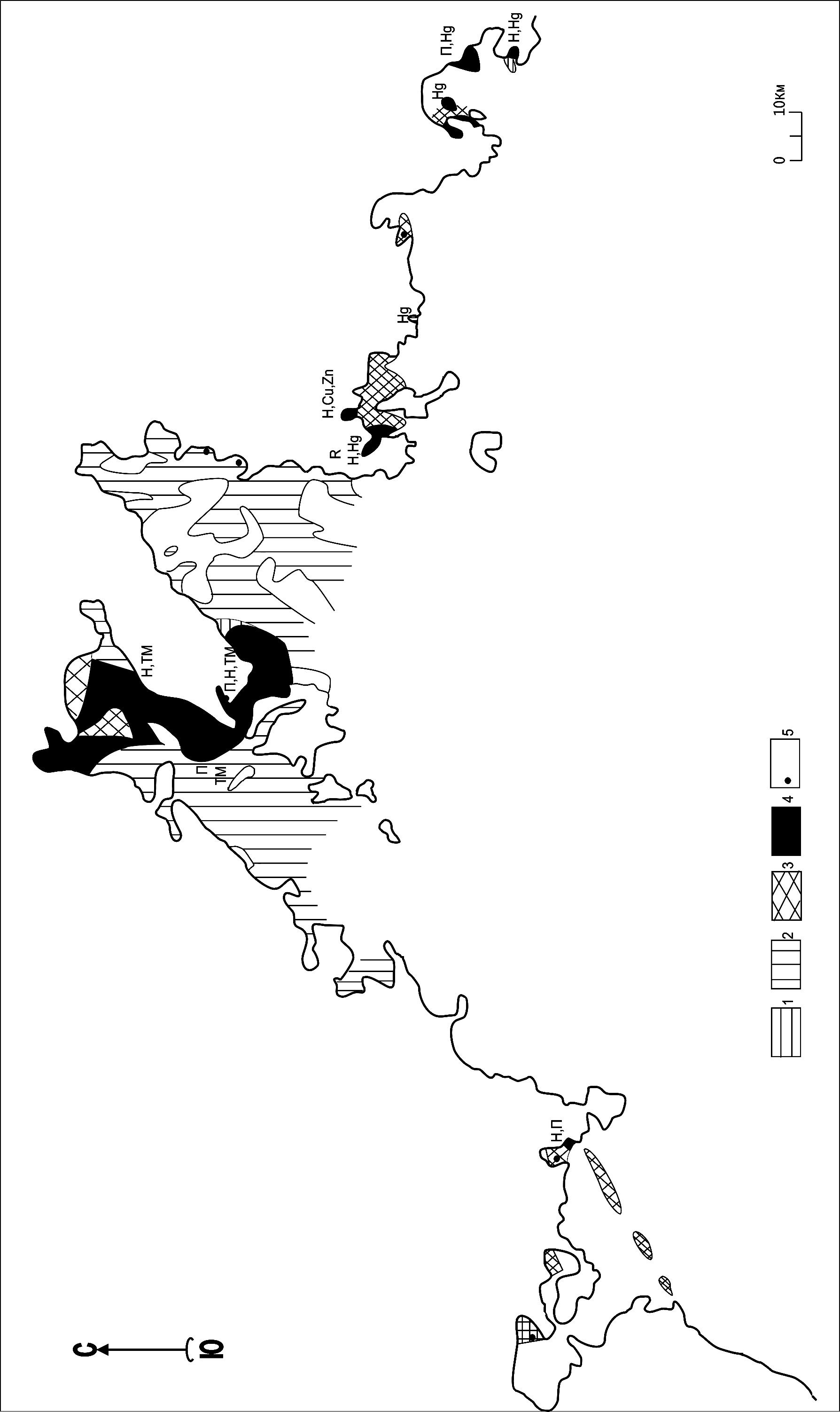

На шельфе общая обстановка загрязнения морских донных грунтов представлена на геохимической схеме зал. Петра Великого (рис. 3.15).

Эколого-геохимическая ситуация на шельфе зал. Находка имеет такие особенности в распространении аномалий (Наумов, 2006).

По НП, по данным 1990 г., в зал. Находка аномальные зоны занимают 95% дна, из них аномалии высокого ранга (Кс > 10) составляют 90% от общей площади шельфа. Самой загрязненной являлась б. Находка, где по двум станциям фиксировались максимальные значения по всему заливу – 11,48 и 11,25 мг/г с.о. (Кс > 100). Подсчеты по колонкам донных грунтов показали, что в алевритах и пелитах этой бухты к тому времени было аккумулировано 2420 т нефтеуглеводородов (Наумов, 2006).

Аномалии пестицидов среднего уровня расположены очень разрозненно, но наблюдается тенденция тяготения их к бухтам Находка, Новицкого и Козьмина, а также к северной половине залива, где находится открытая рейдовая стоянка судов. Высокоаномальные зоны (Кс от 10 до 30) приурочены к бухтам Находка, Новицкого, Козьмина и участкам открытого шельфа у восточного побережья.

По тяжелым металлам (С ср. – 70 мкг/г с.о. по сумме металлов: Cu, Cd, Co, Pb, Ni, Zn, Cr) подавляющую часть общей аномалии (> 80 %) занимают значения с низким уровнем концентраций (Кс < 3): открытый шельф, бухты Врангеля, Новицкого, входная часть б. Находка. Зона со средним уровнем значений (Кс от 3 до 5) занимает преимущественно центральную часть залива со сдвигом к западному берегу, а ее локальные участки расположены в вершине залива и его юго-восточной части, а также бухтах Врангеля, Новицкого, Козьмина (все дно), Находка (средняя часть).

Высокоаномальные значения (Кс от 5 до 20) располагаются преимущественно в юго-западной части б. Находка. При этом максимальная концентрация металлов (1145 мкг/г, Кс – 16,3) приурочена к кутовой части бухты. Здесь же отмечены максимумы по содержанию ртути (1,48 мкг/г с.о., Кс – 74), меди (152 мкг/г с.о., Кс – 30), свинца (225 мкг/г с.о., Кс – 22,5), цинка (680 мкг/г с.о., Кс – 24). В этой же бухте, но в ее северо-восточной части зафиксировано максимальное содержание кадмия (7,9 мкг/г с.о., Кс – 4).

Пространственное размещение концентраций группы всех описываемых металлов позволяет говорить о том, что в общей аномалии есть четко выраженное ядро, локализованное в кутовой части б. Находка.

Столь явная концентрированность высокоаномальных значений металлов в данной бухте имеет, по-видимому, три причины: 1) гальванические стоки главным образом трех судоремзаводов; 2) зачистка судовых корпусов, когда старая краска, содержащая металлы, попадает в морскую среду; 3) сброс основной части промышленно-бытовых стоков в бухту через коллекторы с образованием в ней целого ряда геохимических барьеров, о чем свидетельствуют самые высокие концентрации металлов во всей гидросети побережья в руч. Находкинский (453 мкг/г с.о.).

Эколого-геохимическая ситуация на шельфе зал. Восток представляется следующим образом.

По НП аномальные зоны охватывают около 80% изученной площади шельфа. В целом преобладают низкоаномальные зоны 60%, на среднеаномальные приходится около 15%, а на высокоаномальные 5%. При этом четко просматривается приуроченность наиболее загрязненных участков дна к западному берегу, а само ядро аномалии (480 мкг/г с.о. при Кс – 24) расположено у входа в б. Гайдамак.

Эколого-геохимическая ситуация на шельфе зал. Стрелок имеет следующие особенности распределения аномалий.

По НП аномальное содержание охватывает практически всю исследованную нами часть шельфа до глубины 70 м, из них 70% приходится на аномалии низких рангов (Кс <5), где содержание колеблется в пределах 30–90 мкг/г с. о. Из оставшихся 30%, охватывающих дно вокруг о. Путятин, 10% приходится на аномалии среднего ранга (Кс от 5 до 10) – в основном средняя часть б. Руднева, а 20% на высокоаномальную (Кс> 10) , которая четко приурочена к северной части залива. При этом максимум концентрации – 1650 мкг/г с.о. (Кс – 82,5) располагается в вершине б. Абрек.

По тяжелым металлам 80% шельфа лежат за пределами аномальных значений, т. к. содержание варьирует в пределах 19–60 мкг/г с. о. Основные зоны аномалий разного ранга приурочены к северной части шельфа с явным преобладанием (более 15% площади) низкого значения (Кс<=5). Единственная высокоаномальная локальная зона (<5% площади) занимает южную часть б. Абрек (Кс – 11,4). Здесь зафиксировано максимальное значение по меди – 390 мкг/г с.о. (Кс – 78) и цинку – 238 мкг/г с. о. (Кс – 10). По таким металлам, как никель, максимум отмечен в б. Чажма – 43 мкг/г с. о. (Кс – 4), а в б. Конюшкова установлена наибольшая концентрация по кобальту – 18 мкг/г.с.о. (Кс – 2,5) и свинцу – 68 мкг/г.с. о. (Кс – 7).

На шельфе замеры гамма-активности в точках отбора проб показали, что слагающие дно осадки (алевриты, пески, галечники) имеют в целом очень низкий и выдержанный однообразный фон – 2–4 мкр/час (более низкий, чем на побережье –5–20 мкр/час) и только б. Разбойник значение достигало 18 мкр/час. Наши специализированные работы в северо-западной части залива в 1992 г. (Наумов, 1999) показали более сложную радиологическую обстановку. В центральной части б. Чажма (ближе к месту аварии) сохранялась высокорадиоактивная аномалия со значениями 20000–40000 мкр/час при максимуме до 117000 мкр/час.

Проникновение вглубь почвы цезия – 137 отмечалось до 0,1–0,4 м, а кобальта – 60 глубже (более конкретной цифры специалисты ТОФ не приводят). В отличие от шельфа на суше радиоактивный след с загрязнением в сотни и тысячи раз выше фона имел площадь 2 км2 (длина 3,5 км при ширине 200–350 м). На этом следе позднее был организован «могильник» в форме котлована, куда вывозились с территории ЧСРЗ загрязненные слои грунтов (мощность 1–2 м), оборудование, элементы конструкций и строений. Измерения 1995 г. также показали загрязненность почв в зоне могильника кобальтом – 60 до 1200–1700 Бк/кг.

О том, насколько может быть сложной картина радиоактивного загрязнения во временных параметрах при ожидаемом, казалось бы, снижении радиоактивности по всей площади бухты свидетельствуют такие факты: по имеющимся исследованиям, за прошедшее 10-летие с момента ЧС в самом эпицентре произошло многократное увеличение максимального значения экспозиционной дозы (1991 г. – 0,12; 1993 г. – 0,43; 1996 г. – 1,15; 1997 г. – 6 р/ч). Это связано с обнажением наиболее радиоактивных частиц в результате абразии (Сойфер, 2002).

В зоне берегового следа динамика характеризуется тем, что техногенные радионуклиды ведут себя консервативно: размеры следа за 1985–91 гг. не увеличились, а постепенно уменьшаются за счет радиоактивного распада короткоживущих изотопов, а также их проникновения в почву.

Наряду с этим следует признать, что в донных грунтах все еще оставалась высокая концентрация кобальта – 60 (9300 + 2000 Бк/кг), когда удельная активность самого грунта превышала фон в 250–300 раз.

Возвращаясь к роли ЧС при радиоактивном загрязнении различных компонентов геосистемы, заметим, что еще ранее, в 1979 г. авария с загрязнением радионуклидами внутренних помещений произошла на АПЛ № 541, в 1985 г. на АПЛ № 610 была повреждена активная зона реактора с разгерметизацией первого контура и радиоактивным загрязнением помещения реакторного отдела. Обошлось без жертв, поэтому эти две аварии не получили широкой огласки.

Заметим, что все эти три АПЛ в настоящее время стоят у причалов в б. Павловского. По признанию специалистов Минатома, их радиоактивность настолько высока, что в настоящее время проблема их утилизации неразрешима. Данные по ЧС, произошедшим в 60–70-е годы, являются засекреченными, сведения о них скупы и порой противоречивы.

Это делает особенно актуальным проведение исследований в данном заливе, тем более что станции мониторинга Приморскгидромета на его акватории отсутствуют.

Эколого-геохимическая ситуация на шельфе зал. Уссурийский имеет такие особенности в распространении аномалий.

По НП (Отчет…, 2002) в 2001 г. С ср. по заливу составило 0,02 мг/г, то есть было в пределах фона, повышаясь к проливу Босфор Восточный до 1 мг/г (Кс от 10 до 50), что говорит о высоком уровне загрязнения. По пестицидам (Отчет…, 2002) С ср. в 2001 г. составило по заливу 4 нг/г, достигая 40 нг/г в юго-западной части (у о. Русский и п-ова Муравьева-Амурского). Там же в б. Горностай отмечены повышенные содержания по таким пестицидам, как ДДТ и его метаболиты – 16,33 нг/г, – ГХЦГ и j - ГХЦГ – 1,69 нг/г (Тkalin et al., 1997).

По тяжелым металлам (Отчет…, 2002) С ср. составляло: по ртути 0, 06 мкг/г (Кс – 3), по меди 24,7 мкг/г (Кс – 5), по свинцу 30,3 мкг/г (Кс – 3). Наиболее высокие концентрации отмечены в районе б. Горностай (Tkalin, 1996): по ртути 0,46 мкг/г (Кс – 23), по свинцу до 101 мкг/г (Кс – 10), по меди 84 мкг/г (Кс – 17), по цинку 184 мкг/г (Кс – 7). Как показали исследования АО «Приморгеолком», в целом площадь с очень сильным и чрезвычайно сильным уровнем загрязнения (СПЗ от 80 до 150) занимает 3% шельфа, с сильным и более высоким уровнем (СПЗ от 30 до 80) – 50%. По отдельным элементам площади аномалий изменяются от 12% (Ni) до 65% (Cd). Обобщение распределений концентраций, которое произвел М.В. Симоконь и любезно предоставил автору по шельфу Приморья, показывает, что Уссурийский залив по концентрациям тяжелых металлов имеет содержания заметно ниже, чем б. Рудная.

Радиацинная ситуация наиболее сложная в восточной части шельфа Уссурийского залива особенно сильно происходила аккумуляция Cs – 137 в донных грунтах б. Большой Камень в 70–90-х гг. – до 37 раз. Связанно это с тем, что алевритовая и пелитовая фракции илов, преобладающие в осадках бухты, обладают прекрасными сорбционными свойствами, наглядно проявившимися при многолетнем сбросе ЖРО.

Пространственный анализ распределения радионуклидов в донных грунтах по всей площади бухты показывает, что их концентрации четко обусловлены производственной деятельностью завода и особенностями литодинамики самой бухты. Природный фон превышен в 85% контрольных точек пробоотбора по Cs – 137 в 1,5–9 раз, в 50% по Sr – 90 в 2–25 раз, по Co – 60 в 1,5–88 раз. Из этих цифр следует, что основным загрязнителем является Co – 60, максимальное содержание которого отмечено в северной части бухты – 5550 Бк/кг (15 ПДК).

Столь «напряженная экологическая ситуация» в г. Большой Камень и прилегающей бухте сложилась, по мнению В.Н. Сойфера (2002), вследствие того, что «завод «Звезда» и город строились в спешке, без достаточной санитарной зоны» (с. 42). Само же предприятие имеет очень сложный и опасный спектр производств.

По сравнению с б. Большой Камень, на остальной части акватории Уссурийского залива радиоактивность донных осадков значительно ниже: гамма-активность низкая 5–7мкр/час.

Из негативных тенденций начала XXI века отметим такой факт: в 2006 г. в этом заливе произошло увеличение среднегодовой концентрации фенолов в 6 раз (Ежегодный доклад…, 2007).

Эколого-геохимическая ситуация на шельфе зал. Амурского имеет такие особенности в распространении аномалий.

По НП С ср. в осадках шельфа составляло в начале 90-х годов 1 мг/г (Кс–50), у п-ова Эгершельд концентрация повышается до 3–4 мг/г, а в б. Золотой Рог отмечено 10 мг/г (Tkalin et al., 1993), причем НП насыщали песчано-алевритовые наносы на мощность до 2,6 м. Абсолютный максимум за все годы наблюдений составил 96,0 мг/г (Обзор…, 1998). По данным 2006 г. (Ежегодный доклад…, 2007), Cm в б. Золотой Рог составила 41,44мг/г (КС -2072).

В обобщающей статье (Belan, Moschenko, 2005) показано, что в открытой части залива у устья р. Раздольная концентрации составляют 0,59 (Кс – 30), в южной части – 0,23 (КС – 11,5), а у п-ова Эгершельд достигает 23,1 мг/г (Кс –105), что позволяет сделать заключение о высокой степени его загрязненности данным поллютантом. В еще большей степени загрязнены прол. Босфор Восточный 1,7 (Кс – 85) и б. Золотой Рог – от 7,22 до 21,44 мг/г (Кс от 361 до 1072) – экстремально высокое загрязнение.

Подсчет запасов НП, аккумулированный в бухте за десятилетия, составил, по данным АО «Приморгеолком», 800 тыс. т. Исследование этих осадков, проведенное под руководством профессора Н.П. Шапкина (Шапкин и др., 2001), показало, что основная часть углеводородов (99%) за длительный период претерпела значительные изменения под действием анаэробных бактерий, что позволяет их использование уже как ценного сырья получаемого в химической промышленности при длительных и дорогостоющих реакциях. Это рациональнее, чем их сжигание в качестве топлива.

По пестицидам содержания изменялись в 1995–1996 гг. от 4,4 до 14,8 нг/г в открытой части и от 0,8 до 22,7 нг/г в б. Золотой Рог и прол. Босфор Восточный (Tkalin, 1996; Tkalin et al., 1997). Суммарное содержание ДДТ и его метаболитов в той же бухте достигало 245 нг/г, а j и -ГХЦГ – 11,95 нг/г (Belan, Moschenko,2005).

Для сравнения с другими участками Тихого океана отметим, что по сумме ДДТ и его метаболитов содержание в Калифорнийском заливе достигает 620 нг/г (б. Сан-Педро) и даже 6960 нг/г (б. Санта-Моника) (Tkalin, 1996).

По фенолам содержание в открытой части шельфа изменялось в пределах 0,1–9,24 мкг/г, в б. Золотой Рог заметно выше – 2,23–17,59 мкг/г при Сm – 42,3 мкг/г (Обзор…, 1998).

По тяжелым металлам (Шлыков и др. , 1995) геохимический фон превышается более, чем в 1,5 раза. Общий уровень загрязнения элементами донных грунтов этого залива приблизительно в 1,3 раза выше, чем Уссурийского залива. Площади аномалий на шельфе залива занимают от 35,4% (Pb) до 94% (Ni). Площадь комплексной аномалии металлов занимает 70% шельфа (450 км2).

Исследования в 90-х годах (Tkalin et al., 1996) показали увеличение концентраций: Сm в б. Золотой Рог и прол. Босфор Восточный – Zn – 702 (Кс – 14), Pb – 531 (Кс – 55), Cu – 556 (Кс – 56), Cd – 7,1 (Кс – 71), Hg – 3,14 мкг/г (Кс – 63). В открытой части залива у побережья Владивостока Сm составил: Zn – 175, Pb – 55, Cu – 42, Cd – 1,3, Hg – 0,36. По данным 2006 г. (Ежегодный доклад…, 2007), по сравнению с 2005 г. отмечался рост концентрации ртути, меди, свинца в прол. Босфор Восточный, бухтах Золотой Рог и Диомид.

Сравнение этих данных с другими акваториями Тихого океана позволяет говорить о том, что все они значительно выше, чем в Татарском проливе, но сопоставимы с индустриально освоенными побережьями Японии и Кореи. Исключение составляет б. Золотой Рог, выделяющаяся своим экстремально высоким загрязнением.

Исследования Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН (Поляков, 2002) показали не только всю сложность картины, но и связь концентраций на шельфе, как с береговыми источниками Владивостока, так и со стоками р. Раздольная.

Здесь в зал. Угловом, по мнению целого ряда специалистов (Долговременная программа…, 1993), сложилась критическая ситуация. Она непосредственно сказывается на состоянии расположенного в морских донных осадках этого залива уникального месторождения лечебных грязей и прибрежного рекреационного комплекса с санаториями и здравницами.

Подсчеты АО «Приморгеолком» показывают, что в донных алевритах и пелитах б. Золотой Рог содержится цинка около 16000 т., марганца 9000 т, меди – около 7000 т, свинца – около 5000 т, хрома – около 3000 т, никеля – около 1500 т, кобальта – более 700 т, кадмия – более 100 т, серебра – более 90 т, ртути – более 30 т, причем столь быстрая аккумуляция произошла всего лишь за полстолетия.

В Амурском заливе техногенные радионуклиды распределяются следующим образом: если в южной части акватории содержание Cs-137 и Co-60 не превышает 1,8 и < 2 Бк/кг, то в вершине залива они особенно выделяются по Cs – 137–13,4–17,3 Бк/кг, оставаясь низкими по Co – 60 <2 Бк/кг (Волков и др., 1994; Ткалин, 1998).

Все выявленные радиоактивные аномалии по медицинским нормам не представляют опасности для человека и биоценозов.

В отличие от шельфа радиологическая обстановка на побережье п-ова Муравьева-Амурского представляется более сложной: в одном из районов Владивостока (территория Биолого-почвенного института ДВО РАН) гамма-активность достигает опасных значений – 110000 мкр/ч. В качестве причины называется антропогенное загрязнение (Абрамов, Молев, 2005).

Пространственное размещение концентраций всех описываемых поллютантов показывает, что в их общей аномалии, захватывающей весь Амурский залив, есть четко выраженные ядра локализованные в б. Золотой Рог – прол. Босфор Восточный и у юго-западного побережья п-ова Муравьева-Амурского (от п-ова Эгершельд до устья р. Вторая Речка). В первом ядре поллютанты по степени концентрации выстраиваются в такой последовательности: НП (Кс – 1072), пестициды (256 нг/г), Cd (Кс – 265), Pb (Кс – 68), Hg (Кс – 63), Cu (Кс – 56), Zn (Кс –14), во втором – Cd (Кс –172), НП (Кс– 105), пестициды (52 нг/г), Hg (Кс– 58), Pb (КС – 25), Cu (Кс – 10), Zn (Кс – 7), Fe (Кс – 5), Mn (Кс – 3). В этих ядрах по широкому спектру поллютантов отмечается загрязнение на уровне ЭВЗ и ВЗ.

Столь сильное антропогенное воздействие на геосистему залива, как показывает А.А. Огородникова (2001) с помощью расчетов экономического ущерба биоресурсам, оказывает, в первую очередь, водно-коммунальное хозяйство – 71% (Владивостока – 45,5%, Уссурийска – 20,1%), во вторую промышленность – 24% (Владивостока – 19,6%, Уссурийска – 1,7%), в гораздо меньшей степени доля МПС – 2,5% и с/х – 2,5%.

Эколого-геохимическая ситуация на шельфе зал. Посьета (Наумов, 2006) имеет такие особенности в распространении аномалий.

По НП открытый центр залива характеризуется наличием аномалий различного порядка как локальных, так и площадных. Между бухтами Троица и Сивучья преобладают площадные аномалии низкого порядка с содержанием до 0,04 мг/г (Кс–2), в контуре которой располагаются три локальных аномалии со значениями от 0,08 до 0,24 мг/г (Кс от 4 до 12). Севернее о. Фуругельма в обширной площадной низкоаномальной зоне (Кс–2) выделяются линейные локальные аномалии заметно более высокого порядка – 0,06–0,34 мг/г (Кс от 3 до 17). Последние вытянуты в северно-восточном направлении к б. Троица и связаны с ее портом (п. Зарубино), как источником загрязнения. В закрытой части шельфа картина распределения концентрации также сложная: в б. Экспедиции аномалии с уровнем содержания 0,10–0,14 мг/г тяготеют к устьям рек. Если учесть наличие аномалий в их аллювии, то образование таких зон в алевритах и пелитах бухты явно обусловлено речным стоком. По пестицидам большая часть дна имеет уровень содержания 1–2 нг/г, но и здесь есть редкие локальные аномалии с концентрациями от 6 до 15 нг/г. В закрытой части залива господствует более высокий уровень – 5–6 нг/г. На этом поле выделяется ряд уже более высокоранговых аномалий – 12–24 нг/г с максимумом в б. Экспедиции против устья р. Цукановка – 68 нг/г.

По сумме ТМ открытый шельф имеет низкоаномальные (Кс от 2 до 3) зоны, фиксируемые лишь единичными станциями в б. Паллады и между о. Фуругельма и устьем р. Туманнаой. Закрытая часть шельфа включает ряд аномалий, занимающих 80–90% площади дна бухт Экспедиции, Новгородской, Троицы (Кс от 2до 4,5) с максимумом значений в северо-восточной части б. Экспедиции вблизи устья р. Гладкая – 258 мкг/г.

Из этих металлов особенно выделяются кадмий – 15 мкг/г (Кс – 7,5 у порта Посьет в б. Новгородская), хром – 43 мкг/г (Кс – 7 в б. Троицы у порта Зарубино). Другие элементы с Кс от 4 до 5 концентрируются в трех перечисленных бухтах.

Гамма-активность на шельфе колеблется в пределах от 3 до 23 мкр/час. В отличие от шельфа самые высокие значения (от 20 до 45 мкр/час) отмечены на пляже между устьем р. Туманной и б. Сивучьей, где преобладают песчаные осадки, содержащие радиоактивный цирконий.

Обобщение приведенных выше геохимических данных позволяет установить следующие особенности распределения поллютантов в морских грунтах шельфа зал. Петра Великого (Наумов,2006):

формирование геохимичемких амномаий различного ранга определяется преимущественно различными источниками, поэтому в качественном отношении они представляют собой ассоциацию многокомпонентного характера (НП, пестициды, железо, медь, цинк, ртуть, свинец, кобальт, кадмий, никель, радионуклиды);

в литологическом отношении они приурочены к участкам распространения осадков с высокой сорбционной емкостью (алевриты и пелиты), которые в наибольшей степени преобладают в Амурском заливе;

в структурах аномалий индустриально освоенных участков (заливы Амурский, Уссурийский, Находка) четко прослеживаются ядра, в которых концентрируются максимальные содержания широкого ряда поллютантов, в остальных заливах таких ядер нет и максимумы концентраций большинства поллютантов имеют пространственный разброс;

приуроченность высокоранговых аномалий, также как и гидрохимических, к местам сочленения мелководного шельфа с высокоурбанизированными и милитаризированными районами, устьям крупных рек, определяет долговременную стабильность загрязнения;

по динамике и временному аспекту среди аномалий преобладают трансгрессивные с тенденцией роста концентраций по ряду поллютантов в последние годы и распространения их на чистые участки;

мощность загрязненного поллютантами слоя колеблется от 0,05 м в зал. Посьета до 2,6 м в Амурском заливе.

Исходя их этого приходим к выводу: эта ассоциация является литохимической, многокомпонентной и относится к техногенному типу, т.е. ее формирование связано преимущественно с антропогенной деятельностью.

Наряду с химической трансформацией самой верхней части отложений ПШЗ зал. Петра Великого в его рельефе и геологическом строении установлены также значительные физико-механические преобразования, связанные с антропогенной деятельностью.

В зал. Находка эти изменения на побережье охватили преимущественно ландшафты речных долин, морских террас и пляжей.

Сами изменения были связаны со строительством города Находка, когда при техногенной планировке рельефа уничтожались первичные дубовые леса.

Особенно техногенная планировка трансформировала долинно-прибрежную ландшафтную зону нижнего течения р. Каменка, бассейн которой распологается на территории г. Находка. Её пойма уничтожена искусственными отсыпками, русло «зажато» ими с заметным уменьшением живого сечения, что обостряет характер наводнений. Если учесть, что программа защиты от наводнений населенных пунктов Приморского края, рассчитанная на 2003–2010 гг., выполнена лишь на 5% (Медведев, 2006) и проводится бессистемно и фрагментарно, то риск ущерба от наводнений будет только возрастать.

В низовье долины р. Партизанской, у ее правого борта археологами было открыто Екатериновское городище (Шавкунов, 1963) времен чжурчженей (XI–XII вв.). Оно представляет собой остатки древнего города с оборонительным валом (высота 0,5–4 м), разрушенными башнями и домами. Наличие на остатках городища леса и почвенного слоя говорит о том, что за 800–900 лет здесь происходили процессы восстановления экосистемы, причем, как показывают наши расчеты (Наумов,2006), почвы восстанавливались со скоростью 0,15–0,2 мм/год. ЧС с экстремальным развитием геоморфологических процессов, вызвавших негативные трансформации в гидросети р. Партизанской и ее биоте произошли 21 мая 2004 года (информация кандидата биологических наук Т.С. Вшивковой). В результате ливневых дождей произошел прорыв дамбы золоотвала Партизанской ГРЭС у ст. Лозовый. Грязевой сель (смесь золы с водой) объемом 180 тыс.м3 накрыл железнодорожные пути полуметровым слоем, перевернул цестерны и вагоны, и хлынул через руч. Лозовый в реку. Сам ручей Лозовый превратился в мертвую зону. В р. Партизанской были превышены ПДК по следующим поллютантам: по ртути в 21 раз, марганцу в 12 раз, фторидам в 8 раз, цинку в 3 раза, меди в 1,5 раза, мышьяку в 1,3 раза. Как следствие погибло значительное количество рыбы, нарушены нерестилища и кормовая база. Все это результат неприятия мер по должному укрепления золоотвала, о чем ранее настоятельно предупреждали природоохранные органы руководство ГРЭС.

Эрозионные борозды, ложбины и овраги получили за последнее десятилетие широкое распространение, что связано с расширением строительства и увеличением площади дачных участков, где разработанные наделы располагаются на горных склонах крутизной 20–35º. Здесь стремительно протекает эрозия, что выражается в заметном вымывании из почв гумуса уже за один летний сезон.

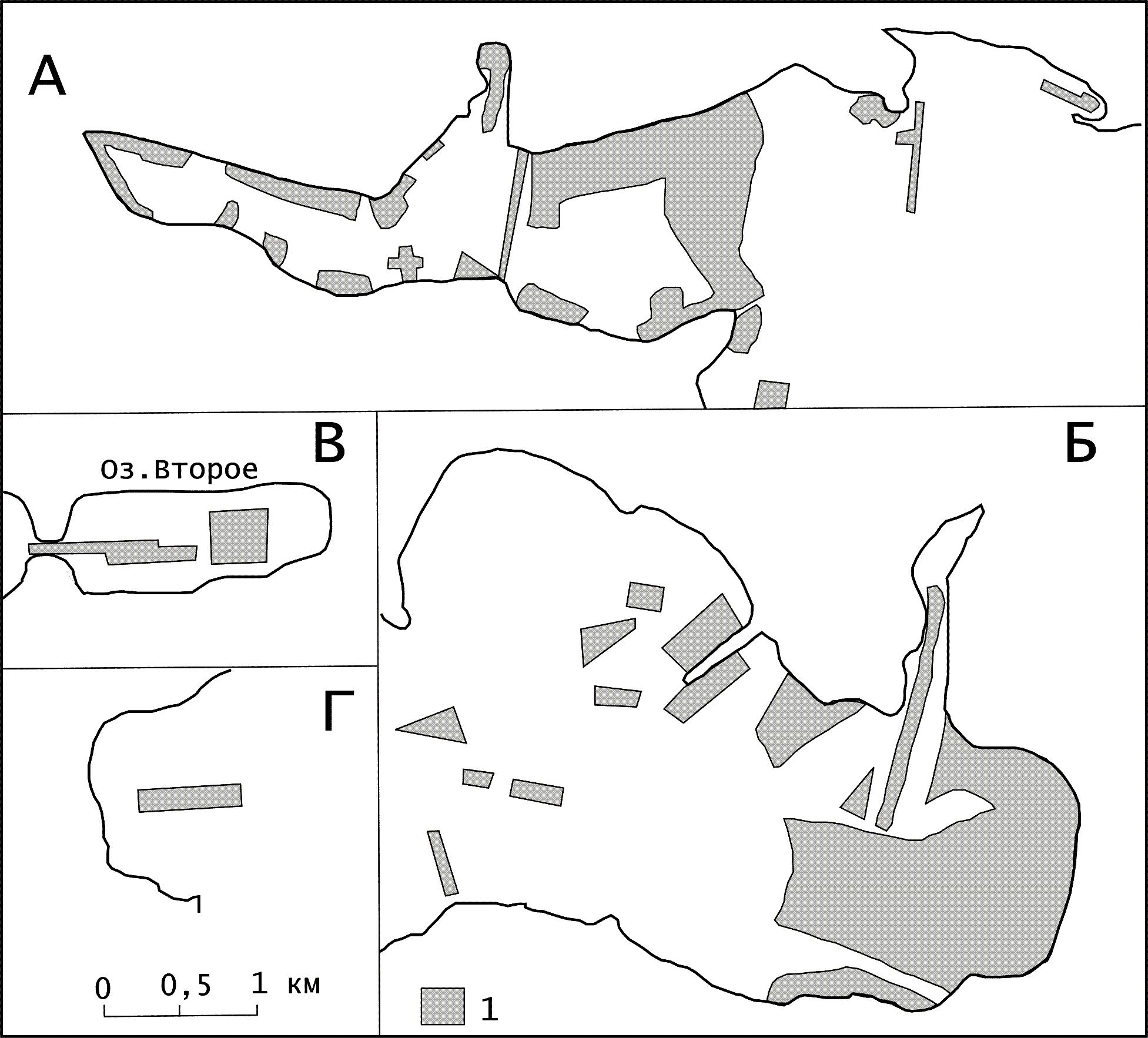

Своеобразное техногенное воздействие в 50-е годы XX века претерпело оз. Второе (Наумов, 2005). Из б. Козьмино в это лагунное озеро по мелководной протоке был прорыт канал для захода торпедных катеров. Само озеро было значительно углублено, превратившись в бухту. Такая значительная трансформация рельефа привела к кардинальной смене биоценозов, когда лагунные сообщества, обитавшие в опресненных условиях, очень быстро (почти скачкообразно) сменились морскими.

Второй этап трансформации этой части залива произошел в 80–90-е гг., когда сюда были транспортированы и притоплены на мелководье списанные суда, предназначенные для утилизации. Разрушение судов в агрессивных физико-химических условиях морской среды привело к ее загрязнению, что негативно отразилось на морских биоценозах. Этот пример саморазвития геосистемы, нарушенной в результате техногенной трансформации, является одним из самых наглядных.

Первая морская терраса имеет ширину до 2 км (в низовье р. Партизанской), ее абсолютные отметки не превышают 6 м. Важно отметить, что в настоящее время эта терраса подвергается разрушению наступающим на берег морем. Наиболее интенсивно процесс наступления моря на берег проявился в вершине залива. Это обусловлено тем, что здесь эффект эвстатического повышения уровня Мирового океана суммировался с эффектом неотектонического погружения долины р. Партизанской. Наши сравнения местоположения сохранившегося здесь в настоящее время маяка с его местоположением на топокарте 1942 г., а также опрос служителей маяка показал, что среднемноголетняя скорость отступления береговой линии составила 0,8 м/год.

Береговая ландшафтная зона в вершине залива, являясь очень уязвимой относительно процессов загрязнения, представляет собой опасность и в другом отношении – сейсмической активности, что обусловлено расположением ее в пределах Партизанского глубинного разлома. Между тем, именно здесь находится такой опасный техногенный объект, как железнодорожная станция Находка.

Из других аккумулятивных образований необходимо отметить подводные приустьевые конусы выноса (р. Партизанская и р. Хмыловка) и речные дельты (р. Хмыловка). Тут же отметим, что при дноуглубительных работах эти аккумулятивные образования у рек Хмыловка и Глинка были полностью уничтожены

Из всей совокупности антропогенных форм можно выделить две основные группы: 1) выработанные в каких-либо породах, 2) насыпные (искусственной аккумуляции). Среди выработанных форм на суше выделяются карьеры (в скальных породах и сыпучих грунтах-песках), а также защитные фортификационные сооружения.

Из выработанных форм рельефа шельфа наиболее масштабными являются формы, связанные с дноуглубительными работами (рис. 3.16). Ими в нашем регионе занимается организация «Дальтехфлот». Анализ имеющихся материалов этой организации за 1980–2009 гг. показывает, что объем выемки грунтов составил за этот период 16,8 млн м3, а площадь около 4 км2. При этом глубина подводных выработок в большинстве случаев составляла 1–2 м, но на определенных участках достигала 6,5 м (б. Врангеля) и даже 10 м (б. Находка).

Площади дампинга (захоронения) различного рода грунтов, преимущественно от дноуглубительных работ, относятся к подводным аккумулятивным образованиям. Практика дампинга оказывает следующее негативное воздействие на гидробионты (Айбулатов, Артюхин, 1993): 1) сокращается способность для зообентоса к выходу на поверхность, что вызывает его высокую смертность; 2) повышенная мутность воды от сбросов приводит к гибели фитобентоса, т.к. частицы наносов закупоривают поверхность биологических мембран, препятствуя проникновению питательных веществ и дыханию; 3) угнетается процесс фотосинтеза и вещественный обмен с внешней средой.

Береговые сооружения в виде причалов, пирсов, молов, укреплений береговой полосы глыбовым материалом и тетраподами обрамляют берега некоторых бухт. Подобное преобразование приводит к перестройке их гидро-литодинамического режима, а также условий обитания биоценозов.

На гидрологическую обстановку всего залива Петра Великого оказывают влияние ряд общих факторов (см. гл. 2), из которых в зал. Находка основными являются: 1) стационарные течения, 2) ветровое волнение, 3) течения, связанные с речным стоком.

Воздействие речного стока на залив наиболее сильно проявляется во время паводков (июль–сентябрь), что наглядно можно увидеть на примере наиболее крупной реки Партизанская. Шлейфы ее взвешенных частицами охватывают от 50 до 70% площади залива в зависимости от силы паводка.

Столь интенсивный смыв может быть с твердой уверенностью назван техногенно-обусловленным в результате интенсивной вырубки лесов в долине р. Партизанской Сергеевским леспромхозом. Последний, по данным Приморского краевого комитета по охране природы, в 70-е годы XX в. допустил перерасход расчетной лесосеки более чем в 3 раза, а в 80-е годы продолжал допускать сплошную лесосечную вырубку.

Следствием столь интенсивного смыва почвогрунтов стала «лавинная» седиментация донных грунтов, которая стала угрожающей даже для судоходства в гавани б. Находка, достигая на некоторых участках, по данным специалистов ОАО «Восточные Ворота», 300–1000 мм/год.

Рис. 3.16. Участки шельфа залива Находка, охваченные дноуглубительными работами (Наумов, 2006): 1 – площади дноуглубления, А – бухта Находка, Б – бухта Врангель, В – бухты Козьмина и Озеро Второе, Г – бухта Новицкого (нефтепорт)

Антропогенно-обусловленная аккумуляция привела и к качественным трансформациям морских осадков. Многолетняя грузопререработка круглого леса (до 2 млн м3 /год), металла и угля привела к тому, что, по обследованиям водолазов в июле 2007 г. , у причалов скопился слой древесной коры и щепы мощностью до 1,5 м. Местами осадки содержат включения угля и железной окалины.

Все это, безусловно, способствует заиливанию донных грунтов всего залива. Такая экологически обусловленная литологическая дисгармония приводит к трансформации видового состава морских биоценозов.

В заливе Восток трансформация рельефа и геологического строения в наибольшей степени затронула низовья речных долин.

При разработке песков для строительства между реками Литовка и Волчанецкая протока образовалось антропогенное озеро, размеры которого ежегодно увеличиваются. Другое озеро образовалось в районе б. Прозрачной. Здесь низовье безымянной речки перегородили насыпной дамбой, что и привело к образованию водоема. Как следствие, юго-восточнее этого озера стало развиваться заболачивание.

На шельфе в вершине этого залива происходила интенсивная добыча строительных песков с объемом около 7 млн м3, а также траление дна рыбацкими судами, что также вызывало техногенную трансформацию рельефа.

В заливе Стрелок преобразования ПШЗ связаны с деятельностью ВПК.

Например, на берегу б. Сысоева еще в конце 60-х годов ХХ века был устроен стационарный «могильник» по захоронению радиоактивных отходов. Геоэкологические условия плановых захоронений в этом «могильнике» радиоактивных отходов также представлены в монографии В.Н. Сойфера (2002). В ней описывается, что могильник, расположенный на сопке, вырыт в рухляках песчаника, алевролита, песчано-глинистых сланцев, грунты пучинистые. За 35 лет эксплуатации бетонные сооружения потеряли герметичность как в результате эволюции бетона, так и в результате дефектов строительства и текущей эксплуатации.

Во время мощных тайфунов сопка с этими сооружениями превращается в «сито».

Воды с радиоактивностью 10-5 –10-6 Ки/л (37–370 кБк/л) поступают в акваторию б. Сысоева и далее в зал. Стрелок. Принимаемые военными специалистами меры по гидроизоляции сооружений, отводу от них атмосферных и грунтовых вод не обеспечивают надежную радиоэкологическую безопасность.

Этот автор аргументированно показывает на данном примере несостоятельность концепции подземного хранения радиоактивных отходов и рекомендует «провести ревизию этих сооружений и перенос этих отходов на вновь построенные по «наземному» варианту площадки».

Важно заметить, что такой перенос необходимо провести как можно скорее и по причинам сейсмического характера. Согласно современным исследованиям А.В. Олейникова и Н.А. Олейникова (2001), сам п-ов Дунай заложен по двум субмеридианальным сейсмоактивным нарушениям Восточно-Уссурийского разлома и представляет сложную морфоструктуру, разбитую разрывными нарушениями на серию мелких тектонических блоков.

Защитные гидротехнические сооружения сильно изменили гидродинамический режим многих освоенных военными бухт. Особенно заметно был трансформирован режим б. Павловского, когда посредством отсыпки о. Никольского был соединен с материком, а у входных мысов бухты были сооружены два волнозащитных мола.

На шельфе среди выработанных распространены формы, связанные с дноуглубительными работами (бухты Чажма, Абрек, Павловского, Конюшкова), тралением, якорными стоянками, прокладкой подводных кабелей и геолого-разведочных траншей.

Борозды от якорных стоянок крупнотоннажных судов особенно четко выделяются на сонограммах в бухтах Абрек и Руднева. Водолазные обследования показывают, что перепахивание морского дна якорь-цепями весом в десятки тонн от стоящих на рейде крейсеров происходит на мощность до 1 м. Это приводит к уничтожению биоценозов на значительной площади в месте стоянки только одного судна (от нескольких га до десятков га).

Наибольшее скопление выброшенных судов, среди которых явно преобладают военные, находится в северо-западной части залива. Береговые сооружения в виде причалов, пирсов, молов, укреплений береговой полосы глыбовым материалом и тетраподами обрамляют берега бухт Абрек, Чажма, Разбойник, Конюшкова, Назимова, Павловского, что заметно изменяет их гидро- и литодинамику, снижая способность к самоочищению.

Дноуглубительные работы в значительных объемах проводились в бухтахЧажма (особенно при снятии донных грунтов насыщенных радионуклидами), Абрек, Конюшкова, Павловского и других.

В Уссурийском заливе геолого-геоморфологические преобразования в значительной мере затронули восточное побережье.

На шельфе выработанные формы в южной части залива связаны с тралением рыбацкими судами и проведением учений военно-морского флота. В б. Андреева, по устной информации профессора Б.В. Преображенского, военными на дне устроена свалка боеприпасов (ракет и снарядов).

Шельф у западного берега выделяется свалкой отходов в б. Горностай, сделанной вопреки нормативным требованиям. Сюда на протяжении более 30 лет свозят отходы г. Владивосток, что порождает целый круг экологических проблем: загрязнение атмосферного бассейна (от самовозгорания, запахов), почв побережья, донных грунтов шельфа и морских вод широким спектром поллютантов, включая микробиологические показатели.

Общей проблемой этого залива, как целостной геосистемы, является заиливание его дна и неблагоприятная перестройка высокопродуктивных типов подводных ландшафтов в низкопродуктивные – (Преображенский и др., 2000).

Залив Амурский подвергся трансформации в наибольшей степени, т.к. его индустриальное освоение началось раньше других акваторий.

Анализ архивов ОАО «Приморвзрывпром» показал, что только с 1960 г. по 2007 г. этой организацией было подвергнуто взрывным работам на юге Приморья более 100 млн м3 скальных пород, из них более 50 млн м3 в районе Владивостока. Данные по объемам за предыдущий период неизвестны, но, судя по масштабам возведенных в начале XX в. фортификационных и других сооружений они могут иметь порядок десятков млн м3.

В перечень уязвимых ландшафтов этого залива входят острова, особенно сложенные рыхлыми отложениями. Это связано с их разрушением обусловленным наступлением моря.

В вершине Амурского залива разрушение островов и континентальных берегов активизируется неотектоническим погружением грабен-долины р. Раздольная со скоростью 0,5–2 мм/год (Органов, 1962).

В отличие от остальных акваторий этот залив является самым мелководным (глубины на выходе не превышают 30 м) и закрытым от волнений. Как следствие его дно выполнено в значительной мере алевритами и пелитами, которые имеют высокие свойства по депонированию поллютантов. Особенно хочется отметить самую высокую из всех заливов установленную на данном шельфе аккумуляцию наносов – 11 мм/год (Петренко, 2003), во многом благодаря значительному твердому стоку р. Раздольная и относительной закрытости данной акватории от интенсивного штормового воздействия.

Все эти особенности строения шельфа, наряду с другими, обусловили большое разнообразие подводных ландшафтов (Донные ландшафты Японского моря, 1987; Петренко, Мануйлов, 1988; Арзамасцев, 1997; Брегман и др., 1998; Преображенский и др., 2000).

Так, на картосхеме бентем Амурского залива (Преображенский и др., 2000) показано, что большую часть шельфа занимает ретина. При описании этого типа бентем указывается, что дно «покрывает черный и серый ил» с затхлым, часто сероводородным запахом, местами жирным, пропитанным НП, с разнородным мусором.

Антропогенные формы рельефа подразделяются на две группы: выработанные в каких-либо породах и насыпные (искусственной аккумуляции).

Среди выработанных форм на суше выделяются карьеры и выемки для отработки полезных ископаемых, а также под жилые, производственные и оборонные сооружения.

Значительно большие по масштабу вскрышных работ были объемы выработок, связанные с открытыми здесь и добываемыми с 1895 г. месторождениями каменного угля (реки Амба и Барабашевка). Наиболее масштабные выработки в горных массивах в непосредственной близости от береговой линии появились впервые в конце XIX – начале XX веков на о. Русском и южной части п-ова Муравьева-Амурского в связи со строительством военной крепости Владивостока. На восточном берегу о. Русский возведена одна из мощнейших в мире артиллерийских батарей.

Уже в 1899 г. из прол. Босфор Восточный в б. Новик прорыт судоходный канал. В ходе этого строительства изъято порядка 100 тыс.м3 грунтов и образовался о. Елена (Петренко, 2003). Второй этап усиления обороны начался в 1932 г., когда строились еще более масштабные фортификации: основания под дальнобойные орудия (305 мм), подземные многоэтажные укрытия, склады боеприпасов, подземные заводы и командные пункты АПЛ, многокилометровые тоннели метрополитенного объема. При этом из недр поднимались миллионы кубометров скальных грунтов. Наряду с этим строилась сложная сопутствующая дорожная инфраструктура. Третий этап подобных техногенных изменений произошел в 1960–1980-е гг. в связи с бурным строительством Владивостока и особенно жилья. В итоге на значительной части города наблюдается существенная трансформация рельефа.

Из выработанных форм на шельфе наиболее масштабными (миллионы кубометров) являются дноуглубительные работы, особенно в бухтах Золотой Рог, Диомида, Улисс, Федорова, Спортивная гавань.

Насыпные формы в данном заливе имеют самое широкое распространение на западном берегу п-ова Муравьева-Амурского. Здесь путем отсыпки искусственных кос создано 7 спортивных гаваней, которые со временем стали заиливаться, превращаясь в «отстойники» загрязненных стоков Владивостока (Петренко, 1991).

В заливе Посьета ПШЗ была трансформирована в наименьшей степени по сравнению с другими акваториями. В береговой зоне изменение рельефа обусловлено строительством небольших портов и населенных пунктов (Посьет, Зарубино и др.), а берегоукрепление р. Туманной со стороны КНР и КНДР осуществляется таким образом, чтобы направить эрозионные процессы на российский берег и получить таким образом дополнительную территорию.

Пляжи берегов залива сложены хорошо сортированными мелко- и среднезернистыми песками и представляют интерес в рекреационном отношении. Их ширина варьирует от 50 до 200 м, часто они имеют полный профиль, а на южном участке постепенно переходят в дюны. Однако эти формы в последние годы все больше подвергаются рекреационной нагрузке, местами чрезмерной (Берсеньев, 2005).

Анализ приведенных выше данных показывает, что трансформации рельефа и геологического строения Южно-Приморского ПХР, включая зал. Петра Великого, имеют следующие особенности:

из антропогенных форм рельефа преобладают: а) на суше в низкогорной части – выработанные, в низменной – насыпные с общим объемом в первые сотни млн м3; б) на шельфе – выработанные (при дноуглублении и добыче песка) с общим объемом в первые десятки мнл м3 и глубиною выборки до 10 м;

увеличение объема выноса взвешенных частиц на акваторию в результате активизации эрозии обусловливает измнение литологического состава морских наносов (преобладание алевритов и пелитов), смену высокобиопродуктивных ландшафтов малопродуктивными илистыми;

на шельфе физико-механические трансформации происходят в результате следующих видов антропогенного водействия: дноуглубления, добычи песков, дампинга, прокладки траншей, захоронения судов, траления и волочения якорь-цепей судов;

ряд геоморфологических процессов приобрел антропогенную обусловленность и имеет такие скорости: эрозии – 61–91мм/год, абразии берега – 800 мм/год, морской лавинной седиментации – от 2–2,5мм/год (б. Экспедиции) до 300–1000 мм/год (б. Находка);

скорость самовосстановления нарушенных в доиндустиальное время почв составляет 0,15–0,2 мм/год;

создание гидротехнических сооружений (причалов, пирсов, волноломов и т.д.) приводит к резкому изменению гидро- и литодинамики, что, в одних случаях, снижает способности акваторий к самоочищению и делает их более уязвимыми, в других – направляет и ускоряет эрозию берегов;

литогенные потоки, насыщенные поллютантами, как и гидрогенные, имеют тенденцию к распространению на чистые участки шельфа, увеличивая площадь его загрязнения.