- •070601 «Дизайн», 100103 «Социально-культурный сервис и туризм»

- •С одержание

- •Принятые сокращения

- •Введение

- •1. Физико-географическая характеристика приморья и его природно-ресурсный потенциал

- •1.1. Геологическое строение и рельеф

- •Геохронологическая (стратиграфическая) шкала

- •1.2. Климат

- •1.3. Гидрологический режим

- •1.4. Почвы

- •1.5. Растительный и животный мир

- •Вопросы для самоподготовки

- •2. Зарождение и развитие экологических проблем в приморье в доиндустриальную эпоху (от палеолита до XIX века)

- •2.1. Палеолит

- •2.2. Неолит

- •2.3. Средневековье – хix век

- •Вопросы для самоподготовки

- •3. Экологические напряжения индустриальной эпохи и проблемы природопользования

- •3.1. Социально-экономические и экологические особенности развития индустриальной эпохи

- •3.2. Современное экологическое состояние окружающей среды

- •3.2.1. Загрязнение воздушного бассейна

- •3.2.2. Состояние гидросферы

- •Качество воды источников питьевого водоснабжения в Приморье и в России в целом (% нестандартных проб)

- •Качество воды в местах водозаборов в городской и сельской местностях приморья (% нестандартных проб)

- •3.2.3. Антропогенные изменения в геологической среде и рельефе

- •3.2.4. Состояние растительного и животного мира

- •3.2.5. Экология городов Приморья

- •3.2.6. Проблема устойчивости геосистем Приморья в условиях антропогенных воздействий

- •Вопросы для самоподготовки

- •4. Пути решения экологических проблем приморского края

- •Вопросы для самоподготовки

- •5. Практические задания

- •5.1. Методические рекомендации

- •5.2. Практические задания

- •Задание 1. Методы определения платежей за загрязнение атмосферы

- •Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

- •Задание 2. Метод определения платежей за загрязнение водных ресурсов и водопотребление

- •5.3.Тесты

- •6. Приложения

- •Экологический манифест

- •Гуманизм, экология и рыночные отношения

- •Рекомендуемая литература

Вопросы для самоподготовки

Сколько памятников истории и древней культуры (каких эпох) находятся в Приморье и как они распределяются территориально?

Назовите возраст наиболее древних находок, связанных с деятельностью человека и места их нахождения.

Назовите виды животных обитавших в палеолите в Приморье.

Какие орудия были характерны для человека раннего неолита и каковы сферы его деятельности?

Когда намечаются первые экологические проблемы в Приморье?

К какому времени относят находки, связанные с появлением земледелия и приручением человека первых животных?

Когда человек приступил к добыче полезных ископаемых и выплавке металлов?

С каким явлением связывается появление и развитие земледелия и скотоводства?

Какие гидробионты и какими орудиями добывали люди в морском мелководье в бронзовом веке?

С чем связаны экологические проблемы железного века?

Какие процессы связаны с периодом расселения племен мохэ?

Чем характеризуется этап создания государства Бохай?

Какие экологические напряжения проявились в эпоху Бохая?

В каких направлениях была развита экономика чжурчженей и как это отражалось на экологическом состоянии природной среды и человека?

Как сказалось монгольское нашествие на государстве чжурчженей?

Что пишет о практике природопользования людей на территории Приморья в ХIX веке Н.М. Пржевальский?

Чем характеризуются этапы воздействия людей на природные комплексы Приморья в доиндустриальную эпоху?

3. Экологические напряжения индустриальной эпохи и проблемы природопользования

3.1. Социально-экономические и экологические особенности развития индустриальной эпохи

Важной вехой в открытии и освоении русскими юга Дальнего Востока стало подписание в 1858 г. Н.Н. Муравьевым второго договора с Китаем, по которому левобережье Амура было закреплено за Россией, а в 1860 г. – Пекинского договора, по которому Уссурийский край отошел к России. Данные события, а также отмена крепостного права в 1861 г. способствовали более активному заселению русскими Дальнего Востока. Это было весьма своевременным, т.к. у берегов Приморья все чаще появлялись суда американских, канадских, английских, японских добытчиков, что грозило России потерей этих земель (Егоров, 1989).

Еще в 1803–1806 гг. берега Приморья были частично обследованы участниками первой русской кругосветной экспедиции под командованием И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Более детально обследуются берега экспедицией вице-адмирала Е.В. Путятина (1854–1856 гг.) и Н.Н. Муравьева-Амурского (1858 г.). В ходе ее открыты заливы Владимира, Ольги, Посьета, острова Римского-Корсакова в заливе Петра Великого. Впервые в 1859 г. на карту залива Петра Великого был нанесен Владивосток, хотя официально основание поста состоялось в 1860 г.

Еще более основательные работы по изучению берегов Приморья с составлением детальных навигационных карт начала проводить специальная гидрографическая экспедиция под руководством В.М. Бабкина в 1860 г.

Первое точное описание Уссурийского края для того времени провела экспедиция М.И. Венюкова, которая прошла по р. Уссури и пересекла Сихотэ-Алинь.

В период с 1859 по 1882 гг. в Приморье прибыло 5 тыс. переселенцев из центральных губерний России. Появились населенные пункты Ольга, Никольское, Астраханка, Шкотово, Раздольное и др. Путь людей в Приморье занимал более одного года.

Вследствие слабой охраны и добычи рыбных ресурсов с российской стороны, браконьерство японских предпринимателей имело значительные масштабы. Ежегодно в водах Приморья отмечали до 300 рыбацких судов японских браконьеров.

В это же время получил развитие китобойный промысел: до 1891 г. в водах Японского моря добыто 85 китов, а к 1896 г. уже 785 (Галлямова, 1989). В 1889 г. в б. Гайдамак (зал. Восток) построен салотопенный завод, и после разделки китов их ус и жир поставлялись в Японию, Англию и Францию (Мандрик, 1989). Последующие события (русско-японская война 1904–1905 гг. и гражданская война с интервенцией) привели к полному разрушению китобойного промысла, а потеря южной части о. Сахалин в пользу Японии заметно снизила добычу морепродуктов в регионе.

Эти и другие многочисленные примеры послужили поводом к появлению острой критической статьи в газете «Иркутские губернские ведомости», где в 1903 г. писалось: «Все попытки заселить этот край рыболовами и судостроителями были бессистемны, без серьезной подготовки к этому делу, без приложения к нему осмысленного плана» (Егоров, 1989, с. 101). Далее в этой же газете писалось, что к концу XIX в. на всей территории русского Дальнего Востока сложился интенсивный крестьянский рыбный промысел. Но крестьяне остро нуждались в сетях, бочках, соли и особенно в кредитах. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что чиновники вместо поддержки этой инициативы снизу, тратили казенные деньги на очередную бесполезную попытку.

Несмотря на это, рыбный промысел получает развитие, и в начале XX в. поселения рыбаков протягиваются по всему побережью Приморья. В рыбном промысле в то время на Дальнем Востоке было задействовано 4,5 тыс. крестьян, но гораздо большее их количество сочетало рыболовство с земледелием.

Уже в то время к 1908 г. стали отмечать факты, когда многочисленные неводы в низовьях Амура стали перехватывать основную часть рыбы, вследствие чего лишь незначительная ее часть доходила до верховьев. Такой хищнический лов приводил к спаду уловов (Егоров, 1989).

Это касалось не только ихтиофауны. Промышленный лов моллюсков на Дальнем Востоке был организован в начале XX в., но в конце 30-х гг. он прекратился, и в дальнейшем добывались лишь мидия Грея и приморский гребешок (до 4-х тыс. тонн ежегодно в 50-е гг.). В результате перелова их запасы истощились сначала у берегов Приморья, а затем – Сахалина и Южных Курил. Введение в 60-е гг. ограничений было запоздалыми мерами (Раков, 2003).

Э.Э. Анерт (1928) пишет, что русские старатели в 1874 г. приступили к отработке рудного и россыпного золота на о. Аскольд. Здесь уже в начале XX в. насчитывалось 14 штолен. Часто в процессе извлечения золота применялся метод амальгамации (Анерт, 1928). В связи с этим можно утверждать, что уже в это время вновь возобновилось загрязнение природной среды соединениями ртути. В 1907 г. в районе залива Находка на п-ове Трудном работало два рудника по добыче золота. В этот же период на другом полуострове Муравьева-Амурского и западном берегу Амурского залива разрабатывались угли.

С 1883 г. переселение крестьян из России налаживается морским путем: Одесса – Владивосток (История…, 1984). За 40 лет к началу XX в. численность населения Приморья составила около 100 тыс. человек, число поселков за 1870–1900 гг. возросло с 90 до 259. С образованием на юге Дальнего Востока первых городов (Хабаровска, Владивостока, Николаевска-на-Амуре и Никольска-Уссурийского, а ныне Уссурийска) начинается процесс урбанизации, прерванный ранее в XIII в. нашествием монголов. В 1871 г. императорским указом Владивосток получил статус «Главного порта Восточного океана» (Бровко, 2003). В 1900 г. население Владивостока превышало 20 тыс. человек, этому способствовали два фактора: перевод в 1871–1873 гг. военного порта из Николаевска-на-Амуре во Владивосток, как в главный форпост России на Тихом океане, и строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.

Неразвитость транспортной системы региона стала очень острой проблемой во второй половине XIX века, тормозя развитие всего Дальнего Востока (Галлямова, Ковальчук, 1989). Существовавшая в середине XIX в. сухопутная система гужевого транспорта была крайне несовершенной и необустроенной: короткие отрезки грунтовых дорог, почти полное отсутствие переправ и мостов через реки. Все это крайне затягивало передвижение, особенно в распутицу и ледоход, когда всякое движение полностью прекращалось. Стоимость же грузов за счет такой доставки возрастала в 3–4 раза, что сдерживало развитие торговли.

В условиях густой гидросети Дальнего Востока особую роль приобретал водный транспорт: первый пароход появился на Амуре в 1854 г., а к 1885 г. их было уже 56. Но еще большее значение для региона имело морское судоходство, т.к. только с его помощью можно было наладить грузоперевозки в отдаленные части региона (Камчатка, Курилы, Сахалин) и зарубежные страны. В 1887 г. Доброфлот организует плавание судов в Охотское и Берингово моря.

С 1879 по 1890 гг. Владивосток посетило 970 судов, но развитие грузооборота сдерживала неразвитость наземного транспорта: уголь для пароходов из Сучанских шахт доставлялся на подводах. Для решения транспортной проблемы в 1887–1889 гг. проводятся изыскательские работы по трассе будущего Транссиба, а в 1891 г. начинается его строительство.

С 1891 г. по 1916 г. вводятся в строй различные участки этой дороги, что имело огромное экономическое и стратегическое значение не только для Дальнего Востока и России, но и для стран АТР, ускорив оборот капиталов, переселение, способствовало формированию здесь мощного оборонного потенциала, развитию экономики и освоению региона. Владивосток становится морскими воротами Транссиба и приобретает международное значение.

Освещая взгляд со стороны англо-американских исследователей на это деяние русского народа, В.Н. Чернявская (1989) приводит выдержки из книги «Путь империи» американского журналиста, присутствовавшего на прокладке этой великой магистрали: «На планете нет большего пути, чем Транссибирская железная дорога, и ни одна железная дорога того времени в практической деятельности не имела равного значения». Все современники подчеркивали ее политико-стратегическое и экономическое значение.

Эта магистраль дала мощный импульс к переселению, и если в 1897 г. в регионе проживало 372 тыс. человек, то в 1910 г. уже 875 тыс. человек. В это же время на о. Русском возводится одна из самых мощных крепостей в мире с дальнобойными артиллерийскими орудиями. Владивосток в подлинном смысле становится сильным форпостом России на Тихом океане.

В начале XX в. в связи с открытием месторождения полиметаллов в Приморье получила новый импульс добыча цветных металлов и в 1913 г. было добыто руд: цинковых – 25,6 тыс. т, серебро-свинцовых – 26,8 тыс.т, медных – 128 т. В Приморье в 1919 г. было добыто 386 тыс. т угля, причем весь этот объем на юге края, что составляло 80% от общей его добычи по Дальнему Востоку.

Совершенствуется портовое хозяйство Владивостока, где с 1896 г. по 1899 г. в б. Золотой Рог строится коммерческий порт: возводится сухой док, новые причалы и склады, подъездные ж/д пути. Это позволило увеличить его грузооборот с 1891 г. по 1900 г. в 6,7 раза. Однако 75% грузов приходилось на импорт, что говорило о слабом развитии собственной экономики региона с ориентацией на сырьевые ресурсы.

Эта проблема находит решение в организации лесной промышленности, которая начала развиваться с 1880 г. по решению спецкомитета правительства (Ларина, Сергейко, 1989). Относительно крупными ее центрами стали города Владивосток, Хабаровск, Благовещенск. В 90-е гг. XIX в. ежегодно заготавливалось 26 млн куб. футов круглого леса, часть которого направлялась для переработки на 6 лесозаводов (из них 4 в г. Владивосток). С самого начала эксплуатации лесов русскими предпринимателями «отмечалась их хищническая вырубка, нарушение лесного устава, участившиеся пожары…». Несмотря на увеличение числа лесничеств, к 1914 г. «лесопромышленники продолжали вырубать лес без всяких правил, наживая огромные богатства… Казну интересовали только доходы, а местная администрация не в состоянии была организовать правильного лесного хозяйства» (с. 65). При этом дорожная сеть в крае была неразвита, поэтому значительная часть леса сплавлялась по рекам (Нестеренко, Кулеш, 2000).

Масштабная вырубка лесов на п-ове Муравьева-Амурского привела к тому, что уже в 1904 г. в г. Владивосток разразился первый водный кризис.

В это же время с увеличением темпов переселения получает развитие земледелие. Этому способствовало получение казаками и крестьянами казенных земель бесплатно, во временное владение на 20 лет.

В конце XIX в. на Дальнем Востоке стали появляться хозяйства с паровой системой земледелия: трехпольным, четырехпольным севооборотом, применением органических удобрений. С ростом населения и увеличением распашки земель, с уменьшением количества непаханных участков залежная система полеводства быстро эволюционировала в переложную, когда крестьяне были вынуждены сокращать сроки отдыха земли и все чаще возвращались на раннее эксплуатированные. Последнее не позволяло в должной мере восстанавливать плодородие почв и приводило к усилению эрозионных процессов, а также снижению урожайности.

Добавим к сказанному, что с 1861 г. по 1900 г. площадь посевных площадей в Приморской области увеличилась с 6,6 тыс. дес. до 216 тыс. дес., то есть в 32,5 раза.

Отсюда можно прийти к заключению, что наиболее рациональным землепользование было на ранних этапах освоения земель. В то же время можно говорить, что с начала XX в. становится заметней эрозия земель, а с нею вынос в морскую акваторию реками все возрастающего объема взвеси, что вызывало заиливание шельфа.

По мере развития земледелия развивалось и животноводство: в период 1860–1990 гг. поголовье крупного рогатого скота возросло в 8,8 раза, лошадей в 12,1 раза, а свиней в 32,9 раза. Развивалась заготовка кедрового ореха, возросла связь всех отраслей сельского хозяйства и промыслов Дальнего Востока с рынком.

В целом констатируется (Власов, 1998), что к 1904 г. структура экономики Дальнего Востока осталась аграрно-сырьевой, а главными отраслями были золотодобывающая (30% от общей добычи по России), рыбная и лесная, причем 80% промышленных и продовольственных товаров ввозилось извне.

По мнению А.В. Мошкова (2005), еще в конце XIX в. на Дальнем Востоке крупные промышленные узлы сформировались как центры обрабатывающей промышленности, а в период социалистической индустриализации их структура была существенно расширена.

Поражение России в войне 1904–1905 гг. с Японией, Первая мировая и гражданские войны, а также интервенция Японии и США в Приморье сильно ударили по всей экономике Дальнего Востока: золотодобыча сократилась в 10 раз, шахты не работали, 30% вагонов и 70% паровозов нуждались в ремонте, торговый флот (более 50 пароходов и барж) практически весь был угнан за границу, был разрушен порт Владивостока, рыбную промышленность контролировали на 90% японцы, что еще больше развязало руки для их браконьерства.

Все это было связано со слабостью советского государства, отдавшего значительную часть отраслей экономики края в руки иностранных концессионеров. Но уже в 30-е годы договоры с иностранцами разрываются, а с 1932 г. организуется Тихоокеанский флот: в его соединения приходят первые дизельные подводные лодки и эсминцы, на берегу возводятся оборонительные рубежи. Отряд подводных лодок до 60-х годов базировался в б. Находка.

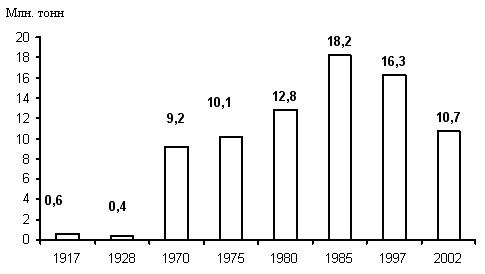

Восстановление разрушенного войнами хозяйства происходило трудно, и только в 1926 г. экономика Приморья достигла довоенного уровня 1913 г. (История…, 1984). С 1922 г. начинается советский период освоения этого района. Именно в 20-е годы происходил самый высокий прирост населения края за всю историю его освоения – до 6,9% в год (Сидоркина, 2001). Восстановление и новый этап освоения протекали тяжело и неравномерно. Так, угольная промышленность края в довоенное время добывала 600 тыс. т угля в год, а в 1928 г. только 389 тыс. т. Но в 30-е и 40-е годы строится ряд новых шахт в городах Артеме и Партизанске, а также в других населенных пунктах, а с 60-х годов в крае вводится принципиально новый метод добычи угля – открытый. В отличие от шахтного метода он привел к выводу из с/х оборота значительных площадей земель, заметному загрязнению атмосферы, поверхностных и подземных вод с изменением их гидрологического режима. В 1971 г. в крае добывалось 11 млн т. угля, а в 1985 г. – рекордное за все время количество – 18,2 млн т.

Энергетика до революции была в зачаточном состоянии: ее мощность в 1917 г. составила лишь 5,7 тыс. кВт. В 1933 г. вводится Владивостокская ТЭЦ и другие объекты с ростом мощности до 11 тыс. кВт. В последующие годы строится еще ряд объектов во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Партизанске, Лучегорске, в связи с чем выработка годового количества электроэнергии возрастает с 1970 г. по 1991 г. с 4,3 до 11,8 млн кВт/час (Нестеренко, Кулеш, 2000).

Такое бурное освоение энергетических мощностей в условиях социалистической экономики, когда приоритетом выступали плановые экономические показатели, а вопросы охраны природы отходили на второй план, обусловливало низкую экологическую эффективность систем пылегазоочистки (Христофорова, 2005) и, соответственно, высокую загрязненность атмосферного бассейна тех городов Приморья, где располагались крупные объекты энергетики (Свинухов, 1997). Эти особенности характерны и для других районов Дальнего Востока, где развивались угледобыча и энергетика (Хабаровский край, Сахалин).

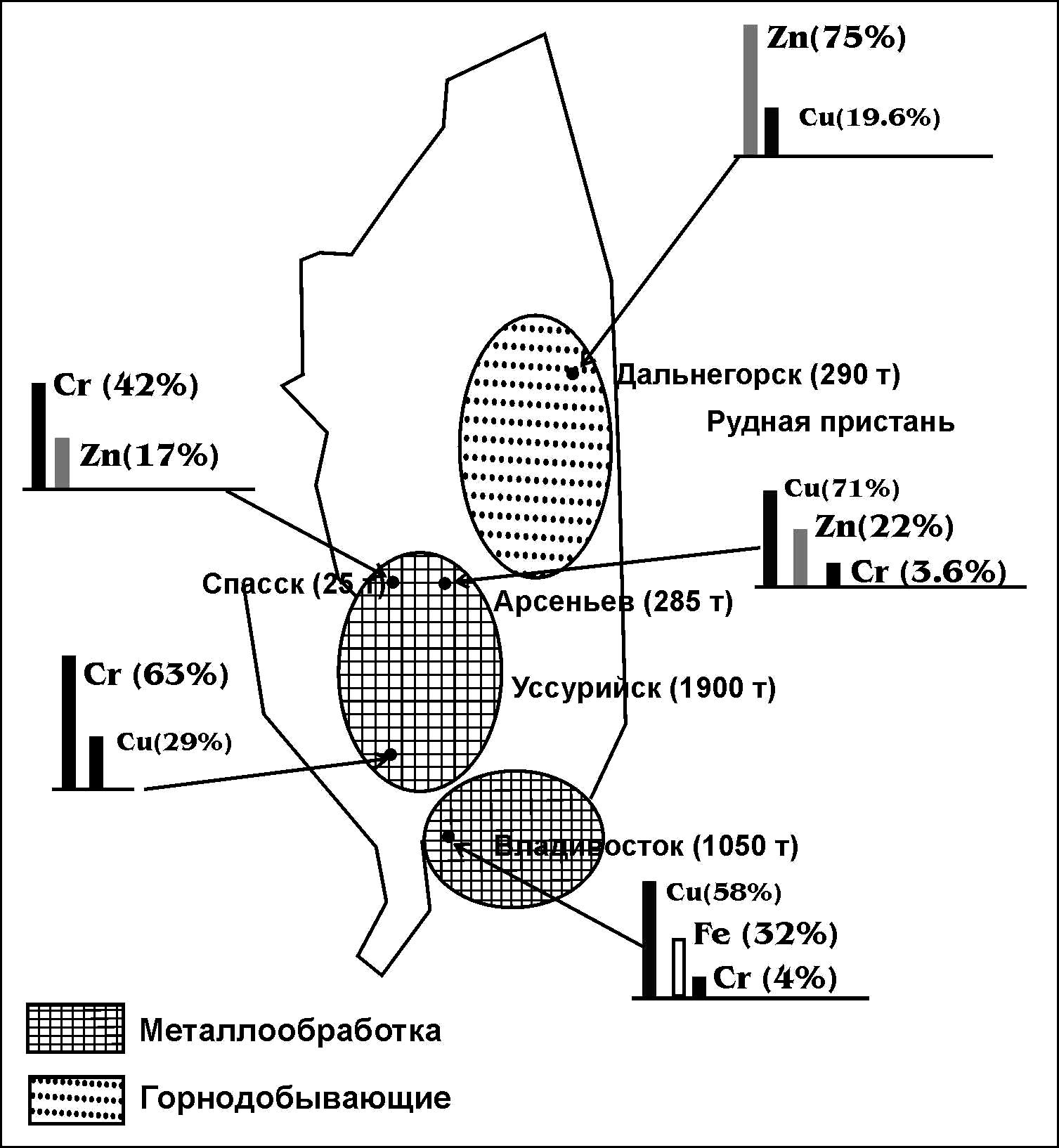

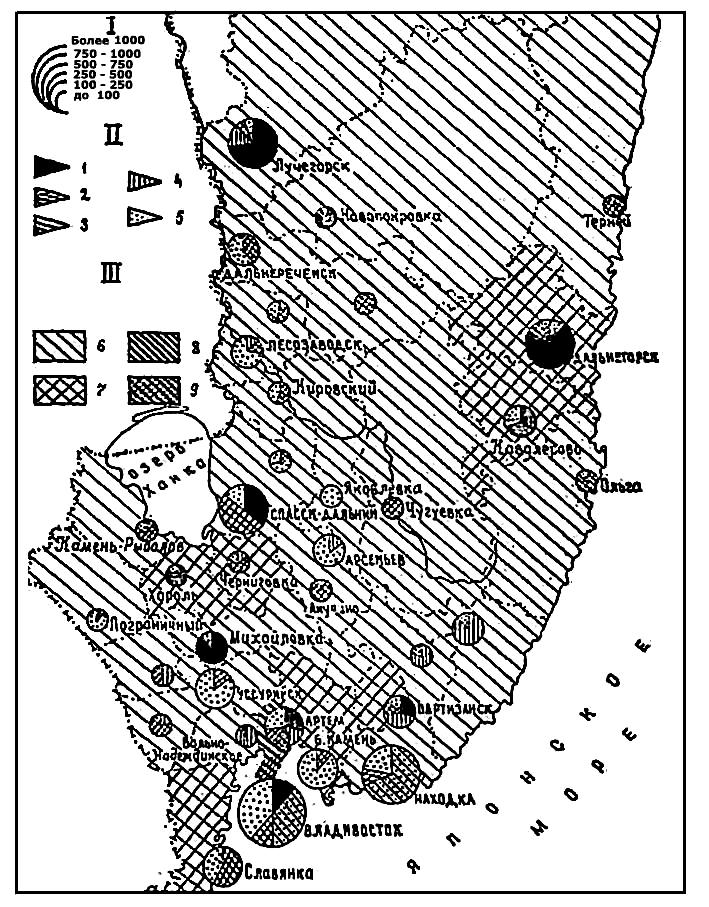

Цветная металлургия Приморья восстановила свою работу с открытием в 1897 г. С.В. Масленниковым полиметаллического (Pb, Zn, Ag и др.) Тетюхинского месторождения (ныне Дальнегорское). С широким развитием в годы советской власти геологических работ на территории края был открыт еще ряд полиметаллических месторождений, а также оловорудные, вольфрамовые, флюоритовые, россыпные и рудные месторождения золота. После Великой Отечественной войны добыча этих руд за 15 лет увеличилась в пять раз: на начало 90-х годов край давал 60% от общего уровня в СССР свинца, а от уровня в СНГ 90% боропродуктов и 80% флюорита (Долговременная программа…, 1993). В то же время разработки полиметаллических руд, выплавка свинца в районе г. Дальнегорска и пос. Рудная Пристань привели к значительным преобразованиям природных ландшафтов, а р. Рудная перестала быть лососевой. Свинцовый завод, работающий с 1930 г. по настоящее время, не подвергался реконструкции. Его загрязняющее воздействие обусловило накопление в почвах пос. Рудная Пристань экстремально высокого содержания свинца и высокую заболеваемость населения. В период реформ в 90-е годы эта отрасль пришла в упадок и ее продукция в структуре промышленной продукции Приморского края в 1997 г. составляла лишь 1,4% (Нестеренко, Кулеш, 2000). Процессы техногенной металлизации окружающей среды Приморья наглядно представлены в монографии В.А. Абрамова с соавторами (2002) (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Картограмма зон и узлов края, сформированных за счет выноса металлов водными системами (Абрамов и др., 2000)

Стройиндустрия стала заметно развиваться лишь после Великой Отечественной войны, особенно в 70–80-е гг. Но она была неправильно ориентирована на строительство из сборного железобетона (Долговременная программа…, 1993). Ошибочность ориентирования заключалась в том, что в условиях муссонного климата и высокого содержания в осадках ионов хлора, при низком уровне технологии и применении цемента происходит быстрое старение железобетонных конструкций. Отсюда налицо очевидность нерационального использования минеральных ресурсов при неправомерно малом использовании в строительстве кирпича.

После войны химическая отрасль динамично развивается в Приморье, особенно в 70–80-е гг., когда во Владивостоке и других городах налаживается выпуск пластмасс, лакокрасочных материалов, производство различных кислот.

Машиностроение, как отрасль промышленности, создана в крае фактически в годы социалистической индустриализации на базе таких предприятий, как Дальзавод (основан в 1885 г.) в г. Владивостоке. Этот первенец машиностроения производил ремонт морских судов и железнодорожного транспорта. В 30-е гг. в г. Владивостоке был построен завод «Аскольд» (судовое оборудование и товары народного потребления), в г. Уссурийске во время Великой Отечественной войны – машиностроительный завод по выпуску лебедок, вагонеток, станков, бытовых приборов, в г. Владивостоке в 50-е годы – инструментальный завод, в это же время в г. Находке – Приморский судоремзавод с крупнейшим на Дальнем Востоке плавучим доком для ремонта больших рыболовных траулеров и транспортных рефрижераторов. В 60-е годы судоремзаводы были также возведены в п. Славянка, п. Южно-Морском, г. Владивостоке и еще два в г. Находке. Многие из них были связаны с заказами ВПК. Особенностью машиностроительного комплекса Приморья стала ориентация на судоремонт, в то время как судостроение было развито слабо: выпускались лишь баржи, рыбацкие суда малого и среднего класса (Нестеренко, Кулеш, 2000).

В соседнем Хабаровском крае также быстро развивается машиностроение (75% – доля его продукции по Дальнему Востоку), но там наряду с судоремонтом более активно развивалось судостроение. Это отразилось на загрязнении реки Амур, о чем упоминалось в государственных докладах о состоянии окружающей природной среды (Состояние природной среды…, 1990 и др.). В 60–70-е годы в Приморье принципиально иное направление приобретает развитие ВПК: создается крупная база атомного флота (подводных и надводных кораблей) в зал. Стрелок с развитой инфраструктурой обслуживания (железнодорожные пути, ремонтная база, поселки для проживания военных моряков). Доля ВПК в промышленности края превышает 30%.

В настоящее время Южное Приморье продолжает оставаться самым милитаризованным районом Дальнего Востока со все возрастающим оборонным потенциалом.

Здесь же сложилась самая развитая транспортная инфраструктура (Ганзей, 2004): железных дорог 94 км/10000 км2 (в Хабаровском крае в 3 раза меньше).

Лесная промышленность в 20–30-е годы развивалась слабо. Ее механизация началась только в 1940 г., но недостаток дорог, техники и рабочей силы сдерживали ее развитие. В 60-е годы наступает перелом в развитии этой отрасли: в леспромхозы поступили тракторы, автомобили, электро- и бензопилы, передвижные электростанции, трелевочные лебедки, что позволило существенно увеличить объем лесозаготовок (Нестеренко, Кулеш, 2000).

Пищевая промышленность до 1913 г. была развита крайне слабо, о чем говорит незначительное число ее работников (2 тыс. человек). В 20–30-е годы преимущественно развивается хлебопекарная отрасль, но уже в 1935 г. в г. Уссурийске построен первый сахарный комбинат (с 1940 г. по 1965 г. ежедневный выпуск сахара вырос с 12,8 тыс. т до 64,8 тыс. т), а в 1926 г. – масложиркомбинат, который по мере увеличения своей мощности оказывал все более сильное загрязняющее воздействие на р. Раздольную. Пивоиндустрия края сформировалась за 1940–1985 гг., когда количество выпускаемой продукции увеличилось в 9,2 раза (с 679 до 6250 тыс. декалитров). С 1927 г. в крае развернулось строительство мясокомбинатов, количество которых к 1990 г. достигло 96. Наряду с этим строились предприятия молочной промышленности, которые только в период за 1965–1990 гг. увеличили выпуск продукции в 2,8 раза.

Рыбная промышленность края относится к ведущей отрасли хозяйства, давая 17% продукции от уровня СНГ на начало 90-х годов ХХ века. Ее зарождение приходится на самый конец Х1Х века, когда первые небольшие мощности по переработке морепродуктов и выпуску консервов вступили в строй в некоторых местах зал. Петра Великого (г. Владивосток, зал. Находка). Развитие этой отрасли тесно связано с рыбодобывающим флотом, который вышел на более высокие объемы уловов с вводом в 1934 г. первых сейнеров с мощными двигателями, лебедками и механизированным оборудованием (История…, 1984). В начале 30-х годов в порту Владивостока уже базировались корабли не только военного, торгового флотов, но и китобойной, краболовной и рефрижераторной флотилий (История…, 1984).

В крае создавались и рыбные порты: в 1930 г. первый во Владивостоке, а в 1951 г. в Находке. Грузооборот последнего только за период 1951–1956 гг. возрос более чем в 20 раз. Соответственно возрастает и выпуск консервов, которые имели широкий рынок как в стране, так и за рубежом: их выпуск за период с 1940 г. по 1956 г. вырос в 2,8 раза (с 18,7 до 53 млн банок).

Этим процессам способствовало то, что в 50-е годы наблюдается вторая активная волна переселения, когда прирост населения края за счет организованного набора достигал 3,9% в год (Сидоркина, 2001).

Но с середины 50-х годов среди негативных тенденций отмечается переориентация рыбодобывающего флота на океанический лов за пределами территориальных вод России, что привело к сворачиванию прибрежного лова и упадку многих береговых поселков. Эколого-экономический перекос сказывался еще и в том, что, с одной стороны, произошло сокращение разнообразия морепродуктов, с другой, – увеличение загрязнения моря крупнотоннажными судами (Долговременная программа…, 1993). Наряду с нерациональным использованием рыбных ресурсов шельфа и материкового склона Приморья (среднегодовой вылов в зал. Петра Великого 53 тыс. т при потенциальной возможности 250–400 тыс. т), слабо развивалась марикультура (разведение и выращивание ламинарии японской, гребешка, устриц, тихоокеанской мидии, трепанга и других гидробионтов), сильно уступая в этом соседним странам (Япония, Китай, Республика Корея).

Основы сельского хозяйства края были, по существу, заново заложены в конце ХIХ века русскими поселенцами, т.к. урожаи местных культур у аборигенов имели ничтожные объемы, а сама культура выращивания, доставшаяся от древних эпох (бохайцев и чжурчженей) после разрушительного нашествия монголов в ХIII веке, по существу была утеряна.

Развитие этой отрасли в 30-е годы протекало драматично и противоречиво: через репрессии, раскулачивание, создание коллективных хозяйств и внедрение машинной обработки земли. Если в 1913 г. вся посевная площадь в крае составляла 201 тыс. га, то в 1946 г. только 332 тыс. га.

Наряду с этим, в 30-е годы идет также активная машинизация аграрного сектора: в 1930 г. на полях края работало 1500 тракторов, а в 1940 г. более 3000 (История…, 1984).

Более активно развивалось земледелие после войны (1950 г. – 433 тыс. га), особенно в 60–70-е годы: 1960 г. – 571, 1970 г. – 737, 1980 г. – 764 тыс. га. Уже в 80-90-е годы наблюдалось уменьшение посевной площади: 1985 г. – 753, 1990 г. – 742 тыс. га. Валовый ежегодный сбор зерновых составлял в 1961–1965 гг. – 256, 1981–1985 гг. – 333,2, демонстрируя рост, но уже в 1991 г. наметился заметный спад – 274, 6 тыс. т. Это привело к значительному увеличению эрозионных процессов.

Особенно ощутим был кратковременный прогресс в возделывании риса. Начало регулярного рисосеяния приходится на 1918 г., когда под этой культурой было всего лишь 8 га. Большое внимание этой культуре уделялось в 20–30-х годах, когда площадь под ней увеличилась с 1,64 тыс. га (1920 г.) до 19,3 тыс. га (1930 г.), но самый резкий подъем приходится на 70–80-е годы – 47,8 тыс. га (1983 г.). Тут же следует заметить, что выращивание риса сопровождалось применением пестицидов, в связи с чем в государственных докладах о состоянии окружающей среды Приморье фигурировало как один из сильно загрязненных этими препаратами регионов.

Пестицидная нагрузка на агроценозы в Приморье достигала высокого уровня – более 4 кг/га (средняя по стране 1,5 кг/га). Особенно интенсивно они применялись в Южно-Приморском и Ханкайском промышленно-хозяйственных районах – до 16 кг/га на рисовых полях. Однако высокий уровень химизации не дал ожидаемого эффекта, и за 80-е годы урожайность риса снизилась с 25,2 ц/га до 20,4 ц/га. Применяемые в крае пестициды относят к средне- и высокотоксичным. Ежегодно ими обрабатывались поля на площади 600 тыс. га: на них вносилось от 1326 до 2900 т препаратов в год. В то же время крайне неэффективно использовались органические удобрения: из них к первому классу относилось только 2%, значительная часть очень неравномерно вносилась в почву с помощью бульдозеров, вымывалась и загрязняла гидросеть (Долговременная программа…, 1993).

Животноводство имело определенное развитие в начале ХХ века и поголовье крупного рогатого скота в 1917 г. составляло 164 тыс. голов. Целенаправленная программа по совершенствованию продуктивных и породных качеств разводимого в крае скота началась осуществляться только с 1936 г., когда был создан Хорольский госплемрассадник. Результаты его работы сказались только после войны: 214 тыс. голов в 1951 г. и 440 тыс. в 1986 г. В конце 80-х годов в период перестройки животноводство вступает в полосу кризиса, что отразилось в резком снижении поголовья – 147 тыс. (1991 г.).

Важное место в сельском хозяйстве края занимает пчеловодство, продукция которого в лучшие годы (1995 г. – 13,3 тыс. т) составляла 45% от всех заготовок по РФ. Но и оно за 90-е годы реформ пришло в упадок.

Характеризуя социалистический этап освоения Приморья и становления его хозяйства, следует отметить, что за это время складывается его экономический потенциал и максимальная численность населения – около 2,4 млн. чел. (1991 г.) с концентрацией главным образом в Южно-Приморском промышленно-хозяйственном районе. Здесь же в районе Владивостока и зал. Стрелок были сформированы основные силы Тихоокеанского военного флота. Это же предопределило значительную антропогенную нагрузку на ПШЗ залива Петра Великого. Особенностью этого этапа являлась также неравномерность развития хозяйства во временном аспекте, когда оно испытывало моменты спада, связанные с войнами и перестройкой во второй половине 80-х годов, что в целом увязывается с кризисом плановой социалистической экономики СССР. Вызревавшие за этот этап диспропорции в развитии ряда отраслей Приморья, несовершенство комплексных и перспективных подходов, нерациональные стороны природопользования, недостаточное внимание к ресурсо- и энергосбережению привели к тому, что топливно-энергетический, водный и экологический кризисы все острее давали о себе знать с каждым годом (Долговременная программа …, 1993).

Ретроспективный анализ освоения региона за XIX–XX вв. показывает, что данный процесс был весьма неравномерным и во многом зависел как от политических событий, так и от государственной политики центра по отношению к региону независимо от формы власти. У последней периоды пристального интереса и прагматической заинтересованности в развитии региона, как поставщика ценных природных ресурсов, сменялись временами забвения, что особенно усиливало среди переселенческих процессов волны оттока населения, а значит и низкую эффективность миграции. Так, предоставляемые в конце XIX века переселенцам наделы земель властью были урезаны со 100 десятин до 15 десятин (с 1900 г.), то же самое касалось и ссуд.

Особенно тяжелая ситуация складывалась в регионе в годы гражданской войны и интервенции (1917–1922 гг.), когда большевистское правительство путем политического маневра с провозглашением Дальневосточной республики, по существу, сняло с себя ответственность за управление регионом.

Заселение региона в 30-е годы за счет раскулаченных и репрессированных также следует признать не только антигуманным, но и малоэффективным, если учесть к тому же, что часть трудоспособного населения (корейцев) была выслана из Приморья в Среднюю Азию и Казахстан. В этот период Южное Приморье, по сути, было превращено в систему транзитных лагерей, «перекачивающих» через порты Владивостока и Находки контингенты репрессированных в качестве дешевых трудовых ресурсов в северные районы Дальнего Востока для добычи золота государству.

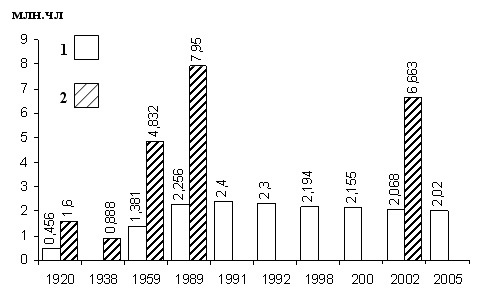

Организованный набор добровольцев, который проводился в 50–80-е годы, привел к самому заметному росту населения региона: с 4832 тыс. чел. в 1959 г. до 7950 тыс. чел. в 1989 г. (Население…, 2004). Но при этом наблюдалась крайне низкая эффективность миграции: в 1970 г. прибыло 668 тыс. чел., а убыло 574 тыс., в 1990 г. соответственно 475 и 450 тыс. чел., в 1990 г. соответственно 475 и 450 тыс. чел., (коэффициент миграции снизился с 14,1% до 5,2%). Столь значительное число прибывающих и убывающих в регион людей на фоне оседлого населения, порождало распространение маргинальной философии временщиков у определенного слоя людей. Последние, в частности, не осознают уникальности природы региона, а значит, и ее ценности, что сильно осложняет формирование экологического мышления. Этот период также характеризовался урезанием льгот для переселенцев.

Являясь неотъемлемой частью экономики СССР, Приморский край в процессе своего освоения во второй половине XX века приобрел черты техногенного типа экономического развития. Этот тип характеризуют (Бобылев, Ходжаев, 1997) как природоемкий (природоразрушающий) тип развития, базирующийся на использовании искусственных средств производства, созданных без учета экологических ограничений.

Современный этап развития Приморья охватывает период с 90-х годов по настоящее время, когда с началом реформ (1991 г.) край испытал последствия развала СССР и находился в переходном состоянии от социалистического к рыночному хозяйствованию, переживая системный кризис.

Как уже подчеркивалось выше, Приморский край, являясь составной частью Дальнего Востока, наряду с типическими, имеет свои характерные черты развития. В связи с этим будет важным отметить изменение места и роли ДВО в России в период реформирования, что детально изложено в монографии академика П.Я. Бакланова (2001). Он показывает, что распад СССР оказал двоякое влияние на последующее развитие Дальнего Востока и его отдельных районов. Отрицательное – в связи с разрывом многих экономических и социальных связей не только в СНГ, но и между западными и восточными районами России. Это усугубилось уменьшением общего потенциала России: 1) по территории на 24%, 2) по природным ресурсам на 20–25%, 3) по социально-экономическим показателям (население, валовый внутренний продукт, объем промышленного производства) на 50%.

С отделением от России национальных республик Россия в целом на 0,5–1,5 тыс. км как бы удалилась от стран Европы, Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока и стала более северо-восточной страной по сравнению с СССР. В этой связи существенно возрастает экономическая и геополитическая роль дальневосточных районов, особенно Южного Приморья, в России.

Приморский край выделяется прежде всего развитием пищевой промышленности, особенно рыбной, развитием электроэнергетики, транспортной системы, машиностроения и металлообработки, а также широким спектром природных ресурсов, особенно биологических; руд цветных металлов и химического сырья.

Если к этим данным присовокупить еще характеристику транспортной отрасли, то роль Приморья с его самой развитой железнодорожной сетью и самыми мощными портами будет выглядеть еще более значимо. Несмотря на возросшую роль региона, президентская программа по развитию Дальнего Востока и Забайкалья в 90-е годы была провалена.

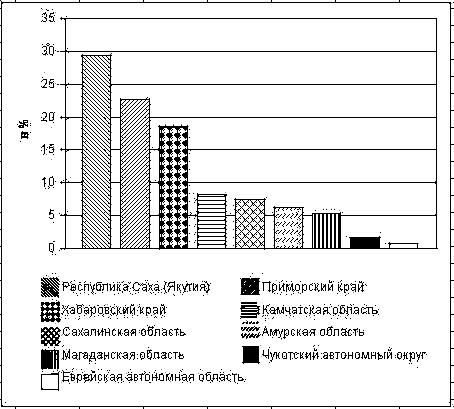

В то же время системный кризис привел к значительному неравномерному спаду производства (в 1998 г. по отношению к 1991 г.): если в целом по России он снизился на 54% и по ДВО на 61%, то в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской областях на 70%, в Приморском крае и Сахалинской области на 50–60%, в Магаданской и Камчатской областях на 44–46%, в Якутии на 24%. С 2001 г. и до 2008 г. произошел рост некоторых показателей в экономике, но он так и не достиг до кризисного уровня 1991 г., а в целом экономическая мощь края, по мнению экспертов, в 2009 г. составила от уровня 1990 г. всего лишь 20%. В ряду этих регионов Приморский край занимает второе место в общем объеме произведенной промышленной продукции (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Доля районов Дальневосточного региона в общем объеме произведенной продукции промышленности в 1998 году (в процентах) (Бакланов 2001)

В годы реформ происходило существенное изменение отраслевой структуры промышленности. Так, машиностроение и металлообработка в промышленном производстве ДВО до реформы составляли 18%, а в 1998 г. лишь 9,2%. В 90-е годы в Приморье резко сократился судоремонт: российские судовладельцы предпочитали производить ремонт в портах Южной Кореи и Китая, а заводы Владивостока и Находки не могли составить им конкуренцию. Произошло падение на 80% грузооборота портов ДВО. Перелом произошел только в начале XXI века, когда объемы судоремонта приблизились к дореформенным, а на некоторых заводах (г. Большой Камень, п. Южно-Морской) даже стали строить маломерный рыболовный флот. Доля электроэнергетики, наоборот, увеличилась с 7,2% до 22,5%, но стали частыми отключения различных объектов, включая оборонные, что грозило техногенными ЧС и авариями на очистных сооружениях. Последнее приводило к сбросу неочищенных стоков в морские акватории.

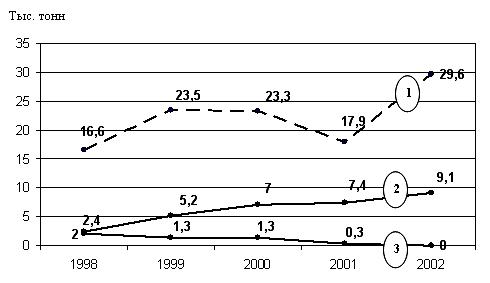

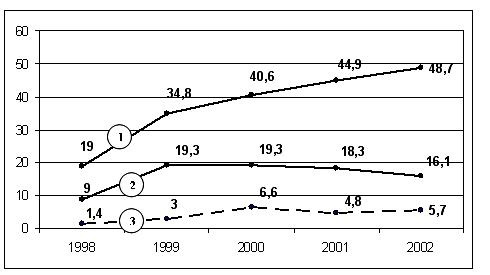

В целом по ДВО увеличилась доля цветной металлургии с 12,9% до 26,3%, но что касается Приморья, то здесь тенденция была обратной: ее доля в ВВП края упала до 1,4%. Особенно сильно пострадала добыча вольфрама, чему способствовало явно непродуманное решение Правительства РФ: его председатель В.С. Черномырдин подписал решение о продаже за рубеж 40 тыс. т вольфрамового концентрата. Такое огромное количество выброшенного на рынок концентрата вызвало резкое падение цен на этот вид сырья, что привело к глубокому кризису данного производства в Приморье. Доля легкой промышленности в ДВО снизилась с 4% до 0,3%, а потребности в ее продукции компенсировались за счет импорта. О том, насколько сложно протекал выход края из кризиса, свидетельствует динамика его производства на рубеже ХХ–ХХI веков (рис. 3.3; 3.4., 3.5).

Рис. 3.3. Добыча угля в Приморском крае. Составлено по материалам (Нестеренко, Кулеш, 2000; Приморский край…, 2003)

Рис. 3.4. Динамика объемов производства (в тыс. тонн) в цветной металлургии Приморского края в 1998–2002 гг.: 1 – цинкового концентрата; 2 – рафинированного свинца; 3 – оловянной руды.

Составлено по материалам (Приморский край…, 2003)

Рис. 3.5. Выпуск промышленной продукции (в млрд руб.) в Приморском крае в 1998–2002 гг: 1 – общий объем; 2 – пищевой промышленности; 3 – машиностроения и металлообработки.

Составлено по материалам (Приморский край…, 2003)

В целом регион стал еще более явно выступать в роли сырьевого придатка развитых стран АТР и центра России.

Очень сильное падение производства произошло в стройиндустрии. Например, производство цемента в Приморье упало почти в 10 раз, и только к 2002 г. оно стало медленно восстанавливаться, превысив уровень 1998 г. почти в 2 раза. Но и эта тенденция была неустойчивой, т. к. снижалось производство кирпича (1998 г. – 44,9; 2002 г. – 19,9 млн штук).

Соответственно снижалось строительство жилья: если в 70–80-е годы его вводили 0,8–1 млн м2 в год, то в 2002 г. уже в 6 раз меньше. Этот кризис отразился не только в показателях объема, но и в низком качестве строительства, неверной ориентации отрасли на панельное домостроение в сейсмоопасных районах, сейсмичность которых намеренно занижалась (см. гл. 1), последнее же закладывалось в нормативы (СНиП).

Продолжалось падение показателей работы рыбной отрасли: улов в 2002 г. снизился по сравнению с 1998 г. с 1388 тыс. т. до 578 тыс. т. (Приморский край…, 2003). Изношенность рыболовного флота достигла к 2005 г. 80%, браконьерство в этой отрасли приняло угрожающий характер.

Одной из наиболее пострадавших отраслей стало сельское хозяйство: к 2002 г. продолжала сокращаться площадь посевов (до 314 тыс. га против 413 тыс. га в 1998 г.). Несмотря на слабые тенденции роста производства зерна в период 2000–2002 гг. (со 107 до 133 тыс. т и росте урожайности с 10,1 до 13,5 ц/га), стремительно продолжало падать поголовье скота: крупного рогатого с 70,4 в 1998 г. до 41 тыс. голов в 2002 г. (Приморский край…, 2003).

В Приморье, как и во всем регионе, существенно сократилось производство основных продуктов питания. Их недостаток компенсировался импортом и ввозом из других регионов России: на 75% по мясопродуктам, 40% молочных, 25% овощей.

В этот кризисный период доля Приморского края в экономике России в 2002 г. выглядела следующим образом: улов рыбы и добыча морепродуктов – 18,1%, добыча боропродуктов – 100%, свинца рафинированного – 30%, олова – 20%, угля – 4,2%, вывоз древесины – 2,7%, производство цемента – 1,3%, грузооборот – 1,6%, внешнеторговый оборот – 1,1%, продукция промышленности 0,7% и с/х – 0,6%. Доля края в ДВО по валовому региональному продукту – 18%, по объемам промышленной продукции – 15,8%, а по с/х – 18% (Приморский край…, 2003).

Отмеченные характеристики течения реформ в экономике ДВО во многом типичны для России в целом. Поэтому здесь будут уместны слова Н.Н. Клюева (2004) о прогрессирующей деградации промышленной структуры страны, когда за 1990–2001 гг. не произошло выбраковки экологически неэффективных производств, а доля экологически «агрессивных» отраслей (ТЭК и др.) выросла. Неэкологично развивается и сельское хозяйство: значительная часть полей забрасывается, но более интенсивно эксплуатируется земля в селах, пригородах и даже городах. Отсюда возросшая интенсивность индустриального воздействия на природу (рис. 3.6).

В самые последние годы определенные тенденции выхода из кризиса показывают такие отрасли, как судоремонт и транспорт. Так, заводы Находки в 2004 г. увеличили объем своего судоремонта по сравнению с 2002 г. почти в 2 раза. Масштабная реконструкция ж/д путей в районе Находки позволила увеличить пропускную способность Транссиба, что положительно сказалось в работе портов: их грузооборот достиг в 2004 г. рекордной цифры 37 млн. т (до этого максимум приходился на 1987 г. – 25 млн т). Находка стала занимать по грузообороту в России уже не 3-е, а 2-е место, оставаясь самым крупным конгломератом портов Дальнего Востока. Ее Восточный порт по региону выделялся такими преимуществами: 1) самый модернизированный, 2) самый мощный по грузообороту, 3) самый глубоководный. Здесь же в 2004–2005 гг. проводились крупные и сложные инженерные работы по сооружению платформы для добычи нефти на шельфе Сахалина, чем знаменуется организация новой отрасли Приморья – нефтегазовой. В 2009 г. в б. Козьмино был построен новый нефтепорт, грузооборот которого состовляет 1–1,5 млн т в месяц. Его эксплуатация с самого начала сопровождается аварийными разливами нефти (до 40 т). Наряду с этим, в 2003 г. в крае были построены фабрика по огранке алмазов, а в 2004 г. фармакологический завод (г. Уссурийск). С 2009 г. Ведётся подготовка для строительства на островах Русский и Попова серии ветроэнергетических установок.

И всё же говорить о стабилизации в развитии края преждевременно: кризисные явления 2008–2009 гг. привели к заметному снижению объёмов работ в судоремонте, цветной металлургии и ряде других отраслей.

К 2002 г. в прибрежной части Южного Приморья на площади около 19 тыс. км² (0,003% от площади ДВО) сконцентрировалось население численностью 1,28 млн чел. (19,2% по ДВО). При средней плотности населения в этой части 67,4 чел./км² (в г. Владивосток – 1100), в Приморском крае она составляла 12,4, а в ДВО всего лишь 1,1 чел./км².

Из отрицательных явлений 90-х годов особо отметим провал идеи организации свободных экономических зон. Для одной из них «СЭЗ–Находка» была разработана градоэкологическая концепция и 20 инвестиционных проектов. Но данные Правительством РФ льготы вскоре были отменены, и ни один из проектов не был воплощен в жизнь.

Рис. 3.6. Интенсивность воздействия производства на природную среду: I – численность основных производственных фондов (тыс. руб.); II – санитарная классификация производств (% от основных производственных фондов):

1 – 1 класс, 2 – 2 класс, 3 – 3 класс, 4 – 4 класс, 5 – класс; III – коэффициент интенсивности вредного воздействия на территории: 6 – до 1.0; 7 – 1.1–10; 8 – 10.1–60.0; 9 – более 60. (Долговременная программа …, 1993)

В результате реформ последних 20-и лет экономика Приморья переориентировалась из индустриально-аграрной в сервисную. Вот что об этом явлении говорит один из руководителей Федеральной службы госстатистики доктор экономических наук А.Е. Суринов (2009): по валовому региональному продукту на душу населения Приморский край занимает в ДВФО 8-е, т.е. предпоследнее место, что и обуславливает отток населения. Промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и строительство теряют завоёванные раннее позиции, и край скатывается в сторону торговли и посреднических услуг. Так, доля торговли в создании валовой добавленной стоимости (ВДС) в 2007 г. составила 23,5%,а общая доля услуг в ВДС достигла почти 70%. В то же время в этой сфере услуг недостаточно использовался туристический потенциал Приморья. Так, в 2009 г. край посетили лишь 56 тыс. иностранных туристов. Для сравнения укажем, что Гонконг ежегодно посещают 30 млн туристов.

Юг Приморья и в особенности города Владивосток и Находка по сравнению с другими городами и районами края все годы реформ выделялись самой низкой безработицей, соответственно, самым высоким трудоустройством и уровнем заработной платы. Здесь же сохранилась концентрация подавляющей части (81,6%) предприятий и организаций края (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Распределение предприятий (П), организаций (О) и населения в прибрежной полосе залива Петра ВеликогоПриморского края (по материалам: Приморский край в 2002 году, 2003)

Адм. названия |

Кол-во П и О |

% П и О |

Численность населения, тыс. чел. |

% |

Акватория, испытывающая первостепенное антропогенное воздействие |

Акватория, испытывающая второстепенное антропогенное воздействие |

Владивосток |

28989 |

59,9 |

617,6 |

29,9 |

Амурский залив |

Уссурийский залив |

Находка |

4370 |

9,0 |

176,3 |

8,5 |

Залив Находка |

Залив Восток |

Артем |

1851 |

3,8 |

110,8 |

5,4 |

Уссурийский залив |

Амурский залив |

Партизанск и Парт. район |

2590 |

2,0 |

84,9 |

4,1 |

Залив Находка |

Залив Восток |

Уссурийск и Усс-й район |

2590 |

5,3 |

184,4 |

8,9 |

Амурский залив |

Уссурийский залив |

Хасанский район |

384 |

0,8 |

37,7 |

1,8 |

Залив Посьета |

Амурский залив |

Шкотовский район |

379 |

0,8 |

25,4 |

1,2 |

Залив Стрелок |

Уссурийский залив |

Города и районы зал. Петра Великого |

39515 |

81,6 |

1237,1 |

59,8 |

Залив Петра Великого |

Открытая часть Японского моря |

Приморский край |

48423 |

100 |

2068 |

100 |

Северо-Западный сектор Японского моря |

Охотское море |

Период реформ характерен стремительным ростом цен (в разах в 1998 г. по сравнению с 1991 г.): в среднем по России – 4502, в ДВО меньше всего в Якутии – 3196, больше всего в Камчатской области – 14020, в Приморье – 5112. Это сразу же сказалось на демографических процессах и динамике населения (рис. 3.7). Оно уменьшилось с 8057 (1990 г.) до 6216 тыс. чел. (2000 г.) в ДВО (Приморский край…, 2003), больше всего в северных районах (в Чукотском округе почти в 3 раза со 154 до 55 тыс. чел.), в Приморье в меньшей степени – с 2299 до 2068 тыс. чел. (на 10%). Уменьшение происходило за счет оттока населения, снижения рождаемости и увеличения смертности.

Рис. 3.7. Динамика численности населения Дальнего Востока и Приморского края. Составлено по (Приморский край…, 2003; Население…, 2004; Рио – Панорама, 2006): 1 – Приморский край, 2 – Дальний Восток

К 1999 г. резко возросла дифференциация населения по уровню доходов, а уровень жизни большей части населения районов ДВО был и остается низким по сравнению с общероссийскими показателями. Так, в Приморье 56,8% населения в 2000 г. находилось за чертой бедности (Находка …, 2004).

Средняя продолжительность жизни с 1989 г. по 1994 г. снизилась у мужчин на 6,19 лет (до 56,83 г.), у женщин на 3,67 года (до 69,42 г.). Растет алкоголизация населения, как следствие, смертность от алкогольного отравления возросла у мужчин в 3,6 раза, у женщин в 5,8 раза.

Кризис демографической обстановки в Приморском крае «принял затяжной характер» (Сидоркина, 2001). Показатели рождаемости за 90-е годы снизились в 4 раза, коэффициент младенческой смертности превышал среднюю по России на 18%. Уже в 1994 г. коэффициент смертности в целом населения края был самый высокий в ДВО – 13,7%, но ниже чем в РФ.

Наиболее критическое состояние с увеличением смертности произошло в г. Большой Камень (в 2,5 раза), где производится ремонт атомных подводных лодок, в меньшей степени (на 50%) в городах Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Уссурийске, Партизанске. Наименьшие показатели в районах слабого хозяйственного освоения – Хасанском, Лазовском, Тернейском, Пожарском, Ольгинском (Сидоркина, 2001).

Проводя анализ экономических реформ на Дальнем Востоке за 5-летие (1992–1997 гг.), известный специалист в экономике П.А. Минакир (Экономика Дальнего Востока…, 1998) пишет, что переживаемый страной и регионом период действительно является переходным как по характеру происходящих перемен, так и по запутанности сценариев и логике взаимодействия различных сил и секторов хозяйства. Высокая скорость этих перемен оплачена высокой же ценой отдельных слоев населения. Но значения этих перемен и их возможные последствия часто неясны, выявившиеся тенденции почти невозможно прогнозировать в силу высокой неопределенности внешних условий, политической ситуации, а также весьма ограниченного знания, недостоверности имеющейся информации. Дальний Восток за время реформ оказался в весьма незавидном положении, несмотря на те широкие возможности, которые предоставлены ему экономико-географическим положением и имеющимся природно-ресурсным потенциалом.

* * *

Наши обобщения данных хозяйственного освоения Приморья показали, что для индустриальной эпохи, которую можно назвать «русским этапом» освоения, характерны следующие особенности:

стремительность, масштабность и широта освоения региона, с одной стороны, и распыленность людских ресурсов по территории, с другой стороны, что обусловливает низкую плотность рыночного пространства на всем этапе;

отсутствие у всех режимов правления долговременной стратегической государственной программы освоения на принципах системности, приемственности, последовательности и стабильности;

явление хищнического отношения к использованию природных ресурсов и браконьерства отмечается на всем этапе, но еще больше усиливается в периоды войн и нестабильности (перестройка, реформы);

развитие экономики региона от аграрно-сырьевого (конец XIX в.) к индустриально-аграрному (техногенному) типу (вторая половина XX века) с сохранением сырьевой направленности, истощением ресурсов и все возрастающей урбанизацией и милитаризацией;

нарушение принципов природопользования в экономике всего региона и нарастающие диспропорции по мере ее развития, сопровождающиеся кризисными явлениями системного характера и появлением ряда экологических проблем;

активный миграционный приток населения в регион до начала реформ и системного кризиса, сменившегося значительной убылью и ухудшением демографических показателей в последние 12 лет (на 1,841 млн. чел. с 1990 по 2002 гг.);

самая высокая концентрация на Юге Приморья к началу XXI наибольшего количества населения в ДВО (1,28 млн чел. – 19,2%) и значительного экономического потенциала в ВПК, транспорте, машиностроении, пищевой промышленности и переработке морских биоресурсов, лесной отрасли, агропроме и рекреационной сфере;

неустойчивый характер развития социально-экономических показателей.