- •10. Сущность тахеометрической съемки, способы производства горизонтальной съемки.

- •11. Составление карты (плана) земельного участка.

- •Составление карты (плана) земельного участка

- •12. Способы вычисления площадей земельных участков.

- •Аналитический способ

- •Определение площадей палетками (механический способ)

- •1.4. Определение площадей планиметрами (механический способ)

- •13. Формирование землеустроительного дела.

- •14. Подготовка геодезических данных для выноса в натуру границ земельных участков.

- •2. Построение на местности проектного расстояния или линии заданной длины

- •2. Сроки, применяемые при осуществлении кадастрового учета.

- •3. Принципы ведения государственного кадастра недвижисти.

- •5. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости.

- •6. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости.

- •7. Основания осуществления кадастрового учета.

- •Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости и учета частей объектов недвижимости.

- •Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об уникальных характеристиках земельного участка и кадастровый учет в связи с изменением таких характеристик.

- •Сведения, носящие временный характер. Особенности применения таких сведений.

- •Кадастровый инженер.

- •Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости.

- •Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

- •Межевой план, как результат кадастровой деятельности.

- •Информация об изменениях:

- •II. Общие требования к подготовке межевого плана

- •Градостроительное зонирование и порядок внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории.

- •Формы организации кадастровой деятельности и основания для выполнения кадастровых работ.

- •1Состав и структура городского хозяйства.

- •Структура городского хозяйства Основные подсистемы:

- •1.Градообразующая:

- •2Принципы управления городским хозяйством.

- •3 Создание коммерческих структур, обеспечивающих эксплуатацию элементов городской среды.

- •4 Расчет пополнения городского бюджета за счет платежей за использование объектов городского хозяйства и городских территорий.

- •5 Основы определения экономической эффективности капитальных вложений в градостроительстве.

- •Экономическая оценка интенсивности использования территории.

- •8. Обоснование организации системы культурно-бытового обслуживания в городе.

- •Виды операций с недвижимостью, правовые основы операций с недвижимостью.

- •4. Общая характеристика рынка недвижимости, его особенности и структура.

- •5. Анализ рынков недвижимости.

- •6. Основные положения, цели и принципы управления недвижимым имуществом.

- •7. Стоимостной эквивалент объектов недвижимости как предмет анализа: виды стоимости объектов недвижимости, основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

- •2. Технологии ввода пространственных (топографических)данных в гис; источники данных для гис

- •3. Модели представления пространственных данных в гис.

- •4. Моделтрование рельефа поверхности и способы отображения рельефа в гис; задачи, решаемые с помощью цмр.

- •5. Система управления бд в гис-приложениях. Манипуляционный аспект работы с данными.

- •6. Решение прикладных (кадастровых) задач в гис-приложениях.

- •7. Решение информационных (геоинф-х) задач над совокупностью данных, хранящихся в гис; функции пространственного анализа данных

- •9. Использование растрового (ячеистого) представления данных в гис-кадастре

- •8. Понятие гис. Гис-технологии в зем кадастре.

- •10. Технология атрибутивных бд в гис-кадастре.(схема)

- •11. Интеграция в гис-технологиях расчетных задач, использующих метрику и табличные данные прстранственных объектов.

- •12.Сетевые решения в гис-технологиях.

- •13. Устройства вывода и создание твердых копий картограф-х док-в в гис-приложениях.

- •1. Генеральный план (проект планировки, пп) городского и сельского поселения. Цели и задачи его разработки, состав графических и текстовых материалов

- •Классификация зданий и сооружений по прочности и капитальности. Типизация, унификация, модульная система в строительстве

- •Организация и технология монтажных работ. Кладочные работы. Производство бетонных и железобетонных работ.

- •Классификация систем мониторинга, мониторинг базовый, глобальный, региональный и импактный. Нормативы санитарных и защитных зон.

- •1.11 (8.8). Плотность сети магистральных улиц , и дорог на расчетный срок должна приниматься в пределах 2200-2 400 м/ км2 территории городской застройки.

- •2. В климатических подрайонах ia , I б и I г допускается принимать на расчетный срок меньшее количество легковых автомобилей, но не менее 100 на 10 00 человек.

- •3. Приведенный уровень автомобилизации должен включать к расчетному сроку на 1000 человек 4 такси и 5 ведомственных автомобилей.

- •1. Понятие местного самоуправления. Признаки (критерии) местного самоуправления

- •§ 4. Классификация работ по вертикальной планировке

- •Процесс оценки объектов недвижимости и факторы, его определяющие.

- •Цель оценки объекта и подходы, определяющие её методы.

- •Этапы оценки недвижимости и их краткое описание

- •2 Межхозяйственное землеустройство в зонах крупных водохранилищ

- •3 Образование землепользований (предприятий) промышленности

- •Принципы, требования и последовательность образования несельскохозяйственного землепользования.

- •Методы образования целевых земельных фондов.

- •Фонд предост з/у в целях с/х

- •Фонд земель д/продажи на торгах

- •6 Перенесение проекта в натуру.

- •Подготовит работы:

- •8 Процесс межхозяйственного землеустройства.

- •9 Основы технологии проектирования.

Проект планировки и застройки служит основой для последующего выполнения технических проектов и рабочих чертежей магистралей, площадей, транспортных и пешеходно-транспорт ны х пересечений в одном и разных уровнях, набережных, отдельных комплексов общегородского значения и отдельных зданий и сооружений и является практически технико-экономическим обоснованием строительства и своего рода архитектурно-планировочным заданием на разработку технического проекта строительства или реконструкции магистрали, улицы, площади, набережной и т.п. Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/RukovodstvoRukovodstvo_po_proe7.html

2. Земляное полотно и водоотвод

Земляное полотно автомобильной дороги является геотехнической (техноприродной) системой, которая, находясь во взаимодействии с геологической средой, воспринимает природные воздействия и транспортные нагрузки. В процессе жизненного цикла земляного полотна в нем возникают дефекты, снижающие его эксплуатационную надежность. Земляное полотно возводят из грунтов, залегающих в данном месте или искусственно подобранных - в соответствии со строительными нормами и правилами. Постройка земляного полотна, как одна из комплексных работ в дорожном строительстве, может быть представлена в следующем составе: - расчистка дорожной полосы - предварительная стадия подготовки к производству земляных работ; разрыхление грунтов --вспомогательная операция, облегчающая работу дорожных машин; буровые работы - в тех случаях, когда требуются взрывные работы в (скальных, мерзлых, болотистых грунтах);сооружение насыпей и выемок с применением дорожных машин. Расчистка дорожной полосы. Перед постройкой дороги дорожная полоса должна быть очищена от леса, пней, кустарника, крупных камней на достаточную ширину с целью освобождения площади для производства работ и предотвращения поломок дорожных машин. Дорожную полосу расчищают на соответствующую ширину также на площадках, отведенных для постройки зданий, заложения резервов и карьеров, складов, временных дорог и т. п.

Земляное полотно следует проектировать с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, условий производства работ по возведению полотна, природных условий района строительства и особенностей инженерно-геологических условий участка строительства, опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды при наименьших затратах на стадиях строительства и эксплуатации, а также при максимальном сохранении ценных земель и наименьшем ущербе окружающей природной среде.

6.2. Земляное полотно включает следующие элементы:

верхнюю часть земляного полотна (рабочий слой);

тело насыпи (с откосными частями);

основание насыпи (см. справочное приложение 3);

основание выемки;

откосные части выемки;

устройства для поверхностного водоотвода;

устройства для понижения или отвода грунтовых вод (дренаж);

поддерживающие и защитные геотехнические устройства и конструкции, предназначенные для защиты земляного полотна от опасных геологических процессов (эрозии, абразии, селей, лавин, оползней и т. п.).

6.4. При проектировании земляного полотна следует применять типовые или индивидуальные решения, в том числе типовые решения с индивидуальной привязкой. Индивидуальные решения, а также индивидуальную привязку типовых решений следует применять при соответствующих обоснованиях.

Устойчивость и прочность земляного полотна, а также нормальная работа дороги в условиях строительства и эксплуатации во многом зависят от наличия и состояния водоотводных устройств. Поэтому в проекты земляного полотна необходимо включать постоянные и временные на период строительства устройства для отвода поверхностных вод. Устройства для отвода поверхностных вод допускается не предусматривать при проектировании земляного полотна на участках с песками в районах с засушливым климатом. 12.2. Отвод поверхностных вод следует предусматривать: от насыпей и полунасыпей — канавами (нагорными, продольными и поперечными водоотводными, осушительными) или резервами; от откосов выемок и полувыемок — канавами (нагорными и забанкетными); от основной площадки земляного полотна железных дорог и верха земляного полотна автомобильных дорог в выемках и полувыемках — кюветами или лотками. Поверхностную воду необходимо отводить от земляного полотна в пониженные места рельефа, в том числе к водопропускным сооружениям. С нагорной стороны полотна должен быть предусмотрен сплошной продольный водоотвод на протяжении от каждого водораздела, пересекаемого дорогой, до водопропускного сооружения или до мест, от которых возможен поперечный отвод воды в сторону от полотна. 12.3. В состав работ по проектированию водоотводных устройств входят: определение объема воды, притекающей с водосборного бассейна: назначение вида, размеров и местоположения водоотводного устройства, позволяющих использовать землеройные машины для его выполнения, а также очистки в период эксплуатации; назначение продольного уклона и скорости течения воды, исключающих возможность заиливания или размыва русла при принятом типе укрепления откосов и дна; проверка расчетом площади поперечного сечения для пропуска расчетного расхода при заданном уклоне. Водоотводные устройства в пределах участков со сложными инженерно-геологическими условиями следует проектировать индивидуально. 12.4. Минимальные размеры и другие параметры водоотводных устройств следует назначать на основе гидравлических расчетов, но не менее норм, приведенных в табл. 32. Для железных дорог кюветы следует проектировать, как правило, трапецеидального поперечного профиля, а при соответствующем обосновании — полуциркульного; глубину кюветов в обоснованных случаях допускается устанавливать равной 0,4 м . Таблица 32

Для автомобильных дорог наряду с выполнением технических требований по устройству водоотводов необходимо учитывать условия вписывания земляного полотна в ландшафт местности. Наибольший продольный уклон водоотводных устройств для железных и автомобильных дорог следует назначать по расчету в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы и допускаемых скоростей течения воды по размыву. Если наибольший допускаемый продольный уклон водоотводного устройства при заданных расчетных параметрах будет меньше естественного уклона местности или продольного уклона земляного полотна, при расходах воды более 1 м 3 /сек необходимо предусматривать устройство быстротоков и перепадов, проектируемых индивидуально. 12.5. Поперечное сечение водоотводных устройств следует проверять на пропуск расчетного расхода воды с использованием методов гидравлических расчетов малых искусственных сооружений и русл. При этом вероятность превышения расчетных расходов следует принимать по нормам табл. 33. Таблица 33

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Дисциплина 12 – «Муниципальный менеджмент» (СД.Р.ОЗ)

1. Понятие местного самоуправления. Признаки (критерии) местного самоуправления

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции).

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов РФ, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных традиций.

Основы местного самоуправления – совокупность юридических норм, содержащихся в нормативных правовых актах и закрепляющих основополагающие (базисные) правовые, территориальные, финансово-экономические основы деятельности населения по решению вопросов местного значения.

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция, федеральные конституционные законы, ФЗ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты РФ (указы и распоряжения Президента РФ, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные нормативные правовые акты.

Принцип самостоятельности местного самоуправления реализуется посредством широкого набора специальных юридических норм, которые наделяют его собственной компетенцией, состоящей из предметов ведения (вопросов местного значения) и полномочий по их решению. Самостоятельность муниципальных органов допускается лишь в пределах полномочий местного самоуправления (ст. 12 Конституции РФ).

Принцип самостоятельности опирается на права муниципальных образований по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью, формированию и исполнению местных бюджетов, ведению местного хозяйства, сообразуясь при этом с потребностями и ресурсами территории. В пределах полномочий местного самоуправления муниципальные органы как властные учреждения издают правовые акты, обязательные для применения в границах муниципального образования.

Принцип независимости органов местного самоуправления — самый спорный из всех концептуальных установок в области организации и функционирования этого института. Согласно Конституции РФ органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 12). Нарекания в адрес этой конституционной нормы поступают из различных сфер российского общества. Руководители исполнительных органов субъектов Федерации, представляющие главную оппозицию современной модели российского местного самоуправления, причину потери управляемости территориями муниципальных образований объясняют исключением местного самоуправления из государственной системы.

Статья 12 Конституции РФ вызывает критику значительной части специалистов в области конституционного и муниципального права. Некоторые из них характеризуют принятую в настоящее время конструкцию местной власти как суперреволюционную, а потому утопичную. Утверждается, что она резко диссонирует с известными моделями местного самоуправления в других странах.

В настоящее время заметно стремление федерального законодателя приблизить муниципальную власть к государственной (фактическое определение структуры местных органов; установление границ самоуправляющихся территорий; возможность введения внешнего управления в муниципальном образовании, т.д.).

Ответственность местного самоуправления как принцип его деятельности реализуется в различных, предусмотренных законодательством формах: перед населением конкретного муниципального образования; государством; физическими и юридическими лицами.

Ответственность местного самоуправления перед населением муниципального образования наступает в результате утраты его доверия. Однако возбуждение процедуры отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления требует обязательного установления в судебном порядке фактов конкретных правонарушений, допущенных депутатом, должностным лицом.

Ответственность местного самоуправления перед государством установлена за нарушение Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, устава муниципального образования, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение государственных полномочий. Меры ответственности: роспуск представительного органа местного самоуправления; отрешение от должности главы муниципального образования; признание недействующими в судебном порядке актов органов местного самоуправления; др.

Ответственность местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами предусмотрена в порядке, установленном федеральными законами.

?????????????????????????????????????????????????????

Дисциплина 13 – «Реконструкция городских территорий» (СД.Р.05)

Основные проблемы освоения территорий под строительство зданий и сооружений. Вертикальная планировка городских территорий.

Действующими инструктивными документами установлены сле-

дующие виды проектной градостроительной документации по пла-

нировке и благоустройству городов, поселков, сельских населенных

мест и их отдельных частей [7].

1. Генеральный план города, выполняемый в масштабе

1 : 5000... 1 : 10 ООО. Для городов с проектной численностью населения

500 тыс. чел. и более проекту генерального плана предшествует раз-

работка технико-экономического обоснования развития города с

эскизом генерального плана.

2. Проект размещения строительства на очередную пятилетку,

являющийся самостоятельной проектно-планировочной разработ-

кой, обязательной для городов со среднегодовым объемом жилищ-

ного строительства не менее 50 тыс. м

2

общей площади, конкрети-

зирующий положения генерального плана.

3. Проект планировки промышленной зоны (района) города, вы-

полняемый в масштабе 1 :5000 для тех городов, генплан которых

разрабатывался в масштабе 1 : 10 000.

4. Проект детальной планировки отдельной части селитебной

территории или отдельных функциональных зон, разрабатываемый

в масштабе 1 : 2000... 1 : 1000 на основании утвержденного генплана

и проекта размещения строительства на очередную пятилетку.

5. Раздел «Жилищно-гражданское строительство» в составе про-

екта промышленного предприятия, с основным чертежом в масшта-

бе 1:2000, обеспечивающим увязку проекта промышленного пред-

приятия в комплексе с генеральным планом населенного пункта.

6. Проект застройки, разрабатываемый на основе проекта де-

тальной планировки на территорию новых и реконструируемых

12 микрорайонов и кварталов, градостроительных комплексов или оче-

редей строительства микрорайонов (кварталов), а также на участ-

ки групп жилых и общественных зданий. Масштаб основных пла-

нировочных чертежей— 1 : 1000... 1 : 500. Проект застройки разраба-

тывается: в одну стадию (рабочий проект) — на отдельный участок

при размещении нескольких технически несложных зданий, строи-

тельство которых будет осуществлено по типовьш или повторно

применяемым индивидуальным проектам, или одного-такого зда-

ния, размещаемого на участке существующего микрорайона (квар-

тала); в две стадии (проект и рабочая документация) —для дру-

гих объектов строительства, в том числе крупных и сложных.

Каждой стадии планировочного проектирования соответствуют

определенный объем и содержание проектных разработок по верти-

кальной планировке территории, которые в одних случаях являют-

ся обязательной составной частью проектной документации, а в

других служат основой для выработки правильного планировочно-

го решения. Так, при разработке генерального плана выполняют

схему планировочных ограничений и оценки существующего состоя-

ния окружающей среды, на которой среди прочих данных отобра-

жают территории, в различной степени неблагоприятные по усло-

виям рельефа.

Разрабатываемая в процессе формирования генерального плана

схема высотного решения территории позволяет рационально ис-

пользовать рельеф, достичь обоснованной трассировки уличной се-

ти, отвода поверхностных вод и стоков хозяйственно-бытовой кана-

лизации, выделить участки, требующие значительных объемов срез-

ки или подсыпки грунта. Таким образом, проработки по вертикаль-

ной планировке могут служить основой для разработки схемы ин-

женерного оборудования, в частности системы канализации.

Высотное решение территории города, представляющее собой

контуры улично-дорожной сети с нанесением отметок пересечения

осей улиц друг с другом и в местах резкого изменения рельефа, ук-

лонов и расстояний между .точками с отметками, направлений ска-

тов .межмагистральных территорий, трасс главных коллекторов до-

ждевой канализации, мест выпуска поверхностных вод, может быть

изображено на «Схеме инженерной подготовки территории и прогно-

зируемоего состояния городской среды», входящей в состав докумен-

тации генерального плана. Выработанные принципиальные направ-

ления высотной организации поверхности города являются исход-

ными данными для более детальных проработок на последующих

стадиях проектирования. Подобные работы по оценке рельефа л

установлению путей его цреобразования для целей застройки могут

выполняться и при разработке проектов размещения строительства

на очередную пятилетку, и при планировке промышленной зоны

(района) города.

Проекты детальной планировки отдельных частей города, как

правило, в процессе реализации генерального нлана выполняют не-

одновременно (возможно — различными организациями), поэтому

соблюдение общих принципов высотной организации всей городс-

кой территории, выраженных в схеме ее высотного решения, обес-•печивает увязку отметок проектируемой территории с уже застро-

енной или осваиваемой в будущем.

В процессе разработки проекта детальной планировки в масш-

табе, соответствующем плановому решению, разрабатывают схему

инженерной подготовки и вертикальной планировки, отличающуюся

от проработок в генплане большей детализацией. Здесь на плане

красных линий с вынесенной застройкой показывают более деталь-

но отметки (существующие и проектные) по осям улиц, проездов»

главных пешеходных путей,, на красных линиях (по углам кварта-

ла и в местах резкого изменения уклонов), уклоны и расстояния

между переломными точками осей улиц и дорожно-транспортных

сооружений, участки срезки и подсыпки грунта.

При коренном изменении рельефа проектируемая поверхность

может решаться более детально путем нанесения проектных гори-

зонталей и разработки картограммы земляных ра'бот, позволяю'

щей оценить их объем.

Рабочие чертежи вертикальной планировки территории в соста-

ве проектов застройки представляют собой схему организации рель-

ефа и план земляных масс (М 1 : 1000 ...М 1 : 500). На схеме орга-

низации рельефа подробно показывают проектируемый рельеф со

степенью детализации, -достаточной для его осуществления в нату-

ре. В пределах участка планировочных работ поверхность изобра-

жают в проектных горизонталях, приводят проектные отметки ха-

рактерных точек поверхности и застройки.

Самостоятельным видом проектирования, выполняемым, как и

проект застройки, на основании утвержденного проекта детальной

планировки, являются проекты улиц, площадей, дорожно-транс-

портных сооружений, разрабатываемые в зависимости от сложнос-

ти объекта в две или одну стадию.

§ 4. Классификация работ по вертикальной планировке

Степень детализации-проектных решений 'вертикальной плани-

ровки (даже в рамках одной и той же стадии проектирования) оп-

ределяется особенностями рельефа, застройки и конкретными за-

дачами проектирования. Кроме того, в градостроительном проекти-

ровании встречаются и работы, занимающие промежуточное поло-

жение между вышеперечисленными стадиями. Существенные осо-

бенности в части вертикальной планировки имеются при проектиро-

вании в условиях реконструкции, где проектировщик не только обя-

зан добиваться гармоничного сочетания проектного решения с су-

ществующим окружением, но бывает часто «скован» отметками су-

ществующих зданий, подземных и надземных инженерных коммуни-

каций, рельсовых путей и др.

Особенно различаются состав и содержание работ по верти-

кальной планировке объектов, соответствующих стадиям проекта

застройки, что объясняется прежде всего разнообразием по масш-

табности и характеру самих объектов (например, вертикальная

планировка площадки у памятника, участка отдельного здания, тер-

ритории микрорайона). При разработке разделов вертикальной

•планировки (или просто при учете требований организации релье-

фа при планировочных работах) используют типичные приемы ре-

шений элементарных задач (табл. 2).

2. Градостроительная организация территорий застройки. Изыскания и обследование реконструируемых территорий.

Дисциплина 14 – «Оценка земли и недвижимости в городе» (СД.Р.02)

Цели оценки объектов недвижимости.

В совр-х усл-х субъекты разл-х форм собс-сти РФ, физ. и юр. лица имеют право на проведение оценки принадл-х им О.Н. Проведение оценки яв-ся обязат-м в случае вовлечения в сделку ОН, принадл-х полностью или частично РФ, субъектам РФ либо МО.

Основная цель оценки недв-ти – опр-ть рыночную ст-ть объекта.

Рыночная ст-ть – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки м.б. отчужден на открытом рынке в усл-х конк-ции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-й, а на величине цены сделки не отраж-ся какие-либо чрезв-е обст-ва:

1. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а др. не обязана принимать исполнение.

2. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах.

3. объект оценки представлен на открытом рынке.

4. цена сделки предст-ет собой разумное вознагр-е за объект оценки и принуждение в совершении сделки в отношениях сторон сделки с чьей либо стороны не было.

5. платеж за объект выражен в денежной форме.

Необходимость опред-я рыночной ст-ти возникает при:

- приватизации;

- передаче в доверительное управление либо передаче в аренду;

- использовании объектов недв-ти в качестве предмета залога;

- продаже или ином отчуждении объектов недв-ти;

- переуступке долговых обязательств;

- передаче объектов недв-ти в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юр. лиц;

- возникновении спора о стоимости объекта недв-ти оценки при национализации имущества, ипотечном кредитовании физ. и юр. лиц, составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов, при выкупе или ином изъятии имущества у собств-в для гос-х или муниц-х нужд, а также в целях контроля за правильностью уплаты налогов и исчислении налогооблагаемой базы.

Необходимость оценки рыночной ст-ти недв-го имущества, находящегося в частной собств-сти, возникает при:

- купле-продаже объектов недв-ти;

- акционировании предпр-й и перераспр-и имуществ-х долей;

- внесении объектов недв-ти в качестве вклада в уставный капитал предпр-й и организаций;

- допол-й эмиссии акций или привлечении новых пайщиков;

- ликвидации объектов недв-ти;

- сдаче недв-ти в аренду;

- уточнении налогооблагаемой базы объектов недв-ти – зданий и ЗУ;

- страховании объектов недв-ти;

- кредитовании под залог объектов недв-сти;

- разработке инвестиционных проектов и привлечении инвесторов;

- исполнении прав наследования, судебного приговора, разрешении имущественных споров;

Рыночная ст-ть – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки м. б. отчужден на открытом рынке в усл-х конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инф-ей, а на величине цены сделки не отраж-ся какие-либо чрезвычайные обст-ва. Сущ-т 3 подхода:

Затратный – инвестор не заплатит за нед-ть большей суммы в кот ему обойдется приобр-е анал-го ЗУ и стр-во сходного по потреб-м св-вам здания.

Техн-гии применения затратного подхода:

- опр-ся рын-я ст-ть ЗУ на кот-м нах-ся объект недв-ти.

- расч-ся ст-ть замещ-я или востан-я ст-ть.

- расч-ся все виды износа (физ., функц., внешн.)

- вычит-ся общий износ из затрат на его воспр-во или замещение.

- расч-ся общая ст-ть объекта недв-ти из ЗУ путем суммир-я этих стоимостей.

Методы оценки рыноч. ст-ти ЗУ:

Метод сравнения продаж закл-ся в сопостав-и и сравнении данных по аналогам и внесение поправок в цены продаж. Сравнение осущ-ся по единицам и элементам.

Основными элементами сравнения яв-ся: усл-е финансир-я сделки, усл-е продаж, время продаж, местопол-е, физ-е хар-ки, хар-ки дохода полученного с ЗУ.

Методы внесения поправок: денежный эквивалент и %-ый. При внесении ден. поправок послед-ть не имеет значените, %-е вносятся к предыдущей величине.

Метод долевого распределения стоимости между землей и строениями. На основе анализа цены продажи застроенных либо находящихся в стадии застройки земельных участков рассчитывается типичная доля стоимости земли в общей стоимости недвижимости, сходной с оцениваемым объектом.

Метод выделения стоимости. опр-ет ст-ть земли как разницу м/д рыночной ценой всей недв-ти и расчетной ст-ти расположенных на ней зданий и соор-й. Метод дает хорошие рез-ты при условии, что ст-ть строений м.б. определена достаточно точно.

Метод разбивки на участки. Метод исп-ся для оценки крупных незастр-х участков земли, которые в принципе м.б. разделены на более мелкие с последующим освоением. Ст-ть незастр-го участка земли м.б. определена как сумма дисконтир-го чистого дохода, рассчитанного с учетом прогнозной динамики поступлений от продажи и расходов на застройку.

Техника остатка. Метод предполагает, что совокупный доход от недв-ти генерируют и ЗУ, и строения. Метод применим для объектов с легко определяемой ст-тью зданий и соор-й, что позволяет рассчитать приносимую ими сумму дохода. Разница между общим чистым операционным доходом и доходом, который приходится на здания и соор-я, — это доход от земли, который можно капитализировать в ее ст-ть.

Капитализация земельной арендной платы. При наличии достоверной инф-ии о рыночных ставках земельной арендной платы и ставках дохода ст-ть ЗУ рассч-ся по стандартной формуле капит-ции.

Доходный подход. –покупатель приобретает имущество в ожидании получения будущих доходов или выгод. Основывается на принципе ожидания.

Он опр-ся 2 методами: прямой капитализации (примен-ся к объектам приносящий доход со стабил-ми суммами), дисконтирования денежных потоков (не имеющий стабильный доход).

М-д прямой капитал-и закл-ся в расчете текущей ст-ти будущих доходов, получ-х от исп-я данного объекта с примен-м коэф-та капитал-и. С=4Д/К (с-ст-ть объекта, Д-чистый доход, К –коэф-т капит-и). Чистый доход – устойчивая величина годового чистого дохода. Валовая выручка – сумма дохода от основного вида деят-ти, а также доп-х услуг. Причем для оценки расч-ся валовая и доп-я выручка за 1-й после даты оценки год. Для расчета чистого дохода сост-ся отчет о доходах и расходах. Для этого исп-ся бухг-я книга. Коэф-т капит-и – праметр преобр-й чистый доход в текущую ст-ть объекта. М-ды капит-и:

- прямой капит-и (сравнение оцен-го с аналогом)

- связ-х инвестиций заемного и съемного капитала (для покупки прим-т заемный или собст-й капитал)

- кумулятивный (одна из 2-х состав-х разб-ся на отд-е компоненты, в рез-те суммир-я получ-ся % ставка капит-и).

Сравнительный подход.- покупатель не заплатит за объект большей суммы, за кот он может приобрести на открытом рынке объект анал-й полезности. Применяется метод прямого анализа продаж. Заключ-ся в анализе фактич-х сделок купли-продажи объектов недв-ти и сравнении этих объектов с оценив-ми. После анализа продаж оценщик делает поправки к цене на различие, кот имеются м/д оценив-ми и сопост-ми аналогами. В рез-те опр-ся сопост-я цена каждолго аналога, как если бы при продажи он имел те же осн-е хар-ки, что и оцен-й объект. Откорект-е цены позвол-т сделать вывод о рын-й ст-ти объекта. Технология метода: выявляет недавние продажи аналогов, проверяют дост-ть инф-и о сделках, вносят поправки к цене сопост-х объектов.

Единицы сравнения – ед. измерения сопост-го и оцен-го объекта.

Виды стоимости объектов недвижимости и их характеристика.

В оценочной деятельности следует различать термины ст-ть и цена, затраты и себестоимость. Цена - денежная сумма, требуемую, предлагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Продажная цена является фактом вне зависимости от того, была ли она открыто объявлена или держится в тайне.

Затраты - денежная сумма, требуемая для создания или производства товара или услуги. Цена, уплаченная покупателем за товар или услугу, становится для него затратами на их приобретение.

Себест-сть связана с этапом создания строи. продукции, к кот-му она имеет отношение. Так, факт-кая себест-сть строит-ва обычно включает прямые затраты (оплата строительных рабочих, машин и материалов), а также косвенные затраты подрядчика.

Термин ст-ть отражает взаимодействие понятий цены, затрат и себестоимости. В рыночных условиях ст-ть обычно подразумевает будущие выгоды, которые будут получены от недв-ти в будущем. Поскольку размер будущих выгод от недвижимости со временем меняется — оценка стоимости представляет ее величину на конкретную дату. Стоимость на конкретную дату представляет ценность недвижимости для сторон конкретной сделки, поэтому во избежание разночтений оценщики используют такие уточненные термины, как «рыночная стоимость», «потребительная стоимость», «инвестиционная стоимость», «оцененная стоимость».

Рыночная ст-ть —наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки м.б. отчужден на открытом рынке в усл-х конк-ции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-й, а на величине цены сделки не отраж-ся какие-либо чрезв-е обст-ва.

Потребительская ст-ть– денежная сумма, которую можно получить от продажи без учета варианта оптим-го исп-я.,

Инвестиционная ст-ть конкретизирует определение с учетом вида инвестиции и предпочтений инвестора и, следовательно, это не всегда рыночная стоимость. Инвестиционная стоимость опирается на субъективную оценку конкретного инвестора определенного варианта инвестиционного проекта.

Ст-ть действующего предприятия применительно к оценке недв-ти — это ст-ть составной части бизнеса, эксплуатирующего недв-ть. Этот вид ст-ти связан с предприятием, но отличается от ст-ти недв-ти, поскольку ст-ть действующего предприятия объединяет нематериальные активы, комплекс земли и зданий, рабочую силу, оборудование и менеджмент.

Ст-ть общественно значимой нед-ти — комплексное понятие, которое применяется для наиболее оптимального исп-я недв-ти нехоз-го назначения, например, в природоохр-х целях.

Страховая ст-ть рассчит-ся на базе ст-ти замещения и/или воспроизводства утраченных компонентов недв-ти в результате наступления страхового случая.

.Оцененная ст-ть исп-ся для опред-я налогооблагаемой базы в части недв-ти. Оцененная ст-ть может не совпадать по величине с рыночной ст-стью, но последняя, как правило, выступает в качестве базы расчетов.

Ст-ть объекта оценки с ограниченным рынком — ст-ть объекта оценки, продажа которого на открытом рынке невозможна или требует допол-х затрат, по сравнению с затратами, необходимыми для продажи свободно обращающихся на рынке товаров.

Ст-ть замещения — сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки. Ст-ть воспроизводств — сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки.

Ст-ть объекта оценки при существующем использовании — ст-ть объекта оценки, опр-мая исходя из существующих условий и цели его исп-я.

Инвестиционная ст-ть — ст-ть объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях.

Ст-ть для целей налогообложения — ст-ть объекта оценки, определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соот-вии с положениями нормативных правовых актов (в том числе инвентаризационная ст-ть).

Ликвидационная ст-ть — ст-ть объекта оценки в случае, если объект оценки д.б. отчужден в срок, меньший обычного срока экспозиции аналогичных объектов.

Утилизационная ст-ть— ст-сть объекта оценки, равная рыночной ст-ти материалов, которые он в себя включает, с учетом затрат на утилизацию объекта оценки.

Специальная ст-ть — ст-ть, для определения которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговариваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной ст-ти, указанной в настоящих Стандартах оценки.

Дисциплина 14 – «Оценка земли и недвижимости в городе» (СД.Р.02)

Процесс оценки объектов недвижимости и факторы, его определяющие.

Недвижимость (недвижимое имущество) — это земельные участки и всё, что размещено на них и тесно связано с ними, то есть объекты, перемещение которых невозможно без нанесения им непропорционального ущерба.

Оценка стоимости недвижимости — сложный трудоёмкий творческий процесс, состоящий из нескольких стадий: 1. Постановка задачи (определение проблемы). 2. Предварительный осмотр объекта и заключение Договора на оценку объекта. 3. Сбор и анализ данных. 4. Выбор методологии оценки. 5. Оценка права пользования или владения земельным участком. 6. Оценка улучшений (зданий, сооружений и т. д.) с применением нескольких подходов. 7. Согласование результатов оценки, полученных с помощью различных подходов. 8. Составление Отчёта и Экспертного заключения об оценке и передача их заказчику.

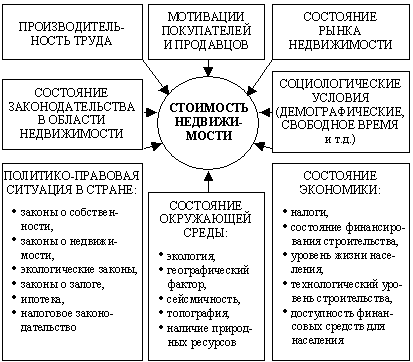

Стоимость недвижимости подвержена влиянию большого количества разнообразных факторов (рис. 2). Поэтому, когда речь идет о стоимости недвижимости, всегда фиксируется дата оценки. Причем по времени стоимость может изменяться не равномерно, а скачкообразно при неблагоприятном сочетании взаимовлияющих факторов. Поэтому необходимо уметь прогнозировать возможное скачкообразное изменение стоимости недвижимости при ее оценке [А.В. Черняк, 1996].

Рис. 2. Влияние различных факторов на стоимость недвижимости

Определение стоимости объекта недвижимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. Мировая практика выделила следующие факторы, наиболее существенно влияющие на оценку стоимости недвижимости:

физические: природные – земля, климат, ресурсы, топография, почва; и созданные человеком – здания, сооружения, дороги, коммунальные объекты, форма участка и др.;

социальные: тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, стиль и уровень жизни, размер семьи, тенденции изменения образовательного уровня, отношение к соседним объектам и их владельцам;

экономические: тенденции изменения уровня дохода, занятость, кредитная политика и доступность кредитных ресурсов, ставки процента, арендной платы, рост или сокращение затрат на строительство, цены;

политические (административные): ограниченное или либеральное зонирование, ограничительные или либеральные строительные нормы и правила, услуги муниципальных служб, налоговая политика, защита окружающей среды.

Цель оценки объекта и подходы, определяющие её методы.

В современных условиях субъекты различных форм собственности Российской Федерации, физические и юридические лица имеют право на проведение оценки принадлежащих им объектов недвижимости. Данное право является безусловным и не зависит от установленной процедуры государственного статистического и бухгалтерского учета и составления отчетности.

Проведение оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов недвижимости, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам РФ либо муниципальным образованиям. Необходимость определения рыночной стоимости данной недвижимости возникает при:

приватизации;

передаче в доверительное управление либо передаче в аренду;

использовании объектов недвижимости в качестве предмета залога;

продаже или ином отчуждении объектов недвижимости;

переуступке долговых обязательств;

передаче объектов недвижимости в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц;

возникновении спора о стоимости объекта недвижимости оценки при национализации имущества, ипотечном кредитовании физических лиц и юридических лиц, составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов, при выкупе или ином изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд, а также в целях контроля за правильностью уплаты налогов и исчислении налогооблагаемой базы.

Указанные выше случаи определения рыночной стоимости недвижимости относятся к объектам оценки, представляющим государственную собственность, представленную различными формами.

Необходимость оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, находящегося в частной собственности, возникает при:

купле-продаже объектов недвижимости;

акционировании предприятий и перераспределении имущественных долей;

внесении объектов недвижимости в качестве вклада в уставный капитал предприятий и организаций;

дополнительной эмиссии акций или привлечении новых пайщиков;

ликвидации объектов недвижимости;

сдаче недвижимости в аренду;

уточнении налогооблагаемой базы объектов недвижимости – зданий и земельных участков;

страховании объектов недвижимости;

кредитовании под залог объектов недвижимости;

разработке инвестиционных проектов и привлечении инвесторов;

исполнении прав наследования, судебного приговора, разрешении имущественных споров и др.

Единичная и кадастровая оценка стоимости земельных участков предполагает комплексное применение трех подходов: доходного, сравнительного и затратного . . На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.

Затратный подход основан на определении рыночной стоимости активов и текущей стоимости обязательств.

данный подход наиболее применим для оценки объектов специального назначения, нового строительства, для определения варианта лучшего использования земли, и в целях страхования.

Методы затратного подхода и содержание:

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:

1. оценка рыночной стоимости земельного участка;

2. оценка восстановительной стоимости (стоимости замещения) оцениваемого здания;

3. расчет выявленных видов износа;

4. расчет итоговой стоимости объекта оценки путем корректировки восстановительной стоимости на износ с последующим увеличением полученной величины на стоимость земельного участка.

Для оценки рыночной стоимости земли применяют следующие методы:

метод сравнения продаж - базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами.

метод распределения - применяется для оценки застроенных земельных участков

метод выделения – применяется для оценки рыночной стоимости застроенных земельных участков (имеется в виду собственно земля).

метод разбивки на участки;

техника остатка для земли – использоваться только при наличии информации о сделках по сдаче в аренду строений и сооружений на застроенных и сопоставимых с оцениваемым земельных участках.

капитализации чистой земельной ренты - условие применения метода – возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка.

Определение восстановительной стоимости (стоимости замещения) оцениваемого здания основано на включение в стоимость нового строительства прямых и косвенных издержек.

Определение значений прямых издержек основано на применении общих правил определения сметной стоимости строительства, изложенных в действующих нормативных и руководящих документах.

Значения косвенных издержек определяются как процент от прямых издержек по рыночным данным.

Для определения величины накопленного износа использую следующие методы:

метод сравнения продаж - основан на определении величины накопленного износа как разницы между стоимостью нового строительства и стоимостью сооружения на дату оценки, при этом наличие достоверных данных о продажах подобных объектов и стоимости свободных участков земли является необходимым условием.

бухгалтерский - основан на использовании бухгалтерских методов, т. е. на определении отношения хронологического возраста объекта к его нормативному сроку службы, определяемый на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов в РФ»

метод разбивки – заключается в подробном рассмотрении и учете всех видов износа, к которым относят устранимый и неустранимый физический износ; устранимый и неустранимый функциональный износ; внешний износ

Основным принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является принцип замещения, согласно которому рациональный покупатель не заплатит за конкретный объект недвижимости сумму

больше, чем обойдется ему приобретение другого сходного объекта недвижимости, обладающего аналогичной полезностью.

Сравнительный подход предполагает наличие информации о недавних сделках. Оценщик рассматривает сопоставимые объекты недвижимости, которые были проданы за последнее время, сравнивает их с оцениваемым объектом. Для применения сравнительного подхода необходимо наличие развитого рынка недвижимости. Если рынок развит недостаточно, то применение данного подхода становится нецелесообразным.

В рамках сравнительного подхода к оценке выделяют два метода:

• метод сравнения продаж;

• метод валовой ренты.

Метод сравнения продаж является основным методом, а метод валовой ренты представляет собой частный случай метода сравнения продаж.

Метод сравнения продаж базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами.

Исходной предпосылкой применения метода сравнения продаж является наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же развитость данного рынка, а также то, что оцениваемый объект недвижимости является специализированным либо обладает исключительными выгодами или обременениями, не отражающими общее состояние рынка, делают применение этого подхода нецелесообразным.

Рассмотрим основные этапы оценки недвижимости методом сравнения продаж.

1-й этап. Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с

оцениваемым, проданные относительно недавно.

2-й этап. Собирается и проверяется информация по объектам-аналогам; анализируется собранная информация и каждый объект-аналог сравнивается с оцениваемым объектом.

3-й этап. На выделенные различия в ценообразующих характеристиках сравниваемых объектов вносятся поправки в цены продаж сопоставимых аналогов.

4-й этап. Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится итоговая величина рыночной стоимости объекта недвижимости на основе сравнительного подхода.

метод валовой ренты.-Этот метод можно рассматривать как частный случай общего метода сравнения продаж. Он основывается на объективной предпосылке наличия прямой взаимосвязи между ценой продаж недвижимости и соответствующим рентным (арендным) доходом от сдачи ее в аренду. Эта

взаимосвязь измеряется валовым рентным мультипликатором (ВРМ) как отношение цены продажи к рентному доходу. Метод валовой ренты применяется к оценке доходной недвижимости, широко реализуемой на рынке.

В качестве экономической единицы сравнения при оценке объекта недвижимости на основе соотношения дохода и цены продажи может использоваться валовой рентный мультипликатор.

Валовый рентный мультипликатор – это отношение продажной цены или к потенциальному валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который утверждает, что стоимость объекта оценки определяется величиной будущих выгод ее владельца. Оценка доходным подходом предполагает,что потенциальные покупатели рассматривают приносящий доход объект оценки с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода.

Доходный подход включает два метода: метод прямой капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. Различаются эти методы способом преобразования потоков дохода.

Метод капитализации доходов основан на прямом преобразовании чистого операционного дохода (ЧОД) в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации.

. С экономической точки зрения, коэффициент капитализации отражает норму доходности инвестора.

Метод капитализации доходов применяется если:

• потоки доходов – стабильные положительные величины;

• потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Базовая формула расчета имеет следующий вид:

С = ЧОД / Rкап (4.1.)

где С – стоимость объекта недвижимости;

Rкап – коэффициент капитализации;

ЧОД – чистый операционный доход.

Основные этапы процедуры оценки методом капитализации:

1) определение ожидаемого годового (или среднегодового) дохода, в качестве дохода, генерируемого объектом недвижимости при его наилучшем наиболее эффективном использовании;

2) расчет ставки капитализации;

3) определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого операционного дохода и коэффициента капитализации, путем деления ЧОД на коэффициент капитализации.

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) более сложен, детален и позволяет оценить объект в случае получения от него нестабильных денежных потоков, моделируя характерные черты их поступ-

ления.

Применяется метод ДДП, когда:

• предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;

• имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от недвижимости;

• потоки доходов и расходов носят сезонный характер;

• оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный коммерческий объект;

• объект недвижимости строится или только что построен и ввод:(или введен в действие).

Метод дисконтированных денежных потоков – наиболее универсальный метод, позволяющий определить настоящую стоимость будущих денежных потоков. Денежные потоки могут произвольно изменяться, неравномерно поступать и отличаться высоким уровнем риска. Это связано со спецификой такого понятия, как недвижимое имущество. Недвижимое имущество приобретается инвестором в основном из-за определенных выгод в будущем. Инвестор рассматривает объект недвижимости в виде набора будущих преимуществ и оценивает его привлекательность с позиций того, как денежное выражение этих будущих преимуществ соотносится с ценой, по которой объект может быть приобретен.

Метод ДДП позволяет оценить стоимость недвижимости на основе текущей стоимости дохода, состоящего из прогнозируемых денежных потоков и остаточной стоимости.

Этапы оценки недвижимости и их краткое описание

Процесс оценки стоимости недвижимости включает систему последовательных действий оценщика – от постановки задания на оценку,до передачи заказчику подготовленного в письменной форме отчета об оценке содержащего объекта недвижимости, выраженной в денежных единицах.

Процесс оценки недвижимости включает следующие этапы:

1-й этап. Постановка задания на оценку.

1.1. Цель оценки.

1 2 . Вид определяемой стоимости.

1.3. Установление оцениваемых имущественных прав.

1.4. Дата проведения оценки.

2-й этап. Составление плана и договора на проведение оценки.

2.1. График работ по оценке.

2.2. Источники информации.

2.3. Выбор методов оценки.

2.4. Затраты на проведение оценки.

2.5. Денежное вознаграждение за проведение оценки.

2.6. Составление договора на оценку.

3-й этап. Сбор и анализ информации.

3.1. Осмотр объекта и прилегающей территории.

3.2. Юридическое описание объекта недвижимости.

3.3. Физические характеристики и местоположение.

3.4. Экономическая информация.

3.5. Проверка достоверности собранной информации.

3.6. Анализ и обработка информации.

4-й этап. Анализ лучшего и наиболее эффективного использования.

4.1. Анализ земельного участка как условно свободного.

4.2. Анализ земельного участка с улучшениями.

5-й этап. Расчет оценочной стоимости объекта недвижимости на

основе трех подходов.

5.1. Оценка стоимости на основе доходного подхода.

5.2. Оценка стоимости на основе сравнительного подхода.

5.3. Оценка стоимости на основе затратного подхода.

6-й этап. Согласование полученных результатов и выведение итоговой величины стоимости объекта недвижимости.

6.1. Проверка полученных данных о величине стоимости.

6.2. Допущения и ограничивающие условия, обусловленные пол-

нотой и достоверностью использованной информации.

6.3. Выведение итоговой величины стоимости.

7-й этап. Составление отчета об оценке.

Дисциплина 15 – «Землеустройство» (СД.Ф.05)

Методы межевания объектов землеустройства.

При межевании используют следующие методы:

-спутниковые геодезические определения;

наблюдение НавигационыхСпутников процесс приема и обработки измерительной информации от НС |

спутниковые (геодезические) определения определение координат пунктов или приращений координат между пунктами, основанное на обработке измерительной информации, поступающей со спутников ГНСС |

благоприятный временной интервал (спутниковых) определений период времени, когда можно одновременно наблюдать необходимое число (не менее 4-х) спутников с предрасчитанным значением DOP. |

абсолютные определения координат; автономный режим измерений получение координат в общеземной геоцентрической системе или отнесенных к земному эллипсоиду, как правило, по кодовым измерениям псевдодальностей до спутников с точностью не выше первых метров |

относительные (спутниковые) измерения определение разности координат между пунктами в сеансе (как кодовых, так и фазовых) измерений |

дифференциальные поправки (к измеренным значениям псевдодальности) поправки, определенные как разность между измеренными значениями псевдодальности по кодам и/или фазовым измерениям и значениям расстояний между приемником и спутниками, вычисленным по известным значениям координат пункта и бортовым эфемеридам спутника |

дифференциальные измерения (в спутниковых определениях) измерения, основанные на введение дифференциальных поправок, определяемых базовой станцией, в результаты измерений, выполненных на перемещаемых приемниках |

базовая (геодезическая) станция приемник, установленный на пункте с известными координатами и передающий дифференциальные поправки с помощью дополнительного радиоканала на подвижные (перемещаемые) приемники |

дифференциальные измерения в реальном масштабе времени дифференциальные измерения, при которых результаты измерений (координаты, расстояния) на перемещаемых приемниках получаются непосредственно в поле по переданным дифференциальным поправкам с базовой станции |

псевдодальность (в спутниковых определениях) расстояние между спутником и приемником, вычисленное по времени распространения сигнала без поправки за расхождение часов спутника и приемника |

кодовые измерения (в спутниковых определениях) измерение псевдодальности между спутником и приемником путем обработки псевдослучайного кода |

фазовые измерения (в спутниковых определениях) измерение разности фаз сигналов - приходящего (со спутника) и опорного (в приемнике) несущей частоты с неопределенным начальным значением целого числа циклов [волн] |

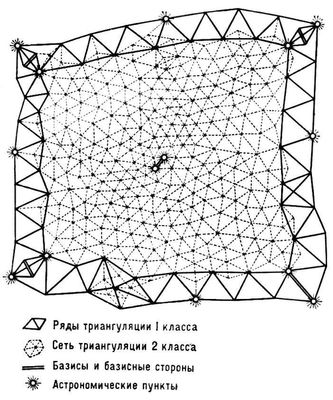

-триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, комбинированные засечки, лучевые системы;

Триангуляция (от лат. triangulum — треугольник), один из методов создания сети опорных геодезических пунктов и сама сеть, созданная этим

|

|

Рис. к ст. Триангуляция. |

|

Полигонометрия (от греч. polýgonos — многоугольный и …метрия) — один из методов определения взаимного положения точек земной поверхности для построения опорной геодезической сети, служащей основой топографических съёмок, планировки и строительства городов, перенесения проектов инженерных сооружений в натуру и т. п. Положения пунктов в принятой системе координат определяют путём измерения на местности длин линий, последовательно соединяющих эти пункты и образующих полигонометрический ход, и горизонтальных углов между ними. Пункты полигонометрии закрепляются на местности закладкой геодезических центров в виде подземных бетонных монолитов или металлических труб с якорями и установкой геодезических сигналов (наземных знаков в виде деревянных или металлических пирамид).

Углы в полигонометрии измеряют теодолитами, причём объектами визирования, как правило, служат специальные марки, устанавливаемые на наблюдаемых пунктах. Длины сторон полигонометрических ходов и сетей измеряют стальными или инварными мерными лентами или проволоками (базисный прибор). Результаты измерений длин и углов в полигонометрии путём введения в них соответствующих поправок приводят в ту систему координат, в которой должны быть определены положения полигонометрических пунктов.

Способ трилатерации

Метод трилатерации, как и триангуляция предусматривает построение на местности геодезических сетей из треугольных фигур в виде цепочек треугольников, геодезических четырёхугольников и центральных систем, в которых измеряются не углы, а длины сторон. Сети трилатерации создаются для решения ряда инженерно-геодезических задач и строятся в виде свободных сетей, состоящих из отдельных типовых фигур и их комбинаций или в виде сплошных сетей треугольников.

Засечкой называется метод определения координат отдельной точки измерением элементов, связывающих ее положение с исходными пунктами. Для определения планового положения точки необходимо измерить два элемента. Для контроля, кроме необходимых, выполняют избыточные измерения. Засечки различают прямые, обратные и комбинированные. В прямой засечке измерения выполняют на исходных пунктах в обратной – на определяемом пункте ; в комбинированной – на исходных и определяемом пунктах В зависимости от вида измерений засечки бывают угловые линейные , линейно-угловые Измеренные углы на отмечены дугами, измеренные расстояния – двумя штрихами.

-фотограмметрические методы.

В обоснованных случаях могут использоваться и методы картометрии.

Для производства измерений применяют:

-спутниковые геодезические приемники;

-электронные тахеометры;

-светодальномеры;

-теодолиты;

-фотограмметрические приборы;

-дигитайзеры, другие приборы и инструменты.

2 Межхозяйственное землеустройство в зонах крупных водохранилищ

При организации водохранилищ:

1затопление

2подтопление

3обрушение берегов

4измен климатич условий

Послед-ть работ при з-ве водохрнилищ:

1 уст границ всех земель (зона строит-ва водохр, гидроузла)

2 вычисл S затопления (НПГ-надо знать) сост карту, делают экспликацию земель

3 все наносится на проектный план. Пока площади не затоплены до конца, то все земли ост в з/п

4 опр уст местоположения пром центра, а/д…

5 опр размеры и потери с/х пр-ва, опр возможность исп-я тер для пр-ва продукции

6 предложение по снятию плодород слоя и его исп-я

7 разработка условий предост-я земель

- охрана природы

- восст связи

- режим исп-я водохранилища

8. разраб мероприятия по реорганизации сущ. з/п-ний

При создании водохранилищ безвозвратно теряют земельную площадь, в том числе ценных сельскохозяйственных угодий, переносят на новые места населенные пункты, предприятия, дороги и другие сооружения, затопляют и подтопляют (подъем грунтовых вод) земли, изменяются климатические условия и др.

В целях снижения отрицательных последствий, связанных с крупным гидротехническим строительством, проводят сложные землеустроительные работы по межотраслевому перераспределению земель, реорганизации территории и производства сельскохозяйственных предприятий.

В этой связи в проекте межхозяйственногоз емлеустройства зоны водохранилища проводят:

Отвод земель под водохранилища в соответствии с границами зоны затопления;

Вычисление площадей угодий и составление экспликации по категориям земель на каждые район, область, все водохранилище и по каждому землепользованию, землевладению;

Установление населенных пунктов, производственных центров, дорог, мостов, линий связи и других объектов, существование которых на прежнем месте в результате затопления, подтопления, берегообрушения, оползней, ухудшения малярийной обстановки и др. становится невозможным;

Выявление мелководий, нанесение их границ, определение площади и перспектив хозяйственного использования;

Ограждение (инженерная защита) земельных участков, населенных пунктов, предприятий земельными валами и другими видами сооружений в целях предохранения от затопления, подтопления и др.;

Определение размеров и способов возмещения потерь сельскохозяйственного производства в результате затопления и другого сокращения площадей продуктивных земель, объемов сельскохозяйственного производства;

Расчет убытков землепользователей, землевладельцев в результате затопления и подтопления земель;

Подготовку предложений по снятию и использованию плодородного слоя почвы с затопленных земель;

Разработку рекомендаций по основным условиям пользования землей: восстановлению нарушенных транспортных связей, мероприятий по охране природных ресурсов и окружающей среды, охране объектов культуры и истории, установлению определенного режима использования водных ресурсов водохранилища и т. п.;

Составление проекта реорганизации землепользовании, землевладений с нанесением новых границ административных районов и отдельных землевладений;

Отвод земель городам, рабочим поселкам, предприятиям для размещения переносимых из зон затопления и подтопления строений и сооружений;

Определение затрат, связанных с реорганизацией производства и территории, переселением и переносом построек и сооружений.

В последующем составляют также проекты внутрихозяйственного землеустройства, планировки новых населенных пунктов и реконструкции существующих.

Проект отвода земель под водохранилища, новое размещение населения и территориальное устройство землепользовании разрабатывают применительно к этапам проектирования гидротехнических сооружений и одновременно с составлением проектного задания на строительство.

Переустройство землепользовании, оказавшихся в зоне водохранилища, проектируют на районных картах масштаба 1:25000 и 1:50 000, на которые наносят горизонталь нормального подпорного уровня водохранилища — так называемый уровень затопления. Его переносят с топографических карт того же масштаба. Эта линия отграничивает территорию, которая будет покрыта водой при создании водохранилища. На карты также наносят приближенно и зону подтопления.

В процессе разработки проекта составляют несколько вариантов для возможных положений створа плотины и двух-трех отметок нормального подпорного уровня водохранилища. Проект землеустройства, составляемый в нескольких вариантах, позволяет наряду с другими показателями выбрать отметку нормального подпорного уровня водохранилища и створ плотины с наибольшим эффектом. После утверждения проектного задания на строительство гидроэлектростанции разрабатывают окончательный проект межхозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий и других землепользователей, затрагиваемых водохранилищем. Если необходимо, проводят дополнительные изыскания и обследования.

Составленный проект межхозяйственного землеустройства согласовывают со всеми заинтересованными сторонами, его отправляют на экспертизу и представляют на окончательное утверждение заказчику. Утвержденный проект переносят в натуру.

3 Образование землепользований (предприятий) промышленности

При образовании землепользований промышленности, транспорта необходимо учитывать, что земли для них служат пространственным операционным базисом, местом для размещения строительных площадок зданий, сооружений, коммуникаций и плодородие почв в этом случае не имеет значения. Поэтому территории для строительства новых и развития существующих промышленных объектов выбирают так, чтобы не занимать плодородные земли, пригодные для сельскохозяйственного производства. Для размещения промышленных предприятий стремятся отводить минимальные участки земли, обеспечивающие их производственные, хозяйственные и жилищно-строительные нужды. С этой целью промышленные предприятия проектируют в составе крупных производственных комплексов с общими объектами инженерных сооружений, коммуникаций, вспомогательных производств, с единой системой бытового и других видов обслуживания. Размеры и конфигурация участка должны отвечать требованиям эффективной эксплуатации предприятия, допускать расположение зданий, сооружений в соответствии с технологией производственных процессов и предусматривать возможность расширения предприятия. Участки для размещения предприятий отводят в близи населенных пунктов, сетей энерго - и водоснабжения, железнодорожных путей и автомобильных дорог с целью снижения капитальных затрат на строительство и ввод в эксплуатацию промышленных объектов. Предоставляя участки для крупных производственных комплексов в новых районах, одновременно с выбором площадки для предприятия проектируют и отводят территорию для создания поселка или города с учетом строительных и планировочных требований. Размеры и расположение санитарно-защитных зон определяют на основе местных нормативов, регламентирующих дальность действия и интенсивность загрязняющего влияния промышленного объекта. С этой целью проводят специальное обследование местности с участием врачебно-санитарного надзора, инспекторов по охране природы, экологов, а при необходимости и специалистов по охране воздушного бассейна от загрязнения. При этом устанавливают особенности температурного режима воздуха, местного стока, направления ветров, гидрологические условия местности и т.д., а также предполагаемые количество и интенсивность выбрасываемых в воздух и реки загрязнений. Для размещения предприятий необходимо намечать площади с уклонами, обеспечивающими отвод поверхностных вод и вместе с тем допустимыми для строительства зданий, устройства дорог и прокладки подземных инженерных сетей с наименьшим объемом работ: глубину заложения подвалов, траншей, погребов и пр. не следует проектировать ниже уровня грунтовых вод, грунты должны быть пригодными для строительства зданий и сооружений без устройства дорогостоящих оснований. Кроме того, крайне важно до представления на утверждение объекта отвода участков согласовать с врачебно-санитарным надзором и инспекцией по охране труда размещение водозабора, обезвреживание и спуск сточных вод, устройство сооружений по охране атмосферы от загрязнения газами, дымовыми выбросами и по устранению производственных шумов, превышающих допустимые нормы для населения. Согласовано с соответствующими организациями, учреждениями, предприятиями подлежат также места примыкания к береговой полосе судоходных рек, железнодорожным путям, линиям электропередачи, месторождениям полезных ископаемых и водоемы для спуска промышленных сточных вод или возможность сброса загрязненного стока в канализационную сеть уже действующих предприятий.

Принципы, требования и последовательность образования несельскохозяйственного землепользования.

Послед-ть образ нес/х з/п

1 . сост и обосн проекта

2. утв проектной докум-ции

3. закрепл на мест-ти границ з/у

4. получ док-тов, удостов право на землю, регистр объекта недв-ти и сервитуты

Принципы и требования з/п нес/х объекта.

Принципы:

обеспечение интересов народного хоз-ва

приоритет с/х з/п

абс экономия земли

полный учет влияния нес/х з/п на тер-рию, окр среду

Требования:

научно-обоснованный землеустроит проект з/п нес/х знач-я (S, размещение, конфигурация, размер возмещ убытков, потери, S снятия плодород слоя, рекультивация)

ограничения исп-я з/у: «-» послед д/окр среды (наруш сущ з/п, наруш трансп и тер-х связей, влияние на окр ср объекта, расп-го на уч-ке)

для уменьш «-» влияния: min S застройки, выд неценные землис/х земли, не нарушать сущ тер-рию с/х предприятия, min воздействие проекта на окр среду

. Содерж и методика сост проекта образ з/п нес/х назнач

1. устан и обосн площади предоставляемого з/у произв-ся на основе: - схемы размещения объекта

- генплана пром предприятия 3 способа отвода земли: на основании норм отвода земель (сборник норм отвода д/стр-ва, пром объектов, линейных соор-й, нес/х объектов) по показ-лям плотности застройки СНиП «Нормы отвода…» по исп-ю аналогов действующих в наст вр.

2. Размещение з/у на тер-рии: Треб-я: - земли запаса - не наруш з/п и з/в - предусм предотвр эрозии, заболач, затопл - не доп ухудш с/х деят-ти

3. опр состава и ценности земель в границах з/п выявл «-» посл-й и устан мер по их предотвращ-ю качество земель опр по м-лам почв-х исслед-ий устан потери с/х и лесного пр-ва, сравнив вар-ты размещения.

4. устан потери с/х и лесного пр-ва потери возмещ по стоимости освоения равновеликой площади новых земель Ст-ти потерь берутся по нормативам РФ Изъятие лесных земель Пост-е «О размере, порядке изымания и учета платы за перевод лесных в нелесные и за изъятие лесного фонда в 2002»

За изъятие городов и центров

5. опр видов и размеров убытков з/п и з/в, включу пущ выгоду опр при провед выкупа и входят в цену выкупа Упущ выгода – ст-ть продукции за годы освоения (цена*ежегодный доход). ежегодный доход зависит от коэф продолж-ти освоения

Принципы образования землепользований несельскохозяйственного назначения и оценки влияния несельскохозяйственных объектов землеустройства:

1. Обеспечение интересов народного хозяйства страны в целом.

2. Приоритет сельскохозяйственного использования земли.

3. Абсолютная экономия земли, минимальное расходование территории для несельскохозяйственных нужд.

4. Полный учет влияние несельскохозяйственного землепользования и размещаемого на нем объекта на территорию и окружающую природную среду.

Во всех случаях при межхозяйственном землеустройстве надо соблюдать интересы народного хозяйства страны в целом, т.е. государственные интересы, в области землепользование. Только на этой основе можно провести в жизнь антимонопольную политику, рационально распорядиться землей в интересах всех отраслей народного хозяйства, отдельных землевладельцев и землепользователей, а также граждан, проживающих на землеустраиваемой территории.

При образовании землепользовании несельскохозяйственного назначения необходимо соблюдать и осуществлять принцип приоритета сельскохозяйственного землепользования. Суть этого принципа состоит в предпочтении сельскохозяйственного использование земель всем другим. Именно поэтому площадь и состояние земель, используемых сельскохозяйственными предприятиями, не должны уменьшаться и ухудшатся.

Преобразовании землепользовании несельскохозяйственного назначения задачи межхозяйственного землеустройства заключается не только в рациональном перераспределении земель между отраслями народного хозяйства и создание нормальных территориальных условии для функционирования размещаемого объекта, но и в недопущении обоснованных потерь продуктивных земель, охране земельных богатств и окружающей среды, а также в соблюдении всех правил, установленных законодательством. Проектное решение должно быть приемлемым для несельскохозяйственного землепользователя, а потери сельскохозяйственного производства минимальными. Для защиты всех земель от нерационального использования принцип абсолютной экономии территории не только обязательны но и один из основных. В целях защиты окружающей природной среды и выполнения природоохранных требований при проектировании необходимых более полный учет влияния несельскохозяйственного объекта землеустройства на последующее использование земли, оценка этого влиянии я и предотвращение негативных последствий образования и функционирования несельскохозяйственного землепользования.

Требования, предъявляемые к несельскохозяйственному землепользованию

Предоставляемый участок размещают с учетом интересов всех отраслей, землевладельцев (землепользователей), расположенных на данной территории, при соблюдении приоритета сельскохозяйственного землепользования. Предоставляемый участок размещают там, где территориальные условия позволяют выполнить специальный задачи землепользования с учетом социальных условий. Площадь, конфигурация и природные условия участка должны соответствовать тем целям, для которых его предоставляют, а также параметрам производства. Затраты, вложенные ранее в улучшение земель ценные угодия, сложившаяся внутрихозяйственная организация территории, целостность землепользования должны быть по возможности сохранены. Охрана природы, предотвращение загрязнения, водоемов, воздушного бассейна и.т.п. должны быть обеспечены. Тщательное и квалифицированное проектирование ─ надежный путь обеспечивающий рациональную организацию использования и охраны земельных ресурсов в целом и правильное использование продуктивных земель, а так же соблюдение всех действующих правовых норм.

Методы образования целевых земельных фондов.

. Методы образ целевых зем фондов

Фонд спец назначения (формир из земель 3 категорий)

Инвентаризация: цель – выявление земель, исп-х не по целевому назначению, неэф-но исп-х, выбывших из оборота

Земли, исп не по целевому назнач-ю: земли з/в из/п, арендаторов, собств-ков, кот изм вид хоз деят-ти

Земли, неэф-но исп-е: урожайность сравнивают за 5 лет и сравнивают по району, берется кад оценка и сравнив м/ду тем, что есть и д.быть. Неправ ведение хоз д-ти, несоблюд землеустр проектов, кот привели к деградации и загрязнению появы

Земли, выбыв из оборота: затопленные, засоленные, эродированные, кот неэф-но восст-ть.

Фонд перераспределения .

1. В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства,

создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных

хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения,

выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения создается фонд

перераспределения земель.

2. Фонд перераспределения земель формируется за счет земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд:

1) при добровольном отказе от земельного участка;

2) если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из

наследников не принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства,

либо наследник отказался от наследства в пользу государства или отказался

от наследства без указания, в пользу кого он отказывается от наследства;

3) при принудительном изъятии земельного участка в случаях, предусмотренных

настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Использование земель фонда перераспределения земель осуществляется

в соответствии со статьей 78 настоящего Кодекса в порядке, установленном законами

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Сведения о наличии земель в фонде перераспределения земель являются

общедоступными.

Опр-ся общей S хоз-ва, затем опр кол-во людей, претендуемых на эту S, живущие в этом хоз-ве. Ср районная норма д.б.все время диф-ма по каждому хоз-ву. Если качество ниже срр-ной нормы, то норму пересматривают. После бесплатной передачи земель в собст-ть гражданам, включ в фонд перерасп-я и отмеч на планово-карт материале.

Фонд переселения. За счет з/у нового освоения, земель с/х предприятия и земель запаса. Основа формир-я: наличие ген схемы обеспечения беженцев и переселенцев.

Фонд предост з/у в целях с/х

Фонд земель д/продажи на торгах

Спец треб-я при образ зем фондов:

Чтобы они находились компактно, соблюд естеств эл-ты, изым земель с мин ущербом по организ тер-рии (связи, ТС), возможность организ предприятия, исп-я сущест-ю инфраструктуру

6 Перенесение проекта в натуру.