- •10. Сущность тахеометрической съемки, способы производства горизонтальной съемки.

- •11. Составление карты (плана) земельного участка.

- •Составление карты (плана) земельного участка

- •12. Способы вычисления площадей земельных участков.

- •Аналитический способ

- •Определение площадей палетками (механический способ)

- •1.4. Определение площадей планиметрами (механический способ)

- •13. Формирование землеустроительного дела.

- •14. Подготовка геодезических данных для выноса в натуру границ земельных участков.

- •2. Построение на местности проектного расстояния или линии заданной длины

- •2. Сроки, применяемые при осуществлении кадастрового учета.

- •3. Принципы ведения государственного кадастра недвижисти.

- •5. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости.

- •6. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости.

- •7. Основания осуществления кадастрового учета.

- •Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости и учета частей объектов недвижимости.

- •Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об уникальных характеристиках земельного участка и кадастровый учет в связи с изменением таких характеристик.

- •Сведения, носящие временный характер. Особенности применения таких сведений.

- •Кадастровый инженер.

- •Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости.

- •Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

- •Межевой план, как результат кадастровой деятельности.

- •Информация об изменениях:

- •II. Общие требования к подготовке межевого плана

- •Градостроительное зонирование и порядок внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории.

- •Формы организации кадастровой деятельности и основания для выполнения кадастровых работ.

- •1Состав и структура городского хозяйства.

- •Структура городского хозяйства Основные подсистемы:

- •1.Градообразующая:

- •2Принципы управления городским хозяйством.

- •3 Создание коммерческих структур, обеспечивающих эксплуатацию элементов городской среды.

- •4 Расчет пополнения городского бюджета за счет платежей за использование объектов городского хозяйства и городских территорий.

- •5 Основы определения экономической эффективности капитальных вложений в градостроительстве.

- •Экономическая оценка интенсивности использования территории.

- •8. Обоснование организации системы культурно-бытового обслуживания в городе.

- •Виды операций с недвижимостью, правовые основы операций с недвижимостью.

- •4. Общая характеристика рынка недвижимости, его особенности и структура.

- •5. Анализ рынков недвижимости.

- •6. Основные положения, цели и принципы управления недвижимым имуществом.

- •7. Стоимостной эквивалент объектов недвижимости как предмет анализа: виды стоимости объектов недвижимости, основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

- •2. Технологии ввода пространственных (топографических)данных в гис; источники данных для гис

- •3. Модели представления пространственных данных в гис.

- •4. Моделтрование рельефа поверхности и способы отображения рельефа в гис; задачи, решаемые с помощью цмр.

- •5. Система управления бд в гис-приложениях. Манипуляционный аспект работы с данными.

- •6. Решение прикладных (кадастровых) задач в гис-приложениях.

- •7. Решение информационных (геоинф-х) задач над совокупностью данных, хранящихся в гис; функции пространственного анализа данных

- •9. Использование растрового (ячеистого) представления данных в гис-кадастре

- •8. Понятие гис. Гис-технологии в зем кадастре.

- •10. Технология атрибутивных бд в гис-кадастре.(схема)

- •11. Интеграция в гис-технологиях расчетных задач, использующих метрику и табличные данные прстранственных объектов.

- •12.Сетевые решения в гис-технологиях.

- •13. Устройства вывода и создание твердых копий картограф-х док-в в гис-приложениях.

- •1. Генеральный план (проект планировки, пп) городского и сельского поселения. Цели и задачи его разработки, состав графических и текстовых материалов

- •Классификация зданий и сооружений по прочности и капитальности. Типизация, унификация, модульная система в строительстве

- •Организация и технология монтажных работ. Кладочные работы. Производство бетонных и железобетонных работ.

- •Классификация систем мониторинга, мониторинг базовый, глобальный, региональный и импактный. Нормативы санитарных и защитных зон.

- •1.11 (8.8). Плотность сети магистральных улиц , и дорог на расчетный срок должна приниматься в пределах 2200-2 400 м/ км2 территории городской застройки.

- •2. В климатических подрайонах ia , I б и I г допускается принимать на расчетный срок меньшее количество легковых автомобилей, но не менее 100 на 10 00 человек.

- •3. Приведенный уровень автомобилизации должен включать к расчетному сроку на 1000 человек 4 такси и 5 ведомственных автомобилей.

- •1. Понятие местного самоуправления. Признаки (критерии) местного самоуправления

- •§ 4. Классификация работ по вертикальной планировке

- •Процесс оценки объектов недвижимости и факторы, его определяющие.

- •Цель оценки объекта и подходы, определяющие её методы.

- •Этапы оценки недвижимости и их краткое описание

- •2 Межхозяйственное землеустройство в зонах крупных водохранилищ

- •3 Образование землепользований (предприятий) промышленности

- •Принципы, требования и последовательность образования несельскохозяйственного землепользования.

- •Методы образования целевых земельных фондов.

- •Фонд предост з/у в целях с/х

- •Фонд земель д/продажи на торгах

- •6 Перенесение проекта в натуру.

- •Подготовит работы:

- •8 Процесс межхозяйственного землеустройства.

- •9 Основы технологии проектирования.

5 Основы определения экономической эффективности капитальных вложений в градостроительстве.

Экономическое обоснование градостроительных проектов направлено на выработку оптимальных решений в системе «затраты — результаты». Основой этой системы является определение экономической эффективности капитальных вложений, которая характеризуется соотношением результатов производства и затрат на него.

Экономическая эффективность тесно связана с социальной, которая в наиболее общем виде выражает эффективность затрат на достижение определенного социального результата.

При планировании и проектировании различают два вида экономической эффективности — общую (абсолютную) и сравнительную.

Показателем общей (абсолютной) экономической эффективности по хозяйству страны в целом, по отдельным республикам и отраслям является отношение прироста годового объема произведенного национального дохода (чистой продукции) в сопоставимы ценах (∆Д) к вызвавшим этот прирост произведенным капитальным вложениям (К).

Ээф = ∆ Д / К (1)

где Ээф — коэффициент абсолютной экономической эффективности капитальных вложений по приросту национального дохода.

Величина Ээф должна сопоставляться с нормативом общей (абсолютной) эффективности Еа и если Ээф > Еа , то рассматриваемые капитальные вложения считаются эффективными.

По отраслям промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, по комплексным программам капитального строительства, абсолютной экономической эффективности (Эчп) определяется соотношением прироста годового объема чистой продукции (∆ЧП) и капитальных вложений, вызвавших этот прирост. (К):

Эчп= ∆ЧП/К. (2)

По отдельным отраслям и предприятиям, где применяется показатель снижения себестоимости (Эс), показателем абсолютной экономической эффективности капитальных вложений служит отношение экономии от снижения себестоимости продукции к вызвавшим эту экономию капитальным вложениям:

ЭС=(С1—С2)/К, (3)

где С1 и С2— себестоимость продукции до и после осуществления капитальных вложений.

Величина (K1—К2) называется дополнительными капитальными. Эффект окупаемости затрат будет проявляться в снижении себестоимости продукции или эксплуатационных расходов (С2—С1). Соизмеряя затраты (K1—K2) с эффектом (С2—С1) следует определить, насколько эти затраты оправданы:

(K1—K2) / (С2—С1) (5)

Выражение (5) имеет размерность (лет), т. к. числитель измеряется в руб.. знаменатель — в руб./год и показывает, за сколько лет дополнительные затраты компенсируются годовой экономией эксплуатационных расходов. Эта величина (5) называется сроком окупаемости дополнительных капитальных вложений.

Очевидно, чем быстрее возвращаются затраченные средства, тем эффективнее производство, т. е. чем короче срок окупаемости, тем быстрее происходит экономическое развитие.

:

Экономическая оценка интенсивности использования территории.

Важнейшим условием экономичности проектных решений является повышение интенсивности использования территории города.

Экономичность использования территории характеризуют следующие технико-экономические показатели: плотность населения, плотность жилого фонда (в промышленных районах — плотность застройки), средневзвешенная этажность, показатели расхода территории структурных элементов в расчете на одного жителя (отражается в балансе территории), размеры использования подземного пространства и т. п.

Плотность населения отражает число жителей, приходящееся на 1 га территории. В зависимости от объекта оценки такой территорией может быть селитебная зона (плотность населения города) или жилой район (плотность населения района) и т. д.

Плотность

населения территории

различного планировочного

уровня (![]() )

определяют по формуле:

)

определяют по формуле:

![]()

где N — численность населения территории соответствующего планировочного уровня, чел.;

Т — площадь территории соответствующего планировочного уровня, га.

Предел рекомендуемой плотности населения на территории микрорайона по гигиеническим соображениям не должен превышать 450 чел./га.

Показатели расчетной плотности населения принимают в соответствии с нормами СНиП в зависимости от степени градостроительной ценности территории. Число зон различной степени градостроительной ценности территории и их границы определяются в градостроительных проектах с учетом оценки стоимости земли, плотности инженерных и транспортных магистральных сетей, насыщенности общественными объектами, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Показатель плотности жилого фонда (ПЖФ) отражает количество жилого фонда (т. е. общей площади квартир в жилых домах), приходящегося на 1 га территории:

![]()

Где

![]() —

плотность жилого фонда, м2

общ.пл./га;

—

плотность жилого фонда, м2

общ.пл./га;

О — общая площадь жилых зданий, м2;

Т — площадь территории, га.

Показатель плотности населения ( ) связан с показателем плотности жилого фонда ( ) зависимостью:

= / n

где n — норма жилищной обеспеченности, м2 общ. пл./чел.

В

соответствии с нормами СНиП показатели

плотности населения

приводятся при расчетной жилищной

обеспеченности 18 м2/чел.

При другой жилищной обеспеченности

расчетную нормативную

плотность (![]() )

определяют по формуле;

)

определяют по формуле;

где

![]() —

показатель плотности населения при n

= 18 м2/чел.;

—

показатель плотности населения при n

= 18 м2/чел.;

nР— расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел.

При расчете территории микрорайона учитывают только структурно-планировочные элементы микрорайона (территории жилых групп, учреждений повседневного обслуживания и др.).

При расчете территории жилого района учитывают все площади участков микрорайонного значения, территории объектов районного и общегородского значения, улиц, пешеходных путей, проездов, озелененных территорий, расположенных в жилом районе и др. Для определения реальной величины территории жилых районов пользуются коэффициентом перевода территории (К). Величину коэффициента перевода территории принимают 1,3—1,4. Таким образом, территорию жилых районов целесообразно рассчитывать по следующей формуле:

![]()

где ТЖ..Р.—территория жилого района, га;

N — перспективная численность населения жилого района, чел.;

![]() —

расчетная

нормативная плотность населения на

территории

жилого района, чел./га;

—

расчетная

нормативная плотность населения на

территории

жилого района, чел./га;

К — коэффициент перевода территории (К = 1,3—1,4).

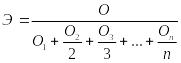

Средняя этажность жилой застройки (Э) определяется по формуле средневзвешенной гармонической:

где О — общая площадь жилых зданий, м2;

О1,О2, О3,... Оn — общая площадь одно-, двух-, трех- и n- этажных жилых зданий, м2;

1, 2, 3,... n — количество этажей в жилых домах.

Расчет показателя средневзвешенной этажности необходим для сравнения достигнутой плотности жилого фонда с нормативными показателями, устанавливаемыми применительно к этажности проектируемых жилых зданий.

Таким образом, в градостроительстве плотность жилого фонда является основным показателем, характеризующим интенсивность использования территории. Она выступает в качестве исходного показателя при расчете потребности в территории под городское строительство на всех стадиях проектирования и оценочным показателем при технико-экономическом анализе проектной и фактической градостроительной ситуаций.

Обычно в градостроительном проектировании стремятся к повышению плотности жилого фонда и снижению расхода территории в расчете на одного жителя, но с учетом санитарно-гигиенических условий проживания — санитарных разрывов, ориентации, противопожарных норм, нормативов озеленения и т. д.

7. Выбор этажности жилой застройки.

Жилая застройка городов формируется из жилых зданий, различающихся по этажности, степени капитальности, качеству внутренней планировки, конструктивным типам зданий, материалам стен и т. д.

Этажность жилой застройки определяется на основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного оборудования. Все эти вопросы решаются при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) генеральных планов городов, проектов размещения первой очереди строительства и уточняются при детальном проектировании.

На выбор этажности жилой застройки влияют многие факторы, наиболее существенные из них следующие: природно-климатические условия, специфика расселения, возможности строительной базы, объем сноса существующей застройки и др. Действие этих факторов в каждом конкретном случае сугубо индивидуально, поэтому наиболее экономичная этажность устанавливается в результате сопоставления возможных вариантов, различающихся соотношением застройки по этажности. Сравнение вариантов производится по приведенным затратам:

П = С1+ С2 + С3 + ЕН (К1 + К2 + К3),

где П — приведенные суммарные затраты по вариантам, руб./год;

С1 — эксплуатационные затраты по жилым зданиям, руб./год;

С2 — эксплуатационные затраты по объектам культурно-бытового обслуживания, руб./год;

С3 — эксплуатационные затраты по инженерному оборудованию и содержанию территорий, руб./год;

K1 — капитальные вложения в строительство жилых зданий, руб.;

К2 — капитальные вложения в строительство объектов культурно-бытового обслуживания, руб.;

К3 — капитальные вложения в инженерную подготовку, инженерное оборудование и благоустройство территорий (включая компенсацию убытков от изъятия сельскохозяйственных земель и сноса существующей застройки, если они обусловлены изменением этажности), руб.;

ЕН — нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Наилучшим из сравниваемых вариантов будет вариант с наименьшими затратами.

Сравнение строительных затрат при застройке зданиями различной этажности показывает, что затраты на строительство жилых зданий с увеличением этажности увеличиваются на 2—10%; затраты на объекты культурно-бытового обслуживания снижаются на 3— 4%, затраты на инженерную подготовку территории уменьшаются на 16—25%.

Увеличение затрат на строительство жилых домов связано с тем, что по сравнению с пятиэтажными домами в домах повышенной этажности увеличиваются расходы на установку лифтов, мусоропроводов, устройство технических этажей, дополнительных переходов и др. Для обеспечения равного социального эффекта при сравнении вариантов предусматривают некоторые виды удобств (лифты, мусоропроводы) во всех зданиях независимо от их этажности.

Снижение затрат по объектам культурно-бытового обслуживания с ростом этажности жилой застройки связано с возможностями кооперирования зданий и сокращения площади земельных участков вследствие совместного использования отдельных функциональных зон несколькими потребителями.

Уменьшение затрат на инженерную подготовку, инженерное оборудование и благоустройство территорий связано с сокращением потребности в территории из-за увеличения плотности жилого фонда в связи с ростом этажности застройки. При условии исключения из территории застройки сельскохозяйственных земель и неудобных территорий, требующих сложной инженерной подготовки, величина снижения затрат особенно значительна.

При сравнении различных вариантов часто оказывается, что благодаря рациональному использованию территории при увеличении этажности застройки экономия средств перекрывает дополнительные расходы на строительство жилых зданий. Однако эта экономия действует до определенных пределов. Переход от застройки преимущественно пятиэтажными домами к 16—17-этажным домам обеспечивает общее сокращение селитебной территории на 18%. Дальнейшее повышение этажности до 22—24 этажей и более уже не дает существенного сокращения территории и роста плотности жилого фонда.