- •10. Сущность тахеометрической съемки, способы производства горизонтальной съемки.

- •11. Составление карты (плана) земельного участка.

- •Составление карты (плана) земельного участка

- •12. Способы вычисления площадей земельных участков.

- •Аналитический способ

- •Определение площадей палетками (механический способ)

- •1.4. Определение площадей планиметрами (механический способ)

- •13. Формирование землеустроительного дела.

- •14. Подготовка геодезических данных для выноса в натуру границ земельных участков.

- •2. Построение на местности проектного расстояния или линии заданной длины

- •2. Сроки, применяемые при осуществлении кадастрового учета.

- •3. Принципы ведения государственного кадастра недвижисти.

- •5. Геодезическая и картографическая основы государственного кадастра недвижимости.

- •6. Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте недвижимости.

- •7. Основания осуществления кадастрового учета.

- •Особенности осуществления кадастрового учета отдельных видов объектов недвижимости и учета частей объектов недвижимости.

- •Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об уникальных характеристиках земельного участка и кадастровый учет в связи с изменением таких характеристик.

- •Сведения, носящие временный характер. Особенности применения таких сведений.

- •Кадастровый инженер.

- •Исправление ошибок в государственном кадастре недвижимости.

- •Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности.

- •Межевой план, как результат кадастровой деятельности.

- •Информация об изменениях:

- •II. Общие требования к подготовке межевого плана

- •Градостроительное зонирование и порядок внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории.

- •Формы организации кадастровой деятельности и основания для выполнения кадастровых работ.

- •1Состав и структура городского хозяйства.

- •Структура городского хозяйства Основные подсистемы:

- •1.Градообразующая:

- •2Принципы управления городским хозяйством.

- •3 Создание коммерческих структур, обеспечивающих эксплуатацию элементов городской среды.

- •4 Расчет пополнения городского бюджета за счет платежей за использование объектов городского хозяйства и городских территорий.

- •5 Основы определения экономической эффективности капитальных вложений в градостроительстве.

- •Экономическая оценка интенсивности использования территории.

- •8. Обоснование организации системы культурно-бытового обслуживания в городе.

- •Виды операций с недвижимостью, правовые основы операций с недвижимостью.

- •4. Общая характеристика рынка недвижимости, его особенности и структура.

- •5. Анализ рынков недвижимости.

- •6. Основные положения, цели и принципы управления недвижимым имуществом.

- •7. Стоимостной эквивалент объектов недвижимости как предмет анализа: виды стоимости объектов недвижимости, основные факторы, влияющие на стоимость недвижимости.

- •2. Технологии ввода пространственных (топографических)данных в гис; источники данных для гис

- •3. Модели представления пространственных данных в гис.

- •4. Моделтрование рельефа поверхности и способы отображения рельефа в гис; задачи, решаемые с помощью цмр.

- •5. Система управления бд в гис-приложениях. Манипуляционный аспект работы с данными.

- •6. Решение прикладных (кадастровых) задач в гис-приложениях.

- •7. Решение информационных (геоинф-х) задач над совокупностью данных, хранящихся в гис; функции пространственного анализа данных

- •9. Использование растрового (ячеистого) представления данных в гис-кадастре

- •8. Понятие гис. Гис-технологии в зем кадастре.

- •10. Технология атрибутивных бд в гис-кадастре.(схема)

- •11. Интеграция в гис-технологиях расчетных задач, использующих метрику и табличные данные прстранственных объектов.

- •12.Сетевые решения в гис-технологиях.

- •13. Устройства вывода и создание твердых копий картограф-х док-в в гис-приложениях.

- •1. Генеральный план (проект планировки, пп) городского и сельского поселения. Цели и задачи его разработки, состав графических и текстовых материалов

- •Классификация зданий и сооружений по прочности и капитальности. Типизация, унификация, модульная система в строительстве

- •Организация и технология монтажных работ. Кладочные работы. Производство бетонных и железобетонных работ.

- •Классификация систем мониторинга, мониторинг базовый, глобальный, региональный и импактный. Нормативы санитарных и защитных зон.

- •1.11 (8.8). Плотность сети магистральных улиц , и дорог на расчетный срок должна приниматься в пределах 2200-2 400 м/ км2 территории городской застройки.

- •2. В климатических подрайонах ia , I б и I г допускается принимать на расчетный срок меньшее количество легковых автомобилей, но не менее 100 на 10 00 человек.

- •3. Приведенный уровень автомобилизации должен включать к расчетному сроку на 1000 человек 4 такси и 5 ведомственных автомобилей.

- •1. Понятие местного самоуправления. Признаки (критерии) местного самоуправления

- •§ 4. Классификация работ по вертикальной планировке

- •Процесс оценки объектов недвижимости и факторы, его определяющие.

- •Цель оценки объекта и подходы, определяющие её методы.

- •Этапы оценки недвижимости и их краткое описание

- •2 Межхозяйственное землеустройство в зонах крупных водохранилищ

- •3 Образование землепользований (предприятий) промышленности

- •Принципы, требования и последовательность образования несельскохозяйственного землепользования.

- •Методы образования целевых земельных фондов.

- •Фонд предост з/у в целях с/х

- •Фонд земель д/продажи на торгах

- •6 Перенесение проекта в натуру.

- •Подготовит работы:

- •8 Процесс межхозяйственного землеустройства.

- •9 Основы технологии проектирования.

Дисциплина 1 – «Геодезические работы при ведении кадастра» (СД.Ф.10)

Назначение и построение на местности опорной межевой сети (ОМС).

Для ведения государственного земельного и других кадастров можно создавать специальную геодезическую сеть, которую называют опорной межевой сетью (ОМС).

Опорная межевая сеть является геодезической сетью специального назначения и предназначена:

для установления единой координатной основы на территориях кадастровых округов с целью ведения кадастра объектов недвижимости, государственного реестра земель кадастрового округа (района); мониторинга земель; создания земельных информационных систем и др.;

землеустройства с целью формирования рациональной системы землевладения и землепользования, межевания земельных участков;

обеспечения государственного земельного кадастра данными о количестве, качестве и месторасположении земель для установления их цены, платы за пользование, экономического стимулирования рационального землепользования;

разработки системы мероприятий по сохранению природных ландшафтов, восстановления и повышения плодородия почв, защиты земель от эрозии и др.;

инвентаризации земель различного назначения;

решения других вопросов государственного земельного кадастра, землеустройства и государственного мониторинга земель.

Предусматривают создание опорных межевых сетей первого ОМС1 и второго ОМС2 классов, точность построения которых характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных пунктов соответственно 5 и 10 см.

Опорную межевую сеть ОМС1, как правило, создают в городах для установления (восстановления) границ городской территории, границ земельных участков, а также определения месторасположения зданий и сооружений как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц; ОМС2 — в черте других поселений для тех же целей; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях для геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель и др.

Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последующих кадастровых, землеустроительных работ, а также мониторинга земель и определяется техническим проектом. При этом плотность пунктов на 1 км2 должна быть не менее: в черте города — 4-х пунктов; в черте других поселений —2-х пунктов; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях — принимают данные технического проекта.

В сельских населенных пунктах, на землях садоводческих товариществ и т. п. плотность пунктов опорной межевой сети должна быть не менее 4-х пунктов на один населенный пункт.

Опорную межевую сеть строят в следующем порядке:

планирование, рекогносцировка и техническое проектирование;

закладка центров пунктов ОМС и устройство знаков;

выполнение геодезических измерений;

полевые вычисления и контроль качества измерений;

математическая обработка результатов измерений;

составление каталога координат пунктов ОМС и написание технического отчета.

Пункты опорной межевой сети на местности закрепляют центрами, обеспечивающими их долговременную сохранность и устойчивость как в плане, так и по высоте. Один из основных конструктивных элементов пункта геодезической сети — его центр, на котором обозначают метку. К последней относят координаты пункта.

Центр пункта должен обеспечивать: долговременную сохранность и неподвижность в плане и по высоте; легко опознаваться на местности.

При проектировании опорных межевых сетей для центров пунктов подбирают их конструкцию, определяют технологию изготовления, глубину закладки, а также форму и его внешнее оформление. При этом для обеспечения неподвижности центров в течение продолжительного времени решающее значение имеет технически обоснованный выбор типа центра и места его закладки. Необходимо учитывать также природные факторы (глубинные, тектонические процессы, происходящие в земной коре, природные деформации и смещения грунта на основе карстов, оползней, просадки и т. п.), приводящие к деформации грунтовой среды и влияющие на стабильность положения центра.

Составной элемент пункта ОМС – марка с нанесенной меткой (просверленное отверстие, пропиленный крест, керн и т. п.), к которой относятся плоские прямоугольные координаты и высоты. На марке над меткой делают надпись «ОМС», а ниже ее наносят номер пункта опорной межевой сети, например надпись на марке пункта ОМС с номером 201 имеет вид: «ОМС/201». Для центра в виде металлической трубы надпись можно помещать на металлической пластине, приваренной к верхней части этого центра. Надписи наносят краской, устойчивой к атмосферным воздействиям, или делают насечку (гравирование).

При развитии опорных геодезических сетей на застроенной территории, например в условиях города, в качестве центров пунктов удобно использовать, так называемые, стенные знаки, закрепляемые на зданиях и сооружениях, а также специальные марки, закладываемые на поверхностях в твердом покрытии (например, на поверхности бетонного основания дороги).

Пункты ОМС следует, по возможности, размещать на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, к местам установки пунктов опорных межевых сетей подъезд или подход должны быть легко доступны, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность их центров. На землях сельскохозяйственного назначения и в сельской местности центры, как правило, закладывают вблизи перекрестков улучшенных грунтовых дорог, опор линий электропередачи и связи, лесных полезащитных полос и т. п.

Пункты ОМС закладывают на местности с письменного согласия: городской, поселковой или сельской администрации, если они будут расположены на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

собственника, владельца, пользователя земельного участка, если они будут находиться на их земельных участках;

соответствующих министерств и ведомств и организаций, если они будут расположены на землях промышленности и иного специального назначения.

Центры пунктов геодезических сетей из-за разных объективных и субъективных причин часто уничтожают. Государственный контроль за наличием и сохранностью пунктов опорных межевых сетей осуществляет соответствующая контрольная земельная служба. Государственные инспекторы по использованию и охране земель при выявлении их умышленных повреждений и уничтожении имеют право обращаться, в органы внутренних дел за установлением личности граждан, виновных в нарушении земельного законодательства, и направлять в соответствующие органы материалы для привлечения их к ответственности.

Каталоги координат пунктов ОМС составляют в местной системе координат в границах кадастрового округа Российской Федерации. Ведение каталогов, как правило, выполняют в электронном виде. При составлении каталога в традиционном виде к нему прилагается схема на топографической карте масштаба 1 : 200 000. В каталоге координат для каждого пункта ОМС указан его номер, название, класс и тип центра, а также плоские прямоугольные координаты, высоты центров. Номер пункта ОМС устанавливают в границах кадастрового округа РФ в порядке возрастания. Название пункту ОМС присваивают по названию ближайшего населенного пункта или географического объекта. Плоские прямоугольные координаты пунктов ОМС записывают с округлением до 0,01 м, высоты пунктов — до 0,1 м.

ОМС привязывается не менее чем к двум пунктам государственной геодезической сети, но в Гатчинском районе слабо развита опорная межевая сеть и по решению начальника районного отдела Комитета по земельным ресурсам и землеустройству разрешено прокладывать замкнутые теодолитные ходы, опирающиеся на два исходных пункта с обязательным измерением расстояний между ними. Расхождение между измеренным расстоянием и данными каталога не должны превышать 5 см.

2. Оценка точности геодезических измерений при построении опорной межевой сети (ОМС).

Предусматривают создание опорных межевых сетей первого ОМС1 и второго ОМС2 классов, точность построения которых характеризуется средними квадратическими погрешностями взаимного положения смежных пунктов соответственно 5 и 10 см.

Опорную межевую сеть ОМС1, как правило, создают в городах для установления (восстановления) границ городской территории, границ земельных участков, а также определения месторасположения зданий и сооружений как объектов недвижимости, находящихся в собственности (пользовании) граждан или юридических лиц; ОМС2 — в черте других поселений для тех же целей; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях для геодезического обеспечения межевания земельных участков, мониторинга и инвентаризации земель и др.

Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последующих кадастровых, землеустроительных работ, а также мониторинга земель и определяется техническим проектом. При этом плотность пунктов на 1 км2 должна быть не менее: в черте города — 4-х пунктов; в черте других поселений —2-х пунктов; на землях сельскохозяйственного назначения и других землях — принимают данные технического проекта.

В сельских населенных пунктах, на землях садоводческих товариществ и т. п. плотность пунктов опорной межевой сети должна быть не менее 4-х пунктов на один населенный пункт.

3. Цели и задачи инвентаризации земель городов и сельских населенных пунктов.

Целью проведения инвентаризации земель населенных пунктов является создание основы для ведения Государственного земельного кадастра в городах, поселках и сельских населенных пунктах, обеспечение регистрации прав собственности, владения, пользования (аренды) с выдачей землевладельцам (землепользователям) соответствующих документов установленного образца, обеспечение создания банка данных на бумажной основе и магнитных носителях, организация постоянного контроля за использованием земель в городе.

Основными задачами проведения инвентаризации земель населенных пунктов являются:

выявление всех землепользователей (землевладельцев) с фиксацией сложившихся границ занимаемых участков;

выявление неиспользуемых и нерационально используемых земель и принятия по ним решения;

установление границ землепользования (землевладения), границ городской черты, вынос и закрепления их на местности.

Перед началом проведения работ по инвентаризации земель населенных пунктов исполнительные органы власти республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов совместно с соответствующими комитетами по земельным ресурсам и землеустройству проводят организационные мероприятия.

Все работы по инвентаризации земель населенных пунктов технологически разбиваются на два этапа:

I этап - подготовительный;

II этап - производственный;

Исходными материалами для проведения инвентаризации земель населенных пунктов служат графические, текстовые и правовые документы на земельные участки, материалы предыдущих инвентаризаций, топографические карты и планы масштабов 1:500 - 1:2000, каталоги координат пунктов городской (поселковой) геодезической сети.

Финансирование работ по инвентаризации земель населенных пунктов производится из средств, поступающих в соответствующие бюджеты от взимания земельного налога и арендной платы за земли. В отдельных случаях для ускорения выдачи свидетельств на земельные участки проведение инвентаризационных работ может выполняться по прямым договорам с землепользователями за счет их средств.

Для проведения работ по инвентаризации земель населенных пунктов районные и городские комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, выполняющие функцию заказчика, заключают договора с подрядчиком, в качестве подрядчика, как правило, привлекаются государственные организации, имеющие лицензии и обладающие опытом проведения съемочных работ в условиях города. В качестве соисполнителей работ (субподрядчиков) могут привлекаться только предприятия и организации, имеющие лицензии на проведение соответствующих работ.

4. Методы и способы определения координат пунктов съемочного обоснования (съемочных сетей).

Геодезической основой при создании съёмочного обоснования или при съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем могут служить следующие геодезические построения:

• Государственные геодезические сети*:

триангуляция и полигонометрия 1, 2, 3 и 4 классов;

нивелирование 1, 2, 3 и 4 классов.

• Геодезические сети сгущения:

триангуляция 1 и 2 разрядов, полигонометрия 1 и 2 разрядов;

техническое нивелирование.

• Съёмочное обоснование:

плановые и планово-высотные съёмочные сети или отдельные пункты (точки).

5. Построение съемочных сетей теодолитными ходами.

Съемочные сети являются геодезической основой при решении инженерно-геодезических задач. Их создают в качестве съемочного обоснования для производства топографических съемок, выноса на местность инженерных сооружений, а также для плановой и высотной привязки отдельных объектов.

Съемочное обоснование разбивается от пунктов плановых и высотных опорных сетей.

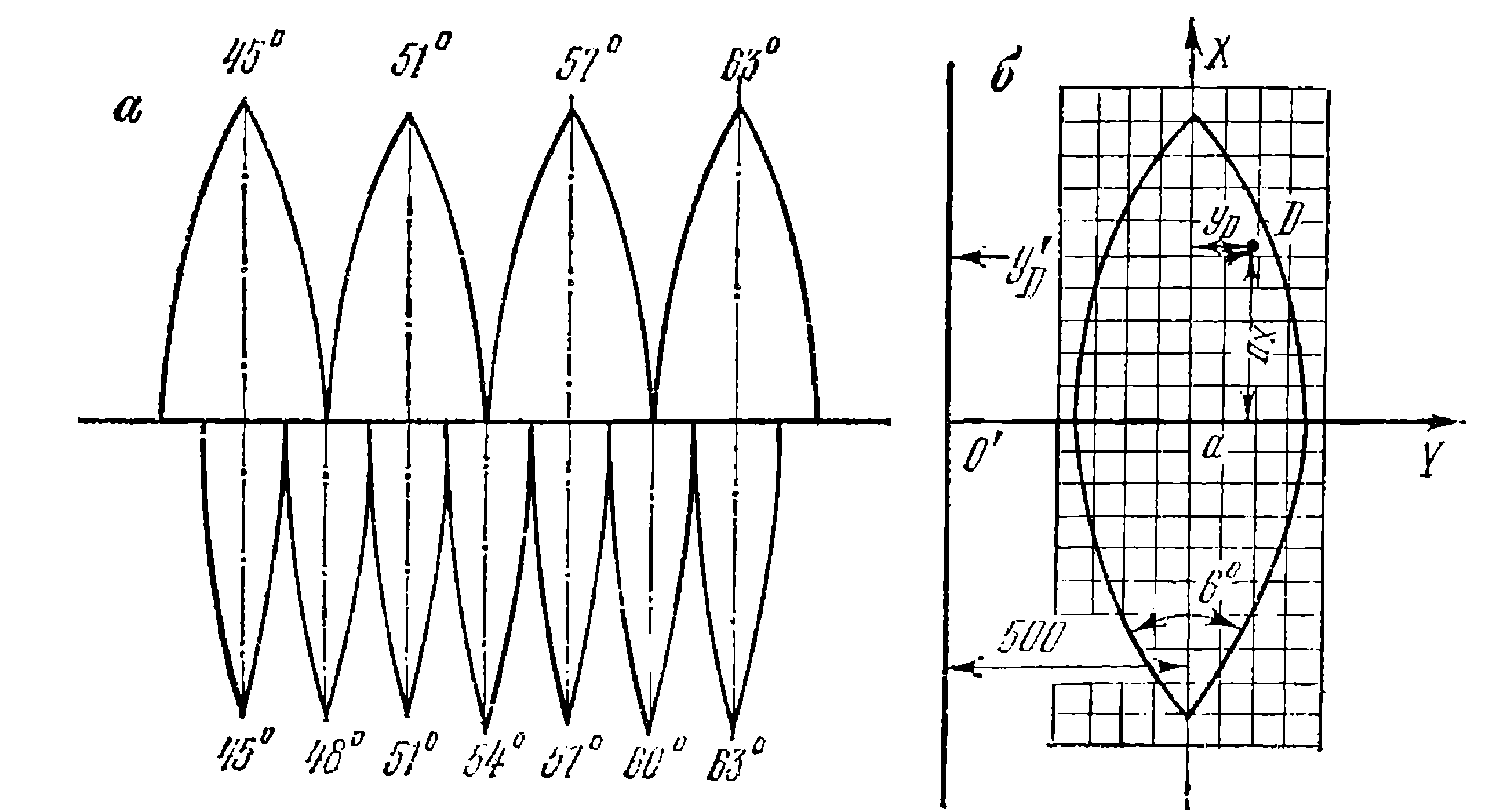

Самый распространенный вид съемочного обоснования – теодолитные ходы (рис. 69), опирающиеся на один или два исходных пункта. Они представляют собой геодезические построения в виде ломаных линий, в которых углы измеряют одним полным приёмом с помощью технического теодолита, а стороны – стальной 20-метровой лентой или дальномерами, обеспечивающими заданную точность. Теодолитные ходы могут быть замкнутыми или разомкнутыми.

Рис. 69. Теодолитные ходы: замкнутый (а); разомкнутый (б).

Длины линий (сторон) теодолитных ходов зависят от масштаба съемки и условий снимаемой местности и должны быть не более 350 м и не менее 20 м. Относительные линейные невязки в ходах должны быть менее 1:2000, при неблагоприятных условиях измерений допускается 1:1000.

Углы поворота на точках хода измеряют теодолитом со средней квадратической ошибкой 0,5' одним приемом. Расхождение значений углов в полуприемах не более двойной точности теодолита.

Точки съемочного обоснования, как правило, закрепляют на местности временными знаками: деревянными кольями, столбами, металлическими штырями, трубами.

Если эти точки предполагается использовать в дальнейшем для других целей, их закрепляют постоянными знаками.

По форме теодолитный ход может быть разомкнутым - опирающимся на два исходных пункта и два исходных направления (рис. 6.5 а); замкнутым - опирающимся на один исходный пункт и одно направление (рис. 6.5 б); висячим - разомкнутым ходом, опирающимся на один исходный пункт и одно направление (рис. 6.5 в). Теодолитные ходы могут образовать систему теодолитных ходов с узловыми точками в местах их соединения (см. рис. 6.2 б).

Проект съемочной сети составляют на топографической карте или плане. Но часто положение ходов выбирают непосредственно на местности в процессе рекогносцировки. При этом учитывают ограничения на длину хода между исходными пунктами, приведенные в табл. 6.2. Длины ходов, опирающихся на узловые точки, уменьшают на 30%.

Таблица 6.2

Масштаб съемки |

|

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 |

6,0 3,0 1,8 0,9 |

4,0 2,0 1,2 0,6 |

2,0 1,0 0,6 0,3 |

6,0 3,6 1,5 - |

3,0 1,5 1,5 - |

Места для точек хода выбирают так, чтобы обеспечить взаимную видимость между ними, благоприятные условия для съемки окружающей местности, удобства установки геодезических приборов и сохранность точек.

Точки ходов закрепляют деревянными кольями, костылями, металлическими трубами и т.п. Часть точек закрепляют знаками долговременной сохранности - столбами, бетонными монолитами.

Уравнивание

углов. Подсчитывают

сумму измеренных углов ![]() .

Теоретически эта сумма должна быть

равна:

.

Теоретически эта сумма должна быть

равна:

для

правых углов - ![]() ;

;

для

левых углов - ![]() ,

,

где n - число измеренных углов. В табл. 6.3 углы - правые.

Отличие фактической суммы углов от теоретической представляет угловую невязку хода:

![]() .

(6.2)

.

(6.2)

Длины сторон в теодолитных ходах не должны быть: на застроенных территориях более 350 м и менее 20 м, на незастроенных — более 350 и менее 40 м. Допускается проложение висячих ходов, длины которых не должны быть более: 350 и 500 м при съемке в масштабе 1:5000; 200 и 300 м - в масштабе 1:2000; 150 и 200 м - в масштабе 1:1000 и 100 и 150 м - в масштабе 1:500. Первое число приведено для застроенных, а второе - для незастроенных территорий. Число сторон должно быть не более трех на застроенной территории и не более четырех — на незастроенной территории.

Угловые невязки в теодолитных ходах не должны превышать ƒβ = ±1´√n, где n — число углов в ходе. Углы измеряются одним полным приемом с перестановкой лимба между полуприемами на 90°. Колебания значений углов, полученных из двух полуприемов, не должны превышать 45´´. Центрирование теодолитов выполняется оптическим центриром или отвесом с точностью 3 мм. При съемке в масштабе 1:10 000 можно увеличить допустимую длину ходов в 2 раза по сравнению с данными таблицы 5 для съемки в масштабе 1:5000.

6. Развитие съемочных сетей методом триангуляции.

Триангуляционные построения, включающие более двух определяемых пунктов, должны опираться не менее чем на две исходные стороны.

В качестве исходных сторон могут служить стороны триангуляции 1 и 2 разрядов и полигонометрии, а также специально измеренные с погрешностью не грубее 1:5000 базисные стороны. Развитие сетей и цепочек треугольников, опирающихся на одну сторону (висячих), не допускается.

Предельная длина цепочки треугольников или расстояние между исходными пунктами, на которые опирается система треугольников, не должны превышать длину теодолитного хода точностью 1:2000 соответственно масштабу съемки (см. табл. 14).

Между исходными сторонами (пунктами) допускается построение не более:

20 треугольников для съемки в масштабе 1:5000

17 -"- 1:2000

15 -"- 1:1000

10 -"- 1:500.

Углы треугольников должны быть не менее 20-, а стороны не короче 150 м.

Измерение углов производится теодолитами не менее 30-секундной точности двумя круговыми приемами с перестановкой лимба между полуприемами на 90-.

Расхождение приведенных к общему нулю одноименных направлений из разных приемов должно быть не более 45".

Невязки в треугольниках не должны превышать 1,5'.

В измеренные на точке углы должны вводиться поправки за центрировку и редукцию, если величины линейных элементов превышают 1:10000 длин линий.

Для пунктов триангуляции 2 разряда предусматривается связь, если это расстояние менее 1,5 км.

Углы в триангуляции 1 и 2 разрядов измеряют круговыми приемами теодолитами Т2, Т5 и другими им равноточными приборами числом приемов и с соблюдением допусков, приведенных в табл. 3.

Таблица 3

-------------------------------------+-------------+--------------

¦ Показатели ¦ Т2 и ему ¦ Т5 и ему ¦

¦ ¦ равноточные ¦ равноточные ¦

¦ +------+------+------+------+

¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦

¦ ¦разряд¦разряд¦разряд¦разряд¦

+------------------------------------+------+------+------+------+

¦Число приемов ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 3 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Расхождение между результатами наб- ¦ 8" ¦ 8" ¦ 0,2' ¦ 0,2' ¦

¦людений на начальное направление в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦начале и конце полуприема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦Колебание значений направлений, при-¦ 8" ¦ 8" ¦ 0,2' ¦ 0,2' ¦

¦веденных к общему нулю, в отдельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦приемах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-------------------------------------+------+------+------+-------

Если приемы не удовлетворяют установленным допускам по колебанию значений направлений, то они подлежат повторению на тех же установках лимба.

При отсутствии грубых ошибок в обработку принимаются основной и повторный приемы.

При измерении углов в триангуляции 1 и 2 разрядов с примычных (исходных) пунктов в программу измерений должно быть включено 1 - 2 направления исходной сети.

Направления триангуляции 1 и 2 разрядов можно объединять в одной группе и измерять по программе 1 разряда.

Если на пункте количество направлений более 7 или по условиям видимости отнаблюдать все направления в одной группе нет возможности, разрешается наблюдения выполнять в двух и более группах с одним общим начальным направлением.

Теодолит, установленный на штативе, центрируется над центром пункта триангуляции с точностью не ниже 2 мм.

На пункте триангуляции 1 или 2 разряда при отсутствии видимости с земли на смежный пункт триангуляции или полигонометрии (последний не ближе 250 м) измеряется направление на ориентирный пункт, установленный не ближе 250 м от центра пункта, числом приемов, указанным в табл. 3 для угловых измерений в триангуляции данного разряда.

Ориентирные пункты закрепляются центрами типа 5 г.р. и 6 г.р.

От центра пункта измеряется расстояние до ориентирного пункта с точностью 1 м.

Высотная привязка центров триангуляции 1 и 2 разрядов производится нивелированием IV класса или техническим нивелированием.

Определение высот центров триангуляции нивелированием IV класса ограничивается в зависимости от надежности центров. Нивелирование IV класса по типам центров 5 г.р. и 6 г.р. может не производиться.

В случае выполнения нивелирования IV класса по центрам типа 5 г.р. и 6 г.р. высоты этих пунктов нивелирования не должны помещаться в каталоги.

В горной местности отметки центров пунктов триангуляции 1 и 2 разрядов можно определять тригонометрическим нивелированием по всем сторонам сети.

Координаты центра пункта триангуляции, установленного на здании, сносят на землю, как правило, с помощью теодолита и светодальномера.

Снесение осуществляют одновременно на четыре наземных рабочих центра, расположенных попарно в противоположных направлениях. Каждый рабочий наземный центр закрепляется двумя стенными знаками.

Расстояние между смежными рабочими центрами должно быть не менее 200 м. Углы и линии измеряют при снесении координат с точностью, предусмотренной для полигонометрии соответствующего разряда.

7. Определение координат пунктов съемочного обоснования методами спутниковой геодезии (ГЛОНАСС) или ОР8.

Спутниковые радионавигационные системы позволяют определять координаты путём приёма сигналов по измеренному доплеровскому сдвигу частоты сигнала, измеряемого с искусственного спутника земли, параметры которого известны. В настоящее время для этих целей используют системы GPS и ГЛОНАСС.

При работе с GРS-системой координаты определяются в геоцентрической системе, начало её совпадает с центром масс земли. В процессе определений получают значение трёх координат Х, Y, Z. Для их определения должны быть известны координаты спутников и расстояние от точки стояния до спутника. Минимальное необходимое количество спутников для определения координат точки-4. Определяемым параметром при расчёте координат точки является время распространения магнитной волны от спутника до точки. Его измеряют фазовым методом, основанном на доплеровском эффекте.

Эффект Доплера - изменение длины волны, наблюдаемое при движении источника волн, относительно их приёмника. При приближении источника к приёмнику длина волны уменьшается, при удалении - возрастает.

В результате получают разности длин волн и фаз, что даёт возможность измерить расстояние между спутником и точкой и затем вычислить координаты точки.

Методы определения координат с испытанием ИС3 (искусственные спутники земли) называется Спутниковым позиционированием.

Работу можно выполнять в любую погоду днем и ночью. Современные аппаратуры позволяют определить координаты объектов на земле с сантиметровой и даже миллиметровой точностью.

В спутниковых технологиях применяют односторонние методы дальномерных измерений: передающие устройство находится на спутнике, а приемное на земле.

Принцип работы состоит в том что приемники GPS сигналов находятся на земле, а сами спутники используются в качестве исходных пунктов. Для определения координат пункта на земле решается пространственная обратная линейная засечка.

По трем измеренным дальностям получают координаты X, Y, Z.

В связи с расхождением шкал времени спутника и приемника необходимо одновременно наблюдать 4 ИСЗ. В системе GPS спутники размещены на шести орбитах по 4 спутника на каждой. Высоты орбит порядка 20000км. Такое количество и расположение спутников обеспечивают видимость в любой точке земли одновременно не имеет 4х спутников. В системе ГЛОНАСС планируется использование 3 орбит.

Спутниковые системы состоят из 3-х секторов:

1. Космический включает спутники.

2. Контроля и управления - этот комплекс наземных средств, обеспечивает непрерывное наблюдение спутников в целях уточнения их орбит, прогноза движения на определенном интервале времени в виде эфемерид, заложенных в память спутника. Составная часть этого сектора - космическая геодезическая сеть равномерно расположенных на земле пунктов.

3. Пользователя.

Состоит из приемника и вычислительного блока. Измерение в геодезических целях выполняется фазовым методом, позволяющим получать не координаты, а их приращения в точках, где установлены приемники. Эти измерения называются относительными. Существуют два способа измерения:

1. Кодовый - когда измеряют время распространения сигнала. Его используют только в приемниках, размещенных на определяемом пункте. Этот способ называется автономным. Если измерения одновременно выполняются двумя приемниками то способ называется дифференциальным. При этом способе один приемник ставят на пункте с известными координатами, другой на определяемом, для повышения точности.

Фазовый - его применяют при определении координат геодезических пунктов. В этом случае измеряют не время распространения сигнала, а сдвиг фаз колебаний несущей частоты излучаемой спутником за этот промежуток времени.

Так как спутник движется, то изменяется длина волны, наблюдаемая при его движении.

Этот метод основан на эффекте Доплера.

Существует несколько геодезических режимов, делящихся на 2 группы:

1. статический (не подвижный)

2. кинематический (движущийся)

В обоих случаях один приемник находится на исходном пункте, а второй на определяемом. В статике оба приемника в момент измерений не подвижны. В кинематике один приемник перемещается непрерывно или с остановкой. Наблюдение на обоих пунктах проводится одноименно с целью приема сигнала на них с одноименных спутников. Приемник автоматически тестируется, отыскивает и захватывает все доступные спутники, производит измерения, открывает файл и заносит в него всю информацию, затем второй приемник переносится на другую определяемую точку.

Кинематический метод имеет несколько способов. В отличие от статики второй приемник после 10 - 15 минут измерений последовательно перемещается по определяемым точкам. Не позднее, чем через 1 час второй приемник должен быть размещен в начальной точке. Этот способ называется "стой - иди".

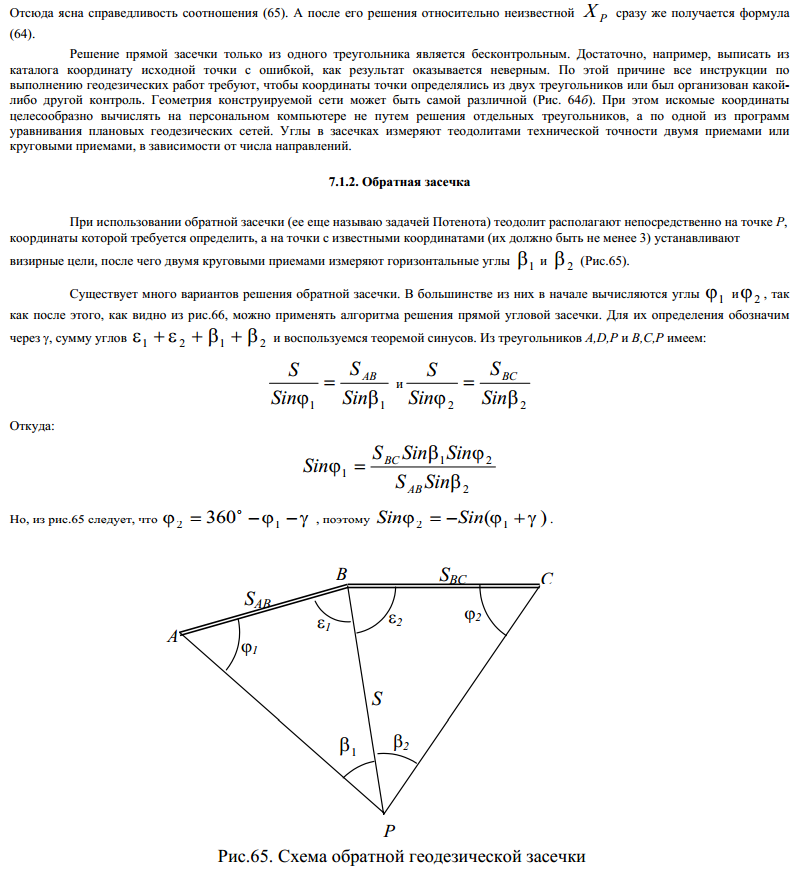

8. Применение прямой и обратной угловых засечек для определения координат пунктов съемочного обоснования.

Геодезические засечки применяют, как правило, для определения координат отдельных точек. В качестве исходных данных используют пункты существующих геодезических сетей, а в качестве измеряемых величин – горизонтальные углы и расстояния.

Плановое положение точки определяется двумя её координатами X, Y, поэтому для реализации любой засечки необходимо измерить, как минимум, две независимые величины ( углы, расстояния ), каким-либо образом связывающие определяемую точку с исходными пунктами.

Наибольшее распространение в практике создания геодезической плановой основы получили прямая и обратная ( боковая )угловые засечки, а также задача Потенота ( определение положения четвёртой точки по трём данным ).

Сущность прямой засечки состоит в определении координат третьего пункта по координатам двух исходных пунктов, двум исходным дирекционным углам (в случае отсутствия видимости между исходными пунктами) и двум измеренным углам при исходных пунктах. Для контроля правильности определения координат измеряют еще угол при третьем исходном пункте. Таким образом, для решения задачи с контролем необходимо видеть определяемый пункт с трех исходных и измерить при них три угла. Углы между смежными направлениями на определяемый пункт должны быть не менее 30 и не более 150 градусов.

Сущность обратной засечки заключается в определении координат четвертого пункта по координатам трех исходных пунктов и двум углам, измеренным при определяемом пункте. Для контроля правильности решения задачи при определяемом пункте измеряют третий угол между направлениями на один из первых трех пунктов и на четвертый пункт исходной сети. Таким образом, для решения задачи с контролем необходимо видеть из определяемого пункта четыре пункта исходной сети и измерить три угла при определяемом пункте.

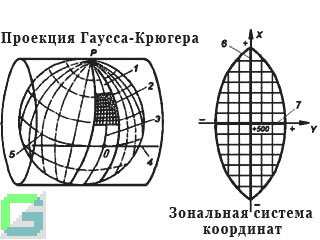

9. Система плоских прямоугольных координат Гаусса, условная система плоских прямоугольных координат.

В нашей стране для перехода от геодезических координат к плоским прямоугольным используют поперечную цилиндрическую равноугольную картографическую проекцию, которая получила название "проекция Гаусса-Крюгера" (по имени немецких ученых, предложивших ее использование и разработавших методику для её применения в геодезии). Систему координат, соответствующую проекции Гаусса-Крюгера называют государственной.

Основные условия для разработки этой проекции: - проекция сохраняет равенство соответствующих горизонтальных углов на поверхности эллипсоида и на плоскости; - бесконечно малый контур на эллипсоиде изображается подобным ему контуром на плоскости; - масштаб изображения в каждой точке проекции зависит только от ее координат и не зависит от направления; - при использовании проекции земной эллипсоид разделяется меридианами на зоны, имеющие свое начало координат - пересечение осевого меридиана с экватором; - масштаб проекции вдоль осевого (среднего) меридиана зоны равен единице, т. е. изображается без искажений.

Осевой меридиан зоны и экватор изображают на плоскости двумя взаимно перпендикулярными линиями.

В основу проекции Гаусса-Крюгера положено разделение земного эллипсоида на ряд одинаковых меридианных долей, подобно тому, как мы нарезаем арбуз. Угол между плоскостями, разделяющими соседние меридианные доли, принимается равным 6 градусам, в результате чего на поверхности эллипсоида вырезаются 60 зон.

В

пределах каждой зоны строится своя

прямоугольная система координат. С этой

целью все точки данной зоны проецируются

на поверхность цилиндра, ось которого

находится в плоскости экватора Земли,

а его поверхность касается поверхности

Земли вдоль среднего меридиана зоны,

называемого осевым. При этом соблюдается

условие сохранения подобия фигур на

земле и в проекции при малых размерах

этих фигур. Спроецированное на поверхность

цилиндра изображение зоны разворачивается

на плоскость, при этом проекция осевого

меридиана и соответствующего участка

прямоугольной системы координат

представляет две взаимно перпендикулярные

прямые, точка пересечения которых и

принимается за начало зональной плоской

прямоугольной системы координат.

Северное

и восточное направления этих осей

считаются положительными в пределах

каждой зоны.

Северное

и восточное направления этих осей

считаются положительными в пределах

каждой зоны.

Для всех точек на территории нашей страны абсциссы имеют положительное значение, поскольку Россия расположена в северном полушарии. Чтобы ординаты точек также были только положительными, в каждой зоне ординату пересечения осей координат принимают равной не нулю, а 500 км (см. рис). Благодаря такому приему, точки, расположенные к западу от осевого меридиана каждой зоны, имеют ординаты меньше 500 км, а к востоку - больше 500 км, но в обоих случаях являются положительными. Такие ординаты называют преобразованными.

Если за начало плоской прямоугольной системы координат принять произвольную точку, то она будет называться относительной или условной.

В тех случаях, когда относительные ошибки, получаемые из-за искажения длин линий в проекции Гаусса-Крюгера, превышают допустимые для данных построений или вычислений, прибегают к разделению эллипсоида на трехградусные зоны.

На картах, составленных в равноугольной картографической проекции Гаусса-Крюгера, искажения длин в различных точках проекции различны, но по разным направлениям, выходящим из одной и той же точки, эти искажения будут одинаковы. Круг малого радиуса, взятый на уровенной поверхности, изобразится в этой проекции тоже кругом. Поэтому считается, что рассматриваемая проекция на плоскость сохраняет подобие фигур на сфере и в проекции при малых размерах этих фигур. Таким образом, изображения контуров земной поверхности в этой проекции близки к натуральным контурам.

Изображение на плоскости каждой из этих шестиградусных долей составляет колонну листов Международной карты мира в масштабе 1:1 000 000. Каждая шестиградусная доля, в свою очередь, является координатной основой для построения крупномасштабных изображений поверхности.

По причине обособленности систем координат каждой зоны возникают некоторые неудобства в граничных линиях их стыковки. В этих случаях для описания положения точек используют системы координат обеих соседних зон.

Для построения топографических карт в ряде стран применяется проекция UTM (универсальная трансверсальная проекция Меркатора), также выполненная в шестиградусных зонах.

За основу проекции земной поверхности принят эллипсоид Красовского со следующими размерами:

большая полуось a = 6 378 245 м,

малая полуось b = 6 356 863 м,

коэффициент сжатия а = 1 : 298,3.

Систему плоских прямоугольных координат Гаусса—Крюгера получают при делении поверхности эллипсоида с запада на восток, начиная с Гринвичского меридиана, на зоны по 6°, симметричные относительно осевого меридиана (рис. 1, а). Им соответствуют трехградусные зоны. Поверхность каждой шестиградусной зоны изображается (развертывается) в проекции Гаусса на плоскости. При этом осевой меридиан и экватор зоны изображаются на плоскости взаимно перпендикулярными прямыми (рис. 1, б), принимаемыми соответственно за оси X, Y плоской прямоугольной системы координат зоны. Началом координатной системы является точка О пересечения осевого меридиана зоны с экватором.

Местную систему координат задают в пределах территории кадастрового округа. Местная система плоских прямоугольных координат является системой плоских прямоугольных геодезических координат с местными координатными сетками проекции Гаусса. В общем случае, осевой меридиан местной системы координат может не совпадать с каким-либо осевым меридианом шестиградусных зон. Именно поэтому, в вышеприведенном определении местной системы координат указана проекция Гаусса, а не Гаусса—Крюгера. При разработке местных систем координат используют параметры эллипсоида Красовского.

В местных системах координат применяют Балтийскую систему высот. Редуцирование линейных измерений в проекцию Гаусса с местной координатной сеткой и вычисление геодезических высот выполняют с помощью «Карты высот квазигеоида над эллипсоидом Красовского». Эта карта соответствует государственной референцией системе.

За основу местных систем координат может быть принята система координат СК-63, которая покрывает территорию большинства субъектов Российской Федерации несколькими самостоятельными блоками. В то же время, вместо блочного покрытия территории страны, местные системы координат можно устанавливать на территории кадастрового округа или кадастрового района.

Применение единой местной системы координат позволяет однозначно и без дополнительных преобразований вести Единый государственный реестр земель.

Местные системы координат имеют названия. Названием системы может являться ее номер, равный, например, коду (номеру) субъекта РФ или города, устанавливаемому в соответствии с «Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления».

10. Сущность тахеометрической съемки, способы производства горизонтальной съемки.

Тахеометрическая съемка – топографическая съемка, выполняемая с помощью теодолита или тахеометра и дальномерной рейки (вехи с призмой), в результате которой получают план местности с изображением ситуации и рельефа.

Тахеометрическая съемка выполняется самостоятельно для создания планов или цифровых моделей небольших участков местности в крупных масштабах (1: 500 – 1: 5000) либо в сочетании с другими видами работ, когда выполнение стереотопографической или мензульной съемок экономически нецелесообразно или технически затруднительно. Ее результаты используют при ведении земельного или городского кадастра, для планировки населенных пунктов, проектирования отводов земель, мелиоративных мероприятий и т.д. Особенно выгодно ее применение для съемки узких полос местности при изысканиях трасс каналов, железных и автомобильных дорог, линий электропередач, трубопроводов и других протяженных линейных объектов.

Слово «тахеометрия» в переводе с греческого означает «быстрое измерение». Быстрота измерений при тахеометрической съемке достигается тем, что положение снимаемой точки местности в плане и по высоте определяется одним наведением трубы прибора на рейку, установленную в этой точке. Тахеометрическая съемка выполняется обычно с помощью технических теодолитов или тахеометров.

Сущность тахеометрической съемки заключается в том, что плановое положение характерных (реечных) точек местности определяется полярным способом от линии теодолитного хода, а их высотное положение определяется одним из двух методов: геометрическим или тригонометрическим нивелированием. Расстояние от прибора до реек зависит от масштаба составляемого топоплана и для масштаба 1:1000 - допускается до 150 м, а между соседними реечными точками менее 35 м.

Результаты съемки наносятся на план при помощи транспортира с погрешностью превышающей 8 минут, а полярные расстояния до реечных точек определяются на местности по нитяному дальномеру со средней относительной погрешностью ΔD/D = 1/200. Для сравнения отметим, что относительные погрешности измерений расстояний землемерной лентой или 20-метровой рулеткой составляют порядка 1/2000, шагами - 1/20. При определении расстояний одну из дальномерных нитей совмещают с началом дециметрового деления на рейке (обычно с 1000 мм), а по второй дальномерной нити берут отсчет. Разность отсчетов на рейке по верхней и нижней дальномерным нитям умноженная на коэффициент дальномера, равный 100, и будет соответствовать расстоянию от прибора до рейки.

Тахеометрическую съёмку предметов, контуров местности производят полярным методом, а отметки точек определяют тригонометрическим нивелированием. Все измерения выполняют при одном наведении зрительной трубы на рейку.

1) Устанавливают теодолит над точкой съёмочного обоснования и приводят в рабочее положение затем измеряют высоту прибора.

2) Определение места нуля

3) Ориентируем лимп по направлению на одну из точек съёмочного обоснования т.к все последующие измерения на станции будут выполнятся при одном положении вертикального круга то ориентирование теодолита осуществляется при положении круга лева, при этом совмещают отчетный индекс алидады с нулевым штрихом лимба горизонтального круга. Закрепляем алидаду и вращая лимп визируем на выбранную точку съёмочного обоснования. После этого закрепляем лимп. В данном положении для измерения углов на станции достаточно открепить алидаду, навести зрительную трубу на рейку и взять отсчёт по ГК.

4) На каждой станции выявляют характерные точки ситуации и рельефа. Составляем абрис. При съёмке рельефа реечные точки располагают на характерных для рельефа формах. Их распределяют равномерно.

5) Последовательно устанавливают рейку на все намеченные точки, отсчёты берут в следующей последовательности: по дальномеру, по ВК, по ГК. Результаты записывают в тахеометрический журнал.

6) По окончании работ на станции для контроля вновь визируют на начальную точку. Расхождение с начальными данными не должно превышать 3 минуты

Камеральная обработка результатов тахеометрической съемки включает следующие этапы:

1. Вычисление координат и высот съемочного обоснования.

2. Обработка журнала съемки и вычисление отметок реечных точек.

3. Построение плана тахеометрической съемки (ситуации и рельефа).

Тахеометрическая съёмка применяется для создания планов небольших участков в крупном масштабе как основной вид съёмки или в сочетании с другими видами. Она выполняется в тех случаях, когда проведение других видов съёмок экономически нецелесообразно или технически затруднительно. Особенно выгодно её применение для съёмки узких, но достаточно длинных полос местности при различных изысканиях (трасс дорог, трубопроводов, ЛЭП и т. п.).