Государственный университет – Высшая школа экономики

Факультет социологии

Обзор литературы для курсовой работы

По теме:

Влияние ролевого движения на социальную активность молодежи

Курсовая работа студентов 232 гр.:

Терка Ильи

Плотникова Глеба

Научный руководитель:

Оберемко О.А.

Москва, 2011-2012 учебный год

Введение

\

Исследования молодежных культурных формирований («субкультур», как принято их называть), как и их специфики, классификации и особенностей группового взаимодействия, на протяжении долгого периода воспринимались российским социологическим сообществом как экзотика, своеобразная «болезнь молодости», присущая больше западному обществу. В советской России вплоть до двухтысячных годов, исследования на эту тему казались неактуальными, не отвечающими стандартам и запросам государственным и политическим повесткам дня. Основанием для этого были представления о легкой управляемости данной группы и её несамостоятельности как обьекта влияния и контроля, а также проблематизация «переходного возраста». Такое отношение вряд ли кардинально отличалось от «западного», где девиантное поведение молодежи являлось популярной темой для исследований не только социологов, но и психологов. Хотя молодежные протестные движения 60х годов породили целое направление субкультурных исследований, но после спада революционных настроений и потери интереса со стороны фондов к этой теме, исследователи этой темы стали почти маргиналами внутри профессиональных академических корпусов.

Совершенно по-другому воспринималась сообществом тема молодежи вообще, и в частности её социальной активности. Рассматривая эту тему в рамках исторического развития нашей страны, можно сказать, что, в противовес теме молодежных субкультур, заинтересованность в молодежной активности всегда была высокой, как со стороны государства, так и со стороны науки. .В советские годы задача формирования социально-активной личности молодежи была ключевой для коммунистического воспитания. Главным институтом для реализации задачи был Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи – единая и практически единственная в стране молодежная организация, охватывавшая в своих рядах более 60% юношей и девушек. Эта единая организация основывалась и на единых подходах к молодежной работе, некой единой программе и общих технологиях, обеспечивающих по замыслу их авторов достижение определенного обязательного для всех уровня политической грамотности, нравственности, активности. Однако уже в советское время руководители комсомола поняли, что, во-первых, различные категории молодежи требуют различных подходов в воспитании, во-вторых, что далеко не все молодые люди становятся лидерами и социально-активными гражданами, для подавляющего большинства эти ценности не свойственны, и, наконец, в-третьих, что используемые технологии не эффективны вследствие своей формальности, оторванности от жизненных реалий. В годы перестройки поддерживается широкий спектр различных молодежных инициатив, единый стандарт коммунистического воспитания заменяется на программно-вариативный подход, активно осваиваются новые социо-культурные практики. Самороспуск всесоюзного комсомола в 1991 году и появление как на основе его осколков, так и на основе различных инициативных молодежных групп новых молодежных организаций привели к возникновению в нашей стране широкой палитры молодежных объединений.

Именно тогда исследования молодежных сообществ (компаний, субкультур, солидарностей, протестных и не очень движений) неожиданно начинают восприниматься как чрезвычайно актуальные и, вместе с тем, как достаточно сомнительное и даже опасное занятие (например, прямые угрозы со стороны нации в адрес экспертов, занимающихся неформалами). Внимание к субкультурной активности становится чрезмерным и со стороны государства. Одна за другой разрабатываются программы «патриотического воспитания молодежи», «возрождения духовно нравственных ценностей» подрастающего поколени.1 Таким образом, эти две темы – молодежная активность и феномен субкультуры – становятся взаимосвязанными, а в связи с непрерывно меняющимися социально-политическими условиями в стране остаются актуальными вплоть до сегодняшнего дня.

Однако мы остановили свой выбор на изучении такой группе, как ролевики. Культура этого молодежного движения имеет западные корни, и появилась в России в 90х годах, и по мере развития приобретали все большую массовость. Формирование ролевого движения в России началось на основе книг Дж.Р.Р. Толкина, и до сегодняшнего дня его основа осталась прежней – это массовые ролевые игры, вхождение в роль и отыгрыш персонажей. Участников привлекали правила и законы игр, которые обеспечивали ощущение защищенности, позволяли на время уйти от бытовых проблем. Подобные игры объединяли людей разного социального статуса, так как на поле они имели совершенно иную должность и уровень авторитета. На данный момент число ролевиков в нашей стране измеряется десятками тысяч, и такой масштаб распространения сообществ участников ролевых игр также подчеркивает актуальность их исследования. В работах Омельченко, Лукова, Щепанской и других исследователей, она описана как субкультура, основой для которой служит своеобразная форма эскапизма, побега от реалий окружающей их обстановки, хотя часть представителей этого движения считают, что ролевые игры – это хобби узкого круга людей, недоступного для широкой аудитории, поэтому данные ни в средствах массовой информации, ни в теоретических исследованиях иногда не соответствуют действительности.

Проблема идеала накладывается на проблему общения в аномичном обществе, и фантазии Толкиена оказываются большей реальностью, чем мир российской социальной действительности. Поэтому проблемой нашего исследования является неопределенность влияния ролевой среды на современную молодежь. Насколько ролевое движение отчуждает от реального мира и социального взаимодействия? Или напротив, ролевые игры оказываются важным средством технологической подготовки к более эффективному общению в молодежной среде и являются платформой для создания твердых убеждений и активной гражданской позиции? Является ли ролевая среда здоровым видом самореализации, возможностью попробовать себя в разных сферах, стихийная форма дополнительного образования? Целью нашего исследования является подтверждение гипотез об этом влиянии ролевого движения на социальную активность. Для грамотного проведения опроса и анализа данных необходимо проанализировать работы социологов по данным и смежным темам, а также разобрать некоторые основные понятия, такие как социальная активность, ролевое взаимодействие, субкультура и смежные с ними, чтобы успешно завершить практическую часть. Анализ литературы поможет четче проследить взаимосвязь между признаками, входящими в понятие социальной активности молодежи, а также, анализируя работы тематики ролевого движения, мы сможем лучше осознать структуру данного молодежного образования и сможем лучше понять его влияние на данную возрастную группу.

Для начала бы хотелось рассмотреть сам термин субкультуры, и ближе рассмотреть отличительные признаки ролевиков от остальных субкультурных групп.

Понятие социальной активности в контексте молодежной группы

Существование различных точек зрения по тому или иному научному вопросу объясняется многообразием терминов и их неточной формулировкой: для объяснения одного понятия могут быть использованы различные термины, и, наоборот, один термин может объяснять различные понятия. Из-за такого подхода теряется цель как выяснение сущности явления, и бывает, что для терминов, над которыми так долго работали, не находится явлений в реальной жизни. Поэтому необходимо точнее проанализировать термины в интерпретации различных исследователей и, исходя из этого, определить для себя рамки понятия.

Само по себе, понятие активности, как некое присущее любому человеку качество, исследователи целесообразно рассматривают в нескольких ракурсах, По критерию уровня индивидуальности, на котором разворачивается активность: физическая, психическая, социальная активности. В рамках нашего исследования нас интересует последний её тип. В работах как Л.И. Божович, М. Андреевой, А.В. Петровского, и других социальную активность определяют как «степень проявления возможностей и способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом, отражающее превращение личности из объекта в субъект общественных отношений»2. В целом, трактовки определения отличаются друг от друга не столь существенно. Тем более, нас больше интересует именно классификации этого понятия, которое можно разделить на

Антисоциальную;

Асоциальную;

Просоциальную3

По типу влияния, оказываемые на общества. Соответственно, нас будет интересовать именно просоциальные действия. Понятием «просоциальная активность» обозначаются действия, которые приносят пользу другим людям, но не имеют очевидной пользы для людей, их совершающих. Действия эти весьма многообразны. Диапазон их простирается от мимолетной любезности (вроде передачи солонки) до помощи человеку, оказавшемуся в опасности, попавшему в трудное или бедственное положение, вплоть до спасения его ценой собственной жизни. Соответственно могут быть измерены затраты помогающего своему ближнему: внимание, время, труд, денежные расходы, отодвигание на задний план своих желаний и планов, самопожертвование. Не менее разнообразна и классификация мотивов этих действий, а также так называемых «молодежных инициатив», побуждающих к этой активности.

Представляется продуктивной классификация социальных инициатив, предложенная С.В.Тетерским и положенная им в основу анализа инициативных проектов молодежных и детских общественных объединений. С.В.Тетерский выделяет следующие уровни и сферы социальных инициатив (и, соответственно, социальной активности):

человек-человек (благотворительный уровень),

человек-природа (экологический уровень),

человек-производство (социально-экономический уровень),

человек-общество (культурный и информационный уровень),

человек-государство (социально-политический уровень).

Также, он характеризует не только активность, но и социально активную личность. В качестве структурных элементов, С.В.Тетерский включает качества, направленные на себя (целеустремленность, настойчивость, активность, любознательность, самостоятельность и др.), направленные на общество (лидерство, динамичность, мобильность, оригинальность, общительность, коллективизм и взаимопомощь, восприимчивость к новому и креативность), а также качества, направленные на государство (ответственность, включенность в политическую практику и публичное поле и др.).4

Эта характеристика приближает нас к более четкой организации

Можно синтезировать некоторые основные характеристики, по которым можно детерминировать ту или иную степень социальной активности. Степень социальной активности можно определить, сопоставляя следующие характеристики субъектов:

мобильность (считая молодежь наиболее социально активной);

разнообразие способов и сфер действия (социальная активность выше у лиц, включенных в большее число общественных связей и общностей);

сознательность осуществляемых действий, приобретающих свойства общественно значимых поступков;

использование опыта других субъектов, что помогает расширить объем и усилить интенсивность преобразующей деятельности;

привлечение сил других субъектов для достижения общественно значимых целей;

творческий потенциал, обеспечивающий генерацию новых способов преобразования природы и общественных отношений.5

Интерпретируя данную классификацию, мы можем выделить несколько подтипов социальной активности, на которые будет направлена наше исследование. Это общественно-политическая, трудовая, а также участие в некоммерческих организациях и коммуникационная активность, и направляющая энергетику личности на поиск связей и контактов, необходимых для реализации вышеперечисленных типов активности.

Тем не менее, нам необходимо привлечь в свое исследование понятие молодежи, так как сами характеристики молодежной группы откладывают отпечаток на её деятельность. Возрастные рамки определения сильно разнятся, в среднем варьируясь от 16 до 25 лет, и так же расходятся определения этого понятия. Одно из наиболее полных определений молодежи было дано И.С. Коном: «Молодежь - это социально-демографическ ая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации».6

Исходя из данного определения молодежные группы, мы можем синтезировать подтверждение того, что молодежная группа – это специфичный субъект политический активности по нескольким признакам. Во-первых, молодежь, особенно младшая её часть, обладает некой неопределенностью, маргинальностью, и как следствие – она зависима от внешних факторов экономически и психологически, как это бывает у студентов, не имеющих своего место работы и постоянного заработка, или школьников, находящихся на попечении у родителей. Вследствие этого, у них наблюдается и острота социальных проблем, сравнимых с проблемами других групп иждивенцев. Более того, младшее и среднее звено молодежи чаще всего лишена самостоятельности, находясь под давлением родителей, родственников, существующими в обществе законами, традициями и нравами.

Такая неопределенность во всем, начиная от своего положения в обществе и заканчивая своим будущим, наносит отпечаток на совершаемые молодежью действия, мотивации и поступки.

Таким образом, нам необходимо рассмотреть подробнее каждый типов социальной активности, выделенной нами для работы, их особенности и некоторые исследования по каждой из них.

Политическая активность

В первую очередь нас будет интересовать гражданско-политическая активность молодежи, как наиболее значимая для сегодняшнего российского общества.Также, она остается значимой для психологического сообщества уже очень давно. Политическая активность молодежи, на данный момент,наиболее всего актуальна для изучения, в связи со сложной политической обстановкой. Многие исследователи занимались классификацией этого понятия . Так, Ж.Т. Тощенко определил политическую активность молодежи как «особую форму консолидации ее групповых интересов, отражающих осознанные особенности собственного социального положения, роли и места в обществе и способ их реализации»7. Он также разделили проявление активности в политической жизни общества на «формальное» и «реальное» в зависимости от самоидентификации молодежи в политической структуре. Реальная – это активное выражение своих интересов правительству и реализация своих прав в рамках гражданской позиции. К тому же, оно должно быть перманентным и постоянным. В противном случае политическое участие следует рассматривать как формальное. Однако в чем же именно состоит специфика политической активности молодежных групп?

Исследователи А. Марш и М Каазе выделили пять типов политического поведения граждан с учетом принятия или неприятия ими существующей политической реальности:

неактивные – соответственно лица, не принимающие участия в политике, или лишь изредка читающие политическую литературу

конформисты - большинство из них избегает непосредственного политического участия, однако некоторые принимают активное участие в традиционных формах участия, и даже в политических кампаниях;

реформисты - более активно принимают участие, а также выражают свои убеждения и взгляды в форме протеста –диалог с властью.

активисты - наиболее активные участники политической жизни общества, которые демонстрируют и конвенциональные, и неконвенциональные (митинги и марши протеста) формы активности.

протестующие - активные участники политического процесса, которые используют неконвенциональные формы участия, то есть наиболее агрессивные по отношению к действующей структуре. 8

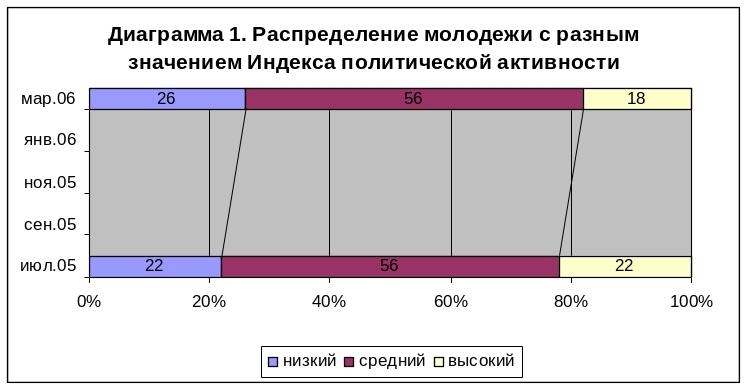

Как мы видим, политика для молодежи предоставляет богатейшие возможности для выражения своей позиции и точки зрения, является крайне важным инструментом для удовлетворения своих потребностей и избавления от некоторой доли неопределенности касаемо своего места в обществе. Специфика политического поведения молодежи можно проследить в некоторых исследованиях. Обращаясь к исследованиям прошлых лет, мы видим, что в течении 2006 года общий уровень политической активности не изменялся или имел тенденцию к снижению. В той или иной степени интерес к событиям в политической жизни страны декларировали около 40% опрошенной молодежи в возрасте 16–24 лет; не интересовались – 59%. Причем, среди различных групп молодежи заметна существенная дифференциация как в отношении политической активности, так и в отношении тех или иных ее форм. И в этом случае одним из главных дифференцирующих факторов является возраст респондентов. Особенно это заметно на уровне электоральной активности. Если среди респондентов, имеющих право голоса, в возрасте 19 – 20 лет доля участвовавших в выборах составляла 46%, то в возрасте 21-22 – 55%, а в возрасте 23-24 – 61%.

По результатам исследования была выдвинута гипотеза, что свое неучастие в политической жизни молодежь не рассматривает как «проблему»: не видя никаких особых препятствий к проявлению политической активности, молодые люди просто выбирают другие сферы приложения энергии, особенно если общественно-политическая активность не приносит очевидных выгод материального или карьерного толка и/или не позволяет реализоваться творчески (неинтересна). Это так же эта гипотеза сочеталась с утверждением о радикальности и максималистичности молодежи, в связи с политической обстановкой.9 На основе этого исследования, мы можем сделать выводы о особенностях политического поведения молодежи, а также синтезировать основные характеристики политической активности этой группы, от которой мы будем отталкиваться. Это предвыборная и избирательная активность, направленная на влияние на результаты выборов. (участие в избирательных компаниях, агитация за определенных кандидатов, голосование на выборах), организованная активность (участие в деятельности молодежных политических организаций,), активность по организации групп воздействия - усилия, направленные на создание и последующее развитие молодежных групп и организаций (политические объединения), и протестная активность , выражающие действия протестного характера. Все это мы планируем детерминировать в нашем опросе.