- •Раздел I. Состав участников водохозяйственного комплекса

- •I.1. Промышленность

- •I.2. Городское коммунальное хозяйство.

- •I.3. Сельскохозяйственное водоснабжение

- •I.4. Оросительные мелиорации

- •I.5. Рыбное хозяйство

- •I.6. Водный транспорт и лесосплав

- •I.7 Гидроэнергетика

- •I.8 Рекреация.

- •I.9. Санитарные попуски

- •Раздел II. Сводный водохозяйственный баланс (вхб)

- •II.1. Расчет годового водохозяйственного баланса

- •II.2. Расчет месячных водохозяйственных балансов

- •Раздел III. Мероприятия по сокращению затрат воды в системе водохозяйственного комплекса (вхк)

- •Раздел IV: Увязка сводного водохозяйственного баланса (вхб).

- •4.1. Увязка месячных водохозяйственных балансов

- •4.2. Увязка годового водохозяйственного баланса.

- •Раздел V: Выбор варианта компоновки сооружений комплексного гидроузла.

- •5.1. Расчет вариантов здания гэс.

- •5.3 Расчет обоснование рыбопропускных сооружений.

- •Раздел VI: Эколого-экономические расчеты и выбор окончательного варианта комплексного гидроузла.

- •40002, Волгоград, пр. Университетский, 26

4.1. Увязка месячных водохозяйственных балансов

При отрицательном ВХБ необходимо устранить дефицит водных ресурсов. Увязка баланса осуществляется любым из выше описанных способов или при помощи нескольких способов одновременно.

Возможно изменение схемы использования воды различными участниками ВХК, ели осуществлять сброс очищенных сточных вод коммунально-бытового хозяйства и промышленности не в нижний бьеф, а в водохранилище. Если считать, что очищенные стоки не ухудшают качества воды в водохранилище, можно не предусматривать их разбавление. Тогда объем возвратных вод в промышленности за месяц будет равен 0,9Wпрмес, а в коммунально-бытовом хозяйстве 0,8Wкбмес. Кроме того, можно провести увязку и по оросительным мелиорация путем увеличением площади орошаемых земель и сокращением оросительной нормы.

4.2. Увязка годового водохозяйственного баланса.

Если водохозяйственный баланс за год получается отрицательный, необходимо провести его увязку с помощью описанных выше методов. При получении положительного ВХБ целесообразно включить в состав участников водохозяйственного комплекса гидроэнергетику.

Раздел V: Выбор варианта компоновки сооружений комплексного гидроузла.

Возможные варианты компоновки сооружения комплексного гидроузла намечают на основе изучения типографического плана заданного участка реки (приложение 5). В составе участников водохозяйственного комплекса включают помимо исходных отраслей гидроэлектростанцию плотинного типа. Обосновывается выбор створа гидроузла и возможность создания водохранилища.

Гидроузел плотинного типа.

В состав гидроузла плотинного типа входят: глухая земленная плотина, водосливная бетонная плотина, станционная плотина и здание ГЭС приплотинного типа.

Забор воды на орошение осуществляется из водохранилища с помощью водовыпуска, далее она отводится к полям орошения по каналу. Водозабор для промышленности, коммунально-бытового хозяйства осуществляется из водохранилища гидроузла.

5.1. Расчет вариантов здания гэс.

Рациональная работа ГЭС в энергосистеме при обеспечении ею суточной энергии Эсут., кВт.ч, равное по величине 24 Nср.сут, (Nср.сут – среднесуточная мощность ГЭС, кВт).

Nср.сут = 9,81Q Н ηа,

где Q – расход реки, м3/с;

Н – напор воды, м;

ηа – КПД агрегата. Принимается в первом приближении равным 0,8.

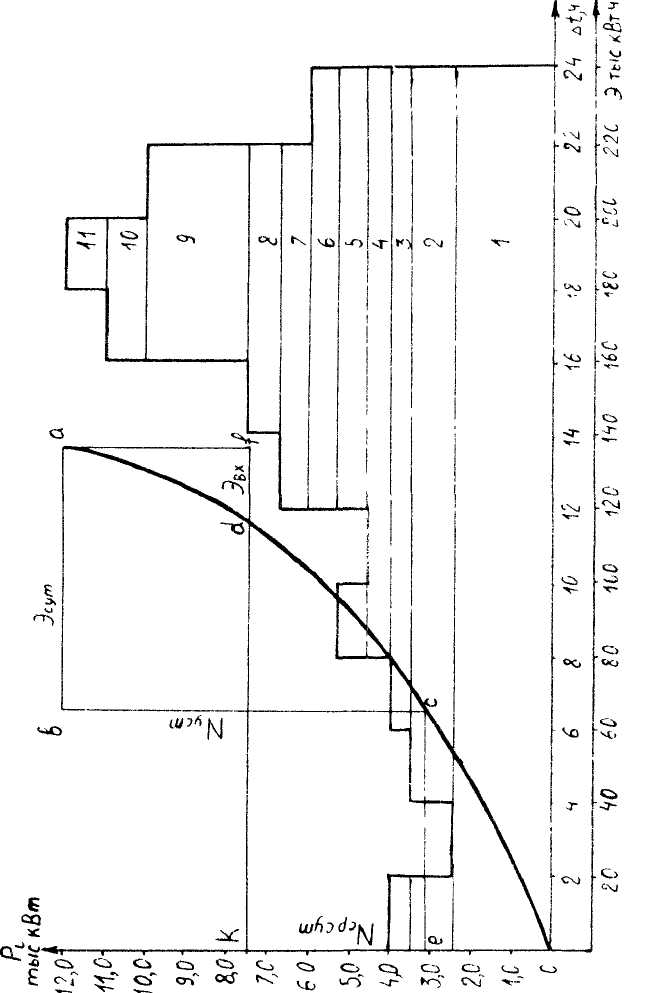

Устанвленную мощность ГЭС определяют при помощи анализирующей кривой, которая представляет собой зависимость суточной выработки электоэнергии от мощности нагрузки энергосистемы.

Построение ведется в следующей последовательности (рис.2). В график нагрузки энергосистемы разбивают на несколько горизонтальных полос постоянной ширины, площади которых в принятых маштабах обозначают соответствующее им количество энергии, кВт.ч.

Данные расчета координат анализирующий кривой сводят в таблицу.

Таблица № 8

Определение координат анализирующей кривой

№ полосы |

ΔРi, тыс.кВт |

Продолжительность нагрузки ΔРi, ч |

ΔЭi= ΔРi.t, тыс.кВт |

Координаты анализирующей кривой |

|

ΔРi, тыс.кВт |

ΔЭi, тыс.кВт |

||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

Анализирующую

кривую строят в пределах графика

нагрузки, ось ординат принимают общей

(см рис.2). От конечной точки анализирующей

кривой

![]() в принятом масштабе откладывают величину

сточной энергии Эсут (отрезок а

в). Отпустив

из точки в

вертикаль до

пересечения с анализирующей кривой,

получают отрезок в

с, соответствующей установленной

мощности ГЭС Nуст.

Горизонтальная

линия, проведенная

через точку с до пересечения с осью

ординат се, представляет собой основание

графика нагрузки проектируемой ГЭС.

Отложив на оси ординат отрезок ек, равный

в масштабе среднесуточной мощности

Nср.сут,

получают часть графика, покрываемую за

счет бытового стока, которая располагается

между линиями ес и кd.

На пересечении линии к d

с вертикалью, проведенной через крайнюю

точку анализирующей кривой, получают

точку f.

Отрезок df

в масштабе представляет собой величину

энергии, вырабатываемой вследствие

создания водохранилища Эвх.

в принятом масштабе откладывают величину

сточной энергии Эсут (отрезок а

в). Отпустив

из точки в

вертикаль до

пересечения с анализирующей кривой,

получают отрезок в

с, соответствующей установленной

мощности ГЭС Nуст.

Горизонтальная

линия, проведенная

через точку с до пересечения с осью

ординат се, представляет собой основание

графика нагрузки проектируемой ГЭС.

Отложив на оси ординат отрезок ек, равный

в масштабе среднесуточной мощности

Nср.сут,

получают часть графика, покрываемую за

счет бытового стока, которая располагается

между линиями ес и кd.

На пересечении линии к d

с вертикалью, проведенной через крайнюю

точку анализирующей кривой, получают

точку f.

Отрезок df

в масштабе представляет собой величину

энергии, вырабатываемой вследствие

создания водохранилища Эвх.

Объем воды, необходимый для выработки энергии Эвх, можно определить по формуле

W = ω вх,

Где ω – объем воды, необходимый для выработки IкВт ч электроэнергии, м3.

ω = q 3600;

q – удельный расход воды, потребный для выработки IкВт мощности, м3/с.

q

=

![]()

Выбор типа гидротурбин.

Тип турбины определяется по свободному графику номенклатур гидротурбин исходя из требуемой мощности и существенного напора.

Мощность двух турбин, тыс. кВт, рассчитывается по формуле:

N2т = Nуст+ 0,05Nуст,

одной турбины

Nт

=

![]() ,

,

где Nуст – установленная мощность ГЭС. Значение её величины снимается с графика нагрузок.

Используя значение мощности турбины и напора, входят в график номенклатур и определяют тип турбин. Если данная точка попадает в зону работы двух турбин, то выбирают тип турбин с более устойчивой зоной работы.

Определение параметров турбины

Расход турбины, м3/с, рассчитывается по формуле:

Qт

=

![]() ,

,

где Nn – мощность турбины, тыс.кВт;

Н – расчетный напор,м;

ηт – КПД турбины, равный 0,97.

Для каждого типа турбин существуют частные графики или области их применения, по которым определяют количество оборотов и диаметр рабочего колеса турбины в зависимости от её мощности и напора.

Для установления области работы гидротурбины в отношении ее КПД необходимо использовать универсальные характеристики турбин, которые показывают изменение его при определенном напоре и количестве оборотов в зависимости от расхода турбин.

Чтобы пользоваться универсальной характеристикой, необходимо по формам приведения найти приведенное количество оборотов, об/мин., и приведенный расход, м3/с:

![]()

![]() .

.

где n – количество оборотов турбины по данным частных графиков, об/мин.;

D – диаметр турбины, м;

Н – расчетный напор, м;

По полученным приведенным величинам, используя универсальную характеристику, находят максимальное значение КПД турбины при принятом режиме ее работы.

Выбор типа генератора.

Генератор подбирают по числу оборотов и требуемой мощности.

Требуемая мощность генератора, записывают основные данные в таблицу.

Nг = Nг ηт,

где Nт – мощность турбины, тыс.кВт;

ηт – максимальное значение КПД турбины, равное 0,97.

Подобрав тип генератора, записывают основные данные в таблицу.

Тип генератора |

Сокращения ∩,об/мин |

Мощность активн., кВт |

КПД, % |

Диаметр Д |

Вес |

|

Ротора, т |

Общий,т |

|||||

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

Компоновка здания ГЭС.

Из существующих типов машинных зданий наибольшее распространение имеют русловые здания с турбинными в бетонных спиральных камерах. Строят такие здания при напорах от 3-5 до 30-40 м и мощностях гидроагрегатов до 100 тыс.кВт и более и повторно – лопастными пропеллерными турбинами, а при относительно небольших расходах с рационально – осевыми. Здания могут входить в состав речного гидроузла или сооружаться на перепадах оросительного каналов, выполняя функции подпорных сооружений.

После подбора одного гидросилового оборудования необходимо произвести компоновку здания ГЭС и показать на чертеже.

Размеры здания ГЭС

I. Длина здания определяется суммой ширин турбинных блоков и шириной монтажной площади:

![]() ,

,

![]() -

ширина одного турбинного блока, равная

2 Дт;

-

ширина одного турбинного блока, равная

2 Дт;

![]() -

число агрегатов, равное 2.

-

число агрегатов, равное 2.

II. Высота нижнего блока до пола машинного зала определяется толщиной плиты основания размерами изогнутой отсасывающей трубы, размерами турбины и турбинного помещения

Нн.б=3,5 (Дт+1)

III. Высота верхнего строения определяется размерами оборудования, условиями его монтажа ориентировочно –

Нв.с=4,3 (Дт+1)

IV. Полная высота здания

Нз.д.=Нн.б+Нв.с