- •Методические указания для студентов

- •270800 «Строительство»

- •Содержание

- •Приложение 4…………………………………………………………………. 36 Приложение 5…………………………………………………………………. 37

- •Введение

- •II. Исходные данные и порядок выполнения курсовой работы

- •III. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций зданий

- •Порядок теплотехнического расчета конструкции наружной стены

- •2. Определение приведенного сопротивления теплопередаче

- •3.Расчет воздухопроницания ограждающих конструкций

- •4.Расчет паропроницания ограждающих конструкций

- •5. Теплотехнический расчет конструкции чердачного (бесчердачного) покрытия

- •6. Теплотехнический расчет конструкции пола первого этажа (над неотапливаемым подвалом)

- •7. Выбор вида конструкции световых проемов и наружных входных дверей

- •8. Определение показателя теплоустойчивости помещения

- •Определение показателя теплопоглощения ограждающих конструкций помещения

- •Приложение 2 Унифицированный ряд размеров строительных конструкций

- •Приложение 3

- •Приложение 4 Район строительства

- •Приложение 5

- •Приложение 6

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 7

- •1. Виды и формы текущего, ежемесячного, рубежного контроля, итоговых аттестаций

4.Расчет паропроницания ограждающих конструкций

Целью расчета является определение соответствия нормам паропроницания разделу 6 СНиП II-3-79** «Строительная теплотехника» принимаемых ограждающих конструкций.

Анализ возможного влажностного режима ограждения производится из стационарного состояния с учетом только диффузии водяного пара через ограждения. Известно, что с повышением влажности строительных материалов понижаются теплозащитные и гигиенические качества ограждений, снижается их прочность и долговечность. Появление влаги в ограждении может быть вызвана следующими причинами: поступлением строительной, атмосферной, грунтовой, эксплуатационной влаги, образованием гигроскопической влаги, а также процессом конденсации влаги из воздуха.

В подавляющем большинстве случаев конденсация влаги является единственной причиной повышения влажности ограждения. Влага из воздуха может конденсироваться на внутренней поверхности ограждения и в его толще. В результате расчета необходимо убедиться в отсутствии конденсации водяных паров на внутренней поверхности основной глади стен, на внутренней поверхности наружного угла, а также в толще ограждения.

Конденсация

влаги не будет происходить на поверхности,

если температура внутренней поверхности

наружного ограждения на 1-20С

превышает температуру точки росы

, температуру, при которой относительная

влажность воздуха φ при охлаждении

достигает 100%.

, температуру, при которой относительная

влажность воздуха φ при охлаждении

достигает 100%.

Сопротивление паропроницанию Rп, м2·ч·Па/кг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее:

а)

наибольшего требуемого сопротивления

паропроницанию

из условия недопустимости накопления

влаги в ограждающей конструкции за

годовой период эксплуатации;

из условия недопустимости накопления

влаги в ограждающей конструкции за

годовой период эксплуатации;

б)

наибольшего требуемого сопротивления

паропроницанию

из условия ограждения накопления влаги

в ограждающей конструкции за период с

отрицательными среднемесячными

температурами наружного воздуха.

из условия ограждения накопления влаги

в ограждающей конструкции за период с

отрицательными среднемесячными

температурами наружного воздуха.

Расчет на возможность конденсации влаги из воздуха на внутренней поверхности и в толще ограждения выполнить для конструкции наружной стены.

Порядок расчета паропроницания конструкции наружной стены.

4.1. Определение возможности конденсации влаги на глади наружной стены и на внутренней поверхности наружного угла.

4.1.1

Установить значение нормируемой

относительной влажности воздуха в

помещении

,

% в соответствии

с влажностным режимом помещения (здания)

по [11;12] и [9, табл.11].

,

% в соответствии

с влажностным режимом помещения (здания)

по [11;12] и [9, табл.11].

4.1.2.

Зная нормируемую относительную влажность

воздуха

в данном помещении, а также температуру

воздуха

в нем, определяют температуру точки

росы

в нем, определяют температуру точки

росы

по

[6, прил.2].

по

[6, прил.2].

4.1.3.

Определить температуру на внутренней

поверхности наружного угла

из выражения:

из выражения:

≈

0,18

(1-0,23R0), (28)

≈

0,18

(1-0,23R0), (28)

где:

,

,

,

R0

– то же, что

в формуле (24).

,

R0

– то же, что

в формуле (24).

4.1.4.

На основании выполненных расчетов

сделать вывод

– заключение о возможности конденсации

водяных паров на глади стены, сравнивая

и

;

на внутренней поверхности наружного

угла, сравнивая

и

.

и

;

на внутренней поверхности наружного

угла, сравнивая

и

.

4.2. Конденсация влаги в толще ограждающей конструкции.

(Графоаналитический метод определения зоны возможной конденсации).

4.2.1.

Определить температуру в характерных

сечениях конструкции наружной стены

,

0С

(на внутренней поверхности между

конструктивными слоями, на наружной

поверхности) по формуле:

,

0С

(на внутренней поверхности между

конструктивными слоями, на наружной

поверхности) по формуле:

, (29)

, (29)

где: , , R0, RВ – то же, что в формуле (24);

сумма

термических сопротивлений (n-1)

конструктивных слоев, м2·С/Вт.

сумма

термических сопротивлений (n-1)

конструктивных слоев, м2·С/Вт.

4.2.2.

По найденным значениям температур в

характерных сечениях

,

0С

определить соответствующие значения

максимальной упругости Еi,

Па по [6, приложения 4] или [5, табл. 1.11],

затем построить графики изменения

,

Еi

в характерных сечениях.

,

0С

определить соответствующие значения

максимальной упругости Еi,

Па по [6, приложения 4] или [5, табл. 1.11],

затем построить графики изменения

,

Еi

в характерных сечениях.

4.2.3.

Определить изменение действительной

упругости

i,

Па в

характерных сечениях ограждения по

формуле

i,

Па в

характерных сечениях ограждения по

формуле

, (30)

, (30)

где: в, н – действительная упругость водяного пара внутреннего и наружного воздуха, определяемые из формулы

по

соответствующим значениям

,

и

и

,

,

,

,

где:

и

и

-

максимальные упругости водяных паров

внутреннего и наружного воздуха

[6,прил.4] или [5, табл. 1.11];

-

максимальные упругости водяных паров

внутреннего и наружного воздуха

[6,прил.4] или [5, табл. 1.11];

Rn – сопротивление паропроницанию ограждения, м2·ч·Па/ мг:

. (31)

. (31)

где

Rпв

-сопротивление

влагообмену внутренней поверхности,

Па

;

;

сопротивление

влагообмену наружной поверхности, Па

сопротивление

влагообмену наружной поверхности, Па

;

;

где

:  -

толщина конструктивного слоя, м;

-

толщина конструктивного слоя, м;

расчетный

коэффициент паропроницаемости материала

слоя ограждающей конструкции м2/м·ч·Па,

принимаемый по [9, приложение 3];

расчетный

коэффициент паропроницаемости материала

слоя ограждающей конструкции м2/м·ч·Па,

принимаемый по [9, приложение 3];

-

сумма сопротивлений паропроницаемости

(n-1)

слоев ограждения, считая от его внутренней

поверхности до рассматриваемого сечения,

м2·ч·Па/МГ,

определяемая по формуле 31;

-

сумма сопротивлений паропроницаемости

(n-1)

слоев ограждения, считая от его внутренней

поверхности до рассматриваемого сечения,

м2·ч·Па/МГ,

определяемая по формуле 31;

-

из пункта 4.1.1;

-

из пункта 4.1.1;

- относительная влажность наружного воздуха [табл.1 данной курсовой работы].

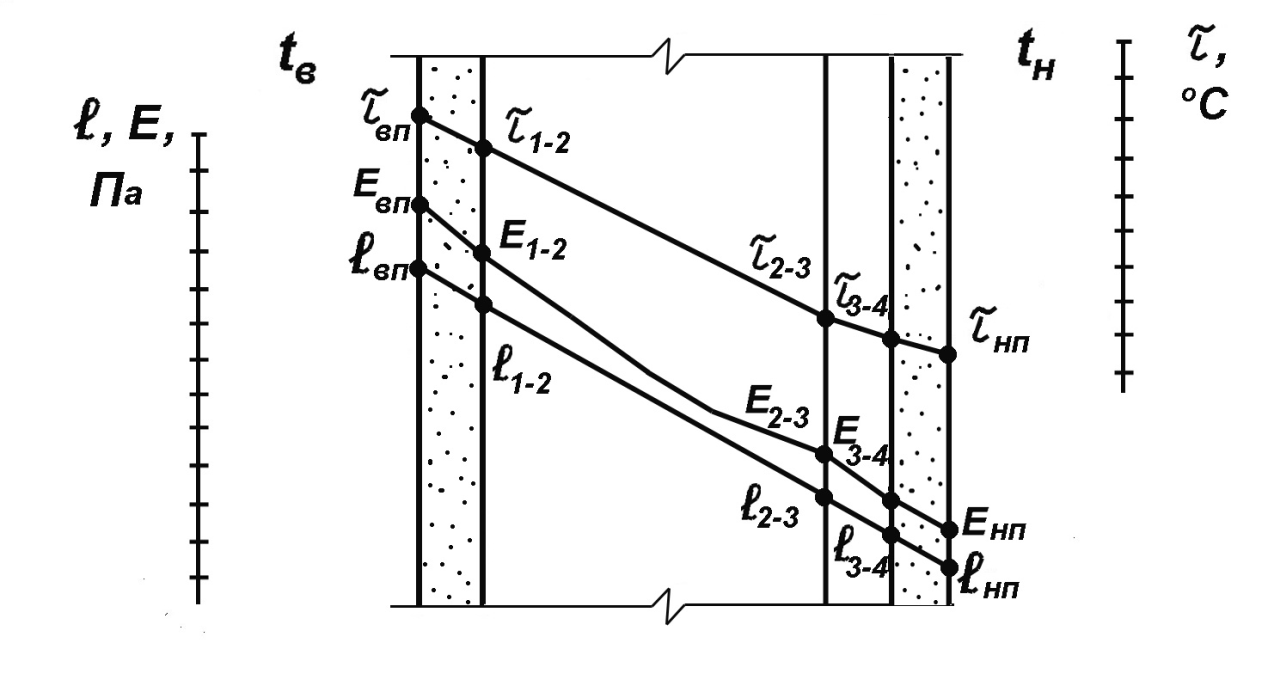

4.2.4. По найденным значениям li, Па построить график изменения действительной упругости еi, Па в характерных сечениях (рис.3).

Рис.3.

График изменения

Рис.3.

График изменения

в

многослойной ограждающей конструкции.

в

многослойной ограждающей конструкции.

4.3 Определение годового баланса влаги в наружной стене.

4.3.1. Определить требуемое сопротивление паропроницанию из условия недопустимости накопления влаги, м2·ч·Па/мг по формуле:

, (32)

, (32)

где: еВ- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па,

е/н - средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период, определяемая по формуле

, (33)

, (33)

где: е1, е2, е3,… е12 – упругость водяного пара наружного воздуха, Па, по месяцам, принимаемая по [7,8];

Е – упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой период эксплуатации, определяемая по формуле

, (34)

, (34)

где: Z1, Z2, Z3 – продолжительность в месяцах соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, определяемая согласно главе СНиП по строительной климатологии и геофизике с учетом следующих условий:

а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 50С;

б)к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 50С;

в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха выше плюс 50С.

По [7,8] определить для заданного геофизического пункта (города) продолжительность периодов Z1, Z2, Z3 в месяцах и средние сезонные температуры наружного воздуха t1н, t2н, t3н соответственно для зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов.

Е1,

Е2,

Е3

– упругость водяного пара, Па, принимаемые

по температуре в плоскости возможной

конденсации

,

определяемых при средней температуре

наружного воздуха е1н,

е2н,

е3н,

соответственно зимнего, весенне-осеннего

и летнего периодов [6, приложение 4].

,

определяемых при средней температуре

наружного воздуха е1н,

е2н,

е3н,

соответственно зимнего, весенне-осеннего

и летнего периодов [6, приложение 4].

Примечание: при определении упругости Е3 для летнего периода температуру в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать не ниже средней температуры летнего периода и упругость водяного пара внутреннего воздуха еВ – не ниже средней упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.

Значения температур в плоскости возможной конденсации определяют следующим образом:

;

(35)

;

(35)

; (36)

; (36)

, (37)

, (37)

где tВ, RВ – то же, что в формуле (5);

t1н, t2н, t3н – средние температуры наружного воздуха соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, 0С;

R0 – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2·0С/Вт;

-

сумма термических сопротивлений слоев

конструкции, расположенной между ее

внутренней поверхностью и плоскостью

возможной конденсации, м2·0С/Вт;

-

сумма термических сопротивлений слоев

конструкции, расположенной между ее

внутренней поверхностью и плоскостью

возможной конденсации, м2·0С/Вт;

R /ПН – сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/МГ, части ограждающей конструкции, расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и плоскостью возможной конденсации, определяемой в соответствии с ниже приводимым примечанием.

Примечание: плоскость возможной конденсации в однослойной однородной ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.

Схематически изобразить конструкцию наружной стены и показать плоскость возможной конденсации, например,

4.3.2.Определить

требуемое сопротивление паропроницанию

,

м2·ч·Па/мг,

из условия ограничения накопления влаги

в ограждающей конструкции за период с

отрицательными среднемесячными

температурами наружного воздуха по

формуле

,

м2·ч·Па/мг,

из условия ограничения накопления влаги

в ограждающей конструкции за период с

отрицательными среднемесячными

температурами наружного воздуха по

формуле

, (38)

, (38)

где Z0 – продолжительность, сут., периода влагонакопления, принимаемая равной периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха, tно, 0С, согласно [7,8];

Ео

– упругость водяного пара, Па, в плоскости

возможной конденсации, определяемая

при температуре в плоскости возможной

конденсации,

,

формула (35).

,

формула (35).

Температуру в плоскости возможной конденсации , 0С, определяют при средней температуре наружного воздуха, tно, периода месяцев с отрицательными среднемесячными температурами [7,8].

-плотность

материала увлажняемого слоя (утеплителя),

кг/м3,

принимаемая равной

-плотность

материала увлажняемого слоя (утеплителя),

кг/м3,

принимаемая равной

по

[9,приложение 3];

по

[9,приложение 3];

-

толщина увлажняемого слоя ограждающей

конструкции, м, принимаемая равной 2/3

толщины однослойной стены или толщине

теплоизоляционного слоя (утеплителя)

многослойной ограждающей конструкции;

-

толщина увлажняемого слоя ограждающей

конструкции, м, принимаемая равной 2/3

толщины однослойной стены или толщине

теплоизоляционного слоя (утеплителя)

многослойной ограждающей конструкции;

-

предельно допустимое приращение

массового отношения влаги в материале,

утеплителя, %, за период влагонакопления

Z0,

принимаемое по [9, табл.14];

-

предельно допустимое приращение

массового отношения влаги в материале,

утеплителя, %, за период влагонакопления

Z0,

принимаемое по [9, табл.14];

А – переводной коэффициент, равный 1000 в единицах СИ;

-

определяется по формуле

-

определяется по формуле

, (39)

, (39)

где

-

средняя упругость водяного пара наружного

воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными

температурами, определяемая согласно

[7,8].

-

средняя упругость водяного пара наружного

воздуха, Па, периода месяцев с отрицательными

температурами, определяемая согласно

[7,8].

Примечание: в формулах (38) и (39) величина 2,4 – переводной коэффициент размерностей (суток в часы, кг в г, процентов в доли единицы).

4.3.3.

Определить сопротивление паропроницанию

,

м2·ч·Па/мг,

ограждающей конструкции (в пределах от

внутренней поверхности до плоскости

возможной конденсации).

,

м2·ч·Па/мг,

ограждающей конструкции (в пределах от

внутренней поверхности до плоскости

возможной конденсации).

4.3.4.

Сравнить полученное сопротивление

паропроницанию ограждающей конструкции

с требуемыми сопротивлениями

паропроницанию, определенными по

формулам (32) и (38).

должно

быть не менее из наибольшего

и

.

и

.

4.3.5. В результате выполненных расчетов сделать выводы о возможности конденсации водяных паров на глади стены, на внутренней поверхности наружного угла и в толще ограждения, графически по рисунку определить зону возможной конденсации водяных паров. В случае установления возможности конденсации влаги необходимо предусмотреть меры против конденсации влаги [3, главы IX,XI].

Методика и примеры расчета паропроницания ограждающих конструкций приведены в [6,§6; 9, §4; 3, , §УП-ХI].