- •Экономическая теория

- •1 . Экономические ресурсы, эффективность их использования.

- •2. Рыночные структуры, их классификация, количественные характеристики.

- •Конкуренция: понятие, условие, формы и методы

- •4. Монополия. Максимизация прибыли монополистами. Принципы монополистического ценообразования

- •1.5. Издержки и эффективность монополий

- •5.Антимонопольное законодательство и государственное регулирование монополий.

- •6. Особенности современного макроэкономического развития

- •7. Экономический цикл: понятие и фазы развития

- •8.Теоретические концепции регулирования национальной экономики: классическая и кейнсианская. Основные инструменты государственного регулирования экономики.

- •9. Закон предложения: кривые предложения, неценовые факторы изменения предложения, эластичность предложения.

- •10. Закон спроса: кривая спроса, величина спроса, факторы изменения спроса, эластичность спроса.

- •11. Деньги, денежное обращение и денежная политика

- •12. Национальный доход и валовой внутренний продукт, производство, распределение и потребление валового внутреннего продукта.

- •13. Экономические блага и их классификация. Полезность благ. Полные и частичные блага

- •14. Государственный бюджет. Дефицит и профицит. Бюджетная политика государства.

- •15. Инфляция и безработица. Проблемы занятости на современном этапе экономического развития

- •16. Сущность и функции налогов в условиях рыночной экономики; основные принципы налогообложения.

- •17. Основные виды налогов; классификация налогов по территориальному признаку, по механизму взимания, по отношению к бюджетам разного уровня.

- •18. Кредитный рынок и кредитная система

- •19. Валютный рынок: спрос, предложение, равновесие

- •20. Международное разделение труда и предпосылки развития внешней торговли. Формирование мировых рынков.

- •Менеджмент

- •Сущность, объект, предмет и принципы менеджмента.

- •Сущность и классификация функций менеджмента

- •Развитие науки управления: классическая и научная школы управления. Процессный, системный и ситуационный подходы в управлении.

- •Становление и развитие менеджмента в России.

- •А. Организация и ее среда. Миссия и цель организации. Формирование целей функционирования организации.

- •Разработка структуры организации. Типы организационных структур. Централизованные и децентрализованные структуры.

- •Бюрократические структуры: функциональные, дивизиональные

- •Адаптивные структуры: проектные и матричные, организационные. Делегирование полномочий.

- •28. Контроль как процесс установления отклонения от предусмотренных величин и действий людей в хозяйственной деятельности. Субъекты и объекты контроля. Механизм контроля и принципы его осуществления

- •29. Методы управления: экономические, организационно-распорядительные и социально-психологические

- •30.Типология власти, концепции лидерства. Менеджер как лидер

- •Концепции лидерства

- •Менеджер как лидер

- •Организаторские способности

- •Психологическая компетентность

- •Политическая культура

- •2. Авторитет менеджера

- •3. Власть менеджера

- •Источники власти

- •Виды власти

- •Методы влияния

- •31.Функции государственных и региональных структур управления Функции государственного управления

- •32. Конфликты. Виды конфликтов и технология их разрешения

- •33.Сравнительная оценка теорий эффективного лидерства Определение понятия «лидерство»

- •Теории лидерства

- •1 Теория черт и харизматическая концепция лидерства

- •2. Бихевиористические теории лидерства (поведенческие и психологические концепции)

- •3 Личностно-ситуационные теории лидерства

- •4 Функциональные, синтетические и иные теории лидерства

- •36. Культура организации, её содержание. Модели организационной культуры. Влияние организационной культуры на эффективность деятельности фирмы.

- •Экономика строительства

- •36. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности, нормативные правовые акты, регулирующие деятельность предприятия, среда функционирования предприятия, внешняя и внутренняя

- •37. Значение строительства. Особенности строительной продукции. Технико-экономические особенности строительства.

- •1. Путем проведения торгов:

- •39. Жизненный цикл строительного объекта. Инвестиционный цикл строительного объекта. Предынвестиционный этап строительства.

- •40. Подготовительный этап строительства. Работы, выполняемые на этапе проектирования.

- •41.Этап строительства объекта. Этап эксплуатации строительного объекта, начальная эксплуатация. Этап ликвидации строительного объекта.

- •42. Способы ведения смр.

- •44. Особенности их применения. Достоинства и сложности ресурсного и ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства.

- •45. Достоинства и недостатки базисно-индексного метода определения стоимости строительства.

- •46. Достоинства и недостатки метода определения стоимости строительства на основе усн или банка данных о стоимости ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов.

- •47. Договора подряда. Функции инвестора, застройщика, заказчика, подрядчика.

- •48. Роль и функция сметы. Сметная документация.

- •49. Локальные сметы. Назначение и порядок составления

- •50. Объектные сметы. Назначение и порядок составления.

- •51. Сводный сметный расчет. Назначение и порядок составления.

- •52. Сметная прибыль. Понятие. Порядок расчета.

- •53. Основные фонды строительных организаций: виды, структура, показатели оценки и использования. Виды оценки основных фондов. Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость.

- •54. Амортизация основных фондов, порядок ее определения. Физический и моральный износ оф. Показатели эффективного использования основных фондов.

- •55. Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств, показатели использования. Источники образования оборотных средств. Классификация оборотных активов по степени ликвидности.

- •56. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. Типы и виды маркетинга.

- •57. Организация производства: производственный процесс и принципы его организации, типы, формы, и методы организации производства; производственная структура предприятия

- •58. Организация заработной платы на современных предприятиях: понятие, элементы, проблемы. Формы оплаты труда в строительстве. Система оплаты труда, ее основные элементы.

- •60.Группировка затрат по статьям калькуляции себестоимости смр. Назначение и особенности калькулирования себестоимости.

- •61.Группировка затрат по экономическим элементам на производство смр. Назначение и особенности составления сметы затрат по экономическим элементам.

- •62.Основные направления снижения себестоимости. Накладные расходы. Понятие. Порядок расчета.

- •63. Управление качеством продукции. Сертификация. Проблемы управления качеством на современном этапе

- •64. Ценообразование на предприятии. Ценовая политика и стратегии. Основы ценообразования в строительстве. Сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.

- •65. Договорная цена. Порядок установления и согласования.

- •67. Понятие рентабельности предприятия. Система показателей рентабельности, экономическое содержание. Рентабельность в строительстве. Показатели рентабельности.

- •68. Хозяйственные связи предприятий в условиях рынка. Система товародвижения, виды посредников. Лизинговые операции в практике работы предприятий.

- •69. Логистика. Задачи и функции логистики. Логистика запасов. Распределительная, закупочная, транспортная логистика: характеристика основных понятий, эффективности

- •Экономическая оценка инвестиций

- •Экономическая сущность и классификация инвестиций. Инвестиционная деятельность: характеристика, субъекты и объекты.

- •По объектам вложения капитала:

- •2) По срокам вложений:

- •3) По стратегическим целям:

- •По роли инвестиций для предприятия-инвестора:

- •По отношению к предприятию-инвестору:

- •По формам собственности инвестируемого капитала:

- •9.По региональной направленности инвестируемого капитала:

- •71.Состав и структура капитальных вложений. Источники финансирования капитального строительства на макро- и микроуровне. Минимальные приведенные затраты, их экономический смысл.

- •Динамические методы оценки инвестиционных проектов.

- •73. Понятие риска и неопределенности. Классификация инвестиционных рисков. Методы оценки рисков в системе инвестиционного проектирования.

- •74. Инвестиционная политика Астраханской области до 2020 г.

- •75. Формы государственной поддержки инвестиционных проектов в Астраханской области.

- •76. Статусы инвестиционных проектов, присваиваемые для оказания государственной поддержки в Астраханской области.

- •Планирование на предприятии

- •77.Планирование на предприятии: сущность, виды и формы. Структура системы планирования на предприятии.

- •78. Бизнес-планирование в деятельности предприятий. Основные задачи. Структура бизнес-плана.

- •79. Сущность и содержание прогнозирования, методы прогнозирования.

- •80. Планирование производства работ. Календарное и сетевое планирование. Оптимизация сроков строительства и сроков выполнения работ.

- •Бухгалтерский учет

- •81. Правовое регулирование бухгалтерского учета в строительстве

- •82. Организация бухгалтерского учета затрат на строительные работы у подрядчика

- •83. Учет расчетов, реализации и финансовых результатов от строительной деятельности у подрядчика.

15. Инфляция и безработица. Проблемы занятости на современном этапе экономического развития

Инфляция – одно из наиболее значительных аспектов нестабильности экономики. Она представляет собой обесценивание денег, в силу чего идёт процесс повышения общего уровня цен. Но это внешнее проявление процесса. Инфляция сопряжена с состоянием экономики, её спадом, нарушением финансов, разбалансированностью бюджета, кредитно-денежной системы и т.д. В общем, инфляция поражает все стороны и все звенья экономики.

Инфляция - это устойчивая тенденция к повышению общего уровня цен – выражает долговременный процесс снижения покупательной способности денег.

Под инфляцией обычно понимают избыток денег в обращении, что ведёт к их обесцениванию и росту цен на товары и услуги. Однако инфляция-это более сложное социально-экономическое явление, чем кажется на первый взгляд, охватывающее все стороны жизни общества. Цены не растут одновременно пропорционально. Даже в условиях высокой инфляции цены на одни товары могут вообще не меняться, а на другие снижаться. Поэтому инфляция означает рост общего уровня цен, измеряемого индексом цен.

Инфляция проявляется, прежде всего, в обесценивании денег по отношению к золоту, товарам, иностранным валютам. В результате её уменьшается золотое содержание национальной денежной единицы, поэтому цена золота растёт. Падение покупательской способности денег по отношению к товарам проявляется в росте оптовых и розничных цен. Обесценение денег по отношению к иностранным валютам выражается в падении курса национальной валюты по отношению к иностранной денежной единице.

С инфляцией сталкиваются практически все страны, причём последние годы характеризуются повышением её темпов. Можно сказать, что мир стал более инфляционным.

Отдельные стороны инфляции описывают понятия «дезинфляция», «дефляция», «стагфляция».

Дезинфляция означает замедление темпов инфляции.

Дефляция - долговременное снижение уровня цен.

Термин «стагфляция» является производным от стагнации и инфляции и означает высокую инфляцию при медленном или нулевом росте реального объёма производства. Часто этот термин употребляется для характеристики инфляции при одновременном спаде объёма производства.

Процесс, противоположный инфляции, называется дефляцией, а замедление темпов инфляции – дезинфляцией.

В экономической литературе выделяют следующие виды инфляции:

1)В зависимости от «глубины» государственного регулирования экономики, инструментария антиинфляционной политики инфляция может протекать в явной или подавленной форме. Процесс инфляции в явной или открытой форме проявляется в росте цен, снижении курса национальной валюты и т. п.

Подавленная инфляция протекает в скрытой форме и проявляется в снижении качества продукции, изменении структуры ассортимента, увеличении дефицита в экономике, росте очередей.

Открытая

инфляция проявляется в условиях свободных

цен и определяется по формуле 1:

![]() ,

где Р – средний уровень цен в текущем

году;

,

где Р – средний уровень цен в текущем

году;

![]() -

средний уровень цен в предшествующем

году.

Показателями уровня

инфляции являются индексы цен.

-

средний уровень цен в предшествующем

году.

Показателями уровня

инфляции являются индексы цен.

Скрытая инфляция проявляется в исчезновении товаров. Если государство устанавливает цены ниже равновесных, возникает дефицит на товарном рынке. Этот вид инфляции может присутствовать в любой экономической системе, где велико государственное вмешательство в рыночные процессы. Определить уровень скрытой инфляции весьма сложно, для этой цели используется ряд показателей: уровень дефицитности в экономике; соотношение государственных цен с ценами теневого рынка; вынужденные сбережения населения; временные затраты на поиск дефицитного товара. Дополнительные затраты потребителей на приобретение «дефицита» не доходят до производителей и не стимулируют эффективное производство.

2) В зависимости от объекта исследования различают национальную, региональную и мировую инфляцию. В национальном и региональном масштабах объектом анализа является динамика оптовых и розничных цен, дефлятор ВНП в какой-либо стране, на уровне объединения стран, на международном рынке (например, ЕС).

3) В зависимости от инфляционных импульсов по отношению к системе, вызываемых внутренними и внешними факторами, различают импортируемую и экспортируемую инфляцию. В случае поддержания в стране твердого валютного курса любое повышение цен на импортные товары будет импортировать инфляцию в страну. Значение этого фактора в развитии инфляционного процесса в стране зависит от доли внешней торговли в общем объеме ВНП. Чем она выше, тем больше эффект «импорта» инфляции.

4) В зависимости от темпов роста цен различают умеренную или ползучую инфляцию, галопирующую или «латинскую» и гиперинфляцию.

Инфляционные процессы, как говорилось выше, различаются по интенсивности.

Если темпы инфляции растут медленно и составляют 3-3,5% в год, то масштаб инфляции поддаётся контролю и сопровождается ростом деловой активности. Такой уровень инфляции считается нормальным и характерен для большинства стран ЕС в последние годы.

Инфляция, уровень которой не превышает 10% в год, называется ползучей. Её уровень относительно не высок, но существует вероятность превращения в галопирующую инфляцию.

Галопирующая инфляция измеряется в пределах до 200% в год. Она свидетельствует о серьёзных нарушениях кредитно-денежной политики в стране. Деньги теряют свою ценность, поэтому люди хранят только минимум денежных средств, необходимых для совершения сделок. Финансовые рынки попадают в депрессию, так как капитал уходит за рубеж.

Гиперинфляция – темпы превышают 200% в год или 50% в месяц. Инфляция становится неуправляемой. Цены пересматриваются каждый день. В пересчёте на год по принципу сложного процента такая инфляция будет развиваться с годовым темпом порядка 13000%.

Результатом гиперинфляции является полное недоверие к деньгам, вследствие чего наблюдается частичный возврат к бартеру и переход от денежной к натуральной заработной плате.

От инфляции, рассматриваемой как процесс, следует отличать инфляционный шок – разовый скачок цен, который может стать или не стать причиной гиперинфляции.

5) В зависимости от того, насколько успешно экономика адаптируется к темпам роста цен, инфляция подразделяется на сбалансированную и несбалансированную. В первом случае цены растут умеренно и стабильно. Все остальные макроэкономические показатели изменяются практически адекватно. При несбалансированной инфляции цены на товары разномоментно подскакивают вверх, а экономика не успевает приспособиться к изменяющимся условиям.

6) В зависимости от способности государства воздействовать на инфляционный процесс она подразделяется на контролируемую и неуправляемую. В первом случае государство может замедлять или ускорять темпы роста цен в среднесрочном аспекте. Во втором — реальных источников для корректировки уровня инфляции нет.

7) В зависимости от изменения показателя ВНП при росте спроса в экономике различают истинную и мнимую инфляцию. При мнимой инфляции наблюдается увеличение реального объема производства, обгоняющее рост цен (рост реального объема ВНП). На второй стадии по мере увеличения давления спроса происходит рост издержек, расстройство денежного обращения, стагнация производства (рост номинального объема ВНП).

8) В зависимости от факторов, порождающих и питающих инфляционный процесс, выделяют инфляцию «спроса» и инфляцию «издержек».

Инфляция спроса - порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объёмом производства («инфляция покупателей»). Этот вид инфляции был впервые исследован в рамках кейнсианского анализа.

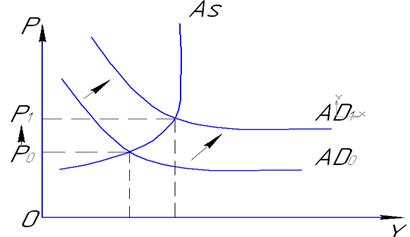

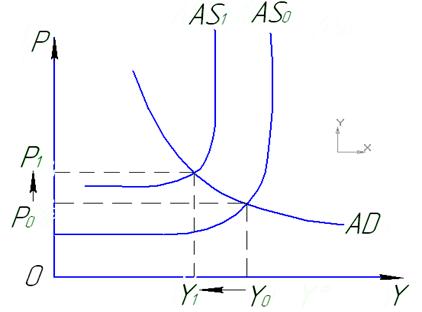

Влияние увеличения совокупного спроса на инфляцию зависит от того, на каком участке AS находится экономика в данный момент (рис.1):

- на горизонтальном, соответствующем неполной занятости в экономике, увеличение AD не сказывается на росте цен, вызывая соответствующее AD увеличения объёма предложения.

- на промежуточном участке увеличение совокупного спроса вызывает рост цен и объёма предложения.

- на вертикальном, соответствующем полной занятости в экономике, когда расширение производства практически невозможно, увеличение совокупного спроса толкает цены вверх, в то время как объём предложения остаётся неизменным.

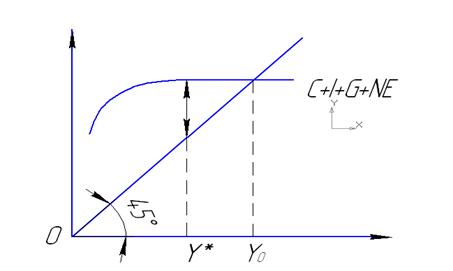

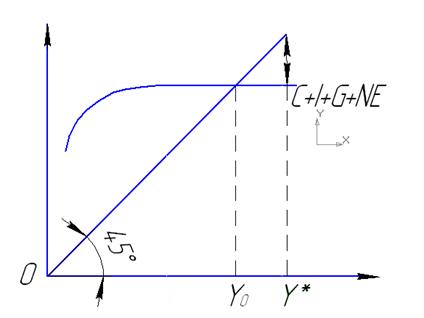

В рамках кейнсианской модели развивалась концепция инфляционного (рис.2) и дефляционного (рис.3) разрыва.

При инфляционном разрыве планируемые совокупные расходы (Е) превышают величину ВНП, достигаемого при полной занятости, т.е. Y0 > Y*. Однако удовлетворить AD нельзя, так как в экономике уже обеспечена полная занятость. Инфляция может остановиться, если произойдёт перераспределение доходов в пользу лиц, обладающих высокой склонностью к сбережению. В этом случае произойдёт сокращение AD (сдвиг линии планируемых расходов) и инфляционный разрыв будет ликвидирован.

При дефляционном разрыве планируемые совокупные расходы ниже ВНП, достигнутого при полной занятости, т.е. Y0 < Y*. В этом случае увеличение совокупных расходов окажет

положительное

воздействие на величину реального

ВНП.

Рисунок

1: Модель роста цен на основе увеличения

совокупного спроса

Рисунок

2: Инфляционный разрыв

Рисунок

3: Дефляционный разрыв

Инфляция

предложения (издержек), «инфляция

продавцов», возникает в результате

роста издержек. Объяснение инфляции

издержками было предпринято, когда

кейнсианский подход, согласно

которого инфляция может иметь место

только при полной занятости, был

опровергнут реальностью. В большинстве

стран инфляция сочеталась с безработицей

и спадом производства.

Рисунок

3: Дефляционный разрыв

Инфляция

предложения (издержек), «инфляция

продавцов», возникает в результате

роста издержек. Объяснение инфляции

издержками было предпринято, когда

кейнсианский подход, согласно

которого инфляция может иметь место

только при полной занятости, был

опровергнут реальностью. В большинстве

стран инфляция сочеталась с безработицей

и спадом производства.

Инфляция

предложения (издержек) иллюстрируется

на рис.4:

Рисунок 4: Модель роста уровня

цен на основе повышения издержек

При инфляции предложения в коротком

периоде кривая смещается влево. Такой

сдвиг может быть вызван ростом ожидаемого

темпа инфляции, который ведёт к росту

заработной платы, ускоряя инфляцию.

Рисунок 4: Модель роста уровня

цен на основе повышения издержек

При инфляции предложения в коротком

периоде кривая смещается влево. Такой

сдвиг может быть вызван ростом ожидаемого

темпа инфляции, который ведёт к росту

заработной платы, ускоряя инфляцию.

Цены и выпуск продукции изменяются в противоположном направлении – цены растут с Р0 до Р1, а объём производства сокращается с Y0 до Y1.

Фрикционная безработица (от англ. friction - трение, разногласие) связана с перемещением людей с одной работы на другую, из одной местности в другую. Причина данной формы безработицы в том, что и люди, и рабочие места неоднородны, и поэтому требуется определенное время для “взаимного поиска”.

Структурная безработица связана с изменениями в технологиях, а также с тем, что рынок товаров и услуг постоянно изменяется: появляются новые товары, которые вытесняют старые, не пользующиеся спросом. В этой связи предприятия пересматривают структуру своих ресурсов и, в частности, ресурсов труда. Как правило, внедрение новых технологий приводит либо к увольнению части рабочей силы, либо к переобучению персонала.

Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами производства, выполняемыми некоторыми отраслями в различные периоды времени, то есть в одни месяцы спрос на рабочую силу в этих отраслях растет (и, следовательно, снижается безработица), в другие - уменьшается (а безработица возрастает). К отраслям, для которых характерны сезонные колебания объемов производства (а значит - и занятости) относятся прежде всего сельское хозяйство, строительство и туризм.

Циклическая безработица связана с недостаточным совокупным спросом на товары и услуги, который вызывает рост безработицы в тех отраслях, где эти товары производятся. Наконец, скрытая безработица, которая характерна для отечественной экономики. Суть ее в том, что в условиях неполного использования ресурсов предприятия, вызванного экономическим кризисом, предприятия не увольняют работников, а переводят их либо на сокращенный режим рабочего времени (неполная рабочая неделя или рабочий день), либо отправляют в вынужденные неоплаченные отпуска. Формально таких работников нельзя признать безработными, однако фактически они являются таковыми. Несмотря на объективный характер безработицы, социально-экономические потери, которые она порождает, очевидны. Во-первых, не производится какая-то часть товаров и услуг, которые могли бы быть произведены, если бы человек работал. Во-вторых, снижаются налоговые поступления: работающий получает доход (заработную плату), который облагается налогом. В-третьих, снижается уровень жизни семьи безработного, так как пособие по безработице меньше, чем заработная плата. В-четвертых, ухудшается психологическое состояние безработного, становятся частыми конфликты в семье и т.д.

В этой связи одной из функций государства становится регулирование занятости, устранение негативных последствий безработицы. В частности, в каждом городе или районе созданы центры занятости, которые выполняют следующие функции: выплачивают пособия по безработице, помогают безработным найти работу, ведут переобучение новым, пользующимся спросом профессиям. В этих центрах оказывается и психологическая помощь людям, оставшимся без работы. Государство, кроме того, может оказывать финансовую поддержку тем предприятиям, где планируется массовое увольнение, с целью сохранения или модернизации рабочих мест. Далее, государство может вводить налоговые льготы для тех предприятий, которые принимают на работу наименее защищенные группы населения (инвалиды, многодетные матери, “чернобыльцы”, “афганцы”).

Оценивая безработицу как социально-экономическое явление, нельзя однозначно утверждать: хорошо это или плохо. С точки зрения человека, оставшегося без работы, это может оказаться трагедией. Однако с точки зрения экономической динамики данное явление - объективная необходимость. Другое дело, что государство должно “амортизировать” ее негативные последствия, а работники должны быть готовы к профессиональной и трудовой мобильности ради получения работы.

Итак, мне хотелось бы начать анализировать эти два интересных явления вместе, тем более, что существует график, показывающий соотношение “инфляция- безработица”, но по порядку.

ЗАВИСИМОСТЬ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ - КРИВАЯ ФИЛИПШСА

Рассматривая модели инфляции спроса и инфляции издержек, мы увидели, что инфляция спроса в краткосрочном периоде способна временно повысить реальный объем производства, стимулируя предложение труда. Инфляция издержек, наоборот, ведет к падению реального производства и уменьшению спроса на труд.

Таким образом, существует тесная связь между уровнем занятости и темпами инфляции. Обратная зависимость между инфляцией и безработицей была обнаружена профессором Лондонской школы экономики Олбаном Филлипсом. Исследовав статистические данные Великобритании почти за сто лет (с 1861 по 1957 гг.), он пришел к выводу, что темпы роста цен и заработной платы начинали снижаться, если безработица превышала 3%-ный уровень, и наоборот. В 1958 году Филлипс опубликовал результаты наблюдений и рассчитал обратную взаимозависимость между уровнем занятости и номинальной ставкой заработной платы. Графическое изображение этой зависимости получило название кривой Филлипса, которая описывается как (w t – w t-1)/ w t-1= - b (N* - Nt) I N*,

где w — номинальная ставка заработной платы, Ь - параметр, отражающий чувствительность уровня номинальной заработной платы к изменению уровня безработицы, N* - уровень полной занятости (соответствующий естественному уровню безработицы).

Расчеты Филлипса были подкреплены теоретическими разработками американского экономиста Р.Липси. Позднее П.Самуэльсон и Р.Солоу заменили в модели Филлипса темп прироста номинальной заработной платы на показатель инфляции к.

|

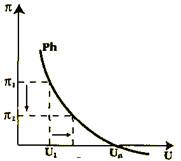

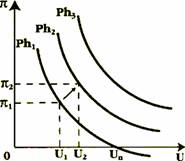

Рис. 1. Кривая Филлипса в краткосрочном плане

В этом виде модель Филлипса, отражающая взаимосвязь инфляции и безработицы, изображена на рис. 1.

Кривая Филлипса показывает обратную зависимость инфляции и безработицы в краткосрочном плане: если при темпах инфляции p1, безработица находится на уровне U1 то подавление инфляции до p2 сопровождается ростом безработицы до U2 Из графика (рис. 1) видно, что темп инфляции p, откладываемый по оси ординат, и уровень безработицы U, отмеченный по оси абсцисс, находятся в обратной зависимости. В краткосрочном плане инфляционный рост цен и заработной платы стимулирует предложение труда и расширение производства. Об этом и шла речь при рассмотрении инфляции спроса.

Необходимо отметить, что наличие обратной зависимости между уровнем безработицы и темпами инфляции связано со спецификой механизма инфляционных ожиданий экономических агентов. Формирование адаптивных инфляционных ожиданий происходит с учетом ее фактического уровня в прошлом и зависит от скорости пересмотра этих ожиданий:

pe1 = pe + v (p - pe )

где p - фактический темп инфляции, pe - текущие инфляционные ожидания, pe1 - ожидаемая инфляция в следующем периоде, a v - коэффициент коррекции ожиданий, изменяющийся в пределах [ 0 ; I]. При очень медленном изменении инфляционных ожиданий текущая инфляция почти не оказывает на них никакого воздействия. Если v = 1, то pе будут такими же, как текущая инфляция. Прогноз инфляции, при котором pе

1 = p, называется статическими ожиданиями. Они являются разновидностью (частным случаем) адаптивных ожиданий.

Рациональные ожидания означают, что экономические агенты в своих прогнозах учитывают всю имеющуюся у них информацию о будущих ценах и в среднем не ошибаются в своих расчетах: pe1 = pe1

(х), где i = 1,....n, а хi - факторы

ценообразования. Механизм рациональных ожиданий будет рассмотрен далее. Уравнение кривой Филлипса с учетом инфляционных ожиданий записывается как p1 = pe – b (U – Un ) + h где Ь - чувствительность номинальной ставки заработной платы к

изменению фактического уровня безработицы U, a Un - естественный уровень безработицы, h - внешний шок цен. Данное уравнение показывает, что темпы инфляции не меняются, если текущая безработица равна Un. Попытки удерживать безработицу ниже естественного уровня приводят к ускорению темпов инфляции, а выше - к замедлению. Поэтому Un (рис.1) называют «уровень безработицы, не ускоряющий темпов инфляции»

Проводя антиинфляционную политику, необходимо знать «цену» победы над инфляцией, т. е. определить, на сколько процентов повысится безработица, если снизить те на 1%. Этот показатель называется коэффициентом ущерба

(SR) и при статических ожиданиях измеряется весьма просто:

SR=\/ / b,

где

b

-

изменение уровня безработицы в процентах.

где

b

-

изменение уровня безработицы в процентах.

![]()

Таким образом, повышение темпов инфляции - плата за расширение рабочих мест.

Напротив, за снижение темпов инфляции нужно платить увеличением безработицы. Однако эта зависимость не выдержала эмпирической проверки в 1970-е гг. В чем причина того, что кривая Филлипса стала вести себя «ненормально»? Дело в том, что в экономике США и стран Западной Европы в начале 1970-х гг. динамика цен и производства отразила последствия целого ряда кризисных явлений. Олигополистический сговор стран ОПЕК о резком повышении цен на энергоносители вызвал энергетический кризис в странах-импортерах. Поэтому назревший к тому времени структурный кризис в США и Западной Европе обострился внешним шоком.

Спады производства 1973-74 гг. и начала 1980-х, вызванные ростом издержек, было невозможно остановить мерами кредитно-денежной политики. Развивалась стагфляция: рост безработицы сопровождался повышением темпов инфляции. На графике (рис. 2) ситуация стагфляции изображена смещением кривой Филлипса

вправо-вверх из положения Ph1 до положения Ph3.

На рисунке изображено одновременное повышение инфляции p1—>p

2 и безработицы U1—> U2., т. е. стагфляция, что выражается смещением кривой Филлипса вправо-вверх. В долгосрочном плане реальный объем производства и уровень занятости не зависят от инфляции спроса, а изменяются под влиянием внешних факторов: шоков предложения (технология, ценовые шоки) и шоков спроса. Например, внедрение новых ресурсосберегающих технологий снижает издержки на единицу продукции, и реальный объем производства растет, повышая уровень занятости. Если развитие экономики требует структурной перестройки, технологических нововведений, а правительство продолжает стимулировать производство, раздувая совокупный спрос, инфляция издержек загоняется внутрь. Несбалансированная экономика становится особо чувствительной ко внешним и внутренним шокам.

Инфляция в 2012 году

Прогноз Минфина РФ: 7% ( в.т.ч. на услуги ЖКХ: 11.5%). Реальный уровень инфляции в 2012 году составил 6.6%.

Ежемесячные темпы инфляции:

январь: 0.5%;

февраль: 0.4%;

март: 0.6%;

апрель: 0.3%;

май: 0.5%;

июнь: 0.9%;

июль: 1.2%;

август: 1.0%;

сентябрь: 0.5%;

октябрь: 0.5%;

ноябрь: 0.3%;

декабрь: 0.5%

Антиинфляционная политика России в 2012 году

Рост тарифов естественных монополий предполагается ограничением уровнем инфляции, за исключением цен на газ;

Введение тарифных каникул: повышение тарифов естественных монополий предусматривается в двух вариантах: а) поэтапно в течение года: с 1 января 2012 года на 5%, с 1 июля 2012 года на 9.5%. При этом среднегодовой рост тарифов в 2012 г. составит 10,2%. б) тарифы планируется индексировать с 1 июля 2012 года на 15%;

Снижение ставки страховых взносов с 34% до 30%;

Совершенствование структуры отраслей промышленности (диверсификация экономики);

Повышение эффективности естественных монополий (снижение предельных издержек).

Введение социальной нормы потребления коммунальных ресурсов: в пределах этой нормы цены будут зафиксированы, превышение же нормы будет тарифицироваться по более высоким ценам;

Планировался ввод экспортных пошлин на зерно с 1 апреля 2012 года. За январь 2012 года экспорт зерна составил 20 млн.т. при общем потенциале 33 млн.т. (Минэкономразвития могло ввести пошлины, если объем экспорта превысил бы 24-25 млн.т.).

Цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для сельскохозяйственных товаропроизводителей устанавливаются со скидкой 30% от оптовой цены, сложившейся на 31 декабря 2011 г. в том субъекте РФ, где работают сельскохозяйственные товаропроизводители. При этом цена не должна быть ниже себестоимости ГСМ. Льгота будет действовать до 30 июня 2012 года.

Повышение ставки рефинансирования с 14 сентября 2012 года до 8.25% было направлено на сдерживание инфляционных ожиданий

Причины инфляции в 2012 году

рост нефтегазовых доходов (рост ликвидности на денежном рынке);

"сужение" рынка труда (снижение уровня безработицы приводит к повышению уровня инфляции: по мере того, как спрос продолжает расти и экономика приближается к состоянию полной занятости, запасы ресурсов в отдельных отраслях заканчиваются и цены на них начинают увеличиваться, в том числе растет заработная плата. Инфляция уже возникает, а рынок труда продолжает постепенно сужаться и дает возможность профсоюзам добиваться дальнейшего увеличения оплаты труда. Издержки производства начинают расти, но перекладываются в виде повышения цен на потребителей);

ослабление курса рубля (период май-июнь. Как следствие, удорожания импортируемых товаров в рублевых ценах).

повышение тарифов на услуги естественных монополий с 1 июля 2012 года;

рост цен на продовольственные товары на мировом рынке;

неурожай зерновых и зернобобовых культур в РФ из-за засухи (с начала года зерновые подорожали на 40–50% и из-за неурожая цены прибавят еще 20–30%. Рост оптовых цен на зерновые приведет к удорожанию продуктов питания и окажет негативное влияние на отечественное животноводство, особенно птицеводство и свиноводство. К примеру, цена на зерно третьего класса в 2012 году составила 10 тыс. руб. за тонну против 5 тыс. руб. за тонну годом ранее).

рост цен на продовольственную пшеницу (в среднем на 90% до 10 тыс. руб. за тонну) и фуражное зерно

Причины снижения инфляции в 2012 году:

вступление России в ВТО (подписание документов состоялось 16 декабря 2011 года, Государственная дума приняла законопроект "О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) от 15 апреля 1994г." 10.07.2012. Снижение инфляции планируется за счет более дешевых импортных товаров (в среднем тариф сократится на 3.5% к 2015г. Сегодня средний тариф составляет 9.5%, в 2013г. он достигнет 7.4%, в 2014г. - 6.9%, в 2015г. - около 6%); привлечение новых технологий, применение которых позволит снизить издержки производства).;

изъятие нефтегазовых доходов с денежного рынка