- •6. Геоэкология гидросферы суши

- •1. Общая характеристика гидросферы суши

- •2. Экологически неблагоприятные природные процессы, обусловленные деятельностью вод суши

- •3. Экологические последствия антропогенного воздействия на гидросферу суши

- •1. Общая характеристика гидросферы суши

- •2. Экологически неблагоприятные природные процессы, обусловленные деятельностью вод суши

- •3. Экологические последствия антропогенного воздействия на гидросферу суши

6. Геоэкология гидросферы суши

1. Общая характеристика гидросферы суши

2. Экологически неблагоприятные природные процессы, обусловленные деятельностью вод суши

3. Экологические последствия антропогенного воздействия на гидросферу суши

1. Общая характеристика гидросферы суши

Поверхностная гидросфера суши включает в качестве основных элементов реки, озера, болота, ледники и снежный покров.

Наиболее важным элементом являются реки - непрерывно действующие водотоки, собирающие атмосферные осадки и подземные воды с обширных территорий, называемых водосборными бассейнами. Для каждой реки в течение года характерно чередование паводков (половодий) и низкого уровня воды (межени). Количество воды во время половодий увеличивается в 5-20 раз и более по сравнению с меженью, а в особо многоводные годы - до 80-100 раз.

Время проявления половодья и его сроки зависят от питания рек. В реках с преимущественно снеговым питанием половодье приходится на весенний период, с дождевым питанием - на летний. Своеобразный режим наблюдается в реках смешанного питания (ледникового и дождевого), где время половодий растягивается до полугода и где максимумы приходятся на летние месяцы.

Важными характеристиками рек являются величины поверхностного руслового стока и расхода воды. Под русловым стоком понимают количество воды, переносимое речным потоком через его поперечное сечение за некоторый период времени, под расходом - количество воды, переносимое потоком через его поперечное сечение за единицу времени. Также выделяют и твердый сток реки - количество перемещаемых твердых и растворенных веществ, проносимых рекой через любое поперечное сечение за определенный промежуток времени.

Величина твердого стока крупных рек в некоторых случаях соизмерима с русловым стоком и измеряется десятками млн. т в год. Разные реки приносят к своему устью неодинаковый материал. Реки, имеющие на всем своем протяжении горный характер и впадающие в море или озеро, могут приносить гальку разной величины.

Большие равнинные реки, даже если их истоки находятся в горах, перетирают на своем длинном пути по равнине всю гальку и доносят до устья только песок или даже ил в виде взвешенной мути. Участки низменной суши, образовавшиеся из речных отложений у береговой линии моря (или озера) в устьевой части рек, называют дельтами.

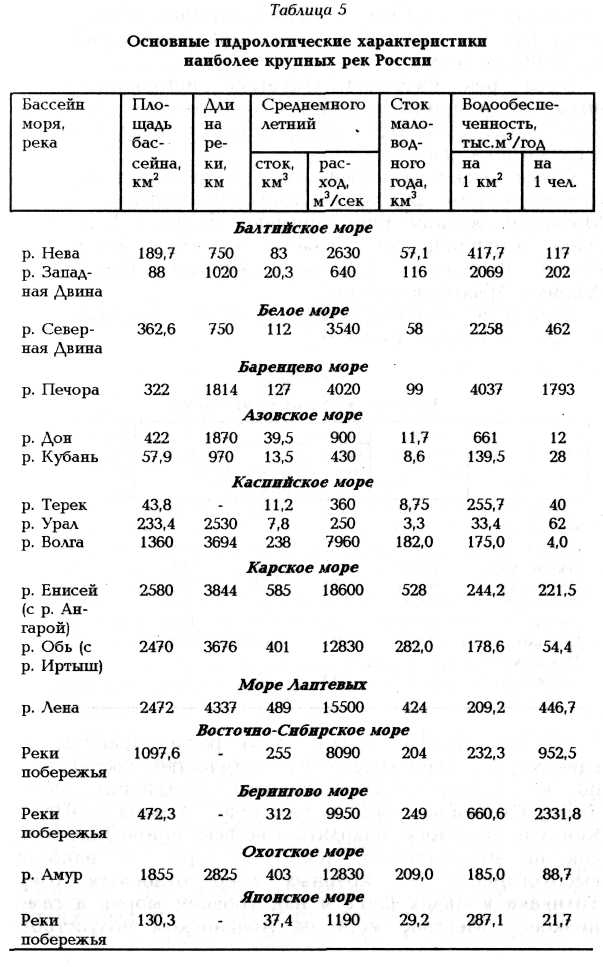

В табл. приведены основные гидрологические характеристики рек России. К наиболее крупным речным системам относятся реки Лена, Енисей, Волга и Обь, среднемноголетний расход воды в которых колеблется от почти 8000 до 18 600 м3/с, а величина стока оценивается в 238-489 км3/год.

Воды рек являются главными источниками для питьевого и промышленного водоснабжения, орошения земель, получения гидроэлектроэнергии, местами вылова и разведения рыб.

Озера - впадины рельефа, заполненные застойной или слабопроточной водой, не имеющие прямой связи с Мировым океаном. Они занимают свыше 2 % площади суши. Крупнейшими озерами являются Каспийское (море), Верхнее в Северной Америке, Виктория в Африке, Аральское в Азии.

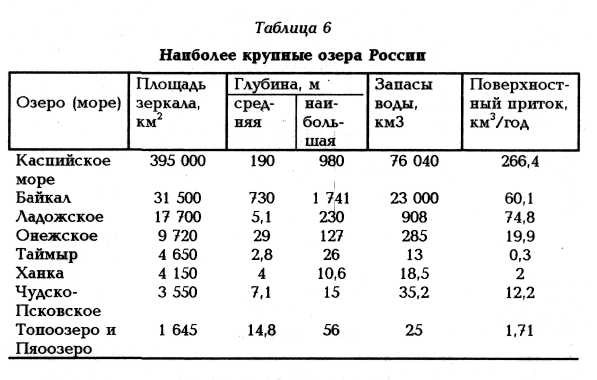

Основные характеристики наиболее крупных озер России приведены в табл.

На поверхности Земли озера распространены неравномерно. Наибольшее их количество сосредоточено в областях плейстоценового оледенения (озера Фенно-Скандинавского полуострова, севера США и Канады). Они могут находиться во всех природных зонах как на низменностях, так и в горах. К наиболее высокогорному из крупных озер относится озеро Титикака в Андах (3812 м над уровнем моря), а самое низкое - Мертвое море на Аравийском полуострове, поверхность которого располагается ниже уровня моря на отметке -395 м. Глубина озер измеряется десятками и сотнями метров. Самое глубокое озеро Байкал имеет глубину 1741 м.

Озерные впадины создаются природными (экзогенными и эндогенными) и техногенными причинами. Среди эндогенных озер выделяют группы вулканических, сейсмогенных и тектоногенных котловин. Вулканогенная группа включает кратерные, кальдерные, фумарольно-гейзеровые, лавово-плотинные и лахарово-плотинные типы. Например, крупнейшее на Кавказе озеро Севан относится к лавово-плотинному типу.

К сейсмогенной группе относятся обвально-плотинные озера, являющиеся следствием сильных землетрясений. Например, обвально-плотинное Сарезское озеро в горном Бадахшане на Памире, образование которого вызвано землетрясением 1911 г.

Широко распространены тектоногенные озера рифтового (грабенового) типа как, например, Байкал, Мертвое море, Восточно-Африканские озера.

Экзогенные озера включают также котловины, возникновение которых связано с провально-карстовыми, провально-суффозионными, флювиальными (русловыми, пойменными), дефляционными, гляциальными (экзараци-онными, термокарстовыми, гляциально-плотинными), биогенными и другими процессами. Площадь таких озер сравнительно невелика. Вода в них может исчезать.

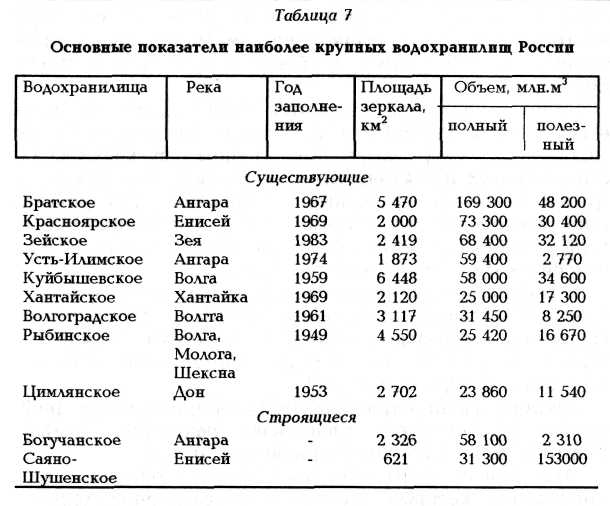

К техногенным озерам относят водохранилища, создаваемые на наиболее крупных реках и осуществляющие многолетнее регулирование речного стока. Основные показатели наиболее крупных водохранилищ России приведены в табл. Наиболее крупным из них является Братское водохранилище на Ангаре.

Болота - избыточно увлажненные участки суши, заросшие специфической растительностью. Болота на Земле покрывают площади около 2 млн. км2, встречаясь в областях с влажным гумидным климатом, в которых зеркало грунтовых вод занимает приповерхностное положение. По местоположению и условиям водного питания различают верховые, промежуточные, низинные и приморские болота. Верховые болота располагаются на водоразделах, речных террасах и склонах возвышенностей. Подпитываются они атмосферными водами. Болота промежуточного типа имеют двойное питание: атмосферное и подземными водами. Низинные болота располагаются в котловинах, часто на месте озер. Питание их осуществляется подземными и текучими водами. Приморские болота распространены на морских побережьях с влажным климатом. Питание их атмосферное. Во время приливов площадь таких болот может покрываться водой.

Болота играют важную роль в формировании гидрологического режима рек. Являясь стабильным источником питания рек, они регулируют половодья, растягивая их во времени, что способствует естественному самоочищению речных вод.

На территории России болота и заболоченные территории занимают свыше 10 % площади, аккумулируя огромные массы воды. Основные болотные массивы сосредоточены на северо-западе и севере европейской части, а также на севере Западной Сибири. Площади болот колеблются от нескольких гектаров до десятков квадратных километров.

Ледники образуются на поверхности Земли в областях с низкими среднегодовыми температурами в результате накопления значительных масс снега. Они развиты почти во всех высокогорных сооружениях, в Антарктиде и на многих полярных островах. На всех материках мира они занимают около 11 % поверхности суши. Общий объем заключенного в них льда составляет около 30 млн. км3.

Высотное положение их зависит от климата. Наиболее низкое положение они занимают в приполярных областях, опускаясь до уровня Мирового океана (Антарктида); наивысшее (до 5000-6000 м) - в горах приэкваториальной зоны.

В зависимости от климата, рельефа и соотношения областей питания и стока выделяют горные (долинные, переметные, каровые, висячие), материковые (покровные) ледники и ледники промежуточного типа, сочетающие элементы горных и покровных ледников.

Важнейшей особенностью ледников является способность их перемещаться в стороны от областей питания в результате вязкопластичного течения и под влиянием силы тяжести. Скорости движения различны и непостоянны во времени. Горные ледники Альп движутся со скоростью 0,1-0,4 м/сут, Памира и Гималаев - до 2-4 м/сут. В отдельных случаях наблюдается катастрофическое увеличение скорости, достигающее 50-150 м/сут.

Огромные площади (25 % всей суши земного шара) заняты почвенным льдом (многолетнемерзлыми горными породами) и относятся к криолитозоне.

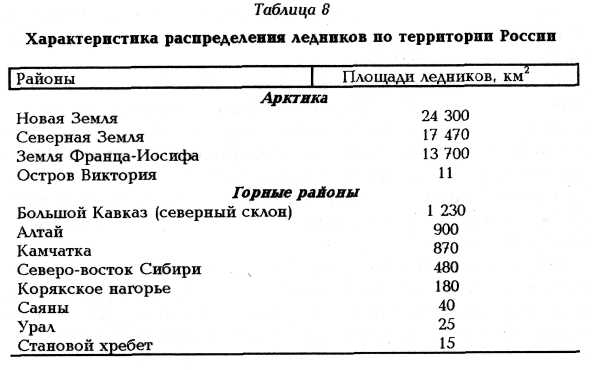

На территории России основная масса ледников сосредоточена на арктических островах и в горных районах (табл.).

Наибольшие площади горного оледенения характерны для Кавказа (свыше 1400 ледников), Камчатки, Алтая. На островах Арктики распространены ледниковые щиты и покровы. Вечной мерзлотой занято около 50 млн. км2, или 47 % площади.

Снежный покров - слой снега на поверхности Земли, образующийся вследствие снегопадов. Последние разделяются на обложные - выпадающие в течение длительного времени, ливневые - кратковременные значительной интенсивности, снежную морось - выпадение мельчайших снежинок или ледяных игл.

В снежном покрове кроме снега присутствуют механические примеси и иногда вода. Продолжительность существования снежного покрова зависит от климатических условий. Залегающий непрерывно более трех декад снеговой покров принято называть устойчивым, в отличие от временного, сохраняющегося меньшее время.

Характеристиками снежного покрова являются его высота, измеряемая в сантиметрах, и плотность. Плотность колеблется от 0,01-0,1 г/см3 для плотного, слежавшегося снега в горных районах.

Максимальная площадь снежного покрова приурочена к марту, когда снег покрывает около 19 % земной поверхности. Минимальная площадь, составляющая около 9 % всей территории, отмечается в августе.

Наибольшая средняя высота снежного покрова в европейской части России наблюдается на западных склонах Северного Урала (более 90 см), в азиатской части - на Западно-Сибирской низменности (110-120 см), на Камчатке, Сахалине и в низовьях р. Амура.

Как и другие виды атмосферной влаги (пар, туман облаков, капли дождя), снежный покров является основным источником формирования и восполнения водных ресурсов, определяя водность рек, озер, болот, образование и режим ледников.