- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

Зависимость между пористостью породы и временем пробега продольной волны по породе отвечает уравнению среднего времени (V.7). Трудность использования этого уравнения заключается в сложности выбора основных параметров Δtж и Δtм, изменяющихся от площади к площади в широких пределах. Величина Δtм зависит от минералогического состава скелета породы и для конкретных типов отложений постоянна. В породах с мономинеральной твердой фазой Δtм соответствует интервальному времени распространения упругих волн в породообразующем минерале (кварце, кальците, доломите и т. д.). На рис. 140, а показана зависимость kп от Δtп для однородных неглинистых пород с межзерновой пористостью, отвечающая выражению (V.6). При содержании в скелете породы нескольких минералов, различающихся по своим упругим свойствам, Δtм определяется как средняя взвешенная величина. Среднее значение скорости распространения волн в осадочных породах составляет 2500—4000 м/с (см. табл. 1).

Основные факторы, влияющие на скорость распространения упругих колебаний в горных породах: литолого-минералогический состав, поровое пространство, заполненное жидкостью, форма и размер пор, степень насыщения пор жидкостью или газом, степень цементации, текстурные и структурные особенности, разность горного и пластового давлений (эффективное давление) и др.

В ряде случаев необходимо определить интервальное время пробега упругой волны в минеральном скелете породы Δtм для конкретного интервала геологического разреза. Это достигается сопоставлением интервального времени, отсчитанного по диаграмме акустического каротажа Δt, со значениями пористости kп, определенными по керну или одним из геофизических методов. Полученные данные используются для нахождения по Δt параметра kп (рис. 140, б).

Усредненная прямая, проведенная через нанесенные точки, отсекает на оси времен значение Δtм при kп=0. Если пористость по разрезу изменяется слабо, значение Δtм определяют для каждого относительно однородного пласта:

![]()

где Δtж — время пробега упругой волны в жидкости, заполняющей поровое пространство породы.

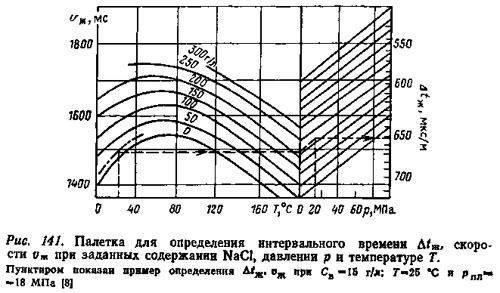

Скорость распространения упругих колебаний в воде зависит от минерализации, температуры и давления и определяется с помощью номограммы (рис. 141). С повышением минерализации воды скорость увеличивается. Например, при росте минерализации воды от 0 до 200 г/л скорость распространения волн при 20 °С увеличивается от 1475 до 1700 м/с, т. е. на 18 %. При повышении температуры до 70 °С наблюдается заметное возрастание скорости распространения упругих волн: при дальнейшем увеличении температуры воды — тенденция к снижению скорости.

Скорость распространения упругих волн в нефти и газе меньше, чем в воде. Это объясняется в первую очередь большей по сравнению с водой сжимаемостью углеводородов. Так, скорость распространения волн в песке, полностью насыщенном нефтью, на 15—20% меньше, чем в песке, заполненном водой. В общем случае существуют зависимости vP вп>vP нп>vP гп и vS вп>vS нп>vS гп. Пределы изменения колеблются от 0 до 20%.

На практике в связи с наличием зоны проникновения в проницаемых пластах скорости распространения волн в нефтегазоносных или водоносных пластах различаются несущественно, поэтому независимо от характера насыщения проницаемых пород, вскрываемых скважиной, допускается, что скорость распространения волн в воде vж=1600 м/с.

С повышением давления происходит увеличение скорости распространения упругих волн. Например, в воде, находящейся под давлением около 60 МПа, скорость увеличивается на 7 % по сравнению со скоростью в воде, находящейся при атмосферном давлении. При низком давлении даже очень небольшое содержание газа в жидком заполнителе пор приводит к резкому уменьшению скорости распространения волн в пласте. С ростом давления наблюдается плавное увеличение скорости в породе, содержащей газ.

На скорость распространения упругих волн в породе большое влияние оказывает разность горного и пластового давлений (эффективное давление). С увеличением разности давлений скорость возрастает сначала быстро, а затем медленно, пока разность давлений не достигнет некоторого предельного значения. С глубиной разность горного и пластового давлений возрастает, что вызывает увеличение скорости распространения упругих волн. Уравнение среднего времени (V.7) считается справедливым для предельной разности давления 30—40 МПа, в общем случае соответствующей глубинам более 3000 м. Под влиянием эффективного давления происходит процесс сближения и переупаковки зерен, что обеспечивает взаимный контакт большинства зерен и ведет к постепенному увеличению скорости vn. Дальнейшее ее увеличение определяется контактной упругостью зерен и при давлении, превышающем предельное, растет очень медленно.

На скорость оказывает влияние и тип цемента, который принято делить на вязкий (глинистый) и жесткий (карбонатный, кварцевый и пр.). Увеличение количества жесткого цемента соответствует увеличению доли твердой фазы в единице объема среды, уменьшению пористости, росту модуля упругости и повышению скорости распространения волн. В случае увеличения объемной доли глинистого цемента, обладающего высокой сжимаемостью и пластичностью, наблюдается снижение объемного модуля упругости среды и скорости распространения упругих волн.

При значительной объемной глинистости породы для определения kп используют обобщенное уравнение среднего времени для пород с любой глинистостью:

![]()

где Δtгл — интервальное время глин, зависящее от характера распределения глинистого материала в породе (в агрегатном состоянии).

Скорость распространения упругих волн в значительной мере зависит от структуры и размера пор. Например, вертикальные трещины мало изменяют скорость в породе, в то время как горизонтальные трещины оказывают приблизительно такое же влияние, как межзерновая пористость. Каверны достаточно крупных размеров не оказывают влияние на скорость распространения упругих волн.

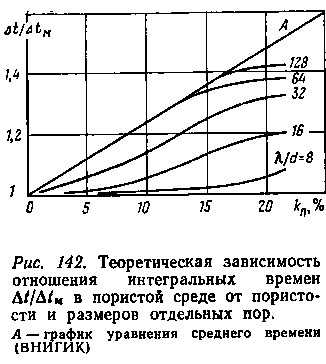

На рис. 142 приведены зависимости отношений поинтервальных времен Δt/Δtм в пористой среде от kп и отношения длины продольной волны λ к размеру пор d. Видно, что увеличение пористости ведет к снижению Δt, но при λ/d=8 продольная болна распространяется практически по скелету, не фиксируя поры больших размеров и каверн. Учитывая применяемые частоты излучателей используемой аппаратуры f=25÷30 кГц, что соответствует длине волны λ=10÷20см, можно считать, что данный эффект будет проявляться при размерах пор более 1,5—3 мм. Следовательно, kп. общ породы с каверновой структурой порового пространства, оцененный по АК, будет заниженным.

Для большинства районов бурение скважин проводится на ПЖ с минерализацией 4—7 г/л. Для этих условий интервальное время в фильтрате Δtф = 610÷640 мкс/м при пластовой температуре Т=40÷100°С и давлении р = 20÷40 МПа. При высокоминерализованной промывочной жидкости tп=tф=560 мкс/м.