- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

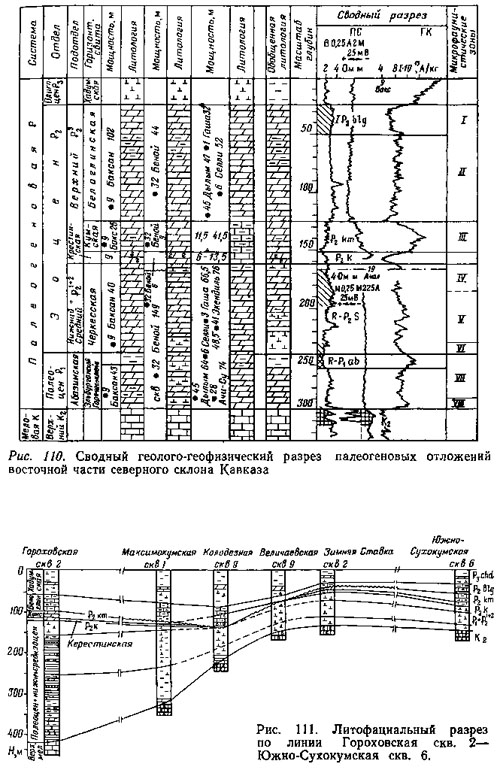

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

§ 33. Геологические построения

По материалам совместной обработки геологических и геофизических данных составляются литофациальные и профильные геологические разрезы, литофациальные, структурные и другие карты.

Литофациальные разрезы служат для изображения изменений литофаций и их мощностей в заданном направлении (предпочтительнее по простиранию и вкрест простирания структуры) для отдельных стратиграфических горизонтов или комплексов пород. Для построения литофациальных разрезов (см. рис. 104, Б и 111) исходными данными послужили корреляционные схемы, изображенные соответственно на рис. 104А и 105.

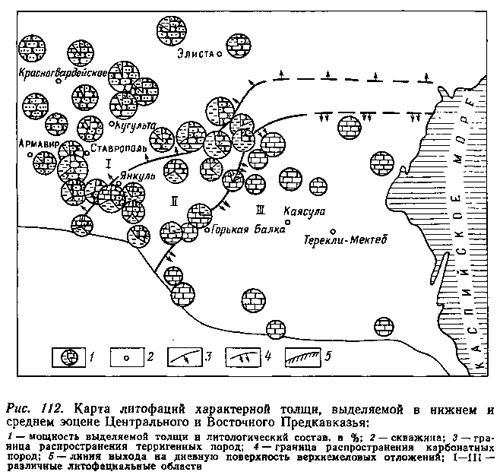

Литофациальные карты (карты литофаций) характеризуют изменения по площади литологического состава некоторого стратиграфического горизонта и отражают преобладающий вещественный состав пород данного возраста. Литофациальные карты рекомендуется совмещать с картами равных мощностей. Существует несколько способов выделения литофаций и построения литофациальных карт. Один из них основан на изображении изменения литофаций в виде диаграмм, в которых общая мощность исследуемого комплекса, вскрываемого скважиной, соответствует площади круга, а литологическому составу и процентному содержанию каждой породы отвечают отдельные секторы круга. Такой способ изображения дает наглядное представление об изменении мощности и литологии изучаемого комплекса отложений. С помощью указанной диаграммы в пределах исследуемой территории можно выделить характерные литофациальные области (рис. 112).

Как видно из рисунка, с северо-запада на юго-восток наблюдается замещение песчано-алевролитовых пород карбонатными. Процесс замещения происходит постепенно, и на карте выделяется переходная область II, где наряду с песчано-алевролитовыми пластами широко распространены глинисто-аргиллитовые и карбонатные породы. Литофациальные карты вместе с литофациальными разрезами характеризуют условия залегания и распространения различных пород, в том числе и коллекторов, благоприятных для скопления нефти и газа.

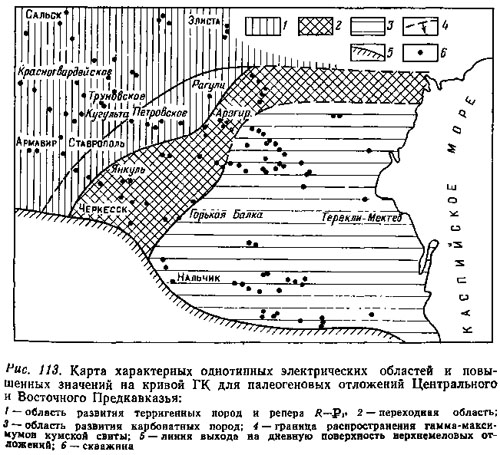

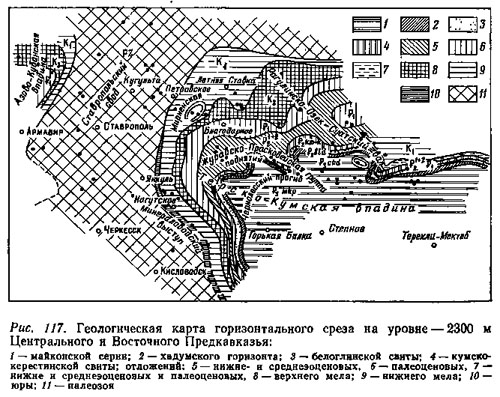

Литолого-геофизические карты являются разновидностью литолого-фациальных карт. Литолого-геофизическая карта характерных однотипных электрических и радиоактивных областей палеогеновых отложений Центрального и Восточного Предкавказья (рис. 113) показывает, что среди палеогеновых отложений исследуемой территории достаточно четко выделяются три электрические и две области повышенных значений на кривой ГК. Как видно, на литолого-геофизической карте выделяются те же три литологические области, что и на карте литофаций (см. рис. 112).

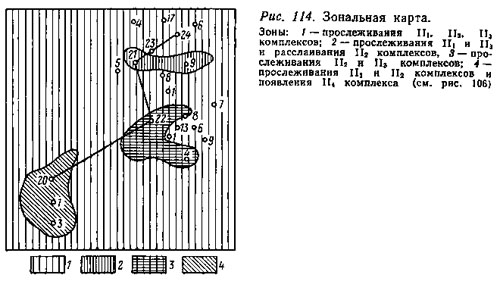

Зональные карты служат для выделения внутри продуктивного пласта фациально устойчивых и литологически однородных участков. Зональная карта, приведенная на рис. 114, составлена по материалам зональной корреляции (см. рис. 106).

Зональные карты весьма полезны при проектировании эксплуатационных и нагнетательных скважин и при изучении состояния разработки нефтегазового месторождения. Впервые такие карты были построены М. А. Ждановым для продуктивных отложений девона Западного Приуралья.

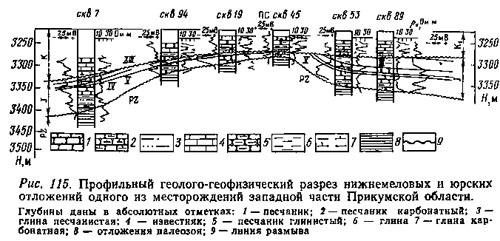

Профильный геолого-геофизический разрез представляет собой совмещение на одном чертеже корреляционной схемы и профильного геологического разреза. При построении такого профиля геолого-геофизические разрезы скважин размещаются на чертеже в соответствии с выбранным направлением с учетом превышения скважин над уровнем моря (абсолютных отметок) и расположения в плане (рис. 115).

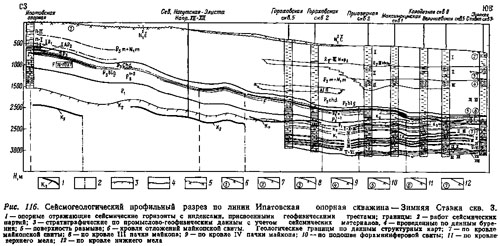

Сейсмо-геологические профильные разрезы составляются для исследования больших регионов, неравномерно разбуренных, когда построение профильных геологических разрезов только по данным бурения затруднительно. При построении сейсмо-геологических профильных разрезов используют материалы корреляционных схем и результаты сейсморазведочных работ. Направление профильных разрезов должно по возможности совпадать с направлением корреляционных схем.

На профильный разрез наносятся опорные отражающие горизонты, которые увязываются с данными ГИС. Прослеживание этих горизонтов на профиле производится с учетом соответствующих сейсмических структурных карт и профилей. Руководствуясь конфигурацией опорных сейсмических горизонтов, на профиле прослеживают выше- и нижележащие литолого-стратиграфические границы изучаемого комплекса.

На рис. 116 приведен пример сейсмо-геологического профильного разреза. Протяженность профиля 210 км. Профильный разрез сечет в направлении с северо-запада на юго-восток области развития карбонатных, алеврито-мергельно-глинистых и песчано-глинистых палеогеновых отложений Центрального и Восточного Предкавказья.

Комплексное использование материалов сейсморазведки, ГИС и данных бурения повышает точность интерпретации данных сейсморазведки и корреляционных построений.

Пластовые карты (рис. 117) изображают сечение пластов горизонтальной плоскостью на некотором гипсометрическом уровне. Такие карты горизонтального среза отражают конфигурацию геологических границ на горизонтальной плоскости. Для построения пластовой карты необходимо определить следы пересечения горизонтальной плоскости с границами всех пластов, пересекаемых этой плоскостью.

Следы пересечения плоскости среза с пластами определяют по профильным геологическим и геолого-геофизическим разрезам скважин, корреляционным схемам и разрезам отдельных скважин, а также по данным структурных карт и другим материалам. Полученные следы сечения пластов переносят на план и соединяют между собой. Построение пластовых карт весьма эффективно в платформенных областях при пологом залегании пластов.

Обычно при исследовании крупных территорий не ограничиваются построением одной пластовой карты, а строят серию таких карт, дающих последовательное освещение вскрываемого комплекса отложений на исследуемой территории.

Обоснование и унификация стратиграфических границ и составление унифицированной стратиграфической схемы заключается в корреляции всех типовых и сводных геолого-геофизических разрезов, полученных для отдельных площадей и районов данной территории (рис. 118). Этим обеспечивается учет имеющегося биостратиграфического и каротажного материала, полученного на исследуемой территории. В унифицированной стратиграфической схеме выделяют лишь те стратиграфические границы, которые хорошо прослеживаются для всей исследуемой территории и надежно подтверждены геологическими и геофизическими данными.

Для обоснования и унификации стратиграфических границ в условиях фациально изменчивых отложений помимо корреляционных схем используют дополнительные геолого-геофизические материалы: карты литолого-геофизических областей, карты литофаций, литофациальные и профильные геологические разрезы, региональные корреляционные схемы, а также другие геологические и геофизические данные.

Так как при составлении стратиграфических схем используется комплекс геолого-геофизических материалов, а также доступный и легко обрабатываемый каротажный материал, повышается эффективность применения унифицированных схем в практической работе.

ВЫДЕЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ