- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

Компонентный газовый анализ

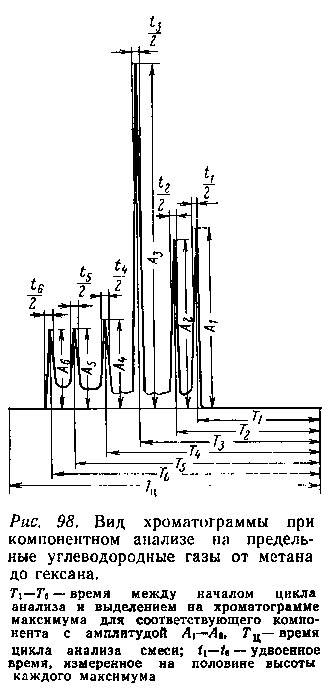

С помощью компонентного анализа ГВС определяют (в %) относительное содержание в пласте предельных углеводородов: метана C1, этана С2, пропана С3, бутана С4, пентана C5, гексана С6. Анализ осуществляется с помощью газо-адсорбционной хроматографии, где в качестве сорбентов применяют высокодисперсные твердые вещества, обладающие большой удельной поверхностью и высокой адсорбционной способностью (силикагель, алюмогель, активированный уголь и др.). Разделение газовой смеси на индивидуальные компоненты достигается в результате их различной адсорбционной способности, обусловленной их молекулярной массой и температурой кипения. Наименьшей адсорбционной способностью обладает метан, который практически не сорбируется. Остальные компоненты поглощаются адсорбентом в следующей последовательности: этан, пропан, бутан, пентан и гексан. Каждый компонент газовой смеси с различной скоростью проходит через слой сорбирующего вещества при обдувании его потоком газоносителя. В сорбенте компоненты удерживаются некоторое время, различное для каждого компонента, и последовательно поступают в газоноситель. В результате анализируемая ГВС в разделительной колонке превращается в поток бинарных смесей газоносителя с одним из углеводородных компонентов (метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан), разделенных во времени. Этот поток подается на газоанализатор, подключенный к регистрирующему прибору, фиксирующему газопоказания во времени.

В первых газокаротажных станциях компонентный газовый анализ проводился эпизодически для отдельных точек в разрезе скважины. В результате получали хроматограмму — последовательность пик, записанных в масштабе времени, разделенных минимумами. Площадь каждой пики на хроматограмме пропорциональна содержанию компонента СnН2n+2 (в процентах) анализируемой смеси. Измерения ведутся в милливольтах на секунду (мВ·с) (рис. 98). Полученная хроматограмма, зарегистрированная в течение определенного отрезка времени (несколько минут), характеризует результаты одного анализа (одной точки разреза скважины).

В автоматической станции АГКС-4АЦ вместо точечной регистрации осуществляется фиксация динамики изменения величин СnН2n+2 или величин, изменяющихся пропорционально им по стволу скважины, а именно экстремальных значений каждой пики хроматограммы А1, ..., A6. По результатам компонентного анализа в ГВС определяют следующие параметры: Саn, Сon, Сnm, Гх.сум, Гх.пр, Iкг, Fг и Fнг.

Саn — объемная, или абсолютная, концентрация n-го УВ в %, характеризует объемное содержание n-го УВ в ГВС:

![]()

где kчn — коэффициент чувствительности аппаратуры компонентного анализа (хроматографа) к n-му УВ в %; Аn—амплитуда пика, соответствующего n-му УВ на хроматограмме.

Соn — относительная концентрация n-го УВ в %, характеризует относительное объемное содержание n-го УВ в ГВС:

где m — число анализируемых УВ (обычно m = 6).

Сnm — флюидный коэффициент, показывающий отношение объемных содержаний n-го (с большими величинами Саn) и m-го (с малыми величинами Саm) УВ в ГВС: Сnm =nm/Саm. Флюидные коэффициенты используют для прогнозирования нефтегазоносных пластов до их вскрытия скважиной.

Гх. сум — суммарное содержание УВ в ПЖ в % (индекс «х» означает — по данным компонентного анализа на хроматографе):

где kиn — компонентные коэффициенты извлечения УВ в долях (обычно постоянные для данного района). Гх.сум и Cnm зависят не только от нефтегазосодержания пласта, но и от режима бурения скважины.

Гх.пр — приведенные к нормальным условиям газопоказания по результатам компонентного анализа в м3/м3, характеризуют объем УВ в единице объема вскрытой части пласта:

![]()

Iкг — индекс компонентного состава газа в пласте в усл. ед., предназначен для разделения пластов на газо-, нефте-, водосодержащие.

Fг — остаточное кажущееся газосодержание пласта в %, характеризует суммарный объем УВ, содержащихся в пластовых условиях в единице объема вскрытой части пласта, предназначено для разделения газосодержащих пластов на газоносные и водоносные:

![]()

где αг— коэффициент сжимаемости газа, зависящий от относительной (по воздуху) плотности газа δг; Т — температура пласта в К; pп — пластовое давление в МПа.

Fнг — остаточное кажущееся нефтегазосодержание пласта в %, характеризует суммарный объем нефти с растворенными в ней УВ, содержащейся в пластовых условиях в единице объема вскрытой части пласта:

![]()

где Вн — коэффициент увеличения объема нефти от растворения в ней газа в пластовых условиях, рассчитывается по приближенной формуле Apпса Вн= 1,05+1,66·10-4Н; Н — в м; G — газовый фактор нефти в м3/м3 (объем газа, содержащегося в единице объема нефти, приведенный к нормальным условиям). Формула (IX.9) запишется