- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

Определение характера насыщения пород

Это определение производится по времени продольной релаксации Т1. Для измерения Т1 прибор устанавливается на заданной глубине в интервалах, охарактеризованных по кривой ИСФ как коллекторы, содержащие свободную жидкость. Время продольной релаксации Т1 можно определять с использованием Utп без учета ряда факторов, влияющих на амплитуду ССП,— диаметра скважины, толщины глинистой корки и пространственной ориентации скважины. Измерение Т1 выполняют на глубине залегания исследуемого пласта двумя способами: в сильном поле — Т1с. п и в слабом поле — Т1сл.п.

Для определения Т1с. п проводится серия измерений амплитуд Utп (в В) для различных времен tп (в с) и поляризующего магнитного поля Нп (в А/м). Одно из измерений выполняется с достаточно большим временем tп→∞, обеспечивающим равновесное состояние вектора ядерной намагниченности М∞с.п (в А/м) (см. рис. 81, II, а и б). Этому вектору соответствует амплитуда U∞с.п и Т1с. п может быть рассчитана:

![]()

Время продольной релаксации в слабом поле Т1с. п определяют по длительности действия остаточного поляризующего поля Ност. Для этого выполняют измерения амплитуд ССП при фиксированном времени поляризации tп, но при последовательно изменяющемся времени действия tост и соответственно остаточного тока Iост (см. рис. 80, II,в,г).

На практике для определения Т1 по результатам измерений не используют непосредственные зависимости амплитуд Utп и Utост от времен tп и tост. Величины Т1 находят графически.

Для этого по результатам измерений вычисляют значения так называемых функций продольной релаксации Fc. п(tп) и Fcл.п(tост), которые в сильном и слабом поле соответственно имеют вид:

где U(tп)—амплитуда ССП при времени поляризации tп;

где U(tост)—амплитуда ССП при времени действия остаточного тока; U(tост→∞) — амплитуда ССП при tост→∞, непосредственно не измеряемая, а вычисляемая по формуле U(tост→∞)=U0 (Iост/Iп).

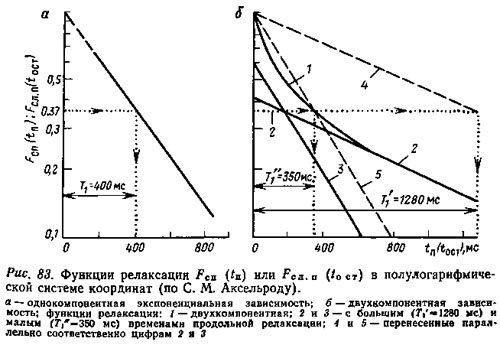

Рассчитанные значения функции Fc. п(tп) или Fcл.п(tост) соответствуют реальным измерениям tп и tост и применяются для графического определения Т1. С этой целью вычисленные функции наносятся на бланк с полулогарифмической шкалой (рис. 83).

В однородной водонасыщенной среде, поры которой имеют одинаковые размеры, функция продольной релаксации даже при наличии связанной воды является однокомпонентной. В полулогарифмическом масштабе такая зависимость имеет вид прямой с постоянными Т1 и значениями функций около 0,37 (рис. 83, а). При наличии смеси флюидов с различными Т1 зависимость изображается в виде кривой, которая может быть разложена на несколько прямых. По этим прямым находят Т1 каждого компонента (рис. 83, б). Тангенс угла полученных прямых равен времени Т1.

Как видно из примера, изображенного на рис. 83, прямые, представляющие функции Fc. п(tп) или Fcл.п(tост), переносятся параллельно самим себе так, чтобы они пересекали ось ординат в точке, равной единице. Время Т1, соответствующее ординате 0,37, отсчитывается (в мс) на оси абсцисс. Для приближенной оценки Т1 достаточно произвести измерения при двух значениях времени поляризации. При точных определениях производится до 15 измерений для значений tп или tост.

В высокопроницаемых пластах наибольшие времена релаксации (больше 1 с) отмечаются в водонасыщенных пластах или нефтенасыщенных, содержащих легкую нефть. Однако дисперсия этих значений велика: на величину Т1 помимо характера насыщения коллектора влияют и такие факторы, как удельная поверхность коллектора, его гидрофильность или гидрофобность, тип пористости, глинистость, вязкость флюида. При различии нефте-, водонасыщенности пласта учитывают, что высоковязкие (смолистые) компоненты нефти при низких температурах характеризуются быстрозатухающими сигналами свободной прецессии и отмечаются низкими показаниями на диаграммах ЯМК. Согласно опыту изучения продуктивных горизонтов с закачиваемой пресной водой, время Т1 зоны проникновения у водоносных коллекторов лежит в пределах 200— 600 мс, а у нефтегазоносных — 700—1000 мс. Кроме того, нефтегазоносные пласты благодаря наличию остаточной нефти или газа в зоне проникновения характеризуются двумя компонентами в характеристике продольной релаксации.

Ядерно-магнитный каротаж предназначен для выделения пластов, содержащих подвижный флюид, определения их пористости и характера насыщения. Комплексирование результатов ЯМК с данными других каротажных исследований скважин позволяет расширить и уточнить возможности количественной оценки пористости коллекторов, их эффективной мощности, насыщенности и промышленной нефтеносности. Метод ЯМК используется также для разделения нефтеносных и битуминизированных пород.

Ограничения метода ЯМК связаны с невозможностью измерения ССП в среде (в глинистом растворе, породе) с повышенной магнитной восприимчивостью, в породах с малой эффективной пористостью (1,5—2%), в том числе в трещинных коллекторах, если часть трещин заполнена глинистым раствором. Этот метод неприменим при очень вязких нефтях — более 600 мПа·с, при наличии в промывочной жидкости свободного флюида — воды или нефти, создающего дополнительный ССП. Недостатками метода являются: длительность измерений (скорость движения прибора ЯМК ограничивается временем поляризации tп>3Т1 и не должна превышать 250 м/ч); малая глубинность исследования (около 0,2 м), вследствие чего влияние зоны проникновения на показания ЯМК велико. Ядерно-магнитный каротаж применим при исследовании разрезов скважин, необсаженных колонной.