- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

Глава VI ядерно-магнитный каротаж

§ 20. Физические основы

Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) основан на изучении ядерно-магнитных свойств водорода флюидов, заполняющих поры породы. Ядра атомов водорода, как и других элементов (фтора, алюминия, углерода-13 и др.), обладают собственным механическим моментом Р (спином) и магнитным моментом μ, оси которых совпадают.

Спин (верчение) характеризует собственный механический момент количества движений, которым обладают элементарные частицы. Он может принимать только целые или полуцелые значения (0; 0,5; 1; 1,5), выраженные в единицах h/2π, где h — постоянная Планка (6,6261·10-34 Дж·Гц-1). Спины электрона, позитрона, протона и нейтрона равны 0,5. Это означает, что они принимают значение 0,5 h/2π. При помещении таких ядер в постоянное внешнее магнитное поле Н их магнитные моменты μ стремятся ориентироваться в направлении вектора данного поля, что ведет к возникновению ядерной намагниченности. При снятии внешнего магнитного поля происходит разрушение приобретенной ядерной намагниченности из-за беспорядочного теплового движения атомов и молекул вещества. Так как это происходит в магнитном поле Земли, ядра ориентируются вдоль этого поля, прецессируя (совершая затухающие вращения) вокруг него подобно волчку в поле силы тяжести с так называемой ларморовой частотой

![]()

где Hз— напряженность магнитного поля Земли (Hз≈40 А/м); γгир= μ/Р — гиромагнитное отношение (отношение магнитного момента μ прецессирующих ядер к их механическому моменту Р). Наибольшее значение γгир свойственно водороду. Этим вызвано наиболее сильное выражение эффекта ядерного магнетизма у водорода. Во всех других породообразующих элементах этот эффект слишком мал, чтобы его можно было измерить в скважине. Главной задачей ЯМК является регистрация эффектов свободной прецессии протонов ядер водорода в земном магнитном поле. С этой целью в скважину опускают скважинный прибор, включающий в себя катушку удлиненной прямоугольной формы, коммутатор, попеременно подключающий выводы катушки то к источнику постоянного тока силой в 2—3 А, то к выходу усилителя. При подключении катушки к источнику тока в окружающей среде создается поляризующее постоянное магнитное поле. При подключении катушки к усилителю наведенная в ней под действием прецессии ядер водорода ЭДС усиливается и передается по кабелю на поверхность в наземную аппаратуру, где регистрируется (рис. 79).

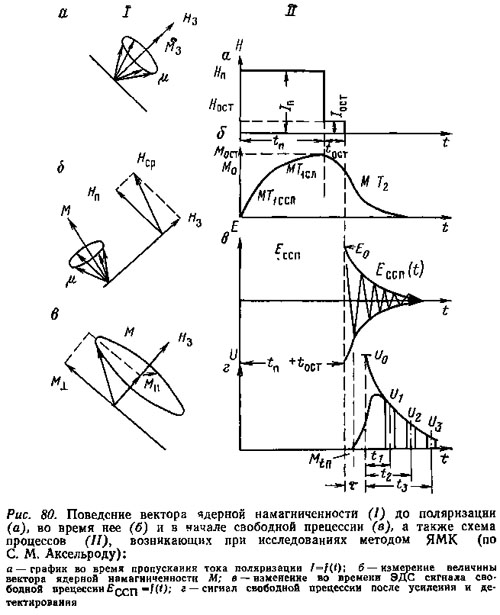

Схематическое изображение процессов, происходящих при исследованиях методом ЯМК и возникающих при этом векторов ядерной намагниченности, дано на рис. 80. При отсутствии внешнего искусственного магнитного поля магнитные моменты ядер водорода μ ориентированы в направлении магнитного поля Земли Hз, прецессируя вокруг него (рис. 80, I, а).

При пропускании тока поляризации Iп через поляризующую катушку в течение времени tп (рис. 80, II, а) в исследуемой среде образуется постоянное магнитное поле напряженности Нп. Вектор этого поля составляет некоторый угол с вектором напряженности поля Земли Hз и значительно (примерно на два порядка) превышает его по величине. Возникающий при этом в течение времени tп вектор ядерной намагниченности М ориентируется по результирующему вектору Hср, представляющему собой сумму двух векторов напряженности Нп и Hз (рис.80,I,б).

Вектор ядерной намагниченности М устанавливается не сразу после включения тока Iп, а в течение времени Т1 продольной релаксации (установления равновесия), характеризующей скорость нарастания ядерной намагниченности по направлению приложенного поля поляризации (рис. 80, II, б):

![]()

где М0— вектор ядерной намагниченности при tп→∞; практически tп принимается равным (3—5)T1

После выключения поляризующего тока (ступенчато снижением до величины остаточного тока Iост и полным выключением через время tост) в среде действует только магнитное поле Земли, и вектор ядерной намагниченности процессирует вокруг вектора Hз с круговой частотой ω (VI.1), постепенно возвращаясь к своей первоначальной величине (рис. 80, I, в). Вектор ядерной намагниченности М по отношению к Hз может быть разложен на две составляющие: продольную Мll, совпадающую с направлением вектора Hз, и поперечную М⊥, перпендикулярную к Hз.

Под действием вектора М⊥ в катушке наводится электрический синусоидальный сигнал (переменная ЭДС)—сигнал свободной прецессии (ССП), соответствующий Et амплитуде ССП (в В) в момент времени t (в с), прошедшего с начала прецессии, затухающей по экспоненциальному закону с постоянной времени поперечной релаксации Т2 (рис. 80, II, в):

![]()

Время поперечной релаксации Т2 характеризует скорость затухания сигнала (за Т2 обычно принимается время, в течение которого начальная амплитуда Е0 уменьшается приблизительно в 2,7 раза, E0 — начальная амплитуда ССП, пропорциональная вектору ядерной намагниченности М).

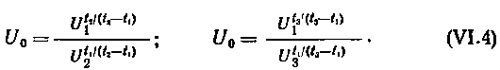

Для предотвращения влияния переходных процессов, вызванных выключением остаточного тока, момент подключения катушки к усилителю сдвинут на величину мертвого времени τ (см. рис. 80, II, г). ЭДС, индуцируемая в катушке зонда, усиливается и передается по кабелю на дневную поверхность, где регистрирующее устройство фиксирует амплитуду ЭДС Ut в момент времени t. Амплитуда Ut представляет собой огибающую сигнала свободной прецессии: Ut = U0exp(—t/T2), где U0 — начальная амплитуда сигнала свободной прецессии. Так как сигнал свободной прецессии убывает по экспоненциальному закону, достаточно иметь два значения его амплитуды U1 и U2 или U1 и U3, разделенных некоторыми временными интервалами t1, t2 и t3 (35, 50 и 70 мс) после начала прецессии, чтобы по ним путем экстраполяции восстановить амплитуду сигнала U0, по которой определяется индекс свободного флюида:

Аппаратура ЯМК позволяет одновременно автоматически регистрировать две или три каротажные кривые изменения с глубиной амплитуд сигнала свободной прецессии U1, U2 и U3 при фиксированных временах t1, t2 и t3 и постоянных значениях tп и tост. По этим данным оценивается (или непосредственно регистрируется при использовании счетно-решающего устройства) величина U0, приведенная к моменту выключения остаточного поляризующего тока. Кривые U1, U2, U3, U0, регистрируемые в функции глубины, называются кривыми ЯМК (рис. 81).