- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

46. Оценка проницаемости пород

§ 46. Оценка проницаемости пород

При выделении в разрезе нефтегазонасыщенных коллекторов проницаемость имеет решающее значение. Между пористостью и проницаемостью в общем случае явной зависимости не наблюдается. Проницаемость зависит от свойств как породы, так и фильтрующегося флюида, а также от характера движения жидкости. Ее подразделяют на физическую (абсолютную), фазовую (эффективную) и относительную. Физическая проницаемость соответствует проницаемости породы при фильтрации через нее однородной жидкости или газа, химически инертных по отношению к твердой фазе. Оценка коэффициента физической проницаемости kпр может быть получена согласно закону линейной фильтрации Дарси

![]()

где vф —скорость фильтрации однородной жидкости (газа); Δp/L — градиент давления (Δp —перепад давления в Па; L — длина пористого образца в м); μ— удельная вязкость жидкости (газа) в Па·с; Q — объемный расход жидкости (газа) в единицу времени в м3/с через сечение S в м2 пористой среды. Отсюда

![]()

Единицей измерения коэффициента проницаемости является м2 (мкм2, пм2, фм2). На практике kпр часто оценивают в дарси (1Д=1,02·10-12 м2≈1 пм2) или миллидарси (1мД=1·10-3 мкм2), 1 фм2=0,981 мД.

Проницаемость пород-коллекторов изменяется в широких пределах — от долей до 2000—3000 фм2 и более. При фильтрации в породе-коллекторе нефтегазоводяных смесей проницаемость для каждой фазы (нефти, газа, воды) будет отличаться от абсолютной и может быть определена согласно (XIII.33); например, для нефти kпр.н=qнμнΔL/SΔp, где qн и μн — соответственно расход и удельная вязкость нефти.

Сумма фазовых проницаемостей всегда меньше абсолютной, что вызвано взаимным влиянием фаз в одновременном потоке различных флюидов. На практике часто вместо фазовой определяют относительную проницаемость kпр.от, равную отношению фазовой проницаемости к физической.

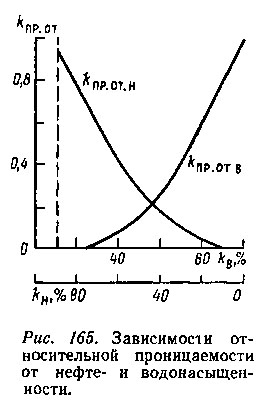

Величина относительной проницаемости зависит от фазовых характеристик смеси, смачиваемости породы (гидрофильная, гидрофобная, промежуточная) и конфигурации пор. На рис. 165 приведены зависимости относительной проницаемости от нефте- и водонасыщенности.

Как видно, при минимальной (остаточной) нефте- или водонасыщенности kпр:от.н=kпр.н/kпр стремится к нулю. В этих условиях будет наблюдаться фильтрация лишь одной фазы. Таким образом, располагая данными об остаточной и действительной насыщенности пород-коллекторов, можно прогнозировать ожидаемый из них продукт (нефть, вода или нефть с водой).

Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

Определение проницаемости нефтеносных пластов по удельному сопротивлению базируется на оценке остаточной водонасыщенности kво или коэффициента увеличения сопротивления Рн. При наличии в пласте подошвенной воды метод применим лишь в верхней части пласта, расположенной на значительном (более нескольких метров) расстоянии по вертикали от границы 100%-ной водонасыщенности пласта. В этом случае сделано допущение, что удельная поверхность породы является основным фактором, определяющим величину ее проницаемости, а содержание остаточной воды пропорционально удельной поверхности. Таким образом, малопроницаемые коллекторы, которые состоят из тонкозернистых алевритовых и глинистых частиц, характеризуются высоким содержанием остаточной воды по сравнению с более проницаемыми коллекторами, состоящими из крупнозернистых фракций, чистых от примеси глин. Остаточная вода не участвует в движении жидкости в коллекторе, но, являясь проводником электрического тока, обусловливает величину удельного сопротивления нефтенасыщенного пласта. Оценку проницаемости по удельному сопротивлению производят на основании экспериментальной кривой зависимости Рн=f(kпр) для конкретного нефтеносного пласта или группы пластов. Значение Рн вычисляют по измеренным удельным сопротивлениям в скважине, проницаемость кпр определяют на кернах.

Аналогичная методика, основанная на связи коэффициентов проницаемости и пористости с остаточной водонасыщенностью kво, рекомендуется фирмой Шлюмберже:

Для определения kво используют коэффициент Рн в зоне предельной нефтенасыщенности.

Опробование методик определения проницаемости нефтеносных пластов по коэффициентам Рн или kво показало, что точность методик невелика. Погрешность даже в наиболее благоприятных условиях достигает 35—50 %. В общем случае расхождение данных о проницаемости пластов, полученных по геофизическим исследованиям и кернам, значительно больше. Нередко эти данные различаются в несколько раз. Столь большая погрешность оценки проницаемости нефтеносных пластов по методу сопротивления обусловлена, как показал С. Г. Комаров, не исходными геофизическими данными, а недостаточно тесной связью kво с проницаемостью пласта. Эта зависимость для различных пород изменяется от физических и физико-химических свойств нефти, воды и газа, от литологии, условий формирования залежи и других факторов, которые трудно учесть.

Таким образом, определить проницаемость по удельному сопротивлению с нужной для практики точностью в общем случае трудно. Эта методика не находит широкого применения. Ее используют для оценки среднего значения проницаемости по всему пласту в случае мощных и литологически однородных нефтеносных пластов.