- •Часть 1.

- •Глава I

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •§ 1. Геолого-геофизические условия проведения каротажа

- •Изменение диаметра скважины

- •Проникновение фильтрата пж в пласт

- •2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •§ 2. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации

- •Диффузионно-адсорбционные потенциалы. Диффузия

- •Диффузия и адсорбция

- •Фильтрационные потенциалы

- •Суммарные потенциалы Епс в скважине

- •Влияние мощности пласта и диаметра скважины

- •Влияние удельного сопротивления пласта, промывочной жидкости и вмещающих пород.

- •Влияние глинистости

- •Основные факторы, влияющие на форму и амплитуду отклонения кривой пс

- •Кривая пс против пород различной литологии

- •Определение удельного сопротивления и минерализации пластовых вод по кривой пс

- •Применение кривых пс

- •§ 3. Удельное сопротивление водных растворов и горных пород

- •Удельное сопротивление водных растворов солей

- •Удельное сопротивление чистых неглинистых пород гранулярного строения

- •Удельное сопротивление песчано-глинистых пород

- •Удельное сопротивление трещиноватых и кавернозных пород

- •Удельное сопротивление нефтегазоносных пород

- •Влияние всестороннего давления на величину удельного сопротивления пород

- •Глава iiосновные способы измерения кажущегося удельного сопротивления горных пород и определение их истинного удельного сопротивления (каротаж сопротивления)

- •§ 4. Каротаж обычными зондами

- •Кривые сопротивления против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Боковое каротажное зондирование

- •Кажущееся удельное сопротивление пласта неограниченной мощности (палетки бкз)

- •Обработка материалов бкз

- •Применение электрического каротажа обычными зондами и выбор стандартного зонда

- •§ 5. Боковой каротаж

- •Многоэлектродные боковые каротажные зонды

- •Кривые кажущегося сопротивления бк против пластов конечной мощности. Форма кривых.

- •Влияние зоны проникновения

- •Обработка и интерпретация кривых бк

- •Трехэлектродный бк

- •Комплексные зонды бк

- •Применение бокового каротажа

- •§ 6. Измерение кажущегося удельного сопротивления микроустановками

- •Микрокаротаж

- •Боковой микрокаротаж

- •Интерпретация кривых, полученных микрокаротажем

- •Интерпретация диаграмм бмк

- •Измерение удельного сопротивления пж

- •§ 7. Индукционный каротаж

- •Физические основы индукционного каротажа

- •Кажущаяся электрическая проводимость и форма кривой

- •Форма кривой и определение границ при ик

- •Обработка и интерпретация данных индукционного каротажа

- •Применение индукционного каротажа

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •§ 8. Универсальные способы интерпретации кривых сопротивления

- •Изорезистивная методика интерпретации кривых сопротивлений

- •Глава III. Диэлектрический каротаж

- •§ 9. Диэлектрическая проницаемость горных пород и принцип ее измерения

- •§ 10. Волновой диэлектрический каротаж

- •Влияние скважины

- •Интерпретация данных вдк

- •Применение диэлектрического каротажа

- •Глава IV. Радиоактивный каротаж

- •§ 11. Гамма-каротаж. Физические основы.

- •Интерпретация данных гамма-каротажа

- •§ 12. Спектральный гамма-каротаж

- •§ 13. Гамма-гамма-каротаж. Физические основы.

- •Плотностной гамма-гамма каротаж

- •Селективный гамма-гамма каротаж

- •§ 14. Нейтронный каротаж

- •Нейтронный гамма-каротаж

- •Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым и надтепловым нейтронам

- •Многозондовый нейтрон-нетронный каротаж

- •§ 15. Импульсный нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж

- •Импульсный нейтронный гамма-каротаж

- •Влияние скважины на показания инк

- •Глубинность исследований методом инк

- •Применение инк

- •§ 16. Форма кривой при радиоактивном каротаже

- •Глава V. Акустический каротаж

- •§ 17. Физические основы

- •Распространение упругих волн в скважине

- •Каротажные зонды

- •§ 18. Акустический каротаж по скорости

- •§ 19. Акустический каротаж по затуханию

- •Форма кривой при акустическом каротаже и определение границ пластов

- •Выбор оптимальной длины зонда ак

- •Глава VI ядерно-магнитный каротаж

- •§ 20. Физические основы

- •§ 21. Интерпретация диаграмм ямк

- •Выделение коллекторов

- •Определение характера насыщения пород

- •Глава VII. Термометрия скважин

- •§ 22. Метод естественного теплового поля земли (геотермия)

- •§ 23. Методы изучения местных тепловых полей

- •Глава VIII другие виды каротажа

- •§ 24. Кавернометрия и профилеметрия

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 25. Выявление зон аномально высокого давления и оценка давления

- •§ 26. Определение падения пластов (наклонометрия)

- •§ 27. Опробование пластов в процессе бурения приборами на каротажном кабеле и испытателями пластов на трубах

- •Опробование пластов приборами на каротажном кабеле

- •Оценка характера насыщенности пластов по данным опк

- •Опробование скважин испытателями пластов на трубах

- •Глава IX. Геохимические и геолого-технологические методы исследования скважин

- •§ 28. Газовый каротаж в процессе бурения

- •Основные технологические параметры, измеряемые при газовом каротаже

- •Параметры, характеризующие газо- и нефтесодержание пластов

- •Компонентный газовый анализ

- •Определение глубин

- •§ 29. Газовый каротаж после бурения

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •§ 30. Интерпретация данных газового каротажа

- •Прогнозная оценка характера насыщения пластов по данным газового каротажа и гис

- •§ 31. Геолого-технологическая информация в процессе бурения

- •Выделение продуктивных пластов

- •Прогнозирование зон аномально высоких пластовых давлений

- •Получение технологической информации

- •Применение геохимических и геолого-технологических методов исследования скважин

- •Глава X

- •§ 32. Изучение литологии и последовательности залегания пластов

- •Локальные кореляционные схемы

- •Региональная кореляция

- •Составление типового, нормального и сводного геолого-геофизического разрезов

- •§ 33. Геологические построения

- •§ 34. Коллекторы нефти и газа и принципы их выделения по данным гис

- •§ 35. Выделение терригенных коллекторов

- •36. Выделение карбонатных коллекторов

- •§ 36. Выделение карбонатных коллекторов

- •Высокопористые (поровые) коллекторы

- •Малопористые (трещиновато-каверновые) коллекторы

- •Смешанные (трещинно-каверново-поровые) коллекторы

- •Повторные измерения в скважине. Временные изменения.

- •Методика двух жидкостей

- •Каротаж-испытание-каротаж (кик)

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •§ 37. Определение глинистости коллекторов

- •Гамма-каротаж

- •Каротаж пс

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 38. Определение пористости по данным электрического каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •§ 39. Определение пористости по данным радиоактивного каротажа

- •Нейтронный каротаж

- •Однозондовый нк

- •Двухзондовый 2ннкт

- •Интерпретация кривых нгк и ннк способами опорного пласта

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •§ 40. Определение пористости пород по данным акустического каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •§ 41. Комплексная интерпретация результатов каротажа

- •Определение пористости и глинистости терригенных пород

- •Определение фракционного состава песчано-алевритовых пород по данным рк

- •Способы оценки пористости пород с учетом их литологии

- •Определение пористости и литологии путем решения системы уравнений

- •Оценка литологии пород по комплексу геофизических данных

- •Графический способ оценки пористости глинистых коллекторов

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •§ 42. Оценка пористости карбонатных пород по комплексу методов сопротивления и нейтронного гамма-каротажа

- •Способ нормализации

- •Глава XIII

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •§ 43. Определение коэффициента нефтегазонасыщенности

- •Глинистый коллектор с межзерновой пористостью

- •Универсальная методика оценки нефтегазонасыщенности песчано-глинистых коллекторов

- •Оценка пористости и нефтегазонасыщености песчано-глинистых коллекторов по данным удельного сопротивления и пс

- •Песчано-глинистые породы с рассеянным глинистым материалом

- •Оценка промышленной нефтегазоносности пласта

- •Погрешности определения пористости и нефтегазонасыщенности пород по удельному сопротивлению

- •§ 44. Разделение нефтеносных и газоносных пластов

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •§ 45. Выделение переходной зоны

- •46. Оценка проницаемости пород

- •§ 46. Оценка проницаемости пород

- •Оценка проницаемости по удельному сопротивлению

- •Оценка проницаемости по градиенту удельного сопротивления

- •Гидродинамический каротаж

- •Глава XIV Методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений

- •Глава XIV

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 47. Использование данных термометрии при контроле разработки залежи

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 48. Определение положения водонефтяного и газожидкостного контактов и контроль обводнения скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 49. Расходометрия скважин

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •§ 50. Исследование состава флюидов в стволе скважины

- •Глава XV Автоматизированная обработка и интерпретация результатов геофизических исследований скважин

- •Глава XV

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 51. Схемы автоматизированной обработки и интерпретации данных гис

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •§ 52. Сбор данных гис в цифровой форме

- •Регистрация данных гис

- •Первичная обработка данных гис

- •§ 53. Обработка и интерпретация данных гис

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 54. Обоснование комплекса геофизических исследований скважин

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •§ 55. Основные требования к качеству измерений при гис

- •Список литературы

§ 45. Выделение переходной зоны

§ 45. Выделение переходной зоны

В продуктивных нефтенасыщенных пластах между предельно нефтенасыщенной частью пласта и водонасыщенной находится зона постепенного замещения нефти водой — переходная зона. Ее возникновение вызвано тем, что распределение воды и нефти в пласте происходит под влиянием гравитационных и капиллярных сил; последние в гидрофильном коллекторе (наиболее распространенный случай) вызывают сохранение остаточной воды в нефтяной залежи.

В тонких капиллярах образуется вогнутый мениск. В жидкости под мениском капиллярное давление отрицательно. Под его влиянием жидкость всасывается в капилляр до тех пор, пока масса столбика жидкости не уравновесит действующее капиллярное давление (в Па):

ρкап=(δв-δн)gh=2σ/r, (ХIII.30)

где g — ускорение свободного падения в м/с2; h — высота капиллярного поднятия жидкости в м; σ — поверхностное натяжение в Н/м; r —радиус кривизны поверхности в м. При плоской поверхности раздела (r=оо) капиллярного давления нет.

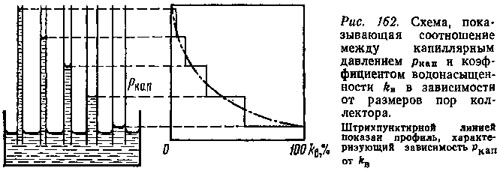

На рис. 162 показан профиль поверхности жидкости, смачивающей стенки трубок. Для подавляющего большинства коллекторов смачивающей жидкостью является вода. Чтобы в поровом канале, полностью насыщенном жидкостью, началось вытеснение последней, необходимо на концах канала приложить разность давлений, называемую давлением вытеснения, которая равна капиллярному при 100 %-ной насыщенности породы жидкостью.

Капиллярное давление ркап соответствует разности давлений, возникающей в капиллярном канале, между уровнями контактных поверхностей, разделяющих две жидкости (нефть и воду). Вблизи водонефтяного контакта, когда kв=100%, ρкап=0. Выше этого уровня капиллярное давление равно разнице гидростатических давлений столбов нефти и воды. Непосредственно над водной поверхностью нефтенасыщенность мала, нефть находится в наибольших порах в виде крупных шариков, имеющих малую кривизну поверхностей контакта (отсюда низкие капиллярные давления). Вверх от водонефтяного контакта нефтенасыщенность в переходной зоне увеличивается и нефть попадает в более мелкие коры и прослойки пород, водонефтяные поверхности имеют большую кривизну, а капиллярное давление выше.

В соответствии с изменением коэффициента водонасыщенности в переходной зоне изменяется и удельное сопротивление пород — от величины ρвп для водонасыщенности, равной 100%, до значения ρнг, соответствующего максимальной предельной нефтегазонасыщенности пласта. С использованием зависимости между kв и ρп Н. Н. Сохрановым установлены следующие закономерности изменения этих величин в переходной зоне:

где А, m, n — постоянные для заданного пласта, зависящие соответственно от структуры порового пространства, свойств нефти и воды; z — расстояние от границы 100%-ной водонасыщенности пласта до некоторой точки в переходной зоне.

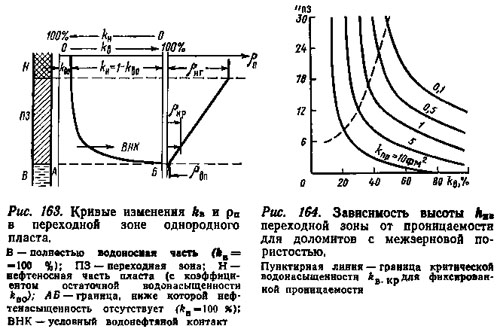

Для однородного пласта n≈m; при этом обогащение нижней части пласта остаточной водой будет охарактеризовано закономерным снижением удельного сопротивления пласта. Схематические расчетные кривые изменения kв и ρп в переходной зоне однородного пласта согласно формулам (XIII.31) и (XIII.32) показаны на рис. 163.

Наличие переходной зоны на диаграммах ρк, полученных потенциал-зондом или по кривым ИК, выявляют по асимметрии этих диаграмм против продуктивного пласта (см. рис. 31 и 49).

Переходная зона может быть небольшой по высоте для высокопористых и хорошо проницаемых пород и значительной в породах с низкой проницаемостью. В зависимости от литологических свойств пласта и его проницаемости, а также от физико-химических свойств нефти и пластовой воды высота hпз переходной зоны изменяется в пределах 1 —10 м и более.

Проницаемость породы, как и капиллярное давление, зависит от диаметра капилляров пористой среды. Породы с низкой проницаемостью характеризуются высокими капиллярными давлениями и значительными по высоте переходными зонами. Эту взаимосвязь используют как основание для определения проницаемости по методу сопротивления. На рис. 164 приведены кривые изменения высоты переходной зоны, полученные в лаборатории для доломита различной проницаемости. С помощью таких кривых можно оценить вероятность получения нефти или воды в том или ином интервале.

В переходной зоне с учетом изменения фазовой проницаемости и распределения водонасыщенности принято условно выделять следующие поверхности раздела: первую (нижнюю), ниже которой пласт полностью водонасыщен, вторую, ниже которой фазовая проницаемость для нефти равна нулю, хотя в коллекторе содержится некоторое количество остаточной нефти (область связанной нефти); третью, ниже ее подошвы залегает область водонасыщенности, из которой можно получить и нефть, и воду; четвертую (верхнюю), ниже которой фазовая проницаемость для воды равна нулю (область связанной воды), выше этой поверхности нефтенасыщенность в пласте максимальна и сохраняется неизменной при постоянстве коллекторских свойств пород.

Резкой границы между указанными поверхностями не существует. Поэтому понятие о водонефтяном контакте условно. Для практических целей за уровень водонефтяного контакта рекомендуется принимать такой уровень в переходной зоне, для которого нефтенасыщенность и удельное сопротивление равны критическим, т. е. являются наименьшими для заданного пласта, когда в первоначальный период эксплуатации еще получают притоки практически безводной нефти. Согласно условию выделения ВНК его уровень может быть отождествлен с третьей поверхностью раздела. По фактическим данным установлено, что уровень ВНК для большинства месторождений расположен на 1—1,5 м выше нижней границы переходной зоны.