Содержание. Тема 8.

8 Нефтеотдача пластов |

2 |

8.1 Основные положения |

2 |

8.2. Нефтеотдача при различных условиях дренирования залежей |

5 |

8.3. Методы повышения нефтеотдачи пластов |

7 |

8.4 Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи |

9 |

8.4.1. Нестационарное заводнение |

9 |

8.4.2. Уплотнение сеток скважин |

12 |

8.4.3. Форсированные отборы жидкости (ФОЖ) |

14 |

8.5. Физико-химические методы увеличения нефтеотдачи |

15 |

8.5.1. Вытеснение нефти водными растворами ПАВ |

15 |

8.5.2. Применение углекислого газа |

18 |

8.6. Применение водных растворов коллекторов |

21 |

8.7. Щелочные и щелочно-силикатное заводнение |

23 |

8.8. Сернокислотное заводнение |

25 |

8.9. Применение мицеллярных растворов |

26 |

8.10. Газовые методы |

29 |

8.11. Термические способы увеличения нефтеотдачи |

33 |

Тема 8

Нефтеотдача пластов

Основные положения

Полноту извлечения нефти из пласта принято оценивать коэффициентом нефтеотдачи (КНО). В отраслевых документах часто используют другой показатель - коэффициент извлечения нефти (КИН). В том и другом случае, сравнивая количество добытой нефти с геологическими запасами любой залежи, КНО будет определяться как отношение извлеченной из недр нефти Qизв к цифре геологических запасов Qгз:

![]() (8.1)

(8.1)

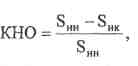

Возможен другой способ расчета КНО по величинам насыщенности:

(8.2)

(8.2)

где Sнн - начальная нефтенасыщенность;

Sнк - конечная (остаточная) нефтенасыщенность.

Оба метода оценки КНО можно отнести как к модели пласта (керну), так и к части пласта (блоку разработки, участку или залежи в целом). Принципиальная разница состоит в том, что при моделировании процесса дренированию (вытеснения нефти, промывки, доотмывки) подвергается весь нефтенасыщенный объем, в случае залежи (пласта) за счет его лито-логической неоднородности часть нефтенасыщенного объема остается не-охваченной процессом разработки. Отсюда введено понятие коэффициента охвата воздействием:

![]() (8.3)

(8.3)

где Vохв.пл.- объем пласта, вовлеченный в разработку (в процесс дренирования);

Vннпл. - полный нефтенасыщенный объем. В оценке КНО используется еще один коэффициент – коэффициент вытеснения нефти водой, который может быть рассчитан (определен по лабораторным данным) при условии полной промывки пласта, т.е. на момент отсутствия в получаемой из керна жидкости нефти. Его можно получить также по соотношениям объемов и насыщенностей:

![]() (8.4)

(8.4)

где

![]() Qн

- суммарное количество нефти, полученное

из образца (керна) на момент полной

промывки;

Qн

- суммарное количество нефти, полученное

из образца (керна) на момент полной

промывки;

Qнн - начальное количество нефти в образце;

![]() (8.5)

(8.5)

где Sнн и Sнк - соответственно начальная и конечная нефтенасыщен-ности, (Sнк соответствует полной промывке).

Тогда КНО определится как произведение двух основных коэффициентов:

КНО = αвыт.·βохв. (8.6)

При моделировании процесса вытеснения нефти водой сначала получают чистую (безводную) нефть, и тогда определяется безводная нефтеотдача и нефтеотдача за водный период. В промысловых условиях это понятие может быть отнесено к отдельным частям (участкам, блокам разработки), так как обычно залежь или месторождение вводится в разработку по частям. Для сравнительного анализа выработки запасов используют еще показатель КНО на момент прорыва воды.

Объемы

добываемой нефти в безводный и водный

периоды в различных залежах, при

использовании различных сеток скважин,

различных систем заводнения неодинаковы.

Кроме того, сравнивать КНО для различных

залежей и различных технологий следует

с учетом водонефтяного фактора - среднего

количества добытой попутной воды,

приходящейся на 1 т, добываемой нефти.

Обычно это сравнение привязывается к

моменту, когда дальнейшая эксплуатация

скважин на месторождении становится

экономически нецелесообразной (при

предельной обводненности продукции

скважин в 96

![]() 97%).

97%).

Коэффициенты охвата воздействием определяются в результате комплексного анализа геофизического материала и анализа разработки месторождения. При прогнозировании же этого показателя в процессе проектирования системы разработки часто используют методы геолого-математического моделирования.

КНО подлежит обоснованию при подсчете запасов нефти, при составлении технологических схем и проектов на разработку месторождений.

При контроле процессов нефтеизвлечения выделяют текущую и конечную нефтеотдачу.

8.2. Нефтеотдача при различных условиях дренирования залежей

При современных технологиях нефтеизвлечения, базирующихся на заводнении нефтяных пластов, КНО может колебаться в широком диапазоне от 0,35 до 0,70. Величина КНО зависит от многих факторов:

1) геологического строения залежей (прежде всего от характера неоднородности пластов);

2) от свойств нефтей (вязкости, содержания АСВ, парафинов и др.);

3) от используемой в системе ППД воды.

В отечественной промысловой практике газ в качестве источника энергии для вытеснения нефти не используют. Даже при наличии газовых шапок методом барьерного заводнения последние отсекаются от нефтяной зоны и создаются условия вытеснения газированной нефти водой (газовая шапка или сохраняется, или ее ресурсы используются частично: для газ-лифтной эксплуатации, для ГПЗ или ГРЭС). Следовательно, в практике современной нефтедобычи используют принудительные водонапорные режимы с сохранением текущих пластовых давлений на уровнях первоначальных. Тем не менее даже в благоприятных условиях по месторождениям Западной Сибири конечные КНО будут не более 0,55 - 0,65 по нефтяным залежам и на 10 - 15 пунктов ниже по нефтегазовым. В случае сложнопостроенных залежей эти показатели окажутся еще ниже. Например, по юрским пластам ЮК10–11 Таплинского месторождения (Красноленинский свод) текущая нефтеотдача к 1999 году составила 0,18 при обводненности около 92%.

Низкая нефтеотдача пластов в естественных условиях объясняется микро- и макронеоднородностями коллекторов. Послойная, зональная не™ однородности, кавернозность, трешиноватость вызывают крайне неравномерный характер выработки пластов, связанный с локальными прорывами закачиваемых вод через пропластки и зоны суперколлекторов, значение проницаемостей которых на один- два порядка выше, чем у основного объема коллектора. Эти процессы становятся еще более контрастными в условиях высоковязких нефтей.

Макронеоднородное строение пластов - основная причина низкой нефтеотдачи. Остаются пропластки и зоны, не вовлеченные в разработку или плохо промытые. На практике отработаны приемы и технологии по дововлечению их в разработку, но они требуют дополнительных вложений в нефтедобычу (уплотнение сеток скважин, разукрупнение эксплуатационных объектов, форсированные отборы жидкости, гидроразрывы пласта и т.д.).

Анализ выработки запасов обнаружил следующие пластовые формы существования остаточной нефти:

1) капиллярно-удержанная нефть;

2) нефть в пленочном состоянии, покрывающая поверхность твердой фазы;

3) нефть, оставшаяся в малопроницаемых участках и пропластках, не вовлеченных в процесс вытеснения или плохо промытых водой.

4) нефть в линзах, отделенных от дренируемых объемов малопроницаемыми, или непроницаемыми экранами (барьерами) и не вскрытых скважинами;

5) нефть, оставшаяся у литологических экранов (в зонах глинизации коллекторов, в зонах прилегания пластов к породам фундамента, у тектонических экранов и т.д.).

Принципиально перечисленные виды остаточных нефтей характерны для практически всех нефтяных пластов. Установлено, что объемы пле-ночно удержанной нефти намного меньше, чем капиллярно удержанной. Причем форма существования ее в пласте определяется фильностйю коллектора: в гидрофильных средах капиллярно удержанная нефть содержится в виде капель, рассеянных в водной фазе; в гидрофобной - в мелких капиллярах в местах контакта зерен.

Наиболее существенный урон нефтеотдаче приносят макронеоднородности пластов, формирующие целики остаточной нефти. Доказательством этого служат многочисленные случаи получения притоков безводной нефти из скважин уплотняющего фонда, когда окружающие уже обводнены на 60 и 80%.

Относительно

влияния на КНО при вытеснении нефти

водой свойств вод среди исследователей

существуют различные мнения. В одних

случаях нефтеотдача увеличивается с

уменьшением поверхностного натяжения

σ и σ·cos![]() ,

в других эта закономерность оказалась

более сложной (из гидрофильных

пористых сред нефть лучше вытеснялась

водой, имевшей повышенное поверхностное

натяжение, тогда как низкое поверхностное

натяжение оказывалось более эффективным

в гидрофобных пластах).

,

в других эта закономерность оказалась

более сложной (из гидрофильных

пористых сред нефть лучше вытеснялась

водой, имевшей повышенное поверхностное

натяжение, тогда как низкое поверхностное

натяжение оказывалось более эффективным

в гидрофобных пластах).

Противоречивы мнения и относительно скоростей вытеснения нефти водой: одни считают, что повышенные скорости увеличивают КНО, вторые - уменьшают КНО, третья часть считает, что КНО не зависит от скорости вытеснения. Но тем не менее физическое представление данной проблемы позволяет некоторым авторам разрабатывать, например, технологию разработки нефтяных месторождений с ППД при повышенных давлениях закачки воды (А.Т. Горбунов и др.). Очевидно, что на выбор способа воздействия на пласт будет влиять не только характер его неоднородности и свойства нефтей, но и время разработки месторождения. Слишком высокие градиенты давления на начальной стадии разработки, очевидно, приведут к преждевременному обводнению фонда скважин, повышенные же депрессии (градиенты давлений) на стадии массового обводнения фонда (обводненность около 80%) создадут условия для дововлечения в разработку низкопроницаемых пропластков и зон (форсированные отборы жидкости - метод ФОЖ).

Методы повышения нефтеотдачи пластов

В связи с внедрением в практику разработки нефтяных месторождений заводнения проблема выбора оптимальных темпов разработки месторождений (процента годового отбора от извлекаемых запасов) стала актуальной, но трудно разрешимой.

Более чем 40-летний опыт обнаруживает до сих пор спорность в решении практических вопросов по влиянию темпов отборов нефти на КНО. Противоречивость представлений по данной проблеме можно объяснить некорректностью процессов моделирования по сравнению с разнообразием в реальных условиях. Промысловые исследования по-влиянию на-КНО темпов обводнения (водонефтяного фактора - ВНФ) и охвата пластов заводнением отражают очень сложную связь с конечной нефтеотдачей, Особенно сложной эта проблема стала в последние 10 лет в связи с неоправданным сокращением исследовательских работ по контролю за разработкой нефтяных месторождений.

Ответ на поставленные вопросы принципиально может выявить другой вопрос: следует ли интенсифицировать процесс разработки за счет заводнения?

Чтобы определить, какие же следствия вытекают их этих противоречивых исследований, необходимо кратко осветить характерные позиции по проблеме.

1. Малые темпы разработки повышают но пластов.

Впервые такой вывод был сделан в 1941 г американским ученым Левереттом на основе экспериментов. Для практической реализации данного вывода необходимо, чтобы при разработке месторождений скорость вытеснения была соизмерима со скоростью капиллярной пропитки. Но даже в чисто гидрофильных пластах капиллярные силы могут изменить характер заводнения лишь при перепадах давления между линией нагнетания и зоной отбора не более 0,3 МПа. Это в 15-20 раз меньше практикуемых. При таких депрессиях в СССР без ППД отрабатывалось единственное нефтегазовое месторождение Анастасиево-Троицкое с газовой шапкой и подошвенной водой. То есть из верного вывода не вытекает практических следствий.

2. Высокие темпы отбора увеличивают нефтеотдачу пластов.

К этому выводу впервые пришел Ф.И. Котяхов. Практика широкого внедрения заводнения показала эффективность перехода на повышенные давления нагнетания, что во всех случаях послойно-неоднородных пластов увеличивает коэффициенты охвата воздействием, а следовательно КНО.

Этот вывод сделали американские ученые Д. Бакуолтер, В. Стайлс и М. Эджертон.

Контроль за разработкой Ромашкинского месторождения (Н.Н. Непримеров и AT. Шарагин), опыт Грозненского района по 12 пластам, семи месторождений Самарской Луки и Башкортостана (Н.Г. Пермяков и Н.С. Гудок), затем по Туймазинскому месторождению (Н.Г. Пермяков) подтвердили эти же выводы.

Целесообразность высоких темпов отбора доказана по месторождениям Татарии (А.В. Валиханов, Г.Г. Вахитов, Э.Д. Мухарский, Р.Ш. Мин-гареев и др).

3. Оптимальные темпы разработки.

О.В. Мартынцевым и В.М. Рыжиком было еще в 60-х годах показано, что при соотношениях проницаемости слоев не более 6-7 оптимум скоростей фильтрации выражен слабо на НО. М.М. Саттаровым и др. даны наиболее целесообразные рекомендации: в начальные безводные периоды осуществлять умеренные темпы отбора с постепенным переходом на максимально возможные (увеличение отборов по мере обводнения продукции).

4. Темп разработки не влияет на нефтеотдачу пласта.

Еще в 60–е годы специалисты Гипровостокнефти на основе обобщения опыта разработки месторождений Куйбышевской области установили принципиальное отсутствие зависимости нефтеотдачи пластов от темпа разработки.

В те же годы Л.И. Губанов, Б.Ф. Сазонов и В.И. Колганов на примере форсирования отбора жидкости на Яблоневом месторождении показали, что изменение темпа разработки в широких пределах не влияет на характеристики заводнения (зависимости нефтеотдачи пластов от накопленного отбора жидкости).

Американские ученые С. Пирсон и Ф. Крэйг доказали, что нефтеоот-дача зависит от темпа вытеснения нефти водой только в сильнонаклонных пластах (более 30 °).

Из приведенного обзора по [13] видно, что ни в одной концепции не было оценок влияния плотностей сеток скважин и их изменений в процессе эксплуатации месторождений.

Последующая практика разработки нефтяных месторождений, в т.ч. и Западной Сибири, показала практическую целесообразность темпов около 5 - 6% в год от НИЗ (нередко они достигали 10 - 12%). При использовании ИЗ на 40 - 45% начинается снижение темпов отбора нефти. При извлечении 75 - 80% от НИЗ темп отбора становится в 3 раза ниже максимального. В неблагоприятных геолого-физических условиях снижение темпов добычи нефти наступает раньше (при отборе уже 20 - 25% от НИЗ).

Все новые методы разработки нефтяных месторождений в настоящее время базируются на заводнении.

8.4. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи

8.4.1. Нестационарное заводнение

Полнота охвата пласта заводнением и нефтеотдача резко снижаются при усилении степени геологической неоднородности пластов. В сильно неоднородных коллекторах закачиваемая вода прорывается к добывающим скважинам по высокопроницаемым слоям (прослоям) и зонам, оставляя невытесненной нефть в малопроницаемых прослоях, зонах, участках, особенно у линий замещения, глинизации коллекторов. Этот отрицательный эффект более ярко выражен в случаях высоковязких нефтей.

Дополнительный охват заводнением невовлеченных в разработку нефтенасыщенных объемов способствует повышению нефтеотдачи, уменьшению объемов попутно добываемой воды. Таким методом, применяемым в рамках обычно используемых систем разработки нефтяных месторождений с заводнением, стал метод нестационарного заводнения. Начало внедрения его относится к 60-м годам данного столетия. Метод предусматривает попеременное изменение режима нагнетания воды в пласт по группам нагнетательных скважин с целью создания в нем периодических нестационарных перепадов давления между высоко- и низкопроницаемыми частями коллектора, что в конечном итоге – увеличивает коэффициент охвата выработкой.

При правильном обосновании технологии процесса в вариантах цик-лики и метода изменения направления фильтрационных потоков можно обеспечить до 10% повышение нефтеотдачи по отношению к обычному (стационарному) заводнению и прирост в текущих уровнях добычи нефти до 15 - 20%. Причем метод можно использовать как на ранней, так и на поздней стадии разработки месторождения, при разных формах сеток добывающих и при различном размещении нагнетательных скважин.

Опытные работы по внедрению нестационарного заводнения под руководством М.Л. Сургучева были начаты в 63-64 гг. на Азнакаевской площади Ромашкинского месторождения и на Покровском месторождении Куйбышевской области.

Физический смысл метода был сформулирован в авторском свидетельстве на способ, «... предусматривающий увеличение упругого запаса пластовой системы путем периодического повышения и снижения давления нагнетания воды. Это является предпосылкой для возникновения внутри пласта нестационарных перепадов давления и соответствующих нестационарных перетоков жидкости между слоями (участками) разной проницаемости. При этом в полуцикл повышения давления нагнетания воды из слоев с большей проницаемостью внедряется в малопроницаемые слои, а в полуцикл снижения давления нефть из малопроницаемых прослоев перемещается в высокопроницаемую часть коллектора» [15].

Исследования показали, что степень удержания малопроницаемыми слоями внедрившейся в них воды зависит от продолжительности полуцикла снижения давления нагнетания, полуциклы следует со временем увеличивать. В пластах с высоким начальным содержанием остаточной воды капиллярное перераспределение жидкостей, насыщающих неоднородный коллектор, происходит интенсивнее. Темп извлечения нефти с увеличением вязкости снижается незначительно.

Технологическая реализация циклического заводнения заключается в периодическом отключении нагнетательных скважин в рядах через одну и сменой их роли через расчетное время (15-30 суток).

Промысловые испытания метода, впервые внедренного на Трехозер-ном месторождении, привели в последующем практически к повсеместному внедрению его на месторождениях Западной Сибири. Много лет он в варинтах периодического отключения групп нагнетательных скважин (по три-четыре) проводится на крупном Мамонтовском месторождении (сочетание циклики с методом смены направления фильтрационных потоков).

Следует отметить, что внедрение циклики возможно в условиях, когда приемистость нагнетательных скважин обеспечивает безопасный процесс в зимних условиях на месторождениях Западной Сибири: если приемистость ниже 200 м3/сут, процесс может в зимнее время привести к раз-мерзанию водоводов. То есть на таких объектах разработки проведение циклического заводнения возможно только в летний сезон.

При составлений программ проведения циклического заводнения исходят из того, что средний уровень закачки воды в период циклического заводнения должен быть равен среднему уровню закачки в период обычного заводнения (для удержания пластового текущего давления в пласте на уровне первоначального).

Под руководством О.Э. Цынковой во ВНИИ в начале 70-х годов была создана математическая модель процесса, были исследованы влияния различных факторов на эффективность технологии.