- •Практикум по микробиологии

- •Часть 2. Микробиоценозы природных экосистем

- •Тема 1 микроорганизмы как часть экосистемы. Методы изучения микроорганизмов, входящих в состав микробиоценозов. Определение омч (кмафанм).

- •Микробиоценозы как часть экосистемы

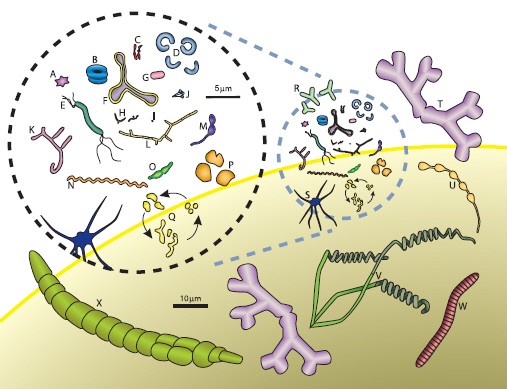

- •Способы существования микроорганизмов в составе микробиоценоза

- •Методы изучения микроорганизмов, входящих в состав микробиоценозов

- •Идентификация микроорганизмов возможна при использовании системы классификации. Принципы современной систематики и классификации бактерий.

- •Определение общего микробного числа

- •Методика определения общего числа микроорганизмов омч (количества мафАнМ) бактериологическим методом

- •Методика выявления и определения количества термофильных и психрофильных микроорганизмов

- •Нормальная микрофлора кожи

- •Нормальная микрофлора дыхательных путей

- •Микрофлора разных отделов полости рта

- •Нормальная микрофлора пищевода

- •Микрофлора желудка

- •Микрофлора толстого кишечника

- •Микробиоценоз мочеполовой системы

- •Представители микробиоценоза организма человека и животных

- •Грамположительные кокки

- •Тема 3. Энтеробактерии

- •Коринебактерии, бактероиды, микобактерии

- •Модуль 6. Микрофлора пищевых продуктов и кормов.

- •Источники и пути обсеменения пищевых продуктов микроорганизмами

- •Особенности пищевых продуктов как среды обитания микроорганизмов

- •Особенности санитарно-микробиологического исследования пищевых продуктов

- •Тема 6 аэробные микроаэрофильные палочки и кокки семейств псевдомонады и ацетобактерии

- •Тема 7 молочнокислые палочки и кокки. Бифидобактерии.

- •Характеристика молочнокислых бактерий

- •Практическое значение молочнокислого брожения и молочнокислых микроорганизмов

- •Тема 8 Патогенные микроорганизмы в пищевых продуктах и кормах – листерии и иерсинии

- •Выявление и идентификация l. Monocytogenes при санитарно-микробиологических исследованиях

- •Выявление и идентификация Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis

- •1 Этап. Предварительное холодовое обогащение в неселективной жидкой среде.

- •3 Этап. Выявление характерных колоний.

- •Санитарно-показательные микроорганизмы

- •Тема 9. Микробиоценозы объектов внешней среды Микрофлора воздуха. Санитарно-микробиологическое исследование воздуха.

- •Микрофлора воздуха

- •Санитарно-микробиологические исследования воздуха

- •Седиментационный метод (метод оседания) по Коху.

- •Аспирационный метод

- •Фильтрационный метод

- •Тема 10. Микроэкологические методы исследования почвы. Свободноживущие и симбиотические микроорганизмы почвы: – обитатели почвы

- •Условия обитания микроорганизмов в почве.

- •Антропогенное воздействие на почву

- •Экологические методы бактериологического исследования почвы.

- •Почвенные микроорганизмы, принимающие участие в круговороте азота

- •Свободноживущие и симбиотические азотфиксаторы семейств

- •Свободноживущие автотофные серо- железо- и марганецокисляющие почвенные бактерии

- •Грамположительные, не образующие спор палочки неправильной формы, род Arthrobacter.

- •Тема 11 санитарно-микробиологические методы бактериологического исследования почвы. Почвенные бациллы

- •Санитарно-микробиологическое исследование почвы

- •Бациллы

- •Сибирская язва

- •Диагностика сибирской язвы.

- •Тема 12 клостридии. Фузобактерии.

- •Ботулизм

- •Профилактика ботулизма

- •Столбняк

- •Газовая гангрена

- •Фузобактерии

- •Тема 13 обитатели почвы - актиномицеты и родственные им микроорганизмы

- •Тема 14 свободноживущие водные микроорганизмы – автотрофы

- •Тема 15 санитарно-микробиологическое исследование воды

- •Санитарно-микробиологическое исследование воды

- •Тема 16 водные микроорганизмы возбудители болезней

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Практикум по микробиологии

Часть 2. Микробиоценозы природных экосистем

Cанкт-Петербург 2014

УДК:

Практикум по микробиологии для факультета биоэкологии. Часть 2. Микробиоценозы природных экосистем (Учебно-методическое пособие). – СПб., Издательство СПбГАВМ, 2014 – с.

Кафедра икробиологии, вирусологии и иммунологии.

Учебное пособие предназначено для студентов факультета биоэкологии. Составлено в соответствии с учебным планом и программой по микробиологии для факультета биоэкологии. В учебном пособии содержатся сведения о видовом составе, биологических свойствах и методах изучения важнейших природных микробиоценозов, являющихся частью наземных, воздушных и водных экосистем. Имеются характеристики основных групп (секций) бактерий, представленных в Определителе Берджи. Даны краткие схемы выявления и идентификации некоторых патогенных микроорганизмов – возбудителей болезней человека и животных.

Изложение материала каждой изучаемой темы дается по плану: цель занятия, оборудование и материалы, методические указания для самостоятельного изучения темы; задания по проведению лабораторно-практической работы; контрольные вопросы для самоподготовки.

Каждое занятие рассчитано на 2 часа.

Учебное пособие утверждено на методическом совете Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины (протокол № )

Санкт-Петербургская государственная академия

ветеринарной медицины

г.Санкт-Петербург

Тема 1 микроорганизмы как часть экосистемы. Методы изучения микроорганизмов, входящих в состав микробиоценозов. Определение омч (кмафанм).

Цель занятия.

Ознакомиться с принципами изучения микроорганизмов, входящих в состав микробиоценозов.

Освоить методику определения ОМЧ в объектах внешней среды на примере определения КМАФАНМ.

Материалы и оборудование. Пробы пищевого продукта (молока, сока. Колбасы и т.п.). Стерильные ступки с пестиками (гомогенизаторы). Стерильный физиологический раствор NaCl. Стерильные пробирки, мерные пипетки, дозаторы, чашки Петри. Расплавленный МПА.

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.

Микробиоценозы как часть экосистемы

Понятие "экосистема" введено английским ботаником А. Тенсли (1935г.), который обозначил этим термином любую совокупность совместно обитающих организмов и окружающую их среду. По современным представлениям экосистема – совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и динамическом равновесии.

По определению А. Тэнсли, экосистемы – это безразмерные устойчивые системы живых и неживых компонентов, в которых совершается внешний и внутренний круговорот веществ и энергии. Экосистема – это луг, лес, озеро, полость кишечника, капля воды с микробами, горшок с цветком, космический корабль и т.д.

Понятие «биоценоз» предложил в 1877 году немецкий биолог Карл Август Мёбиус. Биоценозом можно считать совокупность популяций всех видов живых оргнизмов, населющих общие места обитания.

Однородное пространство (часть абиотической среды), занимаемое биоценозом, называется биотоп. Биотоп — это неорганическая среда, которая является необходимым условием существования биоценоза. Между биоценозом и биотопом существует тесное взаимодействие.

В состав биоценоза входят совокупность растений на определенной территории — фитоценоз (от греч. phyton — растение), совокупность животных, проживающих в пределах фитоценоза, — зооценоз (от греч. zoon — животное), микоценоз (от греч. mykes — гриб) — совокупность грибов и микробиоценоз — совокупность микроорганизмов.

Микроорганизмы, как и другие живые существа, в природных условиях практически никогда не существуют в виде чистых культур и всегда находятся в процессе взаимодействия, в первую очередь, с другими микроорганизмами. Таким образом, они являются компонентами микробного сообщества.

Микробное сообщество – это совокупность функционально различных микроорганизмов, взаимодействующих между собой в течение достаточно протяженного времени и локализованных в определенном месте - биотопе. Микробное сообщество характеризуется относительным разнообразием видов, а количественные соотношения членов сообщества могут меняться во времени в зависимости от складывающихся условий. Если условия изменяются, может произойти изменение сообщества, сопровождающееся сменой доминирующих видов, колебаниями численности микроорганизмов разных групп и даже изменением состава членов сообщества. При этом численно преобладать будут те группы, которые физиологически будут более приспособлены к данным конкретным условиям существования.

Микробное сообщество является функциональной единицей, взаимодействующей с окружающей средой.

В природе каждый вид микроорганизмов занимает определенное местообитание с конкретным набором абиотических и биотических факторов и выполняет определенную функцию. Функциональное и пространственное положение вида в экосистеме называют его экологической нишей. Для успешного сосуществования виды, занимающие одинаковое местообитание, должны различаться фукциональными характеристиками.

Микробные местообитания имеют сложный и постоянно меняющийся характер и зависят от градиентов концентраций питательных и токсических веществ и значений лимитирующих факторов (температуры, рН, света, доступности воды и т.д.). Поэтому экологических ниш для микроорганизмов - бесконечное множество, но именно сочетание вышеперечисленных факторов определяет экологическую нишу для конкретного микроорганизма, где он преобладает. Для точной характеристики местообитания микроорганизма нужно учитывать его микроокружение, т.е. комплекс факторов в непосредственной близости от микробных клеток.

Основой взаимодействия в любом микробном сообществе являются трофические связи, обеспечивающие потоки вещества и энергии внутри него. Внутри микробного сообщества взаимоотношения регулируются различными способами и на разных уровнях.