- •Введение

- •1.1.2 Земной эллипсоид

- •1.1.3 Основные линии и плоскости эллипсоида

- •1.2 Азимуты направлений

- •1.2.1 Географические координаты

- •1.2.2 Азимуты направлений

- •1.2.3 Плоские прямоугольные координаты и дирекционный угол

- •1.2.4 Связь между дирекционным углом и геодезическим азимутом

- •1.2.5 Высоты точек

- •1.3 Система координат 1942 года

- •1.4 Геодезические, нивелирные и гравиметрические сети

- •1.4.1 Геодезические сети

- •1.4.2 Нивелирные сети

- •1.4.3 Гравиметрические сети

- •1.5 Центры и знаки геодезической, нивелирной и гравиметрической сетей

- •1.5.1 Центры

- •1.5.2 Геодезические знаки

- •1.5.3 Постройка простой пирамиды

- •2 Правила вычислений, ошибки измерений

- •2.1 Основные правила вычислений

- •2.1.1 Общие правила вычислений

- •2.1.2 Правила округления чисел

- •2.1.3 Правила действий с приближенными числами

- •2.2 Сведения о тригонометрических функциях

- •2.2.1 Тригонометрические функции острого угла

- •2.2.2 Тригонометрические функции произвольного угла

- •2.2.3 Таблицы натуральных значений тригонометрических функций

- •2.3 Основные геодезические задачи

- •2.3.1 Прямая геодезическая задача

- •2.3.2 Обратная геодезическая задача

- •2.3.3 Решение треугольника

- •2.4 Ошибки измерений

- •2.4.1 Понятие об измерениях

- •2.4.2 Классификация ошибок измерений

- •2.4.3 Оценка точности результатов измерений

- •2.4.4 Средняя квадратичная ошибка

- •2.4.5 Относительная ошибка

- •2.4.6 Предельная ошибка

- •3 Приборы для измерения углов, расстояний и превышений

- •3.1 Угломерные приборы. Измерение углов

- •3.1.1 Теодолит т2

- •3.1.2 Теодолит т5

- •3.1.3 Теодолиты 2т30, 2т30п

- •3.1.4 Поверки и юстировки теодолитов т2, т5, т5 к

- •1. Поверка перпендикулярности оси уровня при алидаде горизонтального круга к вертикальной оси вращения теодолита.

- •2. Поверка правильности вращения алидады горизонтального круга.

- •3. Поверка правильности установки сетки нитей зрительной трубы.

- •4. Поверка перпендикулярности визирной оси трубы к оси вращения трубы (поверка коллимационной ошибки).

- •3.1.5 Поверка перпендикулярности горизонтальной трубы к вертикальной оси вращения теодолита

- •5. Поверка правильности вращения трубы вокруг горизонтальной оси.

- •6. Поверка уровня при алидаде вертикального круга.

- •7. Поверка компенсатора теодолита т5к.

- •8. Поверка места нуля теодолита т5к.

- •9. Поверка оптического отвеса.

- •3.1.6 Поверки и юстировки теодолита 2т30

- •1. Ось цилиндрического уровня на алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси.

- •2. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси.

- •4. Основной вертикальный штрих сетки нитей должен быть перпендикулярен к горизонтальной оси.

- •5. Место нуля вертикального круга должно быть известно или приведено к нулю.

- •3.1.7 Подготовка теодолита к работе. Правила обращения с теодолитом

- •3.1.8 Измерение горизонтальных углов

- •3.1.9 Измерение вертикальных углов

- •3.1.10 Определение элементов приведения

- •3.2. Приборы для измерения расстоянии

- •3.2.1 Землемерные стальные ленты

- •3.2.2 Измерение линий мерными лентами

- •3.2.3 Светодальномеры

- •3.3 Нивелиры. Геометрическое нивелирование

- •3.3.1 Нивелир н3

- •3.3.2 Нивелир нс3

- •3.3.3 Нивелир нс4

- •3.3.4 Нивелир нв-1

- •3.3.5 Нивелирные рейки

- •3.3.6 Поверки нивелиров

- •5. Поверка правильности установки круглого уровня на рейке.

- •3.3.7 Порядок работы при нивелировании

- •4 Геодезическое ориентирование

- •4.1 Общие понятия о геодезическом ориентировании

- •4.2 Определение координат при передаче ориентирования

- •4.2.1 Определение координат отдельных точек

- •4.2.2 Определение координат точек методом полигонометрии

- •4.2.3 Отыскание грубых ошибок в полигонометрических ходах

- •4.2.4 Определение координат точек методом триангуляции

- •5 Определение высот отдельных точек

- •5.1 Определение высот точек методом геометрического нивелирования

- •5.2 Определение высот точек методом тригонометрического нивелирования

- •6 Топографические карты

- •6.1 Основные разновидности карт

- •6.2 Математическая основа карт

- •6.3 Топографические карты

- •6.4 Специальные карты и планы городов

- •6.5 Проекция топографических карт

- •6.6 Разграфка и номенклатура топографических карт

- •6.7 Рельеф местности и его изображение на картах

- •6.7.1 Формы рельефа

- •6.7.2 Характеристика скатов

- •6.7.3 Изображение рельефа на картах

- •6.7.4 Изображение форм рельефа, не выражающихся на карте горизонталями

- •6.7.5 Особенности изображения рельефа на топографических картах масштабов 1: 500 000 и 1 : 1 000 000

- •6.7.6 Изучение рельефа по карте

- •6.7.7 Изучение рельефа по карте

- •6.8 Содержание топографических карт

- •6.8.1 Основные элементы содержания карты

- •6.8.2 Гидрография

- •6.8.3 Гидротехнические сооружения

- •6.8.4 Растительный покров и грунты

- •6.8.5 Дорожная сеть

- •6.8.6 Населенные пункты

- •6.8.7 Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты

- •6.8.8 Геодезические пункты

- •6.8.9 Границы

- •6.8.10 Зарамочное оформление карт

- •6.9 Измерения по карте

- •6.9.1 Измерение расстояний

- •6.9.2 Измерение длины маршрута

- •6.9.3 Определение площадей

- •6.9.4 Определение азимутов и дирекционных углов

- •6.10 Определение координат объектов на земной поверхности

- •6.10.1 Системы координат, применяемые в топографии

- •6.10.2 Определение географических (геодезических) координат точек по карте

- •6.10.3 Плоские прямоугольные координаты и топографическая карта

- •6.10.4 Полярные и биполярные координаты

- •6.10.5 Звездное небо

5 Определение высот отдельных точек

В зависимости от требуемой точности, характера местности и условий видимости, плотности исходных нивелирных пунктов, а также наличия сил, средств и времени высоты отдельных точек определяются:

методом геометрического нивелирования;

методом тригонометрического нивелирования.

Метод геометрического нивелирования применяется обычно в полузакрытой и закрытой равнинной местности, а также в условиях ограниченной видимости. Данный метод является наиболее точным.

Метод тригонометрического нивелирования применяется в открытой и полузакрытой равнинной или всхолмленной местности, в условиях хорошей видимости, и, как правило, с передачей превышений по сторонам полигонометрии или триангуляции. Данный метод уступает по точности методу геометрического нивелирования, но является более экономичным (требует меньших затрат времени, сил и средств).

5.1 Определение высот точек методом геометрического нивелирования

Определение высот точек методом геометрического нивелирования заключается в проложении на местности нивелирных ходов, состоящих из последовательно расположенных нивелирных станций.

Трассы нивелирных ходов выбираются на местности с наименьшими уклонами рельефа, в обход препятствий (оврагов, озер, болот) и участков с рыхлыми и оползневыми грунтами. В этих целях максимально используется дорожная сеть, а в лесах – просеки и широкие тропы. Ходы прокладывают только в одном направлении, если они опираются на два и более исходных пункта, и обязательно в прямом и обратном направлениях, если ход опирается только на один исходный пункт.

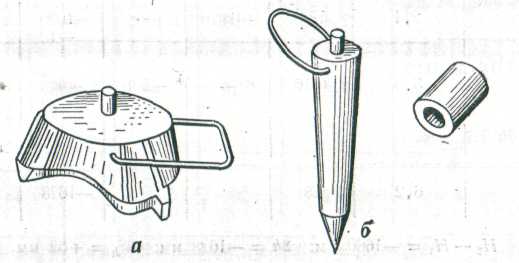

Наблюдения и вычисления на станциях выполняются в порядке, изложенном в разделе 3.3. Рейки устанавливаются на специальные башмаки (рисунок 72, а) или на прочно забитые в землю костыли (рисунок 72, б).

Вычисление нивелирных ходов состоит из предварительных вычислений и уравнивания высот определяемых точек.

Предварительные вычисления включают:

контроль вычислений в полевых журналах;

вычисление суммарных превышений по ходу от исходного пункта до определяемой точки и введение необходимых поправок.

В полевых журналах проверяется вывод превышений на каждой станции по черной и красной сторонам реек и проводится постраничный контроль записей и превышений (таблица 29).

При постраничном контроле подсчитываются и записываются внизу каждой страницы журнала:

Рисунок 72 – Переносные фиксаторы для реек: а – башмак; б – костыль

сумма отсчетов по черным и красным сторонам задних реек (15);

сумма отсчетов по черным и красным сторонам передних реек (16);

сумма превышений, вычисленных по черным и красным сторонам реек (17);

сумма средних превышений (18);

дальномерное расстояние участка хода (19);

разность суммы превышений по задним и передним рейкам (20).

При четном числе станций на странице разность итогов по графам 3 и 4 должна дать сумму превышений, полученную по графе 5, и удвоенную сумму превышений по графе 6.

При нечетном числе станций итог в графе 5 должен отличаться от удвоенной величины итога графы 6 на 100 единиц. Обычно во избежание этого неудобства на одной странице журнала записывается только четное число станций.

Такой же заключительный контроль проводится по всему ходу. Следует заканчивать ход между реперами четным числом станций.

Это удобнее при вычислении итогов, так как при четном числе станций на величину невязки хода не скажется разница в положении нулей обеих реек и обеих сторон реек. Величина общего измеренного превышения между исходным пунктом и определяемой точкой находится как сумма итогов графы 6 постраничного контроля ho = Σh. В общее измеренное превышение вводится поправка δh за среднюю длину метра реек

δh = ΔМ |ho|, (0)

где ΔМ – средний поправочный коэффициент одного метра пары реек, выбранный из материалов исследований, мм;

|ho| – абсолютная величина превышения hо, м.

При отрицательном значении коэффициента ΔМ абсолютная величина превышения уменьшается на величину поправки δh, при положительном – увеличивается. Исправленное общее превышение будет

h = |ho| ± δh. (0)

Вычисление и уравнивание высот определяемых точек выполняют в следующем порядке (таблица 30):

вычисляют и распределяют невязку нивелирного хода;

вычисляют абсолютные высоты определяемых точек.

Таблица 29 – Полевой журнал

Дата: 2.7.71 г. Начало: 7 ч 30 мин |

Погода: ясно, тихо Видимость: хорошая |

Ход от реп. № 606 до пункта ГГС № 217 |

|

№ станции № пикета |

Дальномерное расстояние до задней и передней реек |

Отсчет по рейке |

Превышение |

Среднее превышение, мм |

|

задней |

передней |

||||

|

447 (7) 445 (8) |

1043(1) 596 (2) 5283 (6) 4687 (9) |

1354 (3) 909 (4) 5695 (5) 4786 (10) |

- - 313 (11) - 412 (12) + 99 (14) |

- - 312 (13) |

|

445 440 |

710 265 5052 4787 |

912 472 5159 4687 |

- - 207 - 107 -100 |

- - 207

|

|

345 344 |

873 528 5215 4687 |

055 711 5498 4787 |

- - 183 - 283 - 100 |

- - 183

|

|

445 448 |

616 171 4958 4787 |

917 469 5158 4689 |

- - 298 - 200 - 98 |

- - 299

|

|

341 345 |

1664 1323 6010 4687 |

1430 1085 5872 4787 |

- + 238 + 138 + 100 |

- + 238 |

|

4045 0,81 км (19) |

29401 (15) 31028 (16) - 1627 (20) |

31028 (16) |

- 1627 (17) |

- 763 (18) |

Таблица 30 – Распределение невязки

Ход от реп. № 606 до пункта № 217, пир.

Название пункта (точки) |

Расстояние от исходного пункта, км |

Количество станций прямо обратно |

Превышение, мм |

Абсолютная высота, м |

||

прямо |

обратно |

среднее |

||||

Репер № 606

ТЧК № 0112

№ 217, пир. |

2,4

3,8 |

12/0

0/16 |

- 1020

- |

-

- 608 |

- 1020 - 12

- 608 -20

|

249,56

248,53

247,90 |

Σ

|

6,2 |

28 |

|

|

- 1628 |

|

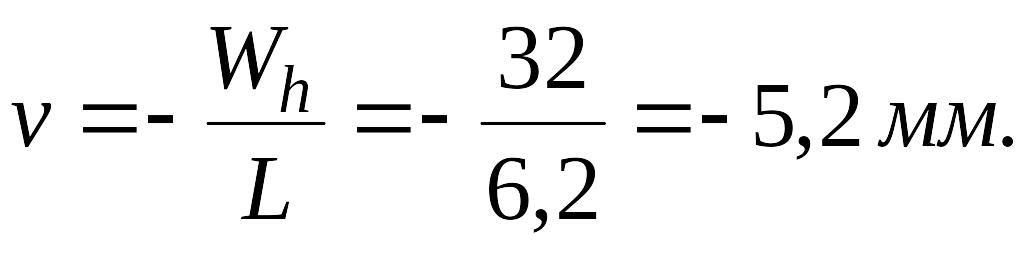

H2 – H1 = - 1660 мм; Σh = - 1628 мм; Wh = + 32 мм.

Поправка на 1 км хода

Невязка нивелирного хода Wh подсчитывается по формуле

Wh = Σh – (H2 – H1), (0)

где Σh – сумма исправленных превышений между исходными пунктами;

H1 и Н2 – значения высот- исходных пунктов над уровнем моря.

Невязка распределяется с обратным знаком в высоты определяемых точек пропорционально длине хода. Пример вычисления приведен в таблице 31.

При вычислении системы нивелирных ходов за высоту узловой точки принимается среднее весовое значение из результатов, полученных в каждом ходе:

(0)

(0)

где Но – приближенное значение высоты узловой точки;

Pi – вес хода, вычисленный по формуле

с – произвольное число, кратное 10;

Li – длина отдельных ходов;

εi = Hi – H0 – разность между значениями высот Hi, полученными из отдельных ходов, и приближенным значением Но. Пример вычисления системы нивелирных ходов приведен в таблице 31.

Таблица 31 – Вычисление системы нивелирных ходов

№ по пор. |

Название исходного пункта |

Длина хода, км |

Нисх м |

Измеренное превышение, м |

Н м |

ε мм |

|

ε∙Р мм

|

Невязка хода, мм |

1

2

3

|

ГГС № 32

Репер № 17

Репер № 8 |

21,8

20,2

12,6

|

251,768

281,177

264,308 |

+ 8,440

- 20,905

- 4,024 |

260,208

260,272

260,284 |

0

+ 64

+76 |

0,9

1,0

1,6 |

0

+ 64,0

+ 121,6 |

- 53

+ 11

+ 23 |

|

|

|

|

|

Но = 260,208 |

|

ΣР = 3,5 |

Σ ε∙Р = + 185,6

|

|