- •Введение

- •Единая специализированная служба снабжения сельского хозяйства

- •1.1 Этапы формирования службы снабжения

- •1.2 Современная служба материально-технического обеспечения в апк

- •2 Состояние производственно-технической базы апк

- •2.1 Влияние уровня механизации на развитие сельскохозяйственного производства

- •1990 1995 2000 2001 2002 Годы

- •2.2 Методика оценки уровня механизации апк

- •Наличие техники в сельском хозяйстве

- •Определение структуры парка машин

- •Определение среднего «возраста» парка машин

- •Определение фактической нагрузки на технику

- •3 Концепция, размещение и специализация товаропроводящей сети

- •3.1 Состав и функции предприятий и организаций рыночной системы ресурсного обеспечения

- •3.2 Организационная структура оао «Росагроснаб». Его роль и место в апк

- •3.3 Структура и объемы поставок материально-технических ресурсов через систему оао «Росагроснаб»

- •3.4 Задачи создания регулируемых оптовых рынков материально-технических ресурсов

- •4 Организация дилерской деятельности в материально-техническом обеспечении

- •4.1 Общие положения

- •4.2 Дилерская деятельность за рубежом

- •4.3 Дилерская деятельность оао «Росагроснаб»

- •4.4 Взаимодействие дилеров с поставщиками и потребителями техники и других материально-технических ресурсов

- •4.5 Организация договорной работы

- •4.6 Консолидация финансовых средств при организации поставок материально-технических ресурсов (методические рекомендации)

- •5 Сервис машиностроительной продукции, поставляемой апк

- •5.1 Общие положения

- •5.2 Организация предпродажного и гарантийного обслуживания техники

- •5.2.1 Организация предпродажного обслуживания техники

- •5.2.2 Организация гарантийного обслуживания техники

- •5.3 Материально-техническая база предпродажного и гарантийного обслуживания техники

- •Центр предпродажного и гарантийного обслуживания

- •Выбор основного оборудования и транспортных средств цеха цпго

- •5.3.3 Расчет количества средств технологического оснащения (сто)

- •5.3.4 Расчет производственных площадей рабочих мест (постов)

- •5.3.5 Технологическое регулирование (настройка) сельскохозяйственных машин

- •5.3.6 Доставка техники заказчикам

- •5.3.7 Методика расчета цен на услуги, выполняемые центром предпродажного и гарантийного обслуживания

- •5.3.8 Методика установления гарантийного запаса деталей, материалов, узлов и агрегатов в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации техники с учетом зональных условий

- •5.3.9 Калькуляция затрат на предпродажное обслуживание техники

- •5.3.10 Нормативы трудоемкости различных видов услуг и работ цпго техники

- •5.3.11 Методика технико-экономического анализа

- •5.3.12 Обоснование размера скидок с цены машиностроительной продукции при предпродажном и гарантийном обслуживании

- •5.4 Сервис продукции производственного назначения

- •5.4.1 Раскрой и резка металла

- •5.4.2 Розлив химической продукции

- •5.4.3 Раскрой стекла

- •5.4.4 Разделка кабельной продукции

- •5.4.5 Раскрой бумажной продукции

- •5.5 Утилизация технических средств производства

- •5.5.1 Становление утилизации техники

- •5.5.2 Использование ремонтно-обслуживающей базы апк для восстановления и индустриальной утилизации техники

- •5.5.3 Технологический процесс утилизации резинотехнических изделий

- •Контрольные вопросы

- •6. Лизинг - форма обеспечения материально-техническими ресурсами

- •6.1 Определение, понятие и сущность лизинга

- •6.2 История возникновения лизинга

- •6.3 Зарубежный опыт развития лизинга

- •6.4 Виды лизинга

- •6.5 Лизинг — форма поддержки апк

- •6.5.1 Роль лизинга в техническом оснащении сельского хозяйства

- •6.5.2 Порядок проведения агролизинговых операций

- •6.5.3 Приоритеты лизинга техники и тенденции его развития

- •6.5.4 Источники финансирования

- •6.5.5 Анализ финансовой деятельности по лизингу и сезонные запасы

- •6.6 Методика оценки эффективности лизинга техники для апк

- •6.6.1 Формирование исходных данных

- •6.6.2 Определение основных параметров эффективности лизинга техники в растениеводстве

- •6.6.3 Пример расчета эффективности лизинга техники в растениеводстве в 1994—2001 гг.

- •6.6.4 Расчет эффективности лизинга автомобилей в апк

- •6.6.5 Эффективность лизинга оборудования для животноводства

- •6.6.6 Эффективность лизинга оборудования на перерабатывающих предприятиях апк

- •6.6.7 Эффективность лизинга общепроизводственного технологического оборудования

- •6.6.8 Суммарная эффективность лизинга техники в апк

- •6.7 Альтернативный лизинг

- •6.8 Консолидированный лизинг

- •7 Лизинг восстановленной техники

- •7.1 Общие положения

- •7.2 Интенсивность отказов (дт-75) и комбайновых двигателей

- •7.2 Состояние и перспективы восстановления техники

- •7.3 Основные положения лизинга восстановленной техники

- •7.4 Методика технико-экономического обоснования лизинга восстановленной техники

- •Контрольные вопросы

- •8 Материально-технические ресурсы

- •8.1 Общие сведения о сырье, основных и вспомогательных материалах

- •8.2 Главнейшие группы средств производства и их основные Потребители

- •8.3 Планирование потребности в материально-технических ресурсах

- •8.4 Виды запасов средств производства

- •8.5 Классификация норм запасов и методика их нормирования

- •8.6 Нормативный метод установления величины запасов

- •8.7 Методика определения совокупного запаса материально-технических ресурсов

- •8.8 Методика определения потребности в запасных частях сельскохозяйственной техники

- •9 Роль логистики в оптимизации системы материально-технического обеспечения

- •Основные понятия и определения

- •Объекты логистического управления

- •Материальные потоки

- •Финансовые потоки

- •Информационные потоки

- •Логистический цикл товара

- •Основные принципы и требования построения логистических систем в апк

- •Контрольные вопросы

- •10 Маркетинг в системе материально-технического обеспечения сельского хозяйства

- •10.1 Особенности маркетинга материально-технических средств

- •10.2 Зарубежный опыт организации маркетинга техники и других ресурсов для апк

- •10.3 Методы маркетинговой деятельности на отечественных предприятиях агроснабжения

- •11.2 Технические условия на хранение товаров общего назначения

- •11.3 Типовые схемы транспортно-технологических процессов грузообработки

- •11.4. Система машин и оборудования на базах и складах

- •11.5 Применение манипуляторов на операциях комплектования заказов

- •11.6 Технология переработки материально-технических ресурсов на базах и складах

- •11.7 Параметрические ряды, типовые проекты складов и баз

- •11.7 Пакетные перевозки грузов

- •11.8 Определение потребного количества погрузочно-разгрузочных машин и складского оборудования

- •11.9 Нормативы затрат труда рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работах

- •Контрольные вопросы

- •12 Тара и упаковка. Штриховое кодирование

- •Роль тары и упаковки в материально-техническом обеспечении

- •Штриховое кодирование

- •13.2 Система управления материальными потоками

- •13.3 Программное обеспечение автоматизации склада временного хранения товаров

- •13.4 Автоматизированная система управления складским хозяйством

- •13.5 Автоматизированная система управления грузоперевозками

- •Контрольные вопросы

- •14 Техника безопасности, производственные санитарные и противопожарные мероприятия на базах и складах

- •14.1 Общие положения

- •14.2 Травмоопасные ситуации и воздействия на организм человека вредных и опасных производственных факторов

- •14.3 Требования безопасности при использовании и обслуживании машин

- •14.4 Требования техники безопасности в помещении

- •14.5 Требования электробезопасности

- •14.7 Требования взрывобезопасности

- •14.8 Требования технической безопасности

- •14.9 Требования экологической безопасности

- •14.10 Производственный травматизм

- •14.11 Мероприятия по обеспечению безопасности

- •14.12 Обучение безопасным методам работы

- •II. Взаимоотношения между дилером и изготовителем продукции

- •III. Взаимоотношения между дилером и потребителем

- •IV. Предпродажное обслуживание, продажа и ввод продукции в эксплуатацию

- •V. Предоставление услуг при эксплуатации продукции

- •VI. Порядок и организация обслуживания продукции в гарантийный период эксплуатации

- •VII организация обслуживания и ремонта продукции в послегарантийный период эксплуатации

- •VIII цены и расчеты

- •IIX ответственность изготовителя, дилера и потребителя

- •X виды дилерских предприятий

- •XI функции дилерских предприятий

- •XII материальная база дилерского предприятия (организации)

- •2. Нормативы трудозатрат на работы по выгрузке, досборке, техническому обслуживанию и ремонту тракторов (ч. Час)

- •3. Нормативы трудозатрат на работы по выгрузке, досборке, техническому обслуживанию и ремонту комбайнов (ч. Час)

- •Нормативы трудозатрат на работы по выгрузке, досборке, техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственных машин (ч. Час)

- •5. Нормативы затрат денежных средств на

- •2. Зерноуборочные комбайны

- •6. Поправочные коэффициенты на средний

- •Тракторы

- •7. Среднегодовой коэффициент охвата

- •Примечания:

- •8. Поправочные коэффициенты к коэффициентам охвата капитальным ремонтом тракторов и их составных частей, учитывающие средний возраст машин впарке

- •Коэффициенты перевода физических тракторов в условные эталонные тракторы

- •Коэффициенты взаимного перевода моточасов,условных эталонных гектаров и литров израсходованного тракторами топлива

- •12. Коэффициенты взаимного перевода мото-часов и физических гектаров убранной

- •13. Средние значения годовой (сезонной) наработки тракторов и комбайнов

- •14. Нормативы расхода дизельного топлива тракторов.

- •I. Тракторы гусеничные по маркам и по классам тяги

- •II. Тракторы колесные по маркам и по классам тяги

- •III. Тракторы специальные по назначению и маркам

- •15. Нормы расхода смазочных масел

- •16. Соотношения между единицами энергии:

- •17. Технические характеристики мостовых однобалочных кранов (по гост 22045-89)

- •18. Технические характеристики консольных стационарных электрических кранов

- •20. Технические характеристики ручных червячных передвижных талей

- •21. Технические характеристики электрических талей (по гост 22584-96)

- •22. Исходные данные для расчета эффективности лизинга техники для апк

- •23. Основные законоположения по охране труда

- •Литература

- •Оглавление

Информационные потоки

Роль информационно-компьютерной поддержки логистического менеджмента трудно переоценить. Современное состояние логистики во многом определяется бурным развитием и внедрением во все сферы бизнеса информационно-компьютерных технологий. Реализация большинства логистических концепций (систем) была бы невозможна без использования быстродействующих компьютеров, локальных вычислительных сетей, телекоммуникационных систем и информационно-программного обеспечения. Значение информационного обеспечения логистического процесса настолько важно, что многие специалисты выделяют особую информационную логистику, имеющую самостоятельное значение в бизнесе и управлении информационными потоками и ресурсами.

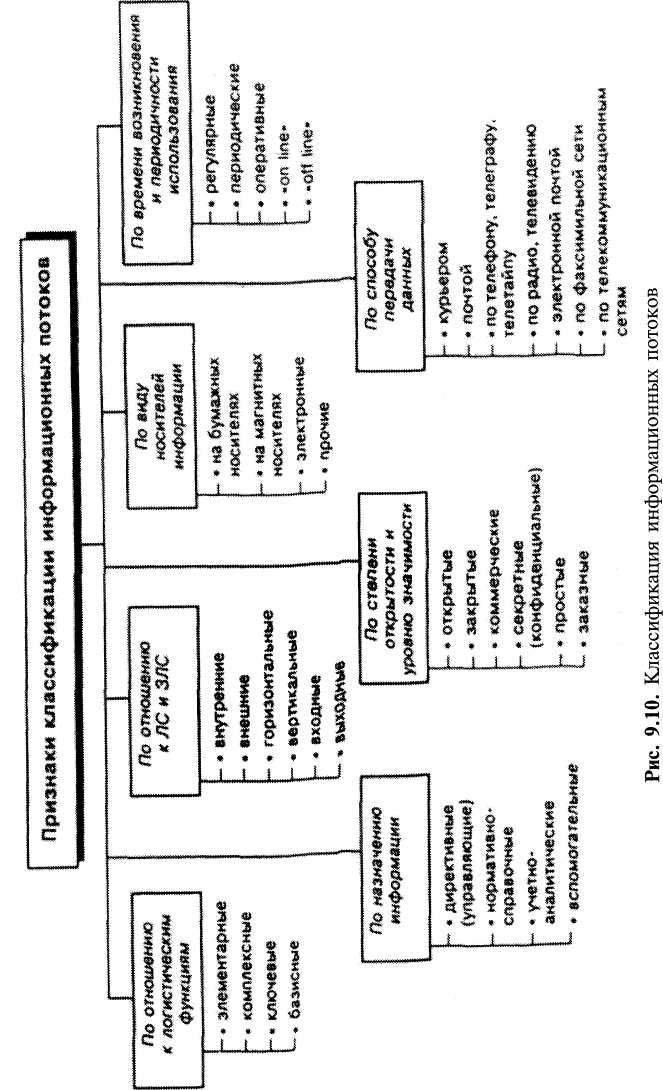

Назовем информационным потоком поток сообщений в речевой, документной (бумажной и электронной) и другой форме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматриваемой логистической системе, между звеном логистической системы или логистической системой и внешней средой, и предназначенный для реализации управляющих функций. Классификация информационных потоков приведена на рис. 9.10.

Возрастание роли информационных потоков в современной логистике обусловлено следующими основными причинами. Во-первых, для потребителя информация о статусе заказа, наличии товара, сроках поставки, отгрузочных документах и т. п. является необходимым элементом потребительского логистического сервиса. Во-вторых, с позиций управления запасами в логистической цепи наличие полной и достоверной информации позволяет сократить потребность в запасах и трудовых ресурсах за счет уменьшения неопределенности уровня спроса.

И наконец, в-третьих, информация увеличивает гибкость логистической системы с точки зрения того, как, где и когда можно использовать ресурсы для достижения конкурентных преимуществ.

Информационные потоки, сопровождающие отдельные логистические функции, например, производственные процедуры, транспортировку, управление запасами и заказами, могут быть очень сложными и насыщенными в плане схем документооборота, количества документов и реквизитов. При выполнении, например, смешанных железнодорожно-морских международных перевозок грузов используется до 160 оригинальных документов, тысячи реквизитов, а взаимодействие по информационным потокам осуществляется между двумя десятками логистических посредников. Указанные обстоятельства приводят к необходимости уменьшения бумажного документооборота за счет электронной обработки данных, упрощения технологических схем документооборота, внедрения международных стандартов электронной передачи и обработки информационных логистических потоков на основе, например, стандарта ООН ЕО1РАСТ.

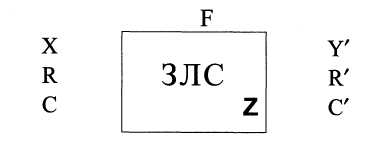

Взаимодействие входящих в логистическую систему материальных, финансовых, информационных потоков в общем виде представлено на рис. 9.11.

Рис. 9.11. Преобразование потоков в ЗЛС 411

Кортеж < X, К, С > представляет собой векторы параметров входных материального X = {х,, х2,..., хп}, информационного К = {т1, г2,..., гп} и финансового С = {с,, с2,..., сп} потоков. Р = {Г,, 1"2,..., Гп} представляет собой вектор внешних возмущений (воздействий окружающей среды); 2 = {г1, 22,..., гп} — вектор параметров состояния ЗЛС. Выходной кортеж < У, К', С > представляет выходные векторы параметров, соответственно, материального (У), информационного (К.) и финансового (С) потоков, размерность которых в общем случае может не совпадать с размерностью входных векторов.

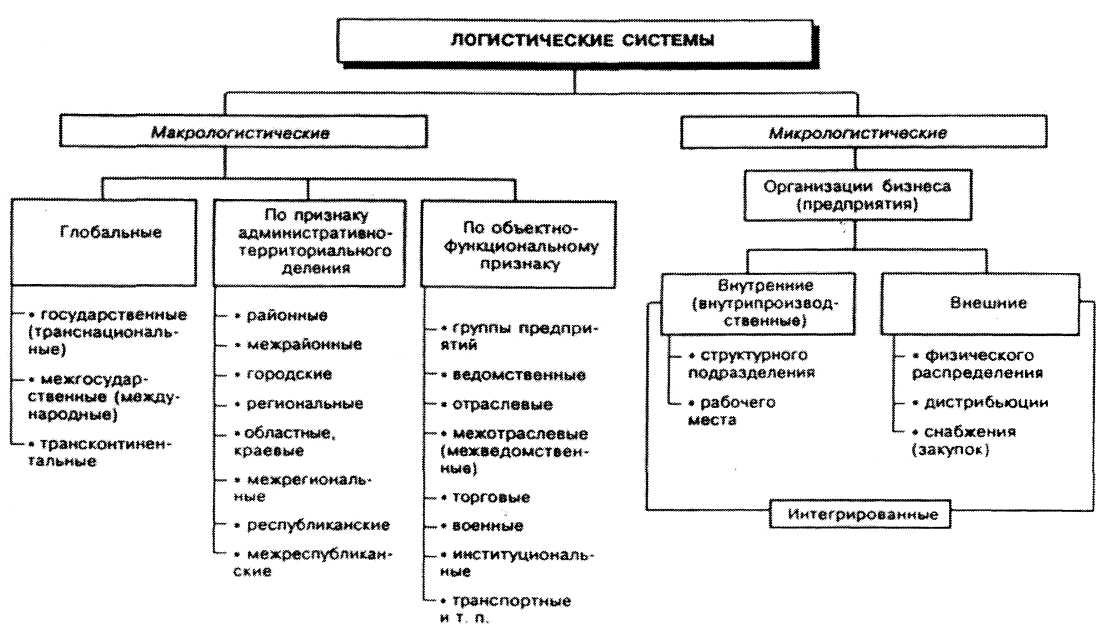

На рис. 9.12. представлена классификация логистических систем. Согласно предлагаемой классификации, логистические системы делятся на две большие группы: микрологистические и макрологистические системы. Микрологистические системы относятся, как правило, к определенной организации бизнеса при участии изготовителей, торговых посредников и потребителей продукции. Эти системы предназначены для управления и оптимизации материальных и связанных с ними потоков (информационных, финансовых) в процессе производства и (или) снабжения и сбыта. Соответственно, различают внутренние (внутрипроизводственные), внешние и интегрированные микрологистические системы.

Макрологистической системой принято считать систему, создаваемую на уровне территориального, административно-территориального или отраслевого образования для формирования и регулирования товарных, финансовых, информационных и транспортных потоков с целью рационализации и минимизации издержек обращения продукции. Макрологистические системы могут быть классифицированы (рис. 9.12) по нескольким признакам. По признаку административно-территориального деления страны различают следующие виды логистических систем: районные, межрайонные, городские, областные, краевые, республиканские, межрегиональные.

По объектно-функциональному признаку могут быть выделены макрологистические системы для группы предприятий одной или нескольких отраслей, ведомственные, отраслевые, межведомственные (межотраслевые), торговые, военные, институциональные и т. п.

Система агроснабжения является .макрологистической системой и охватывает три уровня управления (звена) — федеральный, региональный и районный. В нее входят л«езологистичес-кие системы агроснабжения на региональном (областном, краевом, республиканском субъектов Федерации) уровнях и мик-рологистические функциональные системы, включающие районные, межрайонные и другие функциональные предприятия агроснабжения.

Все

три звена макрологистической системы

агроснабжения функционируют по единым

принципам и подчиняют свои цели, задачи

и интересы общим целям и задачам

макрологистической системы

агроснабжения. В рамках единой

логистической системы каждое ее звено

выполняет функции, которые экономически

наиболее целесообразно выполнять на

его уровне с позиций интересов системы

в целом.

Рис. 9.12. Классификация логистических систем