- •Раздел 1. Фонетика. Графика. Орфография

- •1.1. Звуки речи

- •1.2. Фонетическая транскрипция

- •1.3. Гласные и согласные звуки

- •1.4. Графика. Буквы. Алфавит

- •1.6. Слог. Правила переноса слов

- •1.7. Ударение

- •1.8. Гласные звуки в ударном и безударном положении

- •1. Употребление гласных в составе слова имеет в русском языке некоторые особенности:

- •1.9. Правописание гласных, обусловленное их произношением

- •1.10. Согласные звуки

- •1.11. Употребление букв ь и ъ

- •1.11.1. Обозначение мягкости согласных с помощью ь

- •1.11.2. Употребление ь для обозначения грамматических форм

- •1.11.3. Употребление разделительных ь и ъ

- •1.12. Правописание гласных после шипящих

- •1.12.1. Гласные и, ы, а, я, у, ю после шипящих ж, ш, ч, щ

- •1.12.2. Гласные е, ё, о после шипящих ж, ш, ч, щ

- •1.13. Правописание гласных после ц

- •1.13.1. Гласные а, я, у, ю, е, э после ц

- •1.13.2. Гласные и, ы после ц

- •1.13.3. Гласные е, ё, о после ц

- •1.14. Изменения согласных в речи

- •1.15. Правописание согласных

- •1.15.1. Звонкие – глухие согласные

- •1.15.2. Непроизносимые согласные

- •1.16. Полный фонетический разбор слова План фонетического разбора

- •Образец разбора

- •Приятели

- •Похлёбку

- •Раздел 2. Морфемика. Словообразование. Орфография

- •2.1. Состав слова

- •2.2. Корень слова

- •2.3. Правописание гласных в корне

- •2.3.2. Правописание корней с чередованием гласных Корни с чередующимися гласными а/о

- •1. Зависимость от ударения

- •2. Зависимость от конечных согласных корня

- •3. Зависимость от наличия суффикса -а-

- •4. Зависимость от значения

- •Корни с чередующимися гласными и/е

- •Чередование a(я)/им(ин)

- •2.3.3. Употребление буквы э

- •2.4. Правописание согласных в корне

- •4. Исключения:

- •2.5. Приставки

- •2.6. Правописание приставок

- •2.6.1. Слитное и дефисное правописание приставок

- •2.6.2. Правописание гласных в приставках

- •2.6.3. Правописание согласных в приставках

- •2.6.4. Правописание двойных согласных на стыке приставки и корня

- •2.7. Суффиксы. Постфиксы

- •2.8. Сложные слова. Соединительные гласные и суффиксы в сложных словах. Правописание гласных в сложных словах

- •2.9. Основа и окончание

- •2.10. Словообразование. Основные понятия

- •2.11. Основные способы словообразования

- •2.12. Образование новых слов с помощью приставок, суффиксов, постфиксов

- •2.13. Образование новых слов путем сложения, сращения и перехода из одной части речи в другую

- •2.14. Слитное и дефисное написание сложных слов

- •2.14.1. Общие правила слитного и дефисного написания слов

- •2.14.2. Слитное и дефисное написание сложных существительных

- •2.8. Сложные слова. Соединительные гласные и суффиксы в сложных словах. Правописание гласных в сложных словах

- •2.15. Морфемный и словообразовательный разбор слова

- •А) План морфемного разбора

- •Б) План словообразовательного разбора

- •Образец морфемного и словообразовательного разбора

- •Рождаются

- •Побриться

- •Освежить

- •Влюблена

- •3.2. Имя существительное

- •3.2.1. Понятие об имени существительном. Морфологические признаки имён существительных. Разряды имён существительных

- •Основные признаки имени существительного

- •3.2.2. Род, число, падеж и склонение имён существительных

- •3.2.3. Морфологический разбор имён существительных План разбора имени существительного

- •Образцы разбора имён существительных

- •3.2.4. Правописание падежных форм имён существительных

- •1. Правописание -и или -е в падежных окончаниях единственного числа:

- •2. Правописание окончаний -а, -о, -е в именительном падеже существительных с уменьшительными, увеличительными суффиксами и после -л-:

- •3. Правописание суффикса -ен- в разносклоняемых существительных:

- •4. Правописание окончаний творительного падежа существительных 2-го склонения – фамилий и названий населённых пунктов:

- •3.2.5. Правописание суффиксов имён существительных

- •1. Правописание гласных в суффиксах существительных.

- •2. Правописание согласных в суффиксах существительных.

- •3.3. Имя прилагательное

- •3.3.1. Понятие об имени прилагательном. Морфологические признаки имён прилагательных. Разряды имён прилагательных

- •Основные признаки имени прилагательного

- •3.3.2. Степени сравнения имён прилагательных

- •3.3.3. Полная и краткая формы имён прилагательных. Склонение и правописание падежных форм имён прилагательных

- •3.3.4. Морфологический разбор имён прилагательных План разбора имени прилагательного

- •Образцы разбора имён прилагательных

- •3.3.5. Правописание суффиксов имён прилагательных

- •1. Правописание гласных в суффиксах прилагательных:

- •2. Правописание согласных в суффиксах прилагательных:

- •3. Правописание н и нн в прилагательных, не образованных от глаголов:

- •4. Правописание н и нн в существительных и наречиях на -о, образованных от неотглагольных прилагательных.

- •3.4. Имя числительное

- •3.4.1. Понятие об имени числительном. Морфологические признаки имён числительных

- •Основные признаки имени числительного

- •3.4.2. Разряды числительных по значению и их склонение. Правописание числительных

- •3. Склонение числительных:

- •4. Образцы склонения числительных: Числительное один

- •3.4.3. Морфологический разбор имён числительных План разбора имени числительного

- •Образцы разбора имён числительных

- •3.5.1. Понятие о наречии. Морфологические признаки наречий. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий

- •Основные признаки наречий

- •2. Разряды наречий по значению:

- •4. Морфологический разбор наречий:

- •Образцы разбора наречий

- •3.5.2. Правописание наречий

- •1) Правописание наречных суффиксов:

- •2) Правописание наречий через дефис:

- •2) Пишутся раздельно:

- •3) Слитное и раздельное написание наречий

- •3.6.1. Понятие о местоимении. Разряды местоимений. Морфологический разбор местоимений

- •2. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи:

- •3. Разряды местоимений по значению и грамматическим особенностям:

- •3. Морфологический разбор местоимений:

- •Образцы разбора местоимений

- •Который

- •3.6.2. Правописание местоимений

- •1. Употребление не и ни в неопределённых и отрицательных местоимениях:

- •2. Слитное и раздельное написание не и ни с местоимениями:

- •3. Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений:

- •3.7.1. Понятие о глаголе. Морфологические признаки глаголов. Вид, возвратность, переходность глаголов

- •Основные признаки глагола

- •3.7.2. Наклонение, время, спряжение глаголов

- •3.7.3. Правописание глаголов

- •3.7.4. Морфологический разбор глаголов План разбора глагола

- •Образцы разбора глаголов

- •Кататься

- •Началась

- •3.8.1. Понятие о причастии. Разряды причастий. Образование причастий

- •Основные признаки причастия

- •Суффиксы причастий

- •3.8.2. Морфологический разбор причастий План разбора причастия

- •Образцы разбора причастий

- •Заряжена

- •3.8.3. Правописание причастий

- •1. Правописание окончаний причастий:

- •2. Правописание гласных в суффиксах причастий:

- •3. Правописание н и нн в полных причастиях и полных отглагольных прилагательных:

- •4. Правописание н и нн в кратких причастиях и прилагательных:

- •5. Правописание н и нн в существительных и наречиях на -о, образованных от причастий и отглагольных прилагательных:

- •3.9. Деепричастие. Морфологический разбор деепричастий

- •4. Морфологический разбор деепричастий:

- •Образцы разбора деепричастий

- •3.10.1. Предлог. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов

- •7. Морфологический разбор предлога:

- •Образец разбора предлога

- •8. Правописание предлогов:

- •5. По значению союзы делятся на разряды:

- •Образeц разбора союза

- •6. Морфологический разбор частиц:

- •Образец разбора частиц

- •7. Правописание частиц:

- •1. Не с глаголами и деепричастиями

- •2. Не с числительными

- •3. Не с местоимениями и наречиями

- •4. Не с существительными, прилагательными, наречиями на -о

- •5. Не с причастиями

- •Раздел 4. Орфографический разбор предложения

- •Часть 2. Синтаксис и пунктуация

- •Раздел 1. Простое предложение Глава 1. Грамматическая основа предложения

- •1.1. Общая структура простого предложения. Грамматическая основа

- •План общей характеристики структуры простого предложения

- •Образец разбора

- •1.2. Подлежащее

- •Способы выражения подлежащего

- •План разбора подлежащего

- •Образец разбора

- •1.3. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое

- •Способы выражения простого глагольного сказуемого

- •План разбора простого глагольного сказуемого

- •Образец разбора

- •1.4. Составные сказуемые. Составное глагольное сказуемое

- •План разбора составного глагольного сказуемого

- •Образец разбора

- •1.5. Составное именное сказуемое

- •Виды глаголов-связок

- •План разбора составного именного сказуемого

- •Образец разбора

- •1.6. Осложнённые типы составных сказуемых

- •План разбора осложнённого сказуемого

- •Образец разбора

- •1.8. Двусоставные и односоставные предложения. Типы односоставных предложений

- •План разбора односоставного предложения

- •Образец разбора

- •Глава 2. Распространённое, осложнённое и неполное предложения

- •2.1. Система второстепенных членов

- •2.2. Дополнение и его разновидности

- •План разбора дополнения

- •Образец разбора

- •2.3. Определение

- •2.3.1. Определение и его разновидности. Отграничение определений от других членов предложений

- •План разбора определения

- •Образец разбора

- •2.3.2. Однородные и неоднородные определения

- •2.3.3. Обособление согласованных определений

- •2.3.4. Обособление несогласованных определений

- •2.4.1. Приложение как разновидность определения

- •План разбора приложения

- •Образец разбора

- •2.4.2. Обособление приложений

- •2.5.1. Основные виды обстоятельств

- •Виды обстоятельств

- •План разбора обстоятельства

- •Образец разбора

- •2.5.2. Обособление обстоятельств

- •2.6. Неполные предложения

- •План разбора неполного предложения

- •Образец разбора

- •2.7. Однородные члены предложения

- •План разбора однородных членов

- •Образец разбора

- •2.8. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения

- •2.9. Сравнительные обороты и обороты с как

- •2.11. Вставные словосочетания и предложения

- •2.11. Вставные словосочетания и предложения

- •2.12. Обращения

- •2.13. Пунктуационный анализ простого предложения

- •Раздел 2. Сложное предложение

- •1.1. Союзы и значения сложносочинённых предложений

- •Типы сложносочинённых предложений по характеру союза и значению

- •1.2. Знаки препинания в сложносочинённых предложениях

- •План разбора сложносочинённого предложения

- •Образец разбора

- •Глава 2. Сложноподчинённое предложение

- •2.1. Общая характеристика сложноподчинённых предложений

- •2.2. Придаточные предложения, которые относятся к одному слову в главном предложении

- •2.2.1. Придаточные определительные

- •2.2.2. Придаточные дополнительные (изъяснительные)

- •2.2.3. Придаточные подлежащные

- •2. Главное слово:

- •3. Средства связи:

- •2.2.4. Придаточные сказуемные

- •2.2.5. Придаточные образа действия и степени

- •2.3. Придаточные предложения, которые относятся ко всему главному предложению

- •2.3.1. Придаточные сравнительные

- •2.3.2. Придаточные места

- •2.3.3. Придаточные времени

- •2.3.4. Придаточные причины

- •2.3.5. Придаточные цели

- •2.3.6. Придаточные условия

- •2.3.7. Придаточные уступительные

- •2.3.8. Придаточные следствия

- •План разбора сложноподчинённого предложения

- •Образец разбора

- •2.4. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным

- •2.5. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Разбор и знаки препинания

- •2. Сложноподчинённые предложения с неоднородным (параллельным) подчинением:

- •План разбора сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными

- •Образец разбора

- •Глава 3. Сложное бессоюзное предложение

- •3.1. Общая характеристика сложных бессоюзных предложений

- •3.2. Значения сложных бессоюзных предложений и знаки препинания в них

- •План разбора сложного бессоюзного предложения

- •Образец разбора

- •Глава 4. Сложные предложения с разными видами связи. Разбор и пунктуационный анализ

- •Образец разбора

- •План разбора сложного предложения с разными видами связи

- •Образец разбора

- •Раздел 1. Орфоэпические нормы

- •1.1. Общие замечания

- •1.2.1. Особенности русского ударения

- •1.2.2. Ударение в именах существительных

- •1.2.3. Ударение в именах прилагательных

- •1.2.4. Ударение в глаголах

- •1.2.5. Ударение в причастиях и отглагольных прилагательных

- •1.3. Произношение твёрдых и мягких согласных перед е в заимствованных словах

- •1.4. Произношение [о] и [э] под ударением после мягких согласных и шипящих

- •1.5. Произношение отдельных сочетаний звуков, слов и форм слов

- •1. Произношение местоимения что и производных от него.

- •2. Произношение сочетания -чн- в середине слова.

- •Раздел 2. Морфологические нормы 2.1. Общие замечания

- •2.2.1. Род имён существительных

- •2.2.2. Именительный падеж множественного числа

- •2.2.3. Родительный падеж множественного числа

- •2.2.4. Особенности склонения некоторых существительных и словосочетаний

- •2.3. Имя прилагательное

- •2.4. Имя числительное

- •2.5. Местоимение

- •2.6. Глагол

- •2.7. Причастие и деепричастие

- •Раздел 3. Синтаксические нормы

- •3.1. Общие замечания

- •3.2. Особенности управления в русском языке

- •3.3. Некоторые особенности согласования

- •3.4. Предложения с однородными членами

- •3.5. Предложения с причастными оборотами

- •3.6. Предложения с деепричастными оборотами

- •3.7. Некоторые особенности употребления сложных предложений, прямой и косвенной речи

- •Раздел 4. Социальные варианты русского языка

- •5.1. Общая характеристика стилей. Стилевое расслоение лексики. Эмоционально-экспрессивная окраска слова

- •5.2. Научный стиль

- •5.3. Официально-деловой стиль

- •5.4. Газетно-публицистический стиль. Экспрессивные средства языка

- •5.5. Разговорный стиль

- •5.6. Стилистические ошибки и их типы

- •6.1. Понятие точности речи

- •6.2. Лексические ошибки, связанные с непониманием значения слова

- •6.3. Лексические ошибки, связанные с употреблением

- •6.4. Лексические ошибки, связанные с употреблением омонимов, многозначных слов

- •6.5. Ошибки, связанные с лексической сочетаемостью слов

- •6.6. Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов

- •7.1. Общее представление о тексте

- •7.2. Основные правила построения текста

- •7.3. Функционально-смысловые типы текстов

- •7.4. Текст-описание и его виды

- •7.5. Текст-повествование и его виды

- •7.6. Тексты-рассуждения и их виды

- •7.7. Тексты с различными видами связи

7.2. Основные правила построения текста

Итак, текст представляет собой целостное речевое произведение, имеющее своё начало, структуру развёртывания мысли и конец как её завершение. Это сложное коммуникативное единство содержательной стороны и показателей его организации.

1. Целостность как свойство текста предполагает наличие у данной единицы какой-либо единой темы повествования. Эта тема может быть сформулирована как заглавие. Придумать заглавие к тексту крайне сложно, ведь оно должно, с одной стороны, отражать содержание всего текста, а с другой – быть воспринятым адресатом речи, понятным ему.

Приведём в качестве примера школьное сочинение:

Мой дом

Мы живём в большом доме на пятом этаже. У нас две комнаты и кухня. В большой комнате живёт моя бабушка и я. Бабушка была врачом. Она работала в Ростове. А потом переехала к нам. Сейчас она болеет. Мама даже боится, что её надо положить в больницу. Там за ней лучше будут ухаживать. И мы не будем волноваться, вдруг с ней что-то случится. Ведь я всё время в школе, а мама с папой на работе. В спальне живут мама и папа. А в кухне мы едим и пьем чай.

Если рассмотреть это явно неудачное в целом сочинение с точки зрения соотношения текста и заглавия, то можно констатировать определённое несоответствие. В тексте речь идёт в основном о бабушке ученика, тогда как заголовок ориентирует нас на описание дома, в котором живёт эта семья.

Наверное, каждый сталкивался с подобного рода замечаниями учителя по тексту собственных сочинений. Так, частотной ошибкой является пересказ произведения художественной литературы, тогда как заглавие ориентирует автора на анализ текста, образов героев и т.д.

2. Текст обязательно должен иметь композицию, должен быть построен по определённому плану, который обычно имеет трёхчастную структуру – зачин, среднюю часть (развёртывание мысли) и концовку.

Зачин непосредственно подготавливает читателя, слушателя к восприятию основного содержания текста. В нём формулируется тема повествования. В средней части идёт развитие этой темы. Концовка подводит итог раскрытию темы.

Каждый из трёх компонентов композиции имеет свои особенности и выражается специальными языковыми средствами. Существуют определённые формы выражения начала мысли, перехода от одной мысли к другой, завершения темы. Наиболее устойчивы они в зачине и концовке.

Например, вспомните традиционные зачины и концовки русских сказок: зачин – жили-были; концовка – стали жить поживать и добра наживать.

Функцию зачина и концовки в школьных сочинениях обычно выполняют такие обязательные составляющие, как вступление и заключение. И вновь одной из основных ошибок школьных сочинений является либо отсутствие зачинов и концовок (отсутствие вступления и заключения), либо отсутствие связи этих элементов композиции с основным содержанием текста.

Например, тема сочинения формулируется как «Образ автора в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»», а вступление содержит излишне подробный пересказ всей жизни и творчества поэта. Заключение же, то есть выводы автора сочинения по содержанию собственных рассуждений, вообще отсутствуют. Если рассмотреть с этой точки зрения приведённое выше сочинение, то можно заметить, что «намёк» на зачин в нём есть: Мы живём в большом доме на пятом этаже. В то же время заключение, то есть концовка, в этом тексте полностью отсутствует.

Развёртывание мысли также строится по определённой логической схеме, которая включает тезис (основную мысль, которую автор хочет донести до читателя, слушателя) и аргументы (доказательства, примеры, иллюстрации, подтверждающие тезис автора).

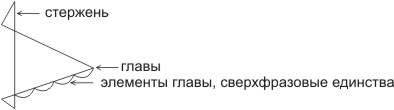

В целом построение текста можно представить в виде схемы:

Стержень – это та основная мысль, которая пронизывает весь текст и логически объединяет все его составляющие в одно целое. Каждая из сторон данной схемы – это элементы текста. Автор может развивать эту мысль, значительно расширяя повествование. Чем больше текст, тем в большей степени может «уходить в сторону» повествование, но основная мысль (стержень) должен сохраняться при всех условиях, возвращение к стержню обязательно.

Например, огромный по объёму и содержанию текст эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» (изначально название эпопеи Л.Н. Толстого писалось следующим образом - «Война и мiръ», где мiръ имело значение «все люди, весь свет, род человеческий») также содержит основную мысль, стержень, отражённый в названии: война и народ, человек, человечество. Каждая из глав посвящена более конкретной теме, но она так или иначе связана с основной идеей романа-эпопеи.

|

3. Внутри текста, особенно большого и сложного, можно выделить составляющие его компоненты – сложные синтаксические целые, или сверхфразовые единства (в большом тексте это главы, параграфы и т.д.). Это группа предложений, которая раскрывает микротему текста и, в свою очередь, имеет зачин, развитие мысли и концовку. В пределах одного сложного синтаксического целого (сверхфразового единства) каждое следующее предложение как бы отвечает на вопрос, возникающий при чтении предшествующего предложения. Невозможность задать вопрос к следующему предложению означает завершение сложного синтаксического целого.

В качестве примера приведём один абзац из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:

Неожиданная весть сильно поразила меня. Комендант Нижнеозёрной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женой и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозёрная крепость находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачёва. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

После прочтения первого предложения: Неожиданная весть сильно поразила меня – можно задать вопрос: Почему это известие поразило меня?Как бы ответом на этот вопрос будут следующие две фразы: Комендант Нижнеозёрной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женой и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозёрная крепость находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. Далее можно поставить вопрос: Какой вывод следует из этого? Ответ – в четвёртом предложении: С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачёва. Далее можно поставить вопрос: Что в такой ситуации кажется мне особенно опасным? Ответ: Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

Легко заметить, что данный отрывок из повести А.С. Пушкина не воспринимается как абсолютно законченный текст. В первом предложении абзаца явно содержится отсылка к предыдущему повествованию (неожиданная весть). Последнее предложение абзаца также делает возможным продолжение повествования. Именно этим и обеспечивается связь сложных синтаксических целых в единый макротекст.

Вместе с тем законченность данного текста легко проследить, прочитав следующий за последним предложением отрывок:

– Послушайте, Иван Кузмич! – сказал я коменданту. – Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога ещё свободна, или в отдалённую, более надёжную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

С одной стороны, этот микротекст содержит мысли, непосредственно связанные с предыдущим микротекстом, однако содержание нового микротекста не является ответом на вопросы, которые можно было бы поставить к последнему предложению предыдущего микротекста (Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.) Что именно представилось? Почему сердце замерло?

Следует помнить, что все вопросы, которые можно задать внутри сложного синтаксического целого, должны быть существенными для развития текста. Если же они носят чисто ассоциативный характер, то текст оказывается разорванным. В нём будет отсутствовать развитие мысли. Это легко проследить на примере приведённого выше сочинения «Мой дом». В целом в плохих сочинениях нет микротем, нет сложных синтаксических целых. Есть только набор отдельных предложений, в лучшем случае связанных только по ассоциации.

4. В тексте всё взаимосвязано, в том числе сложные синтаксические целые и отдельные предложения в них. Существуют различные средства межфразовой связи. Назовём основные из таких средств:

предметная связь (отдельные части текста объединяются именами людей, названиями описываемых предметов);

временная связь (наличие в тексте единого временного пространства). Временное единство выражается грамматически и лексически: в 1961 году, сначала–потом; утром–вечером и т.д. Обратите особое внимание на грамматическое единство времени. Смена времени всегда должна быть оправданной! Одной из самых частых ошибок в школьных сочинениях является немотивированный переход от настоящего времени к прошедшему, и наоборот: Вчера по первому каналу показывали мой любимый фильм «Крепкий орешек». Я смотрю этот фильм уже седьмой раз;

пространственная связь (в нашем городе, там, здесь и т.д.);

порядок слов.

В письменном повествовательном тексте предложение обычно начинается с темы, предмета сообщения, чего-либо известного (из предыдущего высказывания) или менее значимого в содержательном плане. А заканчивается предложение обычно новой, наиболее значимой в данном контексте и ситуации информацией. Распределение известного и нового, менее и более значимого зависит от текстового целого. Наиболее распространённым является такой порядок слов. Та информация, которая была новой, наиболее значимой и располагалась в конце в предшествующем предложении, в последующем предложении становится известной, менее значимой и поэтому перемещается в начало.

Например: На другой день я проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои были прерваны Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая (Пушкин). В первом предложении содержательным центром, наиболее значимой является информация о том, что Петр Гринёв (автор повествования) проснулся с головной болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Не случайно эта информация расположена во второй части предложения и при произнесении высказывания вслух отделяется от менее значимой информации (на другой день) паузой. Во втором предложении вторая часть первого предложения получает выражение в словосочетании размышления мои. Эта информация уже известна и менее значима, поэтому она располагается в начале. Новая же информация: были прерваны Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая – помещается в конце.

Ср.: нарушение порядка слов в отрывке из школьного сочинения: Я люблю книги о войне. Я узнаю о героях из них; правильный порядок слов: Я люблю книги о войне. Из них я узнаю о героях;

замена существительных, прилагательных, уже известных по предшествующему тексту на местоимения и местоименные наречия (он, это, тогда, там и др.):

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он заговорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность (Тургенев).

Но не злоупотребляйте местоименными словами и следите за тем, чтобы их употребление не создавало двусмысленности.

Ср.: В течение трёх дней хозяева должны забрать собак из питомника. В противном случае их умерщвляют;

Обратите внимание, что в деловых текстах подобная замена не допускается.

сочинительные союзы (и, а, но, однако и др.):

Тётка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а какой-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья. Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнату вошёл хозяин в халате и со свечой (Чехов).

Однако использование союзов должно быть действительно необходимым. Так, в устных ответах и в сочинениях школьники часто злоупотребляют союзами, прежде всего – союзами и, а, причём без учёта их значения:

Сначала он жил в поместье отца. А затем поехал служить в Белогорскую крепость. А там он влюбился в Машу. А Маша его тоже полюбила;

специальные текстовые скрепы, прежде всего – вводные слова (во-первых, во-вторых, итак, таким образом, с одной стороны, с другой стороны, в частности, например и др.):

Листва уже начинала желтеть. Во-первых, мы были довольно высоко над уровнем моря, а, во-вторых, во времени мы как бы перенеслись вперёд (Арсеньев);

неспециальные средства связи, в частности, повтор:

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим, по крайней мере, муромским разбойникам? (Пушкин).

Обратите внимание: повтор обязательно должен быть содержательно и стилистически оправданным. Иначе он будет восприниматься как стилистическая ошибка!

красная строка, абзацное членение в письменном тексте.

Эксперименты показывают, что без красных строк текст с трудом воспринимается и осмысляется. Чаще всего (при всей специфичности различных текстов) абзац совпадает с сверхфразовым единством. Красная строка обычно подчёркивает начало развёртывания новой мысли. При этом очень важную роль играет первая фраза нового абзаца. Это своего рода «конспект» всего сверхфразового единства.

Обратите внимание на структуру и первую фразу абзаца главы «Суд» из повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина:

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницей моего несчастия. Она скрывала от всех свои слёзы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Можно выделить и другие средства межфразовой связи (см., например, книги: Лосева Л.М. Как строится текст. М., 1980; Величко Л.И. Работа над текстом на уроках русского языка. М., 1983; Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. М., 1998; Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 2001). Их использование во многом определяется типом текста, конкретными задачами, которые ставит перед собой автор. Но наличие таких связей обязательно, иначе совокупность предложений будет восприниматься как простой набор предложений, а не единый текст.