- •1.1. Теория управления

- •1.1.1. Характеристика общих функций управления, их взаимосвязь

- •1.1.2. Организационные формы и структуры управления

- •Линейная

- •Функциональная

- •Линейно-функциональная

- •1.1.3. Коммуникации в процессе управления

- •1.1.4. Развитие теории управления Основные школы в теории управления: научного управления, административного управления, человеческих отношений, поведенческих наук, социальных систем и др.

- •1.1.5. Роль бюрократии в управлении

- •1.2. Теория организации

- •1.2.1. Природа и сущность организации

- •1.2.3. Законы организации, принципы организации

- •1.2.2. Внутренняя и внешняя среда организации, взаимодействие и адаптация к изменениям внешней среды

- •1.2.4. Организационное проектирование

- •1.3. Государственные и муниципальные финансы

- •1.3.1. Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции.

- •1.3.2 Муниципальный бюджет

- •1.3.3. Бюджетное регулирование и система межбюджетных отношений в рф

- •1.3.4. Новые финансовые инструменты управления государственными и муниципальными финансами

- •1.3.5. Система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами

- •1.3.6. Бюджетный процесс рф

- •1.4. Региональная экономика и управление

- •1.4.1. Регион как объект хозяйствования и управления, региональное развитие

- •1.4.2. Особенности хозяйства субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ

- •1.4.3. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил (на примере Сибирского федерального округа)

- •1.4.4. Государственная региональная политика и механизм ее реализации

- •1.4.5. Межрегиональные связи

- •1.5. Правовые основы Российского государства

- •1.5.1. Основы конституционного строя Российской Федерации

- •1.5.2. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации

- •1.5.3. Гражданские правоотношения

- •1.5.4. Механизм административно-правового регулирования

- •1.5.5. Правовой статус государственного гражданского служащего Российской Федерации

- •32. Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими государственной службы в свете фз №79-фз «о государственной гражданской службе в Российской Федерации»

- •Глава 3 Закона закрепляет правовое положение (статус) гражданского служащего.

- •1.6. Экономическая теория

- •1.6.1. Функционирование конкурентного рынка

- •1.6.2. Теоретические основы антимонопольного регулирования

- •1.6.3. Основные проявления макроэкономической нестабильности (безработица, инфляция)

- •1.6.4. Деньги и денежная политика

- •1.6.5. Собственность как экономическая категория

- •2.1. Система государственного управления

- •2.1.1. Государственные органы, понятие, классификация

- •2.1.2. Президент Российской Федерации, организационно-функциональный анализ деятельности

- •2.1.3. Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации

- •2.1.4. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации

- •2.1.5. Система федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации

- •2.1.6. Правительство Российской Федерации

- •2.1.7. Судебная система Российской Федерации

- •2.1.8. Федеральные государственные органы с особым статусом

- •2.1.9. Система государственных органов субъекта Российской Федерации

- •2.1.10. Система государственной службы Российской Федерации, правовые и организационные основы

- •2.1.11. Организация государственного управления за рубежом: сравнительный анализ

- •2.1.12. Основные механизмы формирования и реализации государственной политики

- •2.1.13. Административная реформа в Российской Федерации

- •2.1Б. Система муниципального управления

- •2.1.14. Местное самоуправление

- •2.1.15. Модели организации мсу за рубежом

- •2.1.16. Вопросы местного значения

- •2.1.17. Территориальные основы мсу

- •2.1.18. Формирование программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- •2.1.19. Органы местного самоуправления и муниципальные органы

- •2.1.20. Формы прямого волеизъявления населения на местном уровне

- •2.1.21. Муниципальная служба

- •2.1.22. Муниципальное имущество

- •2.1.23.Основные направления взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления

- •2.2. Разработка управленческий решений

- •2.2.1. Управленческие решения

- •Классификация Мэскона м. Х. (по степени запрограммированности)

- •В зависимости от того, что движет руководителем при принятии решений (методы принятия решений)

- •Классификация по Диеву:

- •2.2.2. Основные элементы и этапы разработки управленческих решений

- •2.2.3. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска

- •2.2.4. Эффективность управленческих решений

- •2.3. Управление персоналом

- •2.3.1. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации

- •2.3.2. Локальные нормативные акты в управлении персоналом. Должностной регламент, структура и содержание

- •2.3.3. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы.

- •2.3.4. Резерв кадров на государственной и муниципальной службе. Работа с кадровым резервом

- •2.4. Управление общественными отношениями

- •2.4.1. Информационно-аналитические службы в государственных органах, их функции

- •2.4.2 Взаимодействие государственных органов и средств массовой информации

- •2.4.3 Политические партии, понятие, роль в управлении государством и обществом.

1.6.3. Основные проявления макроэкономической нестабильности (безработица, инфляция)

Экономический цикл. Фазы цикла. Экономический цикл, безработица и инфляция. Безработица и ее формы. Уровень безработицы и ее экономические последствия. Закон Оукена. Сущность и виды инфляции. Измерение инфляции. Экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.

Экономический цикл — это повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады уровней экономической активности. Они отличаются друг от друга продолжительностью и интенсивностью при наличии долговременной тенденции к экономическому росту.

Цикличность рассматривается в экономической теории как отражение неравномерности экономической динамики. Существует большое количество теорий экономических циклов, объясняющих их причины, механизм и способы государственного антициклического регулирования.

Общим для всех теорий цикла выступает выделение его фаз. Применительно к промышленному циклу различают фазы спада («снижения», «кризиса»), депрессии («нижняя точка спада»), оживления, подъема («экспансия»), вершину («пик»)

Важнейшими фазами цикла являются спад и подъем. В фазе подъема имеет место повышение уровня деловой активности — рост производства, уменьшение запасов, рост производственных инвестиций, увеличение спроса на труд, повышение прибылей, расширение спроса на кредит. В фазе спада деловая активность ослабевает и сокращается объем производства и непроизводственных инвестиций, имеет место рост запасов, падение спроса на труд, резкое уменьшение прибылей, ослабление спроса на кредит. Колебания деловой активности сопровождаются колебаниями занятости (соответственно, безработицы), уровней цен и доходов.

Оборотной стороной занятости выступает безработица — экономическое состояние, при котором желающие работать не могут найти работу при обычной ставке заработной платы.

Э

Р

!

Ф

!

С

!

Циклическая — связана с дефицитом совокупного спроса, проявляется как разница между уровнем безработицы в данный момент промышленного цикла и естественным уровнем безработицы; вызывается колебаниями национального выпуска.

Экономисты считают фрикционную и структурную безработицу неизбежными, соответственно, «полная занятость» составляет меньше 100% рабочей силы. Уровень безработицы, соответствующий целесообразному уровню полной занятости в экономике, составляет «естественный» уровень безработицы (5—7% от общей численности трудовых ресурсов).

Р

!

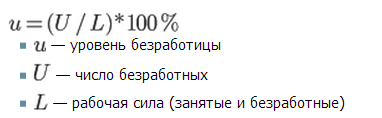

Уровень безработицы — это доля безработных в составе рабочей силы.

Б

Закон Оукена позволяет вычислить абсолютные потери общества вследствие безработицы: каждый процент превышения фактического уровня безработицы над естественным обусловливает отставание объема ВНП на 2,5% от потенциального ВНП.

И

!

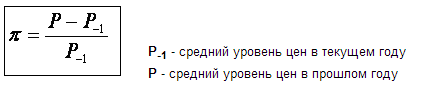

Различают два типа инфляции:

1. Инфляция спроса. Традиционно изменения в уровне цен объясняются избыточным совокупным спросом: экономика пытается тратить больше, чем она способна производить. Избыточный спрос приводит к завышенным ценам на постоянный реальный объем продукции и вызывает инфляцию спроса.

Рис. 11.1. Инфляция спроса

2

!

Чаще всего рост издержек вызывается увеличением номинальной зарплаты и увеличением цен на сырье, энергию.

Рис. 11.2. Инфляция предложения

По характеру проявления различают открытую (явную — проявляющуюся в повышении уровня цен) и скрытую (подавленную) инфляцию.

Подавленная инфляция проявляется в возникновении товарного дефицита, искусственном ограничении потребления (использование способов нормирования, дозирования потребления благ). Подавленная инфляция измеряется неформальными показателями: уровнем товарных запасов, временем ожидания в очередях и т. п. при относительно стабильном уровне цен.

По уровню роста цен (% в год) различают естественную (менее 10%), ползучую (от 10% до 20%), галопирующую (свыше 20%) и гиперинфляцию (свыше 200%). Количественные параметры разграничения этих видов инфляции различаются в оценках экономистов. Признано, что ползучая инфляция требует корректировки денежной политики, галопирующая — ее кардинального пересмотра, а гиперинфляция — решений не только экономического, но и политического характера.

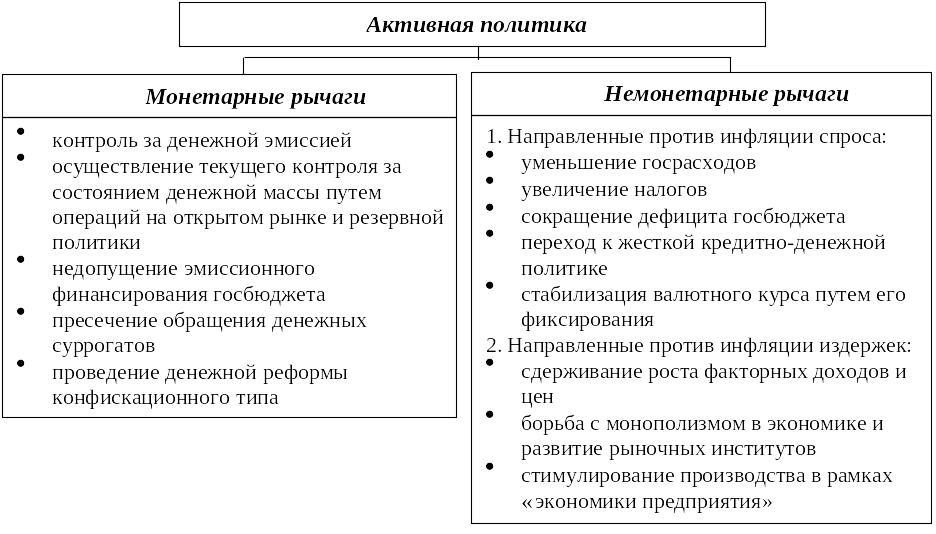

Антиинфляционная политика государства может быть активной — направленной на ликвидацию причин инфляции, и адаптивной — предполагающей приспособление к инфляции, смягчение ее отрицательных последствий (индексация доходов; соглашения с предпринимателями и профсоюзами о темпах роста цен и зарплаты). Активная политика включает использование монетарных и немонетарных рычагов.

Рис. 11.5. Активная государственная экономическая политика

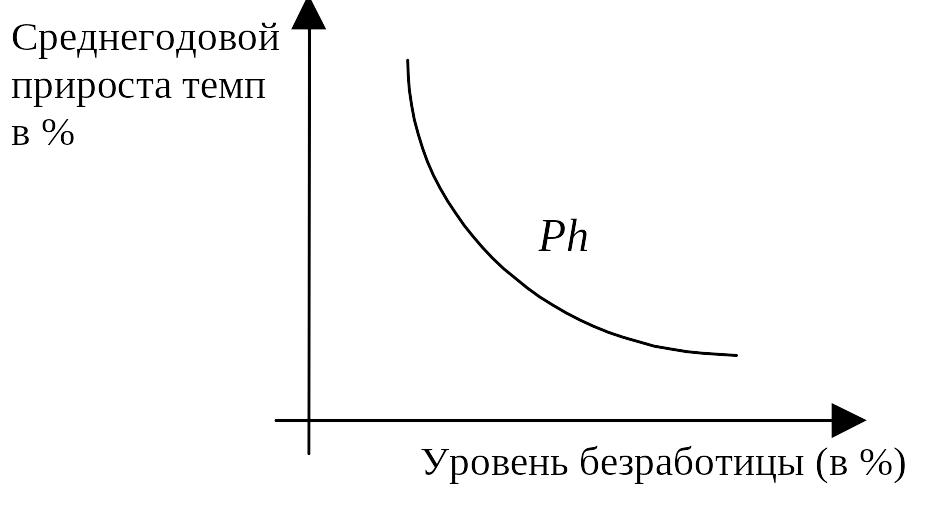

Зависимость между темпами инфляции и уровнем использования производственного потенциала (в первую очередь уровнем занятости) представляет кривая Филлипса. Наиболее известна модифицированная кривая Филлипса, постулирующая наличие обратной зависимости между уровнем безработицы и уровнем инфляции.

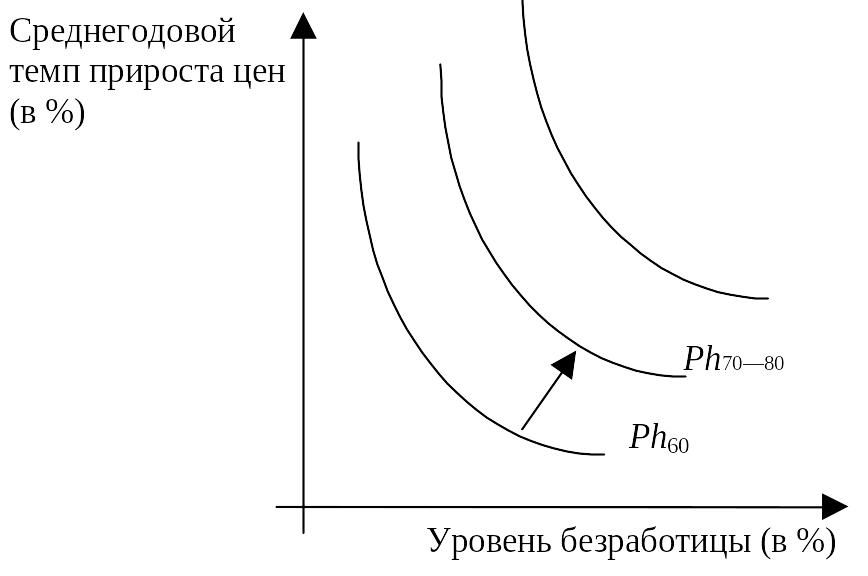

Рис. 11.6. Кривая Филлипса (модифицированная)

Эмпирические исследования экономистов 50—60-х гг. как будто подтвердили существование этой зависимости, с ее учетом строились прогнозы национальной экономической политики. Манипулирование совокупным спросом посредством денежных и фискальных мер имело в качестве результата перемещение экономики вдоль заданной кривой Филлипса, т. е. выбор некоторой «наилучшей» точки на кривой Филлипса. Но эта политика не способна улучшить альтернативную связь «уровень безработицы — уровень инфляции». При существовании этих экономических взаимозависимостей невозможно достижение полной занятости без инфляции.

Наличие стагфляции в 1970—1980 гг. противоречит идее стабильной кривой Филлипса. Эмпирические данные за 1961—1988 гг. не выявили явной связи между уровнем инфляции и безработицы. Существование кривой Филлипса находится под сомнением, хотя некоторые экономисты считают, что в этот период кривая сместилась вправо.

Рис. 11.7. Концепция смещения кривой Филлипса в 1970—1980 гг.

Современные теории неоклассического направления (теория адаптивных ожиданий, теория рациональных ожиданий) учитывают и специфические ожидания относительно темпов инфляции на предстоящий период и позволяют дать оценку эффективности (неэффективности) усилий государства по снижению инфляции. В этих теориях кривая Филлипса получила дополнительную интерпретацию.