- •1.1. Теория управления

- •1.1.1. Характеристика общих функций управления, их взаимосвязь

- •1.1.2. Организационные формы и структуры управления

- •Линейная

- •Функциональная

- •Линейно-функциональная

- •1.1.3. Коммуникации в процессе управления

- •1.1.4. Развитие теории управления Основные школы в теории управления: научного управления, административного управления, человеческих отношений, поведенческих наук, социальных систем и др.

- •1.1.5. Роль бюрократии в управлении

- •1.2. Теория организации

- •1.2.1. Природа и сущность организации

- •1.2.3. Законы организации, принципы организации

- •1.2.2. Внутренняя и внешняя среда организации, взаимодействие и адаптация к изменениям внешней среды

- •1.2.4. Организационное проектирование

- •1.3. Государственные и муниципальные финансы

- •1.3.1. Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции.

- •1.3.2 Муниципальный бюджет

- •1.3.3. Бюджетное регулирование и система межбюджетных отношений в рф

- •1.3.4. Новые финансовые инструменты управления государственными и муниципальными финансами

- •1.3.5. Система управления государственными и муниципальными (общественными) финансами

- •1.3.6. Бюджетный процесс рф

- •1.4. Региональная экономика и управление

- •1.4.1. Регион как объект хозяйствования и управления, региональное развитие

- •1.4.2. Особенности хозяйства субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ

- •1.4.3. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил (на примере Сибирского федерального округа)

- •1.4.4. Государственная региональная политика и механизм ее реализации

- •1.4.5. Межрегиональные связи

- •1.5. Правовые основы Российского государства

- •1.5.1. Основы конституционного строя Российской Федерации

- •1.5.2. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации

- •1.5.3. Гражданские правоотношения

- •1.5.4. Механизм административно-правового регулирования

- •1.5.5. Правовой статус государственного гражданского служащего Российской Федерации

- •32. Правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими государственной службы в свете фз №79-фз «о государственной гражданской службе в Российской Федерации»

- •Глава 3 Закона закрепляет правовое положение (статус) гражданского служащего.

- •1.6. Экономическая теория

- •1.6.1. Функционирование конкурентного рынка

- •1.6.2. Теоретические основы антимонопольного регулирования

- •1.6.3. Основные проявления макроэкономической нестабильности (безработица, инфляция)

- •1.6.4. Деньги и денежная политика

- •1.6.5. Собственность как экономическая категория

- •2.1. Система государственного управления

- •2.1.1. Государственные органы, понятие, классификация

- •2.1.2. Президент Российской Федерации, организационно-функциональный анализ деятельности

- •2.1.3. Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации

- •2.1.4. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации

- •2.1.5. Система федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации

- •2.1.6. Правительство Российской Федерации

- •2.1.7. Судебная система Российской Федерации

- •2.1.8. Федеральные государственные органы с особым статусом

- •2.1.9. Система государственных органов субъекта Российской Федерации

- •2.1.10. Система государственной службы Российской Федерации, правовые и организационные основы

- •2.1.11. Организация государственного управления за рубежом: сравнительный анализ

- •2.1.12. Основные механизмы формирования и реализации государственной политики

- •2.1.13. Административная реформа в Российской Федерации

- •2.1Б. Система муниципального управления

- •2.1.14. Местное самоуправление

- •2.1.15. Модели организации мсу за рубежом

- •2.1.16. Вопросы местного значения

- •2.1.17. Территориальные основы мсу

- •2.1.18. Формирование программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования

- •2.1.19. Органы местного самоуправления и муниципальные органы

- •2.1.20. Формы прямого волеизъявления населения на местном уровне

- •2.1.21. Муниципальная служба

- •2.1.22. Муниципальное имущество

- •2.1.23.Основные направления взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления

- •2.2. Разработка управленческий решений

- •2.2.1. Управленческие решения

- •Классификация Мэскона м. Х. (по степени запрограммированности)

- •В зависимости от того, что движет руководителем при принятии решений (методы принятия решений)

- •Классификация по Диеву:

- •2.2.2. Основные элементы и этапы разработки управленческих решений

- •2.2.3. Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска

- •2.2.4. Эффективность управленческих решений

- •2.3. Управление персоналом

- •2.3.1. Государственная кадровая политика и механизм ее реализации

- •2.3.2. Локальные нормативные акты в управлении персоналом. Должностной регламент, структура и содержание

- •2.3.3. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы.

- •2.3.4. Резерв кадров на государственной и муниципальной службе. Работа с кадровым резервом

- •2.4. Управление общественными отношениями

- •2.4.1. Информационно-аналитические службы в государственных органах, их функции

- •2.4.2 Взаимодействие государственных органов и средств массовой информации

- •2.4.3 Политические партии, понятие, роль в управлении государством и обществом.

1.6. Экономическая теория

1.6.1. Функционирование конкурентного рынка

Понятие конкурентного рынка. Спрос, закон спроса, кривая спроса. Предложение, закон предложения, кривая предложения. Рыночное равновесие. Максимизация прибыли конкурентной фирмой. Правило максимизации прибыли.

Рынок – это совокупность отношений между продавцами и покупателями, позволяющая им совершать сделки купли-продажи.

Когда предприятие выходит на рынок, оно сталкивается с другими производителями продукции, вступает с ними в конкурентную борьбу.

Конкуренция – это соперничество нескольких компаний, функционирующих на одном рынке, в достижении определенных целей; это доступ к ограниченным ресурсам и влияние на рынок, расширение доли рынка и получение прибыли за счет максимального удовлетворения продуктовых предпочтений наиболее широкой группы потребителей.

К середине XX века сформировались общие критерии и представления о сущности конкуренции и ее основных движущих силах, выразившиеся в постулировании четырех классических моделей рынка: совершенной конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии и чистой монополии.

Рынок совершенной конкуренции.

Имеет место тогда, когда ни один из продавцов товаров данного вида не способен повлиять на цену, регулируя объем продаж.

В таких условиях ни одна фирма не обладает долей рынка, способной влиять на цену продукта, напротив, она сама попадает в зависимость от стихии рыночных сил.

Положение долгосрочного равновесия на рынке совершенной конкуренции отрасли характеризуется тремя отличительными свойствами:

фирма максимизирует свою прибыль или минимизирует убытки, выбирая такой объём производства, при котором предельный доход равен предельным издержкам (MR = МС) при условии, что цена превышает минимальное значение средних переменных издержек. Т.е. издержки на производство последней единицы продукции равны цене, уплачиваемой потребителем за единицу продукции.

При цене, равной средним общим издержкам фирмы, сверхнормальная прибыль отсутствует. Инвесторы получают достаточный доход для поддержания инвестиций на уровне, необходимом для эффективного производства продукта отрасли. Избыточный доход на капитал отсутствует.

В условиях долгосрочного равновесия каждая фирма производит продукцию со средними общими издержками, равными минимальному значению. Фирмы, которым не удается функционировать на уровне минимальных затрат на единицу продукции, понесут убытки и будут вынуждены уйти с рынка. Таким образом, в условиях конкуренции ресурсы используются максимально эффективно с точки зрения общества.

Монопольно конкурентный рынок.

Близок к вышеописанному, но его модель предполагает разнообразие продукции: различные поставщики предлагают сходную, но не полностью взаимозаменяемую. Т.е. каждый продавец обладает монополией на свой собственный продукт, но вместе с тем подвергается конкуренции со стороны более или менее несовершенных заменителей. Монополистическая конкуренция предполагает взаимосочетание двух моделей – совершенной конкуренции и чистой монополии. Как и при совершенной конкуренции, в отрасли действует много фирм и имеются достаточно свободные вход на рынок и выход с него.

На данном рынке поставщик обладает в какой-то степени властью над рынком, потому что некоторые потребители могут предпочесть его продукцию и заплатить за нее более высокую цену.

Олигополистический рынок.

Характеризуется небольшим количеством поставщиков и серьезными барьерами для входа на него. Обычно здесь господствуют от 2 до десяти фирм, на которые приходятся приблизительно равные объемы продаж. Фирмы осознают свою взаимосвязь и стараются избегать ценовых войн. Вместо этого они применяют разнообразные методы неценовой конкуренции, используя широкий спектр инструментов стимулирования сбыта и продвижения товаров (реклама, брендинг, сервисное обслуживание, промо-акции и др.).

Возможны две основные формы поведения фирм в условиях олигополистических структур: некооперативная и кооперативная (картель). В первом случае каждый продавец самостоятельно определяет цену и объем выпуска продукции, во втором формируется картельная система взаимоотношений, т.е. объединение нескольких продавцов данного товара для проведения единой сбытовой политики, назначении единой цены, регулирования квот выпуска, раздела рынка по территориальному принципу. Однако картельные соглашения – это краткосрочные образования, чаще можно встретить неявные (скрытые) соглашения.

Р

!

С

!

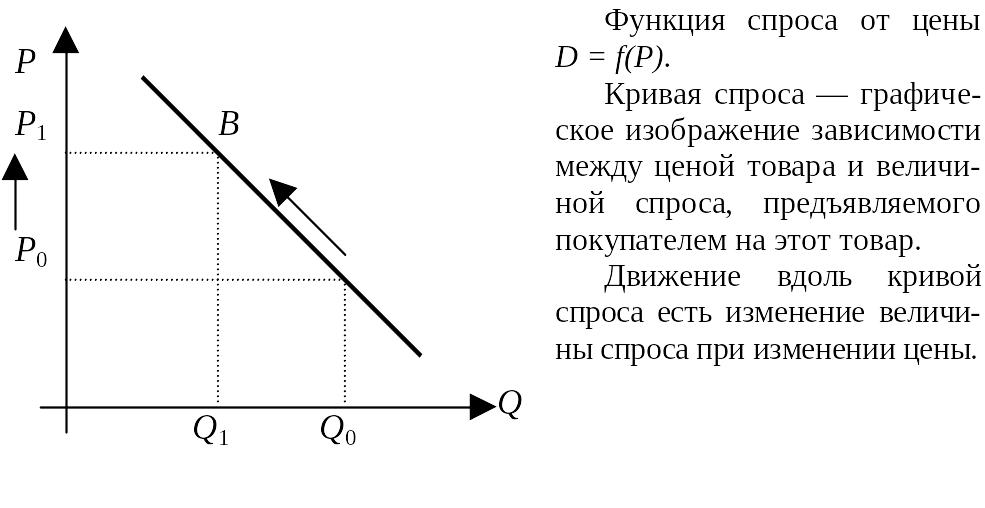

Закон спроса — это зависимость величины спроса от цены: чем ниже цена товара, тем большее его количество будет куплено, и наоборот.

Действие ценового фактора приводит к изменению величины спроса, передвигая его в другие точки по постоянной кривой спроса (рис. 2.1).

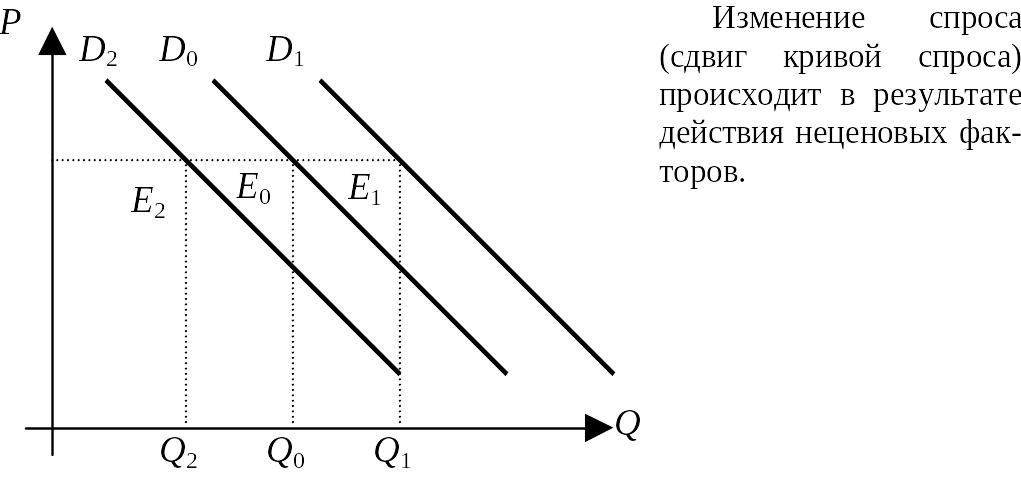

На спрос (в отличие от величины спроса) влияют неценовые факторы (число и вкусы потребителей, их доход, цены на сопряженные товары, потребительские ожидания). Действие неценовых факторов приводит к изменению в спросе и выражается в смещении кривой спроса вправо (если он растет) и влево (если он падает) (рис. 2.2).

Рис.

2.1. Функция спроса

Рис.

2.1. Функция спроса

Рис. 2.2. Изменение спроса под действием неценовых факторов

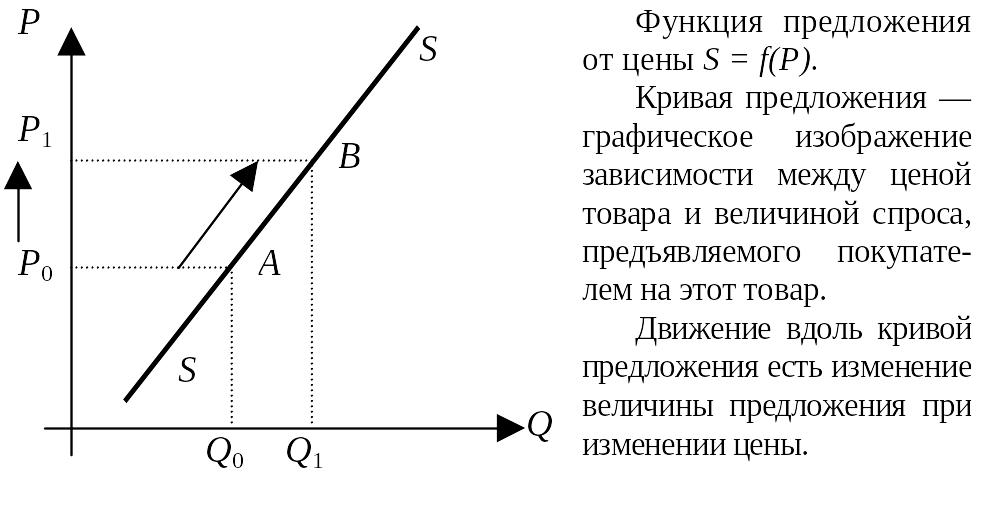

Предложение (S) — то количество товаров, которое продавцы готовы представить к продаже по данной цене в данное время.

Закон предложения — прямая зависимость между ценой и количеством предлагаемых товаров.

Изменение величины предложения означает передвижение из одной точки в другую на постоянной кривой предложения под влиянием изменения цены.

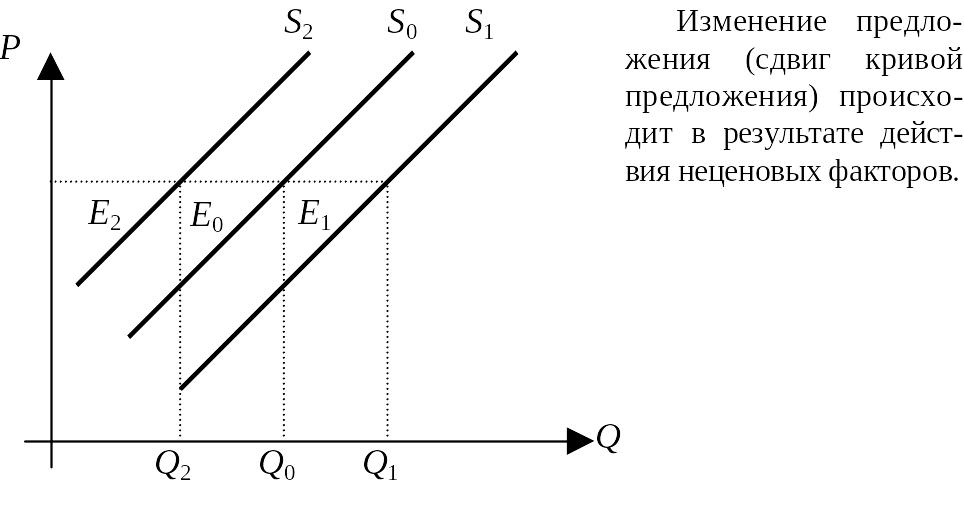

Изменение в предложении означает, что кривая предложения сместилась вправо вниз, если предложение увеличивается, и влево вверх, если оно уменьшается. Это происходит под влиянием неценовых факторов (число производителей, их ожидания, изменение цен на ресурсы, изменение в технологиях, цены на другие товары, налоги и субсидии).

Рис. 2.3. Функция предложения Рис. 2.4. Изменение предложения под действием неценовых факторов

В

Р

!

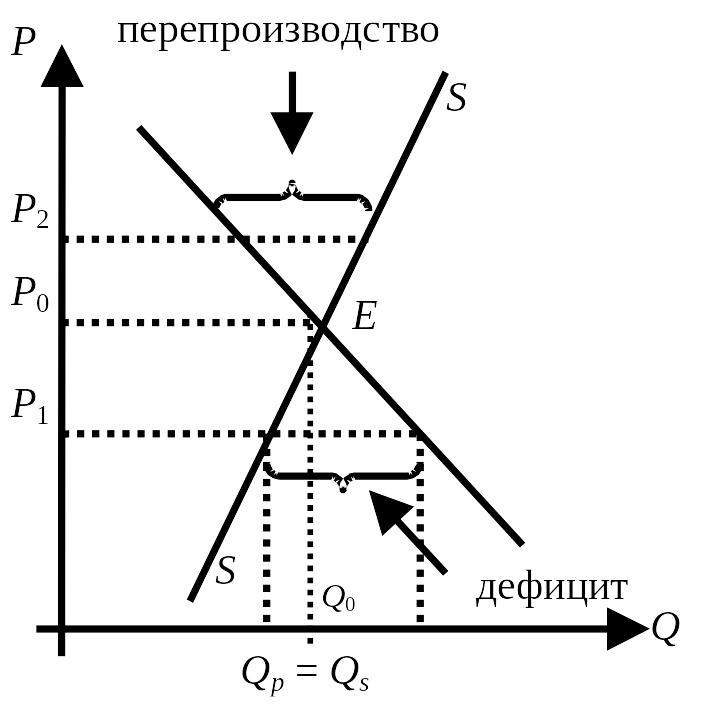

Равновесное количество (Qo), где Qd = Qs.

Рис. 2.5. Механизм рыночного регулирования

Если рыночная цена выше равновесной, то образуется избыток товаров. Цена начнет снижаться, а производители будут уменьшать объемы производства.

Если же рыночная цена будет ниже равновесной, то образуется дефицит товаров. Цена начнет повышаться, а производители — наращивать объемы производства.

В этом проявляется уравновешивающая функция цен.

При изменении спроса и предложения (по отдельности или одновременно) будут меняться равновесная цена и количество благ.

В

К

!

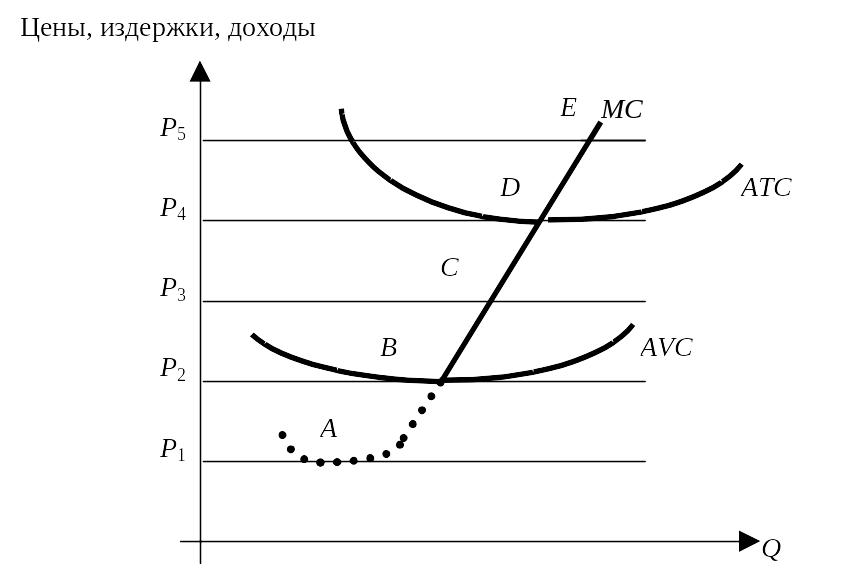

MR(P) = MC — правило максимизации прибыли или минимизации убытков при условии, что P > AVCmin.

Рис. 5.8. Предложение фирмы в краткосрочный период

Сплошной отрезок кривой MC фирмы, который лежит выше AVC, является кривой предложения фирмы в краткосрочный период. В точке А фирма не производит, т. к. P < AVC. В точке В фирма может производить, а может и закрыться, т. к. в том и другом случае ее убыток равен TFC. В точке С фирма минимизирует убыток. В точке D фирма работает на уровне самоокупаемости. В точке Е фирма максимизирует прибыль.

Экономическая прибыль в долгосрочной перспективе будет привлекать новые фирмы, а убытки вынудят фирмы покинуть отрасль. В результате рыночная цена продукта установится на уровне минимальных средних издержек (LAC) типичной фирмы. Все фирмы отрасли получат нулевую экономическую прибыль, и каждая из них выберет объем производства, при котором выполняется условие: Р = АС = МС.

Равенство цены и минимальных средних издержек показывает, что фирма использует наиболее эффективную из известных технологий и назначает самую низкую цену и производит наибольший объем продукции, соответствующий ее издержкам. Равенство цены и предельных издержек указывает на то, что ресурсы распределены в соответствии с предпочтениями потребителей.

Д

!

MR (P) = MC — правило максимизации прибыли или минимизации убытков при условии, что P > AVCmin.

Фирма производит объем, при котором:

TR – TC = Максимальная экономическая прибыль;

TR – ТС = Убытокmin (TR > TVC)

Фирма временно закроется, если:

TR – TC = Убыток, при любом объеме производства больший, чем TFC (TR < TVC).