- •Раздел 1. Введение в курс.

- •Комплексное использование сырья

- •Совершенствование методов выделения целевых продуктов и очистки всех потоков, которые попадают в окружающую среду.

- •Комбинирование производств

- •Повышение степени энергосбережения на предприятиях химической промышленности

- •Создание агрегатов большой единичной мощности

- •Интенсификация хтп

- •Раздел 2. Разработка химической концепции метода.

- •Время пребывания исходных веществ в реакционной зоне.

- •Объемная скорость

- •Алгоритм разработки химической концепции хтп

- •Термодинамический анализ

- •Изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса)

- •Связь константы с равновесным выходом

- •Связь константы равновесия с энергией Гиббса

- •Анализ зависимостей изменения константы равновесия от температуры при различных знаках ∆н и ∆s реакции.

- •Качественная оценка условий проведения процесса.

- •Влияние температуры

- •Влияние соотношения реагентов на их степень превращения и выход продукта

- •Соотношение реагентов – стехиометрическое

- •Один из реагентов - в избытке

- •Влияние величины общего давления

- •Влияние введения в систему инертного компонента (d), при сохранении величины общего давления

- •Вывод продукта из зоны реакции

- •Понятие элементарной реакции

- •Простые по механизму и стехиометрически простые реакции

- •Зависимость константы скорости элементарной реакции от температуры

- •Зависимость дифференциальной селективности от концентраций реагирующих веществ

- •Зависимость дифференциальной селективности от температуры

- •Особенности кинетики окисления оксида азота (II) в оксид азота (IV)

- •Скорость обратимых реакций

- •Обратимая эндотермическая реакция

- •Раздел 3. Химическое производство как химико-технологическая система (хтс).

- •Раздел 4. Основные принципы разработки хтс и способы их реализации.

- •Принцип наилучшего использования сырья.

- •Избыток реагентов ускоряет как химическую, так и диффузионную стадии процессов.

- •Подавление побочных реакций.

- •Принцип наибольшей интенсивности процесса.

- •Принцип наилучшего использования энергии.

- •Принцип экологической безопасности химических производств.

- •Раздел 5. Реализация основных принципов разработки и организации хтс на примерах конкретных производств.

- •Производство технологических газов конверсией метана.

- •Паровая конверсия

- •Термодинамика процесса

- •Кинетика процесса

- •Выбор оптимальных условий для проведения паровой конверсии метана

- •Катализатор и температура

- •Соотношение исходных веществ

- •Паровоздушная конверсия метана

- •Паровая конверсия монооксида углерода

- •Термодинамика процесса

- •Кинетика процесса

- •Выбор оптимальных условий для проведения паровой конверсии монооксида углерода

- •Катализаторы и температура

- •Соотношение исходных веществ

- •Очистка от диоксида углерода

- •Моноэтаноламиновая очистка

- •Карбонатная очистка

- •Очистка от монооксида углерода

- •Промывка жидким азотом

- •Тонкая очистка метанированием

- •Катализаторы синтеза аммиака.

- •Производство метанола.

- •5.6. Производство этанола.

-

Термодинамический анализ

Цель: теоретическое обоснование возможности практической реализации выбранного способа производства, а также получение данных по предельной эффективности данного химического процесса.

-

Изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса)

Направленность (самопроизвольность протекания) химических реакций определяют по значениям термодинамических потенциалов.

Наиболее подходящим потенциалом (характеристической функцией) для химических реакций, протекающих, как правило, в изотермических условиях (T=const) при постоянном давлении (p=const), является изобарно-изотермический потенциал – энергия Гиббса (ΔG). Она включает в себя два слагаемых:

-

первое - ΔН связано с тепловым эффектом реакции;

-

второе - ТΔS связано с изменением энтропии процесса;

Напротив, все процессы, в результате которых упорядоченность системы возрастает (конденсация, полимеризация, сжатие, уменьшение числа частиц), сопровождаются уменьшением энтропии.

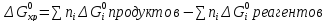

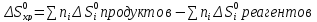

Изменение стандартной энергии Гиббса в процессе химической реакции равно алгебраической сумме произведений стехиометрических коэффициентов всех участников реакции на их значения ΔG0 образования с учетом знаков. Для реагентов стехиометрические коэффициенты - отрицательны, для продуктов реакции – положительны.

Соответственно для каждого вещества его стандартная энергия Гиббса может быть вычислена как сумма стандартного изменения энтальпии образования его из простых веществ и энтропии при 298 К с учетом температурного множителя:

Обычно по справочным данным рассчитывают изменения ΔH0 и ΔS0 реакции по формуле, аналогичной формуле энергии Гиббса:

Если:

-

ΔG > 0, реакция термодинамически запрещена;

-

ΔG < 0, не имеет термодинамических ограничений;

Константа равновесия связана с изменением стандартного изобарно-изотермического потенциала (энергия Гиббса) реакции уравнением Вант-Гоффа:

ΔG° = ΔН° – ТΔS° = – RT lnK

Связь

константы равновесия реакции и температуры

(изобара Вант-Гоффа):

Это уравнение позволяет проводить термодинамический анализ реакционных систем при известных или рассчитанных по справочным данным изменениях энтальпии (ΔН°) и энтропии (ΔS°) реакции.

В соответствии с законом действия масс константа равновесия устанавливает связь между концентрациями исходных веществ и продуктов реакции, и, следовательно, определяет достижимый в данных условиях максимально возможный выход продукта.

Для реакции: аА + вВ = rR + sS

константа равновесия может быть выражена через молярные концентрации веществ – концентрационная константа (Кс):

Для газофазных реакций константу равновесия выражают через парциальные давления реагентов:

Для идеальных газов Кс и Кр связаны соотношением

Где

изменение количества молей

изменение количества молей

В первом приближении можно считать, что константа равновесия не зависит от давления и является функцией только температуры. Это справедливо при низких давлениях и высоких температурах. При высоких давлениях законы для идеальных газов перестают описывать наблюдаемые зависимости. Были введены понятия летучести, активности и коэффициента активности. Взаимосвязь летучести и давления выражается уравнением:

где fi – летучесть i-компонента (параметр вещества, характеризующий его способность переходить из жидкого состояния в газообразное) , Pi – парциальное давление i-компонента, γi – безразмерный коэффициент активности (индивидуален и зависит от природы газа и вещества), зависящий от давления и температуры.

Фугитивность – это такое давление реального газа, при котором газ ведет себя как идеальный.

При f→P свойства реальных газов приближаются к свойствам идеальных газов, а коэффициент фугитивности стремится к единице γ→1.

Активностью

данного вещества называют отношение

его летучести к той же величине, в

стандартном состоянии:

.

За стандартное

состояние газа

принято его состояние при любой

температуре с

летучестью, равной одной атмосфере.

Из этого следует, что летучесть газа

совпадает с его активностью.

.

За стандартное

состояние газа

принято его состояние при любой

температуре с

летучестью, равной одной атмосфере.

Из этого следует, что летучесть газа

совпадает с его активностью.

Выражение

для константы равновесия с использованием

равновесных летучестей (активностей)

и коэффициентов активности выглядит

следующим образом:

,

где Кf

– истинная (термодинамическая) константа

равновесия.

,

где Кf

– истинная (термодинамическая) константа

равновесия.

Истинная термодинамическая константа равновесия Кf или Ка не зависит от концентрации компонентов в системе.

Определяемые экспериментально через анализ концентраций кажущиеся (наблюдаемые) константы равновесия Кс и, соответственно, Кр зависят от концентраций реагирующих веществ или парциальных давлений и общего давления.

Константы равновесия также могут быть выражены, например, через отношения мольных долей Ni участников реакции (KN).

Для реакций, протекающих при небольших давлениях без изменения объема: Ка = Кр =Кf = КN.

Термодинамическая константа равновесия является функцией только температуры.

С другой стороны, кажущаяся константа равновесия (Кр) при высоких давлениях зависит от давления, поскольку меняется Кγ.

Для определения конечного состава системы используют кажущуюся константу равновесия; из расчёта на основе термодинамических параметров (изменение энтропии и энтальпии реакции) мы знаем истинную величину константы равновесия Кf или Ka в зависимости от фазового состояния веществ и температуры.