- •Задачи и структура геофизических исследования скважин

- •I. Электрохимические методы каротажа

- •I.I. Каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации (каротаж пс)

- •1. Поляризация электродов.

- •2. Потенциалы движения

- •4. Гальванокоррозия

- •1.3. Каротаж вызванной поляризации (вп)

- •2. Электрические методы исследования скважин (электрокаротаж)

- •2.1. Поле точечного источника постоянного электрического тока в однородной и изотропной среде

- •2.2. Понятие кажущегося сопротивления (ес)

- •2.7. Резистивиметрия

- •2 .9. Микрозондовые модификации каротажа кажущегося сопротивления

- •Микрокаротаж

- •Аппаратура микрокаротажа мдо-3

- •3. Магнитные и электромагнитные методы гис

- •3.1. Индукционный каротаж (ик)

- •3.3. Диэлектрический каротаж (дк).

- •3.4. Ядерно-магнитный каротаж (ямк)

2. Электрические методы исследования скважин (электрокаротаж)

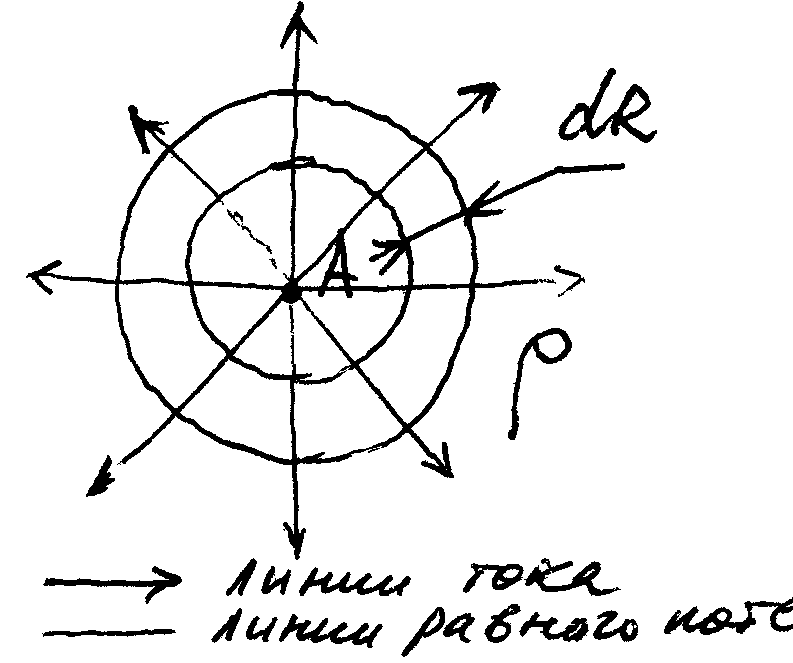

2.1. Поле точечного источника постоянного электрического тока в однородной и изотропной среде

Для определения удельного электрического сопротивления горных пород в скважине необходимо знать закономерности распределения электрического тока в трехмерном пространстве.

П редположим,

что точечный электрод А, с которого

стекает постоянный электрический ток

силой I, находится в однородной изотропной

среде с удельным сопротивлением .

редположим,

что точечный электрод А, с которого

стекает постоянный электрический ток

силой I, находится в однородной изотропной

среде с удельным сопротивлением .

Второй электрод в источника тока удален в бесконечность или столь далеко от электрода А, что влиянием электрического поля этого источника на поле электрода А можно пренебречь. Поскольку среда однородна и изотропна, то условия для протекания тока во все направления будут одинаковы. Поэтому плотность тока j на расстоянии R от источника будет равна:

![]()

где

![]() -

площадь сферы радиуса R.

-

площадь сферы радиуса R.

Падение напряжения dU на элементарном участке dR (в направлении от источника):

![]()

Потенциал электрического поля в точке М пространства, находящегося на расстоянии АМ от источника тока, найдем, проинтегрировав последнее выражение:

![]() (2.1)

(2.1)

Аналогично можно вычислить потенциал в точке N, расположенной на расстоянии AN от источника тока

![]() (2.2)

(2.2)

Разность потенциалов:

![]() (2.3)

(2.3)

Напряженность поля:

![]() (2.4)

(2.4)

Уравнения (2.1-2), (2.3), (2.4) позволяют принципиально найти удельное сопротивление однородной среды по результатам измерения потенциалов (2.5), разность потенциалов (2.5) или напряженность электрического поля (2.7):

![]()

![]() (2.5)

(2.5)

![]() (2.6)

(2.6)

![]() (2.7)

(2.7)

АО - длина градиент-зонда.

Однако с практической точки зрения измерять потенциал или напряженность Е в какой-либо точка среды значительно сложнее, чем разность потенциалов U. Поэтому для изучения удельного сопротивления пород в скважинах применяют чаще всего четырехполюсные установки amnb, использование которых основывается на измерении разности потенциалов электрического поля.

2.2. Понятие кажущегося сопротивления (ес)

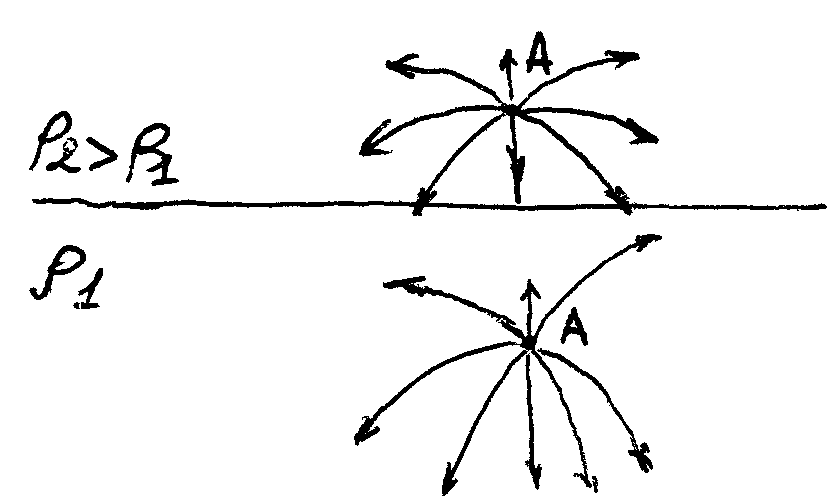

В случае нахождения точечного источника тока в однородной изотропной среда с удельным сопротивлением р распределение токовых дивив и эквипотенциальных поверхностей во всех направлениях будет одинаковым (симметричным).

Такая симметрия нарушается при наличии границы разреза двух сред с удельным сопротивлением 2 и 1. При 2 > 1 токовые линии будут "отражаться" границей раздела при нахождении источника в среде 1 или "втягиваться" средой 2 при нахождении источника в среде I. Очевидно, что при этом будет искажаться, и форма эквипотенциальных поверхностей электрического доля заземления А. В реальных геологических средах эти искажения будут несравненно еще более сложными.

Тем не менее, и в случае неоднородной среда пользуются формулой (2.6), полученной ранее для однородной среды, но определяют по ней не истинное удельное сопротивление горных пород, а некоторую "осредненную" величину, называемую кажущимся удельным электрическим сопротивлением горных пород:

к = К * AU / I [Ом*м] (2.8).

где К - коэффициент зонда.

К оэффициент

трехэлектродного зонда вычисляют но

формулам:

оэффициент

трехэлектродного зонда вычисляют но

формулам:

К = 4*π*AM*AN/MN - для однополюсного зонда,

К = 4* π *АM*BM/АВ - для двухполюсного зонда.

В однородной среде к равно (удельному сопротивлению). В неоднородной среде рк зависит от многих величин: типа и размера зонда, которым проводят измерения, расположения зонда относительно изучаемого пласта, удельного сопротивления пласта и его мощности, удельного сопротивления вмещающих пород, удельного сопротивления нарушенной части пласта, примыкающей к скважине, диаметра скважины и удельного сопротивления бурового раствора.

Чем выше неоднородность среды, тем больше к отличается от .

2.3. Обычные зонды каротажа КС

Для изучения удельного сопротивления горных: пород в скважину на кабеле спускают измерительную установку (зонд), состоящую, как правило, из трех электродов (заземлений): А, М и N. Четвертый электрод В помещают на поверхности у устья скважины.

Электроды А и В предназначаются для пропускания электрического тока (питающие или токовые электроды); электроды М и N - для измерения разности потенциалов между двумя точками среда в момент протекания электрического тока (измерительные или приемные электроды). Необходимо отметить, что размеры электродов каротажных зондов достаточно малы по сравнению с расстояниями между ними и с диаметром скважины, поэтому их можно считать точечными.

На практике для измерения кажущегося сопротивления применяют зонды, различавшиеся по числу питающих и приемных электродов и по их взаимному расположению.

В

зависимости от числа питающих

и измерительных электродов

но поскольку электрод N удален в «![]() »,

т.е. ANMN"

"

, то

»,

т.е. ANMN"

"

, то

П![]()

ри

измерениях с предельным зондом

пропорционально потенциалу электрического

поля в точке

М,

расположенной на расстоянии

AМ

от токового электрода А, создающего это

поле. Очевидно, отсюда потенциал-зонд

и получил свое название.

ри

измерениях с предельным зондом

пропорционально потенциалу электрического

поля в точке

М,

расположенной на расстоянии

AМ

от токового электрода А, создающего это

поле. Очевидно, отсюда потенциал-зонд

и получил свое название.

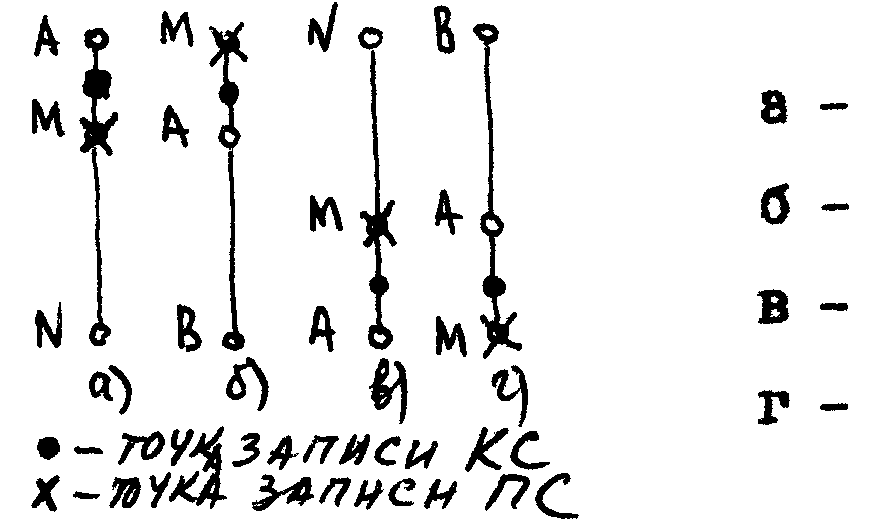

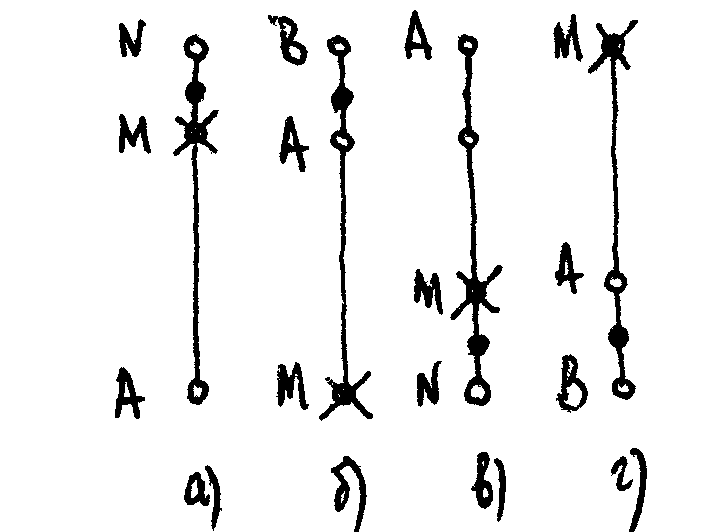

Реальные потенциал-зонды:

а - последовательный потенциал-зонд прямого питания;

б - последовательный потенциал-зонд взаимного питания;

в - обращенный потенциал-зонд прямого питания;

г - обращенный потенциал-зонд взаимного питания.

Градиент-зондами называют зонды, у которых расстояние между электродами одного назначения (АВ или мn) значительно меньше расстояния от одного из них до непарного электрода, т.е. MN << an или АВ << AM.

Е сли

расстояние между парными токовыми или

измерительными электродами уменьшать

до бесконечно малой величины, то получится

двухэлектродный зонд, называемый

идеальным (предельным) градиент-зондом.

сли

расстояние между парными токовыми или

измерительными электродами уменьшать

до бесконечно малой величины, то получится

двухэлектродный зонд, называемый

идеальным (предельным) градиент-зондом.

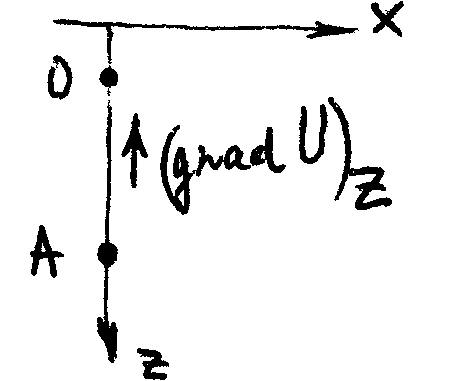

Точка О на рисунке - точка записи градиент-зонда - средина отрезка между сближенными парными электродами.

Пусть зонд однополюсный и AM AN, тогда получим:

![]()

В последней формуле отношение UMN/MN при MN 0 равно:

![]() ,

где

,

где

z - ось скважины.

Таким образом, это отношение является первой производной (градиентом) потенциала электрического поля в точке М по направлению z, совпадающему с осью скважины. Следовательно:

![]()

где

![]() -

коэффициент идеального градиент-зонда.

-

коэффициент идеального градиент-зонда.

Таким образом, сопротивление К, замеренное зондом с предельно сближенным парными электродами пропорционально градиенту-потенциала электрического поля в т. М, расположенной на расстоянии AM от токового электрода А, создающего это поле. Отсюда и название зонда - градиент-зонд.

Размером или длиной зонда считают расстояние от удаленного непарного электрода до средины отрезка между парными электродами, которая называется точкой записи градиент-зонда.

Р еальные

градиент-зонды:

еальные

градиент-зонды:

Х - точка записи ПС

• - точка записи КС

а - обращенный градиент-зонд прямого питания б - обращенный градиент-зонд

взаимного питания

в - последовательный градиент-зонд прямого питания

г - последовательный градиент-зонд взаимного питания

а и б - кровельные градиент-зонды

в и г- подошвенные градиент-зонды.

Градиент-зонд с парными электродами,

расположенными выше непарного, называется

обращенным градиент-зондом или кровельным

градиент-зондом (так как он выделяет

кровлю мощного пласта высокого

сопротивления

ярким

пиком на диаграмме К).

Градиент-зонд

с парными электродами, расположенными

ниже непарного,

называется

последовательным

градиент-зондом

или

подошвенным

градиент-зондом (т.к. на диаграмме К,

записанной с его использованием, подошва

мощного пласта высокого

сопротивления

выделяется

ярким

пиком).

и г- подошвенные градиент-зонды.

Градиент-зонд с парными электродами,

расположенными выше непарного, называется

обращенным градиент-зондом или кровельным

градиент-зондом (так как он выделяет

кровлю мощного пласта высокого

сопротивления

ярким

пиком на диаграмме К).

Градиент-зонд

с парными электродами, расположенными

ниже непарного,

называется

последовательным

градиент-зондом

или

подошвенным

градиент-зондом (т.к. на диаграмме К,

записанной с его использованием, подошва

мощного пласта высокого

сопротивления

выделяется

ярким

пиком).

Полное представление о типе, длине, расположении и назначении электродов зонда дает его буквенно-цифровое обозначение, которое формируется следующим образом. Записывают наименование электродов зонда в порядке их расположения в скважине сверху вниз и между этими наименованиями проставляют численные или электродные расстояния в метрах.

Например - М 2 А 0.5 В - обозначение двухполюсного последовательного (подошвенного) градиент-зонда, длиной 2,25 м. У которого расстояние между электродами А и В равно 0,5 м, расстояние от непарного измерительного электрода М до ближайшего токового равно 2 М.

Или - М 0,25 А 1,5 В - потенциал-зонд взаимного питания, последовательный.

2.4. Понятие стандартного зонда КС

Чтобы иметь сопоставимые данные, независимые от геометрии и типов зондов, во всех скважинах одного и того же геологического региона, проводят измерения одним или двумя зондами одной длины, которые называют стандартными зондами.

К таким зондам предъявляют следующие основные требования:

1) диаграмма КС должна быть достаточно дифференцирована для выделения возможно большего числа пластов;

2) значение КС против отдельных пластов не должны значительно отличаться от их истинных удельных сопротивлений.

Т.к. разрез скважины обычно включает пласты разной мощности, часть из которых имеет зону проникновения, перечисленные требования являются противоречивыми: для выделение границ пластов целесообразно применять зонда малой длины, в то время как оценки удельных сопротивлений пластов лучше проводить по данным измерений с зондами большой длины.

Так для выделения максимального числа пластов необходимо использовать зонд, длина которого меньше пласта минимальной мощности (L < hмin), однако к, зарегистрированные таким зондом искажаются влиянием скважинных условий измерения и зоной проникновения фильтрата бурового раствора.

Если жв выбрать в качестве стандартного зонд большой длины (L >>dскв), то показания рк будут близки в мощных пластах (h > L) к их удельным сопротивлениям. Однако диаграмма к будет слабо дифференцирована, по глубине и искажена влияниями соседних пластов.

Практика показала, что стандартным зондом, в наибольшей степени удовлетворявшим обоим требованиям в большинстве регионов является градиент-зонд, длиной 2,2 - 2,6 м или потенциал-зонд длиной 0,5 - 0,75 м. В районах, разрез которых представлен песчано-глинистыми породами, обычно, применяют градиент-зонды (например В 0,5 А 2 И). В районах с карбонатным разрезом - потенциал-зонды (например В 7.5 А 0,75 М).

2.5. Каротаж кажущегося сопротивления с обычными трехэлектродными зондами (КС)

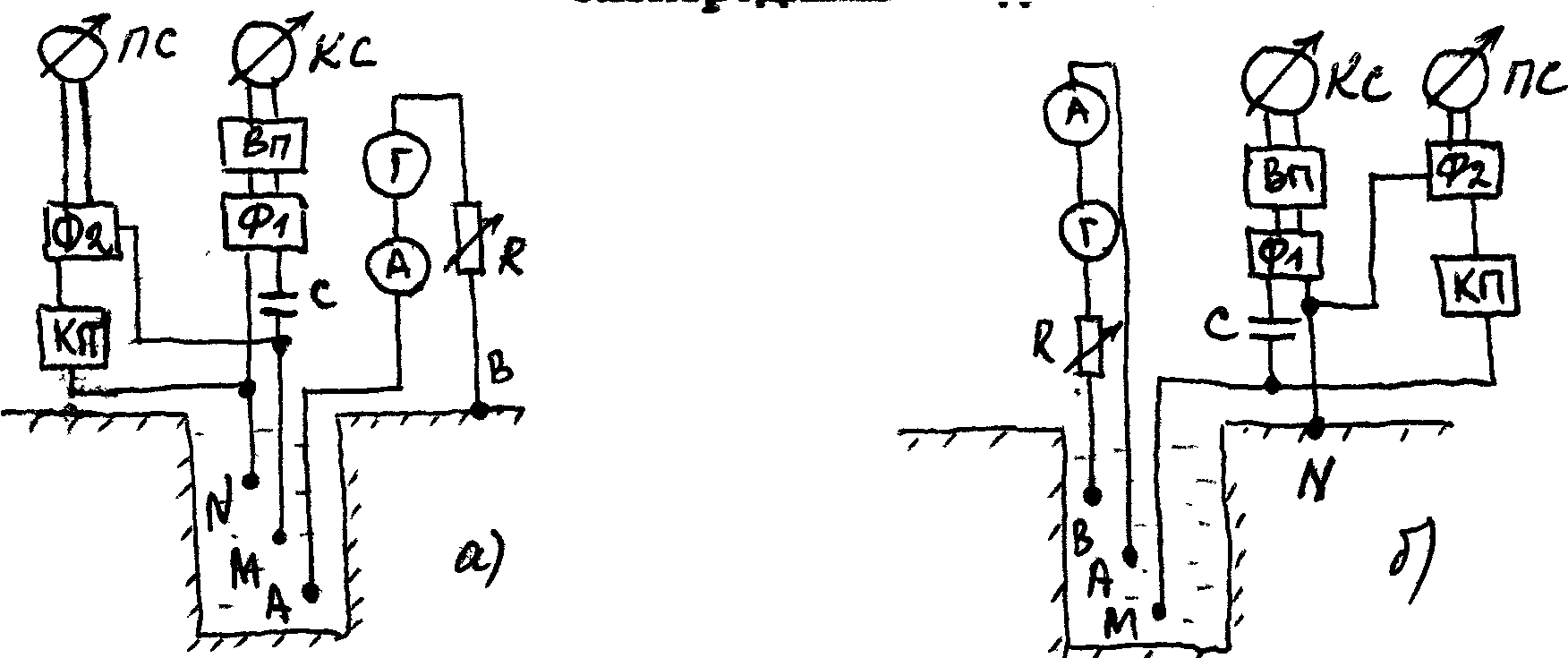

а - однополюсной зонд;

б - двухполюсный зонд.

Г - генератор (источник переменного тока);

ВП - выпрямитель переменного тока;

Ф1 и Ф2 - разделительные фильтры в цепях КС к ПС;

КС и ПС - регистрирующие приборы;

КП - компенсатор поляризации;

R - переменный резистор для регулировки силы тока в питающей линии.

При электрическом каротаже одновременно с одной или несколькими кривыми КС записывает кривую ПС.

Кажущееся удельное сопротивление пропорционально напряжению U, создаваемому между измерительными электродами М и N током в цепи электродов А и В.

Однако, в реальной скважине, кроме этого напряжения, которое обозначают UКС, в цепи электродов М и N присутствует также разность потенциалов UПС потенциалов самопроизвольной поляризации, которая медленно меняется при перемещении скважинного прибора.

Очевидно, необходимо исключить при регистрации этих величин их взаимное влияния. Эти достигается путем питания электродов А и В переменным током. Т.е. напряжение UКС (знакопеременное) легко отделить от разности UПС (знакопостоянной).

В дальнейшем переменное напряжение выпрямляется при помощи ВП, так как для записи КС применяют регистрирующие приборы постоянного тока. И наоборот, при одновременной регистрация кривых ПС и КС необходимо защитить канал ПС от влияния переменного напряжения UКС. Это достигается благодаря применению разделительных фильтров.

Представленные схемы дозволяют одновременную регистрацию диаграмм КС и ПС с помощью изложенных выше способов разделения измеряемых каналов.

В настоящее время при ГИС широко применяется одножильный бронированный геофизический кабель. При ЭК на одножильном кабеле чаще всего применяют аппаратуру типа КСП с частотным разделением сигналов и частотной модуляцией сигнала.

Задачи, решаемые обычными зондами КС

Метод обычных зондов КС является основным методом изучения геологических разрезов необсаженных скважин, заполненных проводящей (электропроводящей) промывочной жидкостью.

Метод применяется на нефтяных, газовых, угольных и рудных МПИ, а также при решениях различных гидрогеологических и инженерно-геологических задач.

Данные метода КС стандартного зонда совместно с диаграммами -каротажа и ПС представляют собой основу всех геологических построений:

1) изучение глубинного строения территорий;

2) уточнение стратиграфических границ;

3) расчленение разреза скважин (литологическое);

4) определение мощности и глубины залегания пластов;

5) выявление коллекторов и характера их насыщения;

6) поиски месторождений нефти, угля, газа и других полезных ископаемых.

2.6. Боковое каротажное зондирование (БКЗ)

Важнейшей задачей электрокаротажа в нефтяных и газовых скважинах является определение удельного электрического сопротивления пластов П по К. Поскольку П является исходной величиной для определения коэффициентов нефтегазонасыщенности и коллекторских свойств продуктивных пластов

Определить П по результатам каротажа со стандартным зондом КС можно только в очень редких благоприятных условиях: пласт имеет достаточно большую мощность и проникновение промывочной жидкости отсутствует. В реальных условиях к зависит от целого ряда причин, в том числе от удельного сопротивления вмещающих горных пород, диаметра и проводимости зоны проникновения. Поэтому к стандартного или другого специального зонда КС будет сильно отличаться от П.

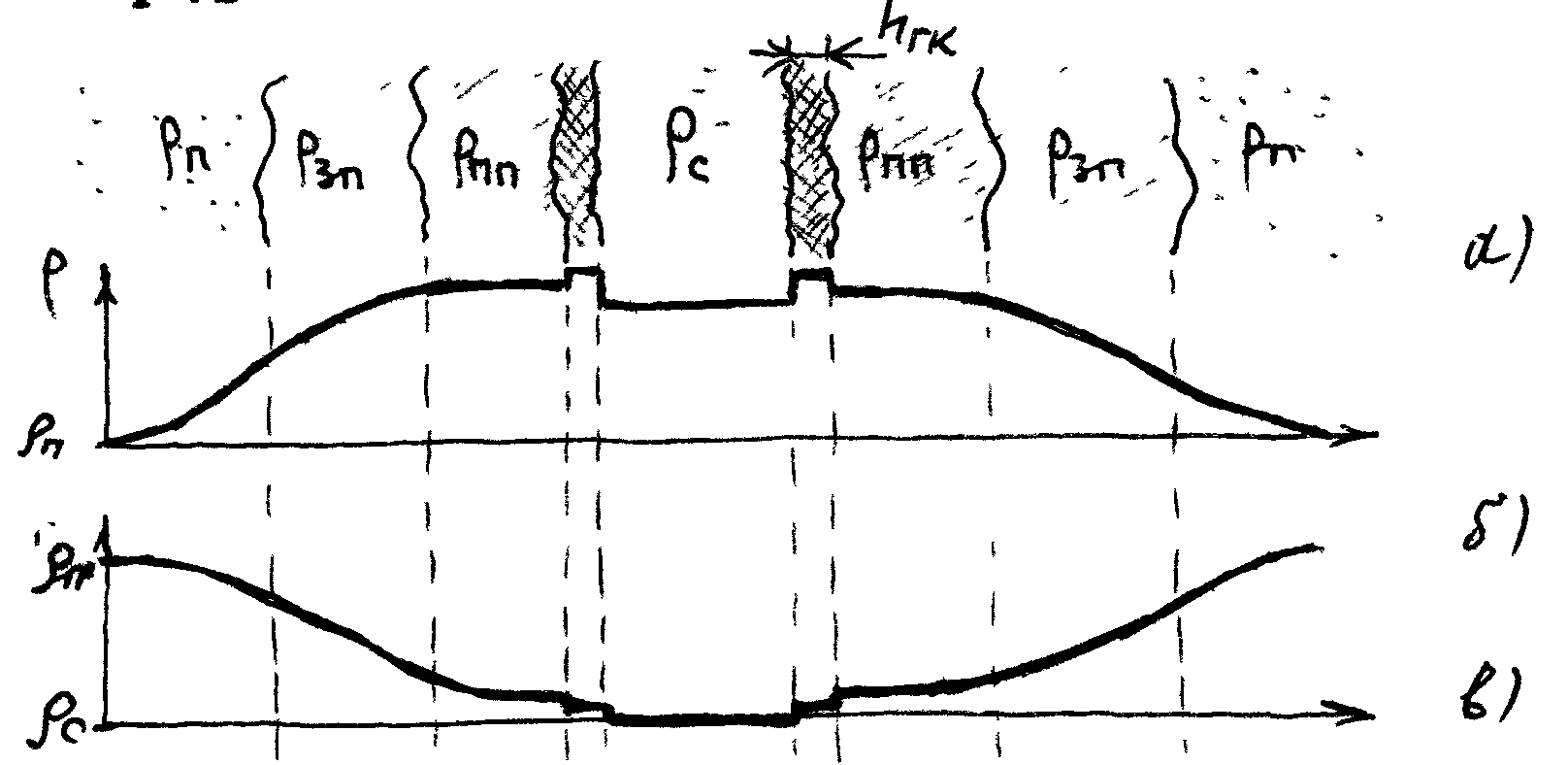

Наиболее точно в этих условиях П может быть подучено по результатам БКЗ, которое заключается в проведении в исследуемом интервале глубин измерений с несколькими зондами различной длины одного типа (градиент-зондами или потенциал-зондами).

Принципиальная возможность оценки п и ЗП методом БКЗ основана на том, что эти зонда имеют разный радиус исследований, поскольку имеют различную длину. Так, например, К малого зонда определяется, в основном, удельным сопротивлением ближайшего к нему участка среды (скважиной и примыкающей к ней частью пласта). На К, измеренные большим зондом, основное влияние оказывает удельное сопротивление удаленных от зонда участков среда и практически не зависят от диаметра скважины, С и ЗП.

При БКЗ применяют комплект кровельных или подошвенных градидиент-зондов длиной, равной от 2-х до 30-ти диаметров скважины(dc), причем длина зондов в комплекте последовательно увеличивается в 2 раза от минимального до максимального зонда. Одним из зондов, входящих в комплект БКЗ, проводят стандартный каротаж КС. Для уточнения отбивки границ отдельных пластов комплект кровельных зондов дополняют подошвенным или наоборот.

Поскольку при интерпретации результатов БКЗ необходимо знать dc и С в пределах исследуемого интервала, то совместно с БКЗ обязательно в комплексе проводят кавернометрию и резистивиметрию.

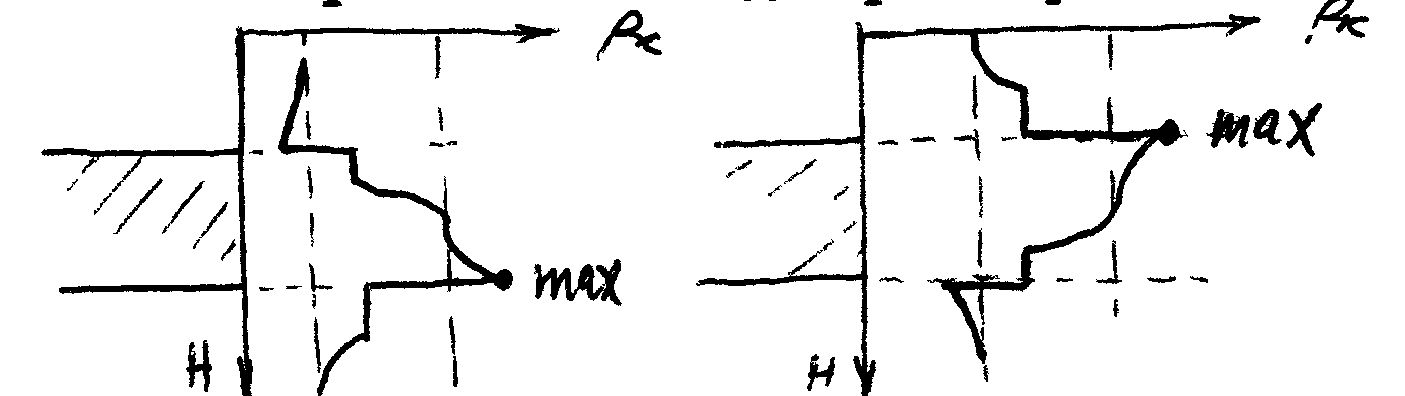

По соотношению величин П и зп различают повышающее и понижающее проникновения фильтрата бурового раствора.

Повышающее проникновение (рас. а, б) вызывает повышение удельного электрического сопротивления в зове проникновения. В результате чего ЗП > П. Такое проникновение характерно для водонасыщенных коллекторов и наблюдается при бурении с буровым раствором, минерализация которого меньше минерализации пластовой воды.

Понижающее проникновение (рис. а, в) вызывает уменьшение удельного электрического сопротивления в зоне проникновения, при этом выполняется условие ЗП < П. Такое проникновение часто наблюдается в нефтенасыщенных пластах при фильтрации бурового раствора

(особенно с повышенной минерализацией).