- •Подвздошно-крестцовые и пояснично-крестцовые суставы

- •Клинико-рентгенологическое исследование позвоночника

- •Область локтевого сустава

- •Исследование области нормального локтевого сустава

- •Область луче-запястного сустава

- •Изменения при деформациях и заболеваниях

- •Тазобедренный сустав

- •Исследование нормального тазобедренного сустава.

- •Клинико-рентгенологическое исследование тазобедренного сустава

- •Коленный сустав

- •Исследование патологически измененного коленного сустава

- •Рентгенометрия остеопороза

- •Литература

Изменения при деформациях и заболеваниях

Изменение контуров луче-запястья может проявляться: 1) в нарушении нормального соотношения осей кисти и предплечья; 2) в утрате нормальных очертаний при детальном осмотре.

Нормальные отношения кисти и предплечья могут изменяться при врожденных деформациях, в результате переломов со смещением, при вывихах кисти и редко после воспалительных заболеваний и повреждений, сопровождающихся нарушением линии роста.

Р ис.

293. Деформация руки (manus valga) при врожденном

отсутствии лучевой кости.

ис.

293. Деформация руки (manus valga) при врожденном

отсутствии лучевой кости.

Из врожденных деформаций необходимо отметить наиболее часто встречающуюся отведенную кисть (manus valga) при врожденном дефекте лучевой кости (рис. 293); обратное положение—приведенная кисть (manus vara) — характерно для деформации Madelung. В случае перелома луча в типичном месте со смещением кисть отклоняется к тылу при экстензионных переломах (вилкообразное положение кисти, рис. 294) или в ладонную сторону при флексионных переломах (рис. 295), одновременно смещаясь во фронтальной плоскости. Как правило, при обоих видах переломов смещение во фронтальной плоскости всегда направлено в радиальную сторону, вследствие чего кисть принимает отведенное положение (manus valga traumatica) (рис. 296). Смещение это легко обнаруживается сопоставлением оси кисти и предплечья или сравнением высоты стояния обоих шиловидных отростков, утрачивающих нормальное расположение (рис. 297).

Рис. 294. Вилкообразная деформация руки при экстензионном переломе в тиличном месте.

П

ри

некоторых видах параличей кисть, не

изменяя отношения своей оси к предплечью,

принимает вынужденное положение.

ри

некоторых видах параличей кисть, не

изменяя отношения своей оси к предплечью,

принимает вынужденное положение.

Рис. 295 Смещение кисти в ладонную сторону

Р

ис.

296. Радиальное смещение кисти при переломе

луча в типичном месте. Ось кисти смещена

в лучевую сторону по сравнению с осью

предплечья.

ис.

296. Радиальное смещение кисти при переломе

луча в типичном месте. Ось кисти смещена

в лучевую сторону по сравнению с осью

предплечья.

Рис. 297. Нарушение в расположении шиловидных отростков при переломе луча в типичном месте. Шиловидный отросток луча проксимальнее шиловидного отростка локтевой кости.

Висячая кисть — manus pendula (см. рис. 145) типична для паралича лучевого нерва при повреждении на его протяжении или для нижнего паралича плечевого сплетения при повреждении восьмого шейного и первого грудного нервных корешков. Приподнятая кисть — manus erecta (рис. 298) типична для паралича сгибателей кисти, наблюдаемого чаще всего при последствиях детского спинномозгового паралича, а также врожденного вывиха в луче-запястном суставе.

Р ис.

298. Приподнятая кисть при параличе

сгибателей.

ис.

298. Приподнятая кисть при параличе

сгибателей.

Рис. 299. Вывих кисти в тылу.

К онфигурация

луче-запястного сустава меняется в

деталях при перечисленных врожденных

и приобретенных деформациях одновременно

с нарушением оси. При врожденной

отведенной кисти (manus valga соngenita) над

луче-запястьем резко выдается с тыла

головка локтевой кости Экстензионный

перелом луча в типичном месте сопровождается

одновременной деформацией в области

луче-запястного сустава. Головка локтевой

кости, в нормальных условиях выдающаяся

к тылу, при переломе оказывается

погруженной в мягкие ткани; над тыльной

же поверхностью появляется возвышение,

соответствующее смещенному к тылу

ди-стальному фрагменту луча. При

травматических вывихах запястья в

тыльную сторону ступенеобразное смещение

кисти расположено дистальнее, чем при

переломах в этой области (рис.

299). Все

свежие травматические повреждения

сопровождаются значительным кровоизлиянием

в сустав и в окружающие ткани, вследствие

чего детали контуров ч телей кисти

сглаживаются. Такие кровоизлияния могут

значительно затруднять распознавание

многочисленных повреждений в области

луче-запястного сустава. Среди последних

необходимо выделить переломы дистального

конца луча (переломы тыльного края луча,

переломы ладонного края луча, продольные

переломы полулунной суставной поверхности

луча, переломы шиловидного отростка,

переломы и вывихи первого ряда костей

запястья). Так как эти многочисленные

повреждения трудно бывает отличить

друг от друга, следует в случаях

повреждений луче-запястного сустава

прибегать к рентгенографии. Применение

рентгеновского метода исследования

может своевременно предупредить ряд

ошибок, обнаруживаемых иногда слишком

поздно.

онфигурация

луче-запястного сустава меняется в

деталях при перечисленных врожденных

и приобретенных деформациях одновременно

с нарушением оси. При врожденной

отведенной кисти (manus valga соngenita) над

луче-запястьем резко выдается с тыла

головка локтевой кости Экстензионный

перелом луча в типичном месте сопровождается

одновременной деформацией в области

луче-запястного сустава. Головка локтевой

кости, в нормальных условиях выдающаяся

к тылу, при переломе оказывается

погруженной в мягкие ткани; над тыльной

же поверхностью появляется возвышение,

соответствующее смещенному к тылу

ди-стальному фрагменту луча. При

травматических вывихах запястья в

тыльную сторону ступенеобразное смещение

кисти расположено дистальнее, чем при

переломах в этой области (рис.

299). Все

свежие травматические повреждения

сопровождаются значительным кровоизлиянием

в сустав и в окружающие ткани, вследствие

чего детали контуров ч телей кисти

сглаживаются. Такие кровоизлияния могут

значительно затруднять распознавание

многочисленных повреждений в области

луче-запястного сустава. Среди последних

необходимо выделить переломы дистального

конца луча (переломы тыльного края луча,

переломы ладонного края луча, продольные

переломы полулунной суставной поверхности

луча, переломы шиловидного отростка,

переломы и вывихи первого ряда костей

запястья). Так как эти многочисленные

повреждения трудно бывает отличить

друг от друга, следует в случаях

повреждений луче-запястного сустава

прибегать к рентгенографии. Применение

рентгеновского метода исследования

может своевременно предупредить ряд

ошибок, обнаруживаемых иногда слишком

поздно.

Острые воспалительные процессы луче-запястного сустава сопровождаются значительной припухлостью тыльной поверхности радиокарпального сочленения и всей кисти. Распознаванию очага поражения способствует методическое изолированное давление и выявление наиболее болезненных мест, а также исследование функции. Исследуются отдельно движения в луче-запястном суставе при полном выключении движений пальцев, затем поочередно каждый палец. Резкая болезненность при одном из перечисленных движений позволяет, особенно в свежих случаях, ориентироваться более точно. В запущенных случаях распространенной флегмоны эти приемы утрачивают свою ценность.

Хронические воспалительные процессы луче-запястного сустава сопровождаются обычно более или менее ограниченной веретенообразной припухлостью этого отдела. Область пясти и пальцев может иметь в этих случаях нормальные очертания (рис.300).

Рис.300.

Туберкулез луче-запястного сустава.

Луче-запястный сустав ощупывается по общим правилам пальпации. Благодаря поверхностному расположению костных элементов в этой области переломы могут быть обнаружены путем изолированной пальпации концом пальца по тылу предплечья. Этим способом всегда удается определить ограниченную болезненность, соответствующую расположению линии перелома. При значительных смещениях можно прощупать смещенные фрагменты в виде ступеньки вблизи сустава (при переломах| в типичном месте). Следует иметь в виду, что если перелом луча, в типичном месте сопровождается радиальным смещением кисти, то в этом случае шиловидный отросток локтевой кости всегда оказывается оторванным; без отрыва шиловидного отростка радиальное смещение кисти возникнуть не может. В том, что шиловидный отросток оторван, легко убедиться, ощупывая эту область.

Для диагностики переломов с незначительными смещениями, изолированных краевых переломов, а также вывихов и переломов костей запястья пользуются определением болезненности, ограниченной местом повреждения. При отсутствии видимой деформации необходимо помимо установления болезненности проводить рентгенологическое исследование.

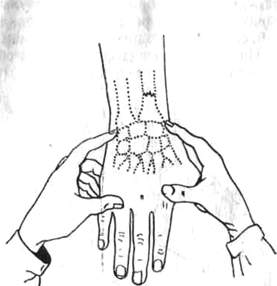

Хронический воспалительный процесс проявляется в луче-запястном суставе болезненностью при давлении на измененную сумку и выпотом. Прощупать луче-запястный сустав с ладонной стороны невозможно, поэтому используют тыльную сторону. Но и с тыльной стороны сухожилия, лежащие поверх сустава, мешают прощупать капсулу сустава и обнаружить в ней выпот. Лучше всего припухший сустав прощупывать дистальнее головки локтевой кости, затем дистальнее бугорка Lister и через «анатомическую табакерку». Во время ощупывания кисть должна быть пронирована и установлена в оси предплечья, мышцы расслаблены. При исследовании ощупывающие пальцы стараются разместить вдоль промежутков между сухожилиями разгибателей.

Захватив кисть больного обеими руками, устанавливают оба больших пальца рук на тыльную сторону запястья, а вторые и третьи пальцы размещают на ладонной стороне. Ощупывает врач большими пальцами, вторые и третьи пальцы удерживают кисть больного. При ощупыванин большие пальцы движутся попеременно то в сторону кисти, то к предплечью, удерживающие пальцы производят одновременно противоположные движения. Воспаленная капсула бывает болезненна и обычно утолщена, выпот обнаруживает эластичную консистенцию раздутой капсулы. Небольшой выпот в суставе можно обнаружить, надавливая попеременно одним и другим указательными пальцами в промежутках между сухожилиями разгибателей.

Диафизарные переломы предплечья, особенно со смещением отломков, часто сопровождаются повреждением дистального луче-локтевого сочленения с вывихом головки локтевой кости. Лечение таких смещенных переломов должно учитывать присоединяющийся к перелому вывих (подвывих) и устранять его одновременно с вправлением смещенных от-ломков. Невправленный дистальный луче-локтевой вывих обусловливает длительные боли, ограничение подвижности и ранний деформирующий остеоартроз. Возможны изолированные повреждения дистального луче-локтевого сочленения.

Рис. 301. Дистальное луче-локтевое сочленение. Скиаграмма в двух плоскостях с цифровыми показателями для нормальных условий у взрослого.

Рис. 302. «Минус-вариант» локтевой кости. Скиаграмма.

Анализ состояния дистального радиоульнарного сочленения может быть проведен методом клинико-рентгенологического исследования (рис. 301). Возможны в нормальных условиях варианты строения дистального луче-локтевого сочленения. У большинства взрослых головка локтевой кости расположена проксимальнее суставного конца лучевой кости («минус-вариант» локтевой кости по Hulten, 1928, 1935) (рис.302). Реже встречается расположение головки локтевой кости на уровне суставного конца луча («ноль-вариант») и еще реже головка локтевой кости выступает дистальнее последнего («плюс-вариант» локтевой кости, рис. 303) (Липатова, 1966).

Рис.

303. "Плюс-вариант» локтевой кости.

Скиаграмма вывиха в дистальном

луче-локтевом сочленении.

При диафизарных переломах предплечья со смещением отломков .обычно наблюдается подвывих головки локтевой кости, ее «плюс-вариант». «Плюс-вариант» локтевой кости наблюдается, как правило, при некоторых нарушениях развития и роста — при деформации Madelung, при дизостозе Pfaundler-Hurler и дисхондроматозе.

ИССЛЕДОВАНИЕ КИСТИ И ПАЛЬЦЕВ

Форма нормальной кисти определяется строением и взаимным расположением пястных костей и мышц.

Диафизы пястных костей слегка изогнуты и имеют выпуклость, обращенную в тыльную сторону; этот изгиб к тылу пястных костей образуег продольный свод кисти. Пястные кости размещены в скелете кисти таким образом, что головки их располагаются по дуге, которая также имеет выпуклость в тыльную сторону, образующую поперечный свод кисти (рис. 304). В результате наличия продольного и поперечного сводов скелет кисти с ладонной поверхности имеет форму ямки.

Короткие мышцы большого пальца и мизинца образуют два возвышения (thenar, hypothenar), углубляющие ладонную ямку. Благодаря ладонной ямке можно кистью захватывать и удерживать предметы.

Рис.

304. Схема продольного и поперечного

сводов кисти в области пясти. Продольный

свод образован формой пястных костей,

поперечный — их расположением.

Активным движением пястных костей ладонная ямка может быть углублена или, наоборот, уплощена, что достигается увеличением или, уменьшением поперечного свода кисти, а также противопоставлением большого пальца. Продольный свод кисти активно не может быть изменен.

Атрофия коротких мышц кисти, особенно thenar и hypothenar, ведет к уплощению ладонной ямки из-за понижения образуемых ими на краях ладонной ямки возвышений, а также из-за потери возможности активного увеличения поперечного свода кисти.

Нарушение нормальной формы ладонной ямки может проявляться либо в большем ее углублении, либо, наоборот, в уплощении. Углубление ладонной ямки мало нарушает функцию кисти. Деформация кисти в виде уплощения ладонной ямки неблагоприятна с функциональной точки зрения.

Нормальная форма кисти может нарушаться при переломах пястных костей со смещением отломков к тылу или в ладонную сторону. Смещение отломков вбок во фронтальной плоскости и по длине укорачивает кисть, не нарушая ладонной ямки. Краевые переломы основания первой пястной кости с типичным смещением дистального отломка в сторону его приведения ограничивают возможность углубления ладонной ямки из-за невозможности отвести и противопоставить большой палец.

Изменяется форма кисти при мышечной атрофии. Уплощение возвышения, образованного мышцами thenar, наблюдается наряду с другими признаками при повреждении срединного нерва. При повреждении локтевого нерва уплощается hypothenar и углубляются межкостные промежутки кисти.

При атрофии мелких мышц кисти (червеобразных и межкостных) возникает так называемая «полая» кисть (manus excavata); она отражает форму пястных костей, образующих продольный свод кисти, маскируемый в неизмененной кисти окружающими мышцами. Изменения формы кисти, обусловленные мышечными атрофиями, вызываются травматическими, инфекционными, токсическими невритами или миелитом. Больные с «концевыми» мышечными атрофиями нуждаются в специальном неврологическом исследовании.

Осмотр кисти проводится с тыльной и ладонной ее поверхностей.

Переломы пястных костей со смещением отломков под углом, открытым в ладонную сторону, обнаруживают при осмотре углубления укороченной ладонной ямки и выступающие вершины углового искривления' на тыле кисти. Такие же переломы, но со смещением отломков под углом, открытым в тыльную сторону, приводят к исчезновению ладонной ямки, которая оказывается выполненной отломками кости.

При осмотре кисти со стороны головок пястных костей можно определить, которая из пястных костей сломана: головка сломанной пястной кости при смещении отломков оказывается опущенной.

Острые воспалительные процессы кисти сопровождаются значительной припухлостью тыльной ее поверхности. Отек кисти на тыльной поверхности развивается не только при воспалительных процессах на тыле кисти, но также при наличии воспалительного фокуса на ладонной поверхности кисти и пальцев. Эта типичная отечность часто служит источником ошибок в диагностике локализации фокуса. Причина отечности тыла кисти при воспалительном фокусе на ее волярной поверхности заключается в том, что мощный апоневроз ладони (aponeurosis palmaris) даже при значительной отечности препятствует появлению припухлости на ладонной поверхности кисти.

Ощупывание области пясти обнаруживает при переломах пястных костей местную болезненность в зоне повреждения. Пальпацией легко определяется направление, в котором произошло смещение отломков. При неблагоприятном смещении отломков переломанной пястной кости под углом, открытым в тыльную сторону, в сглаженной ладонной ямке можно прощупать выступающие концы костных отломков. Локализацию воспалительного очага в кисти и пальцах легче всего обнаружить, производя ощупывание кончиком спички (см. рис. 40).

Изменения пальцев могут возникнуть под действием различных причин — врожденных аномалий развития, травматических повреждений и воспалительных заболеваний. Наибольшие отклонения от нормального строения обнаруживают врожденные аномалии развития пальцев и воспалительные заболевания. Терминология патологических изменений пальцев рук многообразна, одна и та же деформация пальцев имеет иногда несколько названий. Мы приводим обозначения наиболее распространенных деформаций пальцев.

Сращения пальцев. Синдактилизм (syndactylia) может быть результатом врожденного порока развития или последствием заболевания, например ожогового повреждения. Врожденное сращение пальцев бывает эндогенным, наследственно обусловленным, и экзогенным, возникающим при амниотической болезни — разрыве амниона.

По протяженности сращения пальцев могут быть различной степени: 1) небольшая «плавательная» перепонка у основания пальцев; 2) сращение боковых поверхностей двух и более пальцев; 3) полное сращение всех пяти пальцев, так называемая «ложка-кисть». При врожденной деформации «ложка-кисть» вся рука меньше нормальной. Деформация сочетается с изменениями черепа (башенный череп), гипертелоризмом, уплощением орбит и экзофтальмом (acrocephalosyndactylia. синдром Apert).

С клинической точки зрения различают следующие синдактилии.

1. Кожные, при которых пальцы соединены кожной перепонкой («плавательной» перепонкой). При кожных синдактилиях изолированное сгибание — разгибание пальцев мало ограничено. Плавательная перепонка у .основания пальцев уменьшает их разведение, препятствует выполнению работы, требующей разведения пальцев (игре на фортепиано, работе на пишущей машинке и др.). Если перепонка достигает проксимального межфалангового сустава, то изолированные движения пальцев, сгибание— разгибание заметно ограничиваются.

2 Фиброзные синдактилии — пальцы тесно сближены, изолированные движения пальцев невозможны. Кожная борозда между пальцами имеет различную глубину, иногда она только намечена, ногти соприкасаются.

3. Костная синдактилия — сращение скелета соседних фаланг пальцев. Сросшиеся пальцы имеют один общий ноготь.

При экзогенных формах врожденного синдактилизма на сросшихся пальцах иногда обнаруживаются глубокие поперечные борозды, перетяжки, а у основания сросшихся пальцев — сквозной канал, пропускающий зонд.

Короткопалость (brachydactylia, brachyphalangia) —изолированное укорочение пястной кости и фаланги соответствующего пальца при нормальной длине остальных пальцев. Встречается укорочение только одной фаланги. Укорочение средней фаланги мизинца, принимающей форму клиновидного бруска, вызывает углообразное искривление пальца (klinodactylia). Клинодактилия часто сочетается с врожденной сгибательной контрактурой мизинца (редко безымянного пальца) — камптодактилией (kamptodactylia).

Многопалость (polydactylia, hyperdactylia). Различают лучевую многопалость (polydactylia radialis, praeaxialis), если добавочный палец расположен с радиальной стороны большого пальца, и локтевую многопалость (polydactylia ulnaris, postaxialis), если он расположен за мизинцем. Добавочные пальцы как при лучевой, так и при локтевой многопалостн могут представлять собой рудиментарные образования, недоразвитые пальцы, свисающие по краям кисти на тонких ножках. Иногда встречается семипалость, при которой один из добавочных пальцев расположен перед большим пальцем, преаксиально, другой — постаксиально, т. е. за мизинцем. Значительно реже описанных форм встречается удвоение второго и еще реже третьего и четвертого пальцев кисти. Иногда многопалость обозначают по числу имеющихся пальцев—шестипалость (hexadactylia), семипалость (heptadactylia), восьмипалость (octodactylia).

Уменьшение числа пальцев (oligodactylia). Олигодактилию называют лучевой, если нет большого пальца (oligodactylia radialis), и локтевой (oligodactylia ulnaris), если нет мизинца.

Под расщепленной кистью, эктродактилией (ektrodactylia), понимают недоразвитие или полное отсутствие средних лучей кисти. Краевые пальцы лучевой и локтевой сторон при этом более или менее полно развиты. Чем резче выражен срединный дефект пальцев и кисти, тем яснее кисть разделена на два противопоставленных пальца или две противопоставленные группы сросшихся пальцев. Иногда при эктродактилии большой палец может отсутствовать и тогда остается только один мизинец (ectrodactylia monodactylica ulnaris).

В клинических условиях наблюдаются различные комбинации врожденных дефектов кисти и пальцев, что может затруднить точное формулирование имеющейся деформации. При затруднениях, возникающих в формулировке диагноза деформации, пользуются ведущим симптомом уродства.

Из других деформаций пальцев нередко встречается частичный гигантизм одного или нескольких пальцев (macrodactylia, gigantismus partialis), развивающийся при неврофиброматозе или ангиэктатических изменениях. При макродактилии обнаруживается гипертрофия кости и дольчатые липоматозные разрастания, захватывающие область, иннервируемую пораженным нервом. Гипертрофированная кость сохраняет нормальную форму, мышцы и суставы в зоне поражения также гипертрофированы.

При ангиэктатической мегалодактилии хорошо видна гиперплазия кровеносных сосудов, сосудистые родимые пятна, варикозные расширения вен, гемангиомы. Пальцы, пораженные гигантизмом, достигают иногда огромных размеров.

Паучьи пальцы (arachnodactylia, синдром Marfan, distrophia mesodermalis congenita) — одно из многочисленных появлений врожденного наследственного расстройства роста мышечно-скелетной, сердечно-сосудистой и глазной систем. Цилиндрические кости скелета, в том числе длинные кости кистей и стоп, ненормально большой длины, тонкие, вследствие чего вид пальцев кисти и- стопы подчеркивает особенности заболевания. Сколиоз, деформация грудной клетки, большой долихоцефальный череп и недоразвитие подбородка дополняют характерный вид больного арахнодактилией.

Уменьшение размеров концевых фаланг пальцев (brachytelephalangia) наблюдается как вариант врожденного строения пальцев. Форма ногтевой бугристости концевых фаланг изменяется с возрастом, а при некоторых заболеваниях обнаруживается своеобразное изменение формы ногтевой бугристости. Чешуйчатый лишай, болезнь Raynaud, сирингомиелия протекают с изменениями формы ногтевых фаланг. Остеолиз концевых фаланг, известный под названием acroosteolys, описан как один из ранних признаков гиперпаратироидизма, при ренальной остеодистрофии, остеомалации и пр.

Изменения формы пальцев при ревматоидном артрите очень часты и характерны. Они складываются из боковых отклонений, подвывихов пальцев в суставах и контрактур длинных и коротких мышц пальцев и кисти. В зависимости от того, в каких мышечных группах происходят изменения, в длинных или коротких мышцах и насколько выражены эти изменения, возникают различные патологические установки и деформации пальцев.

Контрактуры собственных мышц кисти являются результатом их сморщивания. Встречаются такие изменения не только при ревматоидных артритах, но и после травм кисти или ишемии.

Ретракция червеобразных и межкостных мышц вызывает сгибательную установку в пястно-фаланговых суставах и переразгибание в проксимальных межфаланговых суставах. Дистальные межфаланговые суставы могут быть согнуты тягой глубоких сгибателей. Такая стойкая установка пальцев называется конграктурой типа «М» (рис. 305).

Рис.

305. Деформация пальцев рук при ревматоиднои

полиартрите (первый вариант).

Преобладание контрактуры длинных разгибателей над тягой коротких мышц кисти обусловливает переразгибание в пястно-фаланговых суставах, сгибание проксимального межфалангового сустава и разгибание дистального межфалангового сустава (рис. 306). Такая же установка пальцев, но менее стойкая, наблюдается при комбинированном параличе срединного и локтевого нервов.

В большом пальце руки, обладающем самостоятельной группой мышц, чаще всего встречается сгибательно-приводящая контрактура в пястно-фаланговом суставе и разгибательная в межфаланговом суставе.

Сочетание описанных типов контрактур пальцев при ревматоидном артрите встречается у больных в различных комбинациях. Оба типа могут быть обнаружены на кистях рук раздельно, первый тип — на одной руке, второй — на другой, или и первый и второй типы контрактур имеются на одной и той же руке. В последнем случае на втором и третьем , пальцах кисти обычно развивается контрактура типа «М», а на четвертом и пятом—контрактура второго типа с переразгибанием в пясгно-фаланговом суставе.

Сочетание обоих типов контрактур пальцев на одной и той же руке объясняется многообразной локализацией патологических изменений. В первом, втором и третьем пальцах обычно развивается контрактура коротких мышц кисти, в четвертом и пятом пальцах — контрактура длинных разгибателей.

Другой характерной особенностью деформации кистей при ревматоидном артрите является локтевое отклонение пальцев в пястно-фаланговых суставах, вплоть до развития в них подвывиха. Решающую роль в локтевом отведении пальцев, как будто сдутых в локтевую сторону порывом ветра («coup de vent»), играют изменения, заканчивающиеся патологической ретракцией длинных разгибателей пальцев.

Атрофические процессы в суставах пальцев, разрушение патологическим процессом суставных поверхностей и связок приводят к появлению в суставах разболтанности, допускающей значительное смещение пальцев по оси, складывание и раздвигание, как вдвигается и раздвигается подзорная труба. Прочный захват предметов при таких изменениях делается невозможным.

Тяжелые, прогрессирующие формы ревматоидного полиартрита заканчиваются поражением суставов, которое не только обезображивает кисть и пальцы, но и ведет к полной потере функции. В прошлом такие тяжелые изменения кистей называли обезображивающим артритом (arthritis mutilans, arthritis deformans). Подробное исследование деформации кисти и пальцев при ревматоидном артрите, анализ изменений формы и механизма развития деформации в каждом отдельном случае имеет большое клиническое значение, так как позволяет наметить правильные пути предупреждения и лечения тяжелых, в запущенных случаях необратимых изменений.

Тяжелые ревматоидные поражения протекают с кожными проявлениями заболевания. По соседству с пораженными суставами на тыльной поверхности кисти и пальцев, над дистальными и проксимальными меж-фаланговыми суставами появляются подкожные узлы различной величины. Подкожные узлы можно обнаружить также по краю локтевой кости, в области локтевых суставов и др. На непокрытых частях тела хорошо заметна пигментация кожи, а иногда обесцвечивание (vitiligo). Появление подкожных узлов свидетельствует о тяжелом течении ревматоидного полиартрита и неблагоприятном прогнозе.

Локализацию воспалительного очага в кисти и пальцах легче всего обнаружить ощупыванием кончиком спички (см. рис. 40).

Переломы фаланг пальцев обнаруживаются по деформации, образующейся в результате смещения отломков. При свежих переломах смещение может быть маскировано значительной отечностью пальца. Внимательный осмотр пальца сбоку позволяет обнаружить типичное смещение — угол, открытый в тыльную сторону. Боковое смещение отломков определяется по нарушению продольной оси пальца.

Известные трудности может представить распознавание повреждений сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев.

При ранении разгибателей пальцев в области тыла кисти или предплечья невозможно полное разгибание соответствующих пальцев. Отрыц одного из сухожилий разгибателя пальцев в области прикрепления его к основанию концевой фаланги определяется по отсутствию полного разгибания ногтевой фаланги. Давление в месте повреждения вызывает ограниченную болезненность. При таких разрывах сухожилие разгибателя отрывается иногда с кусочком кости. В запущенных случаях ногтевая фаланга устанавливается в положение сгибания. С течением времени сгибательное положение ногтевой фаланги делается стойким: в концевом суставе пальца развивается миоартрогенная контрактура.

При подозрении на повреждение сухожилий сгибателей пальцев следует провести изолированное исследование функции межкостных и червеобразных мышц, поверхностного и глубокого сгибателей пальцев.

Если больной в состоянии согнуть пальцы только в пястно-фаланговых сочленениях, а движения в суставах пальцев полностью отсутствуют, то это означает, что межкостные и червеобразные мышцы целы, а повреждены оба сгибателя — поверхностный и глубокий (рис.307).

Рис.

307. Сгибание пальцев в пястно-фаланговых

сочленениях возможно при повреждении

поверхностного и глубокого сгибателей

пальцев; оно совершается межкостными

и червеобразными мышцами.

При повреждении глубокого сгибателя невозможно сгибание концевой фаланги соответствующего пальца. Если глубокий сгибатель сохранен, а выпала функция поверхностного сгибателя пальца, больной в состоянии согнуть палец во всех своих суставах. Это сгибание происходит следующим образом: вначале полностью сгибается ногтевая фаланга, затем начинает сгибаться средняя фаланга поврежденного пальца. При отсутствии повреждения сухожилий сгибание пальцев совершается одновременно во всех суставах.

При патологически удлиненных дистальных отделах конечностей, наблюдаемых при синдроме Marfan (арахнодактилии), иногда довольно трудно выявить относительное удлинение пальцев. Для этой цели удобно воспользоваться очень простым остроумным приемом. Больному предлагают захватить пальцами правой руки большой палец своей левой руки, зажав его в кулаке. В нормальных условиях кончик большого пальца полностью скрывается в кулаке. При арахнодактилии кончик большого пальца, зажатого в кулаке, заметно выдается над внутренним краем кисти. В том, что конечности не пропорционально удлинены, можно убедиться, если больной разведет руки в стороны—размах рук превышает рост больного.

Контрактуру собственных мышц кисти, червеобразных и межкостных, определяют следующим образом. Сгибают полностью пассивно пястно-фаланговые суставы для того, чтобы расслабить напряжение исследуемых мышц. При таком положении пястно-фаланговых суставов делаются возможными пассивные движения пальцев в межфаланговых суставах. Если же пястно-фаланговые суставы установить в положении разгибания, напрягающего собственные мышцы кисти, то сгибание в межфаланговых суставах при контрактуре собственных мышц кисти становится невозможным.

Стойкие сгибательные установки в суставах пальцев могут быть обусловлены сращением сухожилий длинных сгибателей с их влагалищами (тендогенная контрактура) или Рубцовыми изменениями и контрактурой длинных сгибателей пальцев в области мышечного брюшка (миогенная контрактура). Для того чтобы определить, которая из названных причин обусловливает стойкое согнутое положение пальцев, пользуются следующим приемом. Сгибают луче-запястный сустав; надавливая на кончик пораженного пальца, стараются разогнуть его. Если палец согнут в результате изменений мышечного брюшка, то при согнутом луче-запястном суставе палец можно по крайней мере немного разогнуть. Сращение сухожилия с его влагалищем делает при таких же условиях пассивное разгибание пальца невозможным.

Исключительное клиническое значение имеет раннее распознавание ишемической контрактуры. Несмотря на то что основная причина ише-мической контрактуры находится за пределами пальцев, обнаружить ее можно, исследуя пальцы. Ишемическая контрактура имеет две стадии: стадию ишемии и стадию контрактуры. Ишемическая стадия протекает с сильными жгучими болями пораженной области,, пальцы принимают слегка согнутое положение. Попытка пассивно разогнуть пальцы вызывает мучительные боли.

Стадию контрактуры распознают сгибанием и разгибанием в луче-запястном суставе. При разгибании луче-запястного сустава пальцы принимают согнутое положение. Сгибание в луче-запястном суставе дает возможность полностью выпрямить пальцы (миогенная контрактура).

Ощупывание пястно-фаланговых суставов проводят при согнутом их положении. Суставные щели пальпируют с тыльной поверхности сустава по обе стороны сухожилий разгибателя и в борозде между смежными головками пястных костей. Во время исследования суставов мышцщ должны быть расслаблены, кисть пронирована. Межфаланговые сустава лучше всего ощупывать с боковых сторон.