ЭКСКУРСИЯ НА

ПРЕСНЫЙ ВОДОЕМ.

ВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ.

Экскурсии по изучению жизни пресных

вод имеют ряд исключительных

достоинств и являются самыми популярными

из всех экскурсионных тем нашей школьной

практики.

Причина этого заключается в том, что

экскурсии на водоем более доступны по

материалу, легко осуществимы и дают

надежные результаты.

Прежде всего надо отметить, что эти

экскурсии всегда доставляют верную

добычу. Светит ли солнце, моросит ли

дождь, тепло или холодно, тихо или

ветрено — пресноводные обитатели

всегда находятся в более или менее

одинаковых условиях. И ранней весной

и поздней осенью лов сачком дает нужный

результат. Даже зимой жизнь в воде не

прекращается, и ряд форм может быть

выловлен из-подо льда через прорубь.

Водоемы в виде прудов, озер, болот,

речек, канав, ям с водою и просто луж

имеются всюду, и все они так или иначе

заселены. Даже самые загрязненные,

наполненные гниющими отбросами, с

отвратительно пахнущей водой, — и

те имеют свою своеобразную фауну.

Поэтому лов пресноводных животных

возможен всюду, не только за городом,

но и в черте города, где имеются пруды,

глубокие канавы и пр.

Экскурсируя по пресным водам, руководитель

имеет полную возможность довольно

точно предусмотреть, с какими объектами

он будет иметь дело, заранее изучить

этот материал и вполне им овладеть.

Предварительный пробный лов поможет

выяснить ему животное население

данного водоема и избавить его от всяких

неожиданностей. В этом смысле

экскурсионный материал экскурсий на

водоем является гораздо более постоянным,

чем тот, который приходится встречать,

например, при экскурсии на луг, в лес и

т. д. Число видов животных (если иметь

в виду только те более крупные

объекты, с которыми приходится иметь

дело на экскурсиях) здесь очень невелико,

и разобраться в них не представляет

особых затруднений.Глава VIII.

Ведение

экскурсии

211

В то же самое время пресноводная фауна,

несмотря на немногочисленность

своих представителей, чрезвычайно

разнообразна и по биологическим

особенностям представляет большой

интерес. Мы встречаем здесь и губок, и

червей, и моллюсков, и ракообразных, и

пауков, и многочисленных насекомых, и

представителей позвоночных. Все эти

организмы в той или иной степени

приспособились к водной среде. У одних

эта приспособленность является весьма

со-, вершенной, другие не в такой степени

являются типичными водными обитателями.

Вода является средою, которая во много

раз плотнее воздуха (в 773 раза). В силу

этого она оказывает на живущие в ней

организмы определенное давление и

в то же время обладает способностью

поддерживать тела, согласно закону

Архимеда, по которому всякое тело,

находящееся в воде, теряет в весе

столько, сколько весит вытесненная им

вода. Кроме того, поверхность жидкости

покрыта особой упругой пленкой

поверхностного натяжения, присутствие

которой влечет за собой целый ряд

любопытных явлений в жизни пресноводных

обитателей.

Среди водных животных есть и прожорливые

хищники, и мирные травоядные,

представители воздушного дыхания и

разнообразных видов водного, есть

такие формы, которые удивительным

образом замаскированы охранительной

окраской, и, напротив, такие, которые

ярким цветом как бы подчеркивают свое

местопребывание. Есть целый ряд

прекрасных примеров живорождения,

ухода за потомством, автотомии,

паразитизма, симбиоза и пр. Словом,

здесь мы можем получить представление

о многих важных биологических явлениях,

связанных с жизнью животных.

Чтобы показать, какой богатый выбор

биологических тем может дать изучение

обитателей пресных водоемов, мы приводим

ниже некоторые из тех вопросов, которые

могут быть проработаны на этих объектах

при самостоятельных занятиях экскурсантов.

I.

Различные типы движения у водных

животных.

Плавание при помощи различного типа

плавников, находящихся

на заднем

конце тела: рыбы, тритоны, личинки

стрекоз, личинки

подёнок, личинки

водных жуков, личинки комаров и пр.

Плавание при помощи плавательных

конечностей разнообраз-

ного

строения, расширенных в виде лопастей

или покрытых воло-

сками: водные

жуки, гладыш, гребляк, плавт и пр.; или

стянутых

плавательной перепонкой:

лягушка.

Плавание при помощи волнообразных или

змееобразных дви-

жений всего тела:

вьюн, пиявки, личинки комаров, нематоды

и пр.

Плавание при помощи отдачи, или водяного

выстрела: личинки

стрекоз.

212 Экскурсия

на пресный, водоем

Ползание по твердому субстрату при

помощи конечностей с разнообразно

устроенными крючками, зацепками и т.

п.: личинки насекомых, водяной паук,

водные клещи и мн. др.

Ползание при помощи волнообразных

сокращений мускулатуры тела:

брюхоногие моллюски.

Ползание при помощи ресничек: планарии.

Передвижение при помощи пневматических

органов: пиявки.

Скольжение по поверхности воды:

водомерки, вертячки.

Передвижение, при котором организмы

пользуются поверхностным натяжением

жидкости: водомерки, вертячки, легочные

моллюски, личинка мухи львинки и

др.

II. Различные

типы дыхания у водных животных.

Водное дыхание при помощи жабер: рыбы,

головастики лягушек, тритоны,

жаберные моллюски, водяной ослик.

Дыхание при помощи обмена газов всею

поверхностью тела: пиявки, круглые

черви, коретра и др.

Трахейно-жаберное дыхание: личинки

стрекоз, подйнок, ручейников,

вислокрылок и пр.

Дыхание воздушное: легочные моллюски

(прудовик, катушка и др.), водные клопы,

жуки и их личинки, водяной паук, личинки

комаров и мух, лягушка, тритон.

Одни животные для взятия атмосферного

воздуха поднимаются на поверхность

воды, другие выставляют из воды

дыхательные трубки (водяной скорпион,

личинка иловой мухи). Иные уносят с

собой в воду значительные запасы воздуха

(водяной паук, водные жуки, водные

клопы).

III. Питание

у водных животных.

Питание растительной пищей, например,

молодыми побегами зеленых растений:

моллюски, ручейники, водные гусеницы

и пр., или гниющими растительными

остатками: водяной ослик; а иногда

органическими веществами, находящимися

в сильной степени разложения:

иловая муха и др.

Питание животной пищей, которой

питается большинство пресноводных

обитателей, имеющих в связи с этим

различные приспособления для

овладения добычей: маски стрекоз;

хватательные челюсти личинок

жуков; хватательные конечности

водяного скорпиона, водомерки, плавта;

хватательные усики коретры, мохло-

никса и пр.

При этом добыча либо высасывается при

помощи различных приспособлений: клопы,

личинки плавунцов, пиявки, водяной

паук; либо пожирается при помощи челюстей

жующего типа: личинки

стрекоз, взрослые жуки и пр.

Ведение

экскурсии

213

IV. Защитные

приспособления у водных животных.

Быстрота передвижения, дающая

возможность животным избегать

врагов: личинки подёнок, личинки

жука-плавунчика, вертячка, водомерка,

гладыш, гребляк, личинки комаров,

рыбы.

Охранительная окраска, которая делает

животных незаметными среди

окружающей природы. При этом животные

подражают либо зеленым частям растений

(личинки некоторых стрекоз, личинки

подйнок), либо отмершим частям растений

(водяной ослик, водяной скорпион и

др.), либо самому грунту водоема

(личинки стрекоз, личинки веснянок),

либо темной поверхности стоячих вод

(водомерка). Иногда к охранительной

окраске присоединяется и охранительная

форма (водяной скорпион, похожий на

отмерший лист, чехлики ручейников,

похожие на различные растительные

остатки или скопления раковинок,

песчинок и т. п., а также на предметы,

упавшие в воду, например, на плоды

ольхи).

Прозрачность тела, делающая животных

невидимыми в воде: коретра.

Предупреждающая окраска. Яркие тона

(например, красный), свойственны

животным, которые являются несъедобными

вследствие едких выделений тела,

ядовитости и т. п.: водные клещи

(гидрака- рины).

Различные механические средства

защиты в виде острых челюстей,

игол, шипов и т. п.: шипы колюшки, шипы

личинки большого коромысла, сильные

челюсти жуков и их личинок и т. п.

Развитие прочного наружного скелета,

являющегося защитным панцырем для

животных: панцырь ракообразных,

раковины моллюсков и пр.

Автотомия, или самокалечение —

способность самопроизвольно

отбрасывать органы (самозащита).

Такие утраченные органы обычно

впоследствии восстанавливаются

(регенерируют): водяные ослики, личинки

стрекоз с трахейными жабрами, личинки

подёнок и др.

Развитие внутреннего скелета,

являющегося средством защиты от

поедания: кремневые иглы губок.

Защита при помощи вредных, едких,

дурно пахнущих или ядовитых выделений:

некоторые водные жуки (вертячки,

полоскун), водные клещи, планарии и

др.

Постройки животных как средство

защиты: чехлики ручейников, домики

водных бабочек, трубки мотыля,

подводный колокол паука-серебрянки,

ходы в тканях растений (личинки

харономид), и т. п.

V.

Размножение у водных животных.

1. Половое размножение, продуктами

которого является икра в студенистой

оболочке (тритон, рыбы, лягушка, прудовик,

кагушка, битиния, ручейники, комары-дергуны

и др.) или яйца разнообразной

214

Экскурсия

на пресный, водоем

формы, откладываемые на различные

предметы и части растений как в воду,

так и вне воды, иногда вбуравливаемые

в ткань растений (водные жуки, стрекозы

Aeschna и Lestes,

плавт и др.). Иногда яйца заключены в

различной формы коконы (нланарии, малая

ложно- конская пиявка).

Бесполое размножение при помоши

почкования (гидра, губки, мшанки).

Размножение при помощи покоящихся

почек (статобласты мшанок, геммулы

губок).

Живорождение, при котором половые

продукты вызревают в теле самки:

лужанка, шаровка.

Уход за потомством, который

обнаруживается у некоторых водных

животных, вынашивающих свою икру и

охраняющих так или иначе свою молодь:

пиявка-клёпсипа, беззубка, водяной

ослик, колюшка.

Полное и неполное превращение у

водных насекомых.

Процессы линьки и вылунления у водных

насекомых (в особенности у личинок

стрекоз, подёнок, веснянок, комаров

и пр.).

VI. Явления

симбиоза и паразитизма у водных

живо

т н ы х.

Симбиоз животного и растения:

одноклеточные водоросли в теле"бодяги,

гидры.

Явления паразитизма у водных клещей

(их личинок), у личинок беззубки

и пр.

Из вышеприведенного перечня видно, что

водная фауна, если экскурсанты

основательно с ней ознакомятся, дает

довольно полное представление о многих

важных биологических явлениях в жизни

животных.

Перейдем теперь к способам рассмотрения

выловленных на зоологических

экскурсиях животных. Это вопрос, в

котором руководители экскурсий часто

затрудняются. На школьных зоологических

экскурсиях методы правильного показывания

в особенности важны, потому что объекты

довольно мелки и в иных случаях едва

различимы невооруженным глазом.

Желая показать пойманных животных,

руководитель должен прежде всего

подождать, пока не соберется вся группа.

Прежде чем приступить к демонстрированию,

надо образовать вокруг себя свободный

круг, метра два в диаметре. Чем больше

участников экскурсии, тем шире должен

быть такой круг. Показывая объекты,

руководитель медленно обносит их перед

глазами присутствующих по внутренней

периферии круга. Если объект достаточно

велик, то можно, стоя в г чре круга

и держа объект в руке, медленно

поворачиваться-вокру. собственной

оси. Если объект мелок и к нему надо

приглядываться, полезнее посадить

животное в тот или иной сосуд с водой

и

Ведение

экскурсии

215

передать его на руки присутствующим,

условившись раз навсегда, чтобы объекты

передавались из рук в руки в определенном

направлении, и, обойдя круг, возвращались

к руководителю. Иногда необходимо

посылать таким образом по рукам и более

крупные объекты в тех случаях, где

требуется подметить те или иные движения

животных, мелкие детали их организации

и пр. В более важных случаях надо,

чтобы демонстрируемый объект обошел

по кругу несколько раз.

Все эти указания относятся, разумеется,

к экскурсиям в несколько десятков

человек. В особенности важно придерживаться

этих правил на экскурсиях с детьми,

которые очень любят толпиться вокруг

учителя, мешая его движениям и не давая

возможности стоящим сзади видеть, что

делается впереди. Вообще следует

заметить, что число участников

зоологической экскурсии ни в каком

случае не должно быть чрезмерно велико.

Предельной нормой следует считать 30

человек на одного руководителя. Большее

количество участников значительно

затрудняет ход экскурсии вследствие

малой величины рассматриваемых объектов.

Чрезвычайно важно не ограничиваться

на зоологической экскурсии простым

показыванием объектов, но по мере

возможности привлекать учащихся к

активной, работе на

экскурсии, ставя им определенные задания

и предоставляя решать эти задания в

той или иной форме самостоятельно. Даже

просто наблюдение реальных фактов и

явлений окружающей природы и точная

их регистрация и фиксирование при

помощи записи, плана, рисунка и т. д.

есть педагогически ценная работа.

На экскурсии на водоем прежде всего

важно привлечь учащихся к самому лову

добычи. Каждый участник экскурсии

должен явиться на экскурсию со своим

сачком и несколькими баночками для

размещения пойманных животных. В

крайнем случае такой сачок может

обслуживать небольшую группу (3—5)

экскурсантов.

Начиная экскурсию, руководитель

предлагает экскурсантам следующее

простое задание: выловить из данного

водоема и рассадить но баночкам возможно

большее число различных видов водных

животных, беря каждого вида не более

одного-двух экземпляров. При этом

рекомендуется вести счет числу пойманных

видов и сравнивать свой улов с уловом

соседей. Такого рода система удобна в

том отношении, что каждый из участников

экскурсии будет иметь у себя на руках

те объекты, о которых пойдет речь, и

рассмотрение этих объектов таким путем

значительно упрощается.

Когда новые формы уже перестали

попадаться и экскурсанты разместили

свой улов по сосудам, начинается обзор

собранного материала, причем руководитель

дает нужные объяснения. Обзор удобнее

начинать с тех форм, которые попались

в большом числе и имеются у каждого.

Затем можно перейти и к более редким

находкам, которые имеются лишь в

одиночных экземплярах.

7

Экскурсия

на пресный, водоем

Сбор материала может быть

в значительной степени

упорядочен, если учитель распределит

работу учащихся таким образом, что одни

йз них будут собирать животных,

находящихся на поверхности воды,

другие произведут обследование водных

растений (элодеи, роголиста, рдестов),

третьи направят свое внимание на донный

лов и постараются добыть обитателей,

ютящихся на дне водоемов и пр.

При обзоре пойманного материала возможно

/распределение и группировка его по

тому или иному признаку (систематическому,

биологическому и пр.), причем могут быть

затронуты некоторые из указанных выше

тем.

Непременным последствием всякой

зоологической экскурсии должны быть

более длительные наблюдения над

принесенным с экскурсии живым

материалом, который размещается по

аквариумам. Начинающим могут быть даны

программы таких наблюдений; образчиком

подобного рода заданий могут служить

работы, приведенные С. В. Гердом (см. его

книгу «Живые животные в школе», Учпедгиз,

Л., 19.54).

Примерный

план школьной экскурсии на пруд.

В качестве примера приведем схематический

план школьной экскурсии с учащимися

средних классов на пресноводный водоем.

Такие экскурсии, будучи очень доступны

по материалу, проводятся чаще других.

Учащиеся являются на экскурсию с

самодельным снаряжением в виде водных

сачков и различных банок. Сачки могут

быть изготовлены самими учащимися

в школе или дома по способу, описанному

выше (стр. 16). Каждое звено в 3—5 человек

должно иметь отдельный сачок. Это очень

важное условие, так как дает возможность

привлечь учащихся к лову добычи. Каждое

звено, а еще лучше —- каждый участник

экскурсии должны запастись сосудами

для размещения пойманной добычи и ее

удобного рассмотрения на месте. Для

первой цели пригодны всевозможные

широкогорлые банки (из-под консервов)

с навязанной на горло, в виде ручки,

веревочкой. Для обзора улова очень

удобны фарфоровые или фаянсовые тарелки,

или обыкновенные чайные блюдечки

(не стеклянные). На белом фоне удобно

рассматривать мелких водных животных,

из которых большинство темного

цвета. Еще лучше — белые фотографические

кюветки размером 9 X или 13 X 18.сл. Для

наблюдения прозрачных организмов,

взвешенных в воде (вроде личинок

коретры, мелких ракообразных), надо

иметь небольшие стаканчики или широкие

пробирки.

Экскурсия начинается с предварительного

задания руководителя. Придя на место

(например, на берег пруда), руководитель

предлагает экскурсантам самостоятельно

приступить к лову добычи. Задание

формулируется примерно в такой форме.

— Хотя этот пруд кажется на вид

безжизненным, на самом деле тут скрыта

очень богатая и разнообразная жизнь,

с которой мы хотим ознакомиться.

Постарайтесь выловить из воды живущих

в ней

Ведение

экскурсии

217

обитателей и рассадите их по своим

баночкам. Не берите помногу одинаковых

форм — достаточно иметь по 1—2 экземпляра

каждого вида. Наполните ваши банки

чистой водой, не набивайте туда много

водных растений. Перед тем как опускать

пойманных животных в банку, ополаскивайте

их в чистой воде, они загрязнены илом

и т. д. Не кладите много животных в одну

банку, иначе получится «живая каша», в

которой будет трудно разобраться.

Крупную добычу (рыбок, тритонов, водных

жуков) отсаживайте в отдельные банки.

Крупные виды моллюсков (вроде прудовиков,

лужанок) тоже лучше не класть в банки

с общей добычей, а собирать отдельно

(в коробку и т. п.).

Ведите счет пойманным животным.

Когда насчитаете десяток видов,

прекратите лов и займитесь приведением

в порядок своего сбора.

Смысл этих наставлений сводится к тому,

чтобы учащиеся не сделали из лова род

спорта, как это часто бывает, и не

превратили средства в цель. Задача

сводится к тому, чтобы в руках каждого

экскурсанта скопился подходящий

материал, пригодный для использования

на следующем этапе экскурсии. А таким

этапом является обзор

пойманной добычи.

Производится он следующим образом.

Экскурсанты со своими банками и

блюдечками усаживаются где-нибудь в

удобном, сухом и уединенном месте, где

нет отвлекающих моментов и посторонних

зрителей, которые часто бывают помехой

на таких экскурсиях. Затем начинается

краткая беседа по поводу пойманного

материала. Руководитель начинает

обзор с тех форм, которые встречаются

чаще других и наверное имеются у всех

экскурсантов в первом десятке видов.

Речь идет, допустим, о крупной личинке

стрекозы типа Aeschna.

Руководитель берет такую личинку

пинцетом, показывает экскурсантам

и предлагает отыскать каждому среди

своего улова подобное же насекомое и

отсадить его на блюдечко. Убедившись,

что экскурсанты имеют на руках данную

форму, можно перейти к ее рассмотрению.

— Обратите внимание на форму тела

личинки, ее цвет. Рассмотрите голову,

глаза. Найдите «маску» у личинки,

отогните маску и рассмотрите ее строение.

Как личинка ползает по суше? Каково

строение ее ног? Как она передвигается

в воде? и т. д.

Для уяснения плавания личинки при

помощи «водяного толчка», который

получается в момент выбрасывания ею

воды из анального отверстия, можно

посадить личинку в тарелочку с небольшим

количеством воды (вода должна едва

покрывать личинку). В этих условиях

вода, выбрызгиваемая личинкой, хорошо

заметна. Иногда струйка выбрасывается

даже в воздух.

Такие маленькие опыты вполне уместны

на экскурсии, но увлекаться ими, как

и вообще очень подробным рассмотрением

форм на

218

Экскурсия,

на пресный водоем

экскурсии, не следует. Это задача

длительных наблюдений в обстановке

школы, в кружке и т. д. Учителю надо

больше всего /опасаться многословия,

не превращать обзор улова в урок, а тем

более — в лекцию. Не следует говорить

о том, чего нельзя непосредственно

показать на пойманном материале,

например, толковать о размножении

Aeschna, если не имеется под

рукой кладок стрекоз на водных

растениях, сброшенных шкурок и т. д.

Бесполезно упоминать о том, чего не

найдено, но что «могло бы быть найдено».

Надо помнить; что дать полный обзор

строения и жизни того или другого

организма на экскурсии невозможно, да

и не нужно. Надо это оставить для классных

уроков и групповых наблюдений. Материал

экскурсии (мы говорим о школьной

экскурсии обычного типа, которая должна

уложиться в определенное количество

отведенных для нее часов) по необходимости

будет носить фрагментарный характер.

Беды в этом никакой нет, так как мы давно

уже отказались от идеи весь курс

построить на экскурсиях. Экскурсия —

только зарядка, толчок к самостоятельному

сближению с природой. Экскурсия — лишь

один из видов школьной

работы.

Описанным путем, не утомляя внимание

экскурсантов излишними подробностями

и отвлеченными разговорами, руководитель

просматривает собранный материал

и тем самым определяет значительную

часть сбора «первого десятка». Но вот

оказывается, что вездесущие формы

исчерпаны и остаются менее обычные

находки, которые имеются не у всех

экскурсантов на руках. Тогда обзор

следует прекратить и назначить «второй

лов».

— Не берите уже известных вам животных

из числа рассмотренных нами.

Постарайтесь добыть те интересные

формы, которые имеются только у Иванова,

Петрова и т. д. Порасспросите Иванова,

Петрова, где и при каких условиях они

их изловили. Может быть что-нибудь и

совсем новое поймаете...

Так начинается лов «второго десятка».

Теперь внимание экскурсантов

привлекают, уже более мелкие формы,

которыми они пренебрегли на первом

этапе лова — в погоне за тритонами и

крупными личинками стрекоз и водных

жуков. Баночки наполняются личинками

подёнок, комаров, может быть водными

клещиками, мелкими ракообразными и

т. д.

Через нужный промежуток следует второй

обзор улова, построенный по типу

первого, но с большим углублением в

жизнь пигмеев водного мирка.

По этому же принципу возможен и следующий

лов («третьего десятка»). Это зависит

от ряда обстоятельств: подготовленности

экскурсантов, их возраста, настроения,

погоды и ряда других условий, которых

заранее не учтешь. Опытный руководитель

знает, когда следует подходить к концу.

В качестве очень приблизительной нормы

Пресноводная

гидра

219

можно указать, что с учащимися среднего

возраста едва ли целесообразно

просматривать более двух десятков форм

на одной экскурсии. А с младшими учащимися

можно ограничиться и одним десятком.

Это не значит, что не следует давать

ответов на индивидуальные вопросы

интересующихся по поводу их улова.

Можно указать Иванову или Петрову, что

он поймал такой-то редкий (сравнительно)

в данной местности вид, и сказать по

этому поводу несколько слов, но это не

значит, что следует вводить рассмотрение

данного вида в программу общего обзора.

Повторяю, что все эти советы носят

условный характер. Может быть целесообразно

разбивать улов не на «десятки», а

как-нибудь по-другому. В иных случаях

полезно прибегнуть к иным приемам лова.

Например, сперва собирают животных,

находящихся на поверхности воды

(вертячки, водомерки, некоторые моллюски

и т. д.), затем производят донный лов

(разные личинки, ручейники и пр.), далее

обследуются водные растения (элодея,

роголист, частуха, рдесты) и собираются

животные, ютящиеся на них и в них. Словом,

здесь можно предложить немало способов.

Но желательно придерживаться одного

условия: вызвать

активность экскурсантов

и подчинить беседу материалу, а не

материал беседе.

Само собой понятно, что все эти советы

и указания относятся к работе с учащимися

средней школы. Взрослые участники

экскурсий (студенты, учителя), которые

могут работать самостоятельно, в таких

указаниях не нуждаются.

Пресноводная гидра.

Гидры

составляют особое семейство (Hydridae)

в классе гидроид-

ных полипов

(Hydrozoa), принадлежащее к

типу кишечнополостных

(Coelenterata).

Это единственное семейство в типе

кишечнополост-

ных, которое включает

обитателей исключительно пресных вод,

тогда

как все остальные представители

типа, за редкими исключениями,

живут

в море. До недавнего времени гидры

составляли один род Hydra

с

немногими видами. В настоящее время их

относят к нескольким

родам и

насчитывают на территории СССР около

7—8 видов.

На экскурсиях гидры обнаруживаются

сравнительно редко, скорей

всего

там, где имеется у берегов достаточно

водных растений,

в особенности ряски

или кувшинки (Nymphaea и

Nuphar). Следует

иметь в

виду, что найти гидр на экскурсии—дело

далеко не легкое,

и большею частью

поиски их являются тщетными. Мы должны

вни-

мательно осматривать нижнюю

сторону листьев кувшинок, где

можно

заметить небольшие светлокоричневые

слизистые комочки —это гидры,

съежившиеся

при вытаскивании их из воды. Впрочем,

можно обнаружить

присутствие гидр

в воде, не прибегая к вылавливанию

растений, на

месте их пребывания.

Для этой цели нужно осматривать водные

220

Экскурсия

на пресный, водоем

растения в мелком месте, низко нагибаясь

над водой и почти касаясь лицом

поверхности пруда.

Для того чтобы рассмотреть пойманную

гидру, необходимо дать ей время

расправиться. Поэтому можно порекомендовать

кусочек листа кувшинки или другого

растения, на котором мы обнаружили

упомянутые комочки, положить в небольшую

баночку с водой; затем поставить ее и

подождать минут 10—15, чтобы гидра

расправилась. Надо иметь в виду, что

при сотрясении гидры снова съеживаются;

поэтому самое лучшее, если есть

возможность, по-

Родовые и видовые отличия,

помимо

признаков, различимых

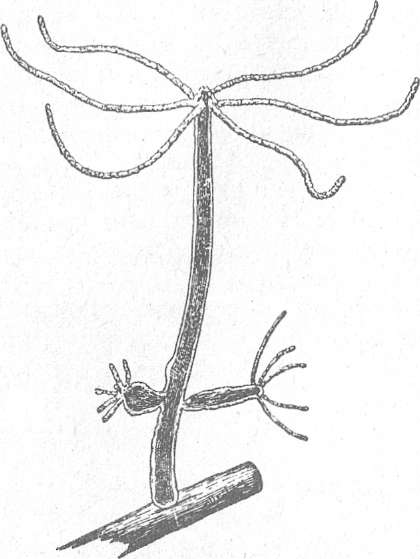

Рис. 167. Пресноводная гидра. лишь под

микроскопом (строение

виде гидр и могут быть приняты во

внимание при рассматривании гидры на

экскурсии. По Шульце (P.

Schulze) различают 3 рода

гидр: Chlorohydra с видом Chi.

viridissima — это гидра с

симбиотическими водорослями (см. ниже)

зеленого цвета; род Hydra,

у представителей которого нет стебелька;

к нему принадлежит несколько видов

гидр (Н. vulgaris и др.); и,

наконец, род Pelmatohydra с

двумя видами, у которых нижняя часть

тела образует явственный стебелек.

Виды последнего рода отличаются особенно

длинными свешивающимися книзу щупальцами,

тогда как у рода Hydra

щупальцы в совокупности имеют вид

колокола.

Движения

гидр, помимо переползанья по субстрату,

которое совершается очень медленно и

не может быть наблюдаемо на экскурсии,

заключаются в сокращении и расправлении

тела и щупалец. Стоит чем-нибудь

дотронуться до расправившегося животного

или

ставить банку с гидрами на какой-нибудь

столб, пень и т. п., на котором можно

затем рассмотреть гидр, не трогая

сосуда. На расправившихся гидрах мы

можем различить тело гидры и ее щупальцы,

окружающие ротовое отверстие (рис.

167). Тело гидры может иметь более или

менее длинную основную, более гонкую,

часть — стебелек, основание которого,

так называемая подошва, прикреплено к

субстрату. Число щупалец, их относительная

длина (в расправленном состоянии) и

положение относительно тела варьирует

у различных видов гидр.

Сильно увел.

стрекательных капсул и т. д.), заключаются

также и во внешнем

Пресноводная,

гидра

221

потрясти сосуд, как сейчас же его тело

сокращается, и из длинного тонкого

цилиндра превращается в короткий и

толстый; щупальцы сокращаются также

во много раз. Если есть достаточно

времени, то можно видеть и обратное

расправление гидры. Такая сильная

сократимость животного зависит от

присутствия мышечных волокон, составляющих

части эпителиальных клеток, которые

образуют стенки тела и щупальцы гидры.

Питается

гидра, захватывая своими щупальцами

мелких животных, проплывающих мимо

нее: циклопов, водных блох, мелких

личинок комаров и даже мальков рыб.

Наблюдать как следует крайне интересный

процесс захватывания добычи и

препровождение ее в ротовое отверстие

можно лишь в лабораторных условиях. На

экскурсии мы можем иной раз найти такой

экземпляр животного, которое только

что проглотило добычу; таким образом,

в пищеварительной полости может

находиться пища гидры, и при благоприятных

условиях можно видеть ее просвечивающей

через стенки тела. Захватыванье добычи

щупальцами сопровождается у гидры

выбрасыванием из стрекательных капсул

наружного слоя тела нитей с ядовитым

веществом, которое действует парализующим

образом на добычу. Эти нити можно видеть

под микроскопом, и только при ярком

солнечном освещении (в аквариуме) их

выбрасывание удается иногда подметить

и невооруженным глазом. Таким образом,

у гидры имеются органы защиты и нападения,

но наблюдать их функционирование

на экскурсии не представляется возможным.

Точно так же видеть выбрасывание

непереваренных остатков пищи из того

же ротового отверстия можно только

в лабораторных условиях.

Явление

симбиоза имеет место у

Chlorohydra viridissima,

светлозеленый цвет которой зависит от

присутствия в клетках ее внутреннего

слоя (энтодермы) симбиотических

одноклеточных водорослей, так

называемых зоохлорелл (Chlorella

vulgaris), различить которые

можно, конечно, только иод микроскопом.

Присутствие водорослей в теле гидры

полезно для нее, так как эта гидра легче

переносит загрязнение воды, чем другие

виды гидр; водоросль же пользуется

углекислотой и аммиаком, выделяемыми

клетками гидры и вредными для нее.

Размножение

гидры бесполым путем при помощи

образования боковых почек обнаруживается

весьма часто: постоянно попадаются

экземпляры гидры, образовавшие 1—2

почки. Точно так же невооруженным глазом

можно видеть и половые продукты,

образующиеся на теле гидры, когда

последняя расправится как следует.

А именно, мы замечаем в верхней части

тела гидры небольшие бугорки — это

места образования сперматозоидов, а в

нижней части шаровидные выступы — это

яйца. Следует заметить, что существуют

как гермафродитные виды гидр, у которых

и те и другие половые продукты образуются

одновременно на одном и том же организме,

так и раздельнополые гидры.

222

Экскурсия

на пресный, водоем

С давнего времени известно, что гидре

в широкой степени свойственна способность

к

восстановлению утерянных частей

(регенерации). Давно уже

делали с гидрами всевозможные опыты с

выворачиванием и сращиванием отдельных

частей тела и т. д. Вся эта область чисто

экспериментальная и на экскурсиях не

может затрагиваться. Случайно и на

экскурсии может попасться уродливый

экземпляр с оборванными или раздвоенными

щупальцами и т. п.

Бодяга.

Бодяга

(Spongilla lacustris)

является представительницей типа губок

(Spongia) и принадлежит к

группе кремневых губок (Согпа- cuspongia,

сем. Spongillidae).

Губки — неподвижные колониальные

животные, состоящие из множества

соединенных между собой особей. По

внешнему виду губки поразительно

напоминают растения. Они поселяются

на различных подводных предметах

(камнях, сваях, корягах и пр.), по которым

стелются в виде корообразиых наростов

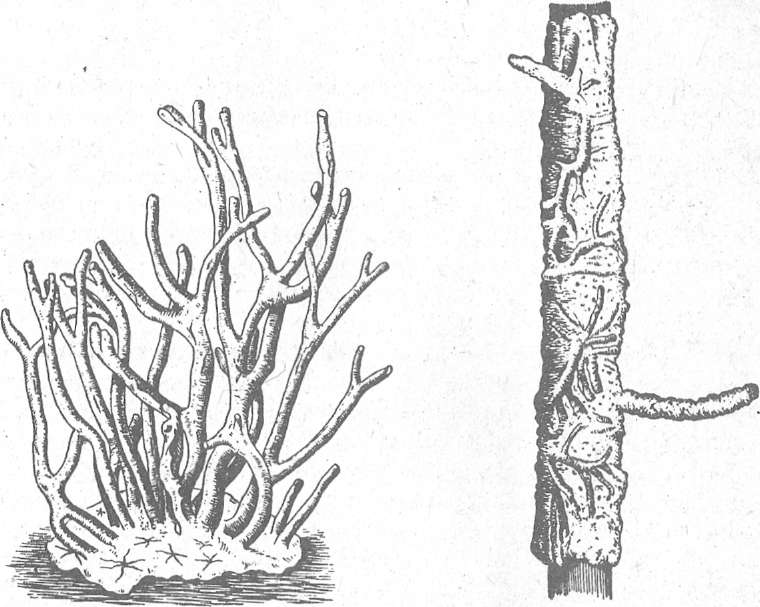

или в виде разветвленных кустиков.

В СССР наиболее распространенным видом

является

обыкновенная бодяга

(Spongilla lacustris L.), которая

образует иногда сильно разветвленные

колонии в наших пресных водах (рис.

168). Эта губка, между прочим, найдена во

многих прудах окрестностей Ленинграда

и Москвы, а также в Финском заливе, на

глубине 2

м. В стоячих водах эта

губка принимает кустистую форму, в

текучих водах имеет более короткие и

толстые ветви, иногда приобретает

коровидную стелющуюся по субстрату

форму.

Наряду с обыкновенной бодягой встречается

постоянно другой вид губки —

эфидатия (Ephydatia

fluviatilis L.), которая имеет более

слабый и мягкий скелет.

При лове бодяг следует иметь в виду,

что они чаще всего (но- не всегда)

встречаются в обширных и глубоких

водоемах с проточной водой, достаточно

богатой кислородом: в больших прудах,

озерах, медленно текущих реках и пр.

Чтобы обнаружить их присутствие, следует

тщательно осмотреть подводные предметы,

в особенности мостовые устои, сваи,

плотины, вбитые в дно колья и т. п.,

которые служат излюбленными местами

пребывания бодяги. Интересно, что мелкие

экземпляры губок иногда поселяются на

подвижных объектах, например, на

раковинах моллюсков, на домиках

ручейников и т. п.

Если вода достаточно прозрачна, губку

легко увидеть. Вылавливая бодягу,

пускают в ход обод сачка, при помощи

которого нетрудно сорвать ее с субстрата.

В других случаях полезно вытаскивать

со дна водоема затонувшие древесные

ветви, жерди, коряги (ср. рис. 169). Для

этой цели можно прибегнуть

Бодяга

223

либо к длинному багру, либо к кошке

(трехлапый якорек, который забрасывают

в воду на веревке).

Выловленная из воды бодяга имеет вид

мелко-ноздреватой массы, серовато-белого,

желтоватого или различных бттенков

зеленого цвета, иногда очень яркого.

Масса эта образует различной формы

комки и наросты, от корообразных и

подушкообразных до кусто- видных, с

многочисленными пальцеобразными

выростами. Иногда

Рис. 168. Обыкновенная

бодяга (Spon- Рис. 169.

Обыкновенная бодяга gilla

lacustris). Разветвленная форма (Spongilla

lacustris). Корообраз- в спокойной воде.

Немн. уменьш. ная форма на древесном

сучке,

из текучей воды.

Немн. уменьш.

эти образования достигают внушительных

размеров, так что губка со своими

выростами может весить более килограмма.

Находясь в водной стихии, бодяга для

невооруженного глаза представляется

совершенно неподвижной и лишь пассивно

колеблется от течения. Начинающие

всегда принимают бодягу при первом

знакомстве за какую-нибудь «водоросль».

Вся поверхность тела губки усеяна

мелкими и крупными порами. Через мелкие

отверстия вода поступает во внутренние

полости, от которых начинается система

каналов, пронизывающих все тело губки.

Каналы эти ведут в общие полости, которые

открываются на теле губки выводными

отверстиями, значительно большего

диаметра, чем вводные. Таким путем

губка вводит в свое тело раство-

224

Экскурсия на пресный водоем

ренный в воде кислород и различные

взвешенные в воде мельчайшие

организмы, которыми бодяга питается.

Само собой разумеется, что внутреннее

строение губки можно видеть только под

микроскопом, при надлежащей обработке

препарата. При внешнем же осмотре

невооруженным глазом -ничего, кроме

выводных пор, не заметно. Если поместить

губку в сосуд со свежей водой и дать ей

некоторое время постоять спокойно, а

затем всыпать в воду немного порошка

кармина, то можно наблюдать, как

крупинки кармина втягиваются в мелкие

поры и выбрасываются через более

крупные.

Отрывая куски от выловленной бодяги,

можно убедиться, что тело ее оказывает

при изломе и разрыве некоторое

сопротивление. Это объясняется тем,

что тело бодяги пронизано тонкими

кремневыми иглами, которые играют

роль внутреннего скелета. Кремневые

иглы спаяны роговым веществом—спонгином,

которое придает прочность всему

образованию. Spongilla lacustris

содержит относи-( тельно много

спонгина, и скелет ее довольно прочен.

Напротив того, Ephydatia-

fluviatilis, менее богатая спонгином,

обладает и более слабым скелетом.

Попробуйте натереть бодягой кожу на

теле (например, тыльную часть руки): вы

заметите, что через некоторое время на

коже появится краснота. Это результат

раздражения кожи впившимися в нее

тончайшими кремневыми иголочками. Если

купаться в том месте, где много бодяг,

то можно впоследствии почувствовать

заметный зуд на теле. Высушенный

кусочек бодяги легко растирается в

порошок, обладающий подобными же

раздражающими для кожи свойствами,

почему ее и употребляют как средство

от ревматизма.

Интересно, что в некоторых местностях

СССР толченый порошок из бодяги

применяется вместо горчичника.

Зеленый цвет бодяги бывает заметен в

том случае, если она растет в хорошо

освещенных солнцем местах. Эта окраска

зависит от присутствия в теле губки

сожительствующих с ней одноклеточных

водорослей

хлореллы (Chlorella)

и

плеврококка (Pleuro-

coccus).

Считается, что это симбиоз между губкой

и водорослями. Но, повидимому, настоящего

симбиоза здесь нет, так как, по некоторым

наблюдениям, водоросли в конце концов

захватываются амебоцитами губки и

перевариваются.

Во второй половине лета, в особенности

под осень, все тело бодяги оказывается

переполненным небольшими буроватыми

зернышками величиною с булавочную

головку. Эти зернышки носят название

внутренних почек, или

гемму л (рис. 170), и являются

не

чем иным как кучками клеток, которые

покрыты плотной роговой оболочкой.

Сама губка к зиме погибает, остается

один скелет.