- •Тема 1. Педагогика как наука. Ее роль в развитии общества

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 2. Основные педагогические категории

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 3. Содержание образования как фундамент культуры личности

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 4. Нормативные документы регламентирующие содержание образования

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 5. Педагогический процесс как система

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 6. Процесс обучения, его сущность, функции

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 7. Законы и закономерности обучения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 8. Принципы обучения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 9. Методы обучения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 10. Средства обучения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 11. Организационные формы обучения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 12. Характеристика классно-урочной системы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 13. Содержание воспитательного процесса

- •Нравственное воспитание

- •Воспитание гражданственности

- •Физическое воспитание

- •Тема 14. Общие закономерности воспитания

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 15. Принципы воспитания

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 16. Методы и средства воспитания

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 17. Формы организации воспитательного процесса

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 18. Педагогика профессионального образования как наука

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 19. Современная нормативно-правовая база профессионального образования

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 20. Педагогические основы профессионального становления педагога профессионального обучения.

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 21. Основы педагогического проектирования и прогнозирования

- •Формы педагогического проектирования

- •Этапы педагогического проектирования

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 22. Профессионально-педагогическая культура преподавателя

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 23. Начальное профессиональное образование как социально-педагогическая система

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 24. Среднее профессиональное образование

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 25. Высшее профессиональное образование

- •Структура и форма обучения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 26. Дополнительное профессиональное образование

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 27. Инновации в профессиональном образовании

- •I. Элитарные учебные заведения

- •II. Конъюнктурные учебные заведения

- •III. Экспериментальное учебное заведение

- •IV. Традиционные учебные заведения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 28. Педагогическая диагностика и мониторинг

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 29. Методология и методы педагогических исследований

- •Вопросы для самоконтроля

- •Тема 30. Современные педагогические технологии в профессиональном образовании

- •Вопросы для самоконтроля

Вопросы для самоконтроля

Что такое инновация?

Охарактеризуйте 3 уровня инноваций: макроуровень, мезоуровень, микроуровень.

Назовите этапы инноваций.

Сравните «инновацию» и «инновационный процесс».

Тема 28. Педагогическая диагностика и мониторинг

Функции и виды педагогической диагностики

Под педагогической диагностикой (в переводе с греч. “способность распознавать”) мы понимаем процесс постановки диагноза, т.е. установления уровня развития, образования и воспитанности школьников. Функциями педагогической диагностики являются: информационная (сбор сведений о личности, коллективе в целом); оценочная (установление уровня образования, уровня развития коллектива, уровня развития отдельного качества личности и др.); корректирующая (внесения частичных исправлений, поправок в ход педагогического процесса). Виды педагогической диагностики: начальная (при постановке конкретных задач, в начале какого-то вида деятельности, в начальной стадии работы с детьми): текущая (отслеживание хода педагогического процесса на разных его этапах); обобщающая (при подведении итогов какого-то периода жизнедеятельности коллектива или личности, при анализе реализации конкретной задачи и пр.).

Суть педагогической диагностики заключается в сборе информации о субъекте диагностики: в сравнении данной информации с предыдущей об этом субъекте, возможно, с описанием другого идентичного субъекта или, при необходимости, с описанием стандарта этого субъекта; в анализе с целью определения причин удач или неудач в развитии, образовании, формировании личности; в раскрытии смысла с его объяснением изменений, происходящих в субъекте диагностики; в доведении до сведения учащихся (их родителей, других учителей) результатов диагностической деятельности; в проверке воздействия различных диагностических методов на субъект-объект диагностики.

Таким образом, педагогическая диагностика – это деятельность по распознаванию состояний, изменений, происходящих в объекте-субъекте диагностики, результата педагогического процесса.

Организация педагогического процесса – это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между компонентами педагогического процесса. К основным компонентам организации педагогического процесса мы относим педагогический мониторинг, проектировочную, собственно организаторскую, гностическую деятельность.

В разные времена, под разными углами зрения рассматривался вопрос изучения учащихся. Так великий русский педагог К.Д.Ушинский писал: “Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях”.

Изучение учащихся является основой диагностической деятельности.

Что касается педагогического прогнозирования как социальной деятельности, как направления в педагогике, то оно имеет небольшую историю: одна из первых работ по этому вопросу вышла в свет в 1974 году. Термин “педагогический мониторинг” вошел в обиход в 1994-1995 г.

Педагогическое прогнозирование

Понимается нами как предвидение будущих изменений в развитии, образовании, формировании личности; определение путей совершенствования личности; проектирование хода развития педагогического процесса.

Для того, чтобы составить прогноз, необходимо исходить из информации о прошлом и настоящем; кроме того, надо знать законы, тенденции развития того или иного педагогического явления. Важное значение для педагогики играет активность предвидения, т.е., предвидя будущее, педагоги готовы активно вмешаться, изменить ход событий в благоприятную сторону. Пассивность, созерцательность не характерны для педагогического прогноза.

Каждый вдумчивый, творчески работающий педагог стремится предвидеть поведение, поступки, действия ученика, прогнозирует развитие и формирование его личности, осуществляет управление педагогическим процессом.

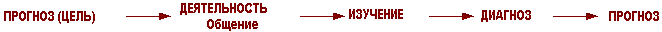

Прогнозирование как функция педагогического мониторинга завершает цикл изучение – диагноз – прогноз. Однако эта логическая структура в практике работы чаще всего относится лишь к начальному периоду, ибо продуктивность педагогического процесса определяется прежде всего целью (задачами). Без цели не может быть самого педагогического процесса. Прогноз и содержит цель, на реализацию которой направлен педагогический процесс.

Цель определяет деятельность и общение, в процессе которых изучается личность школьника. Таким образом, в практике работы чаще всего выступает такая логическая формула:

Создание возможностей получения каждым обучающимся и педагогом необходимой информации о ходе и результатах учебно-воспитательного процесса для своевременной его корректировки - важнейшая задача педагогической диагностики.

Оценочная функция также не менее важна для педагогической диагностики. Всесторонняя и комплексная оценка имеет несколько аспектов: ценностно-ориентировочный, регулятивно-корригирующий, стимулирующий и измерительный. Ценностно-ориентировочная оценка обогащает представления и понятия ученика о людях и о себе, предоставляет ему возможность сопоставлять свои нравственные, трудовые, эстетические и другие качества с требованиями общества. Через педагогическую оценку ученик сам меняет свои ценностные ориентации. Регулятивно-корригирующий аспект педагогической оценки заключается в том, что она помогает ученику привести в соответствие свои поступки с нормами общества, выработать линию поведения, взаимоотношения с другими людьми.

Стимулирующее значение педагогической оценки особенно высоко тогда, когда она совпадает с реальным развитием и поведением ученика. Как только воспитанник осознает объективность оценки, он начинает развивать свои положительные стороны или преодолевать недостатки. Измерительный характер педагогической оценки тоже оказывает влияние на ученика тем, что она побуждает к самообразованию. Ученик сравнивает свои качества и успехи в работе с достижениями других и тем самым устанавливает свой социальный статус. Благодаря оценке коллектива и учителя он получает сведения о себе.

Управленческая функция педагогической диагностики связана с основными этапами управления развитием ученического коллектива и личности школьника. В соответствии с этим определены три типа диагностики: начальная, корректирующая (текущая) и обобщающая (итоговая). Начальная диагностика - планирование и управление классным коллективом. Перед тем как определять воспитательные задачи, которые будут реализованы в данной учебной четверти, полугодии или во всем учебном году, педагог изучает уровень воспитанности ученика. Выявились три основных варианта начальной диагностики: первый - когда коллектив сформирован впервые и педагог тоже незнаком учащимся; второй - когда коллектив не новый, а учитель впервые начинает работать с классом; третий - когда коллектив и педагог уже работали вместе. При первом варианте начальная диагностика используется для всестороннего изучения учеников. При втором - педагог изучает не только учеников, но и сам коллектив как сложную динамическую систему. Третий вариант предоставляет возможность педагогу провести выборочную диагностику коллектива и личности. Она является дополнением к информации, которая была получена ранее.

Педагогу, который общается с учениками и коллективом несколько лет, нет необходимости проводить начальную диагностику полностью. Но так как процесс воспитания противоречив и скачкообразен, непрерывен и динамичен, ему обязательно приходится улавливать изменения и отражать их при планировании своей деятельности.

Полнота и объективность информации при начальной диагностике в максимальной степени приближает планирование воспитательных задач к реальным потребностям класса и соответствует оптимальному развитию детей.

Текущая (корректирующая) диагностика - проводится в самом процессе организации деятельности ученических коллективов и ориентирует педагога на изменения, которые происходят в учениках и в коллективе. Одновременно оценивается правильность ранее принятых решений. Информация, полученная в результате текущей диагностики, помогает учителю быстро, точно и с минимумом ошибок корректировать свою работу и совершенствовать стиль отношений с детьми, методику воспитательной работы. Через корректирующую диагностику педагог имеет возможность быстро реагировать на изменения в уровне воспитанности школьников и тем самым обеспечить возможность более активного, самостоятельного и творческого участия их в деятельности коллектива. Планируя воспитательную работу, педагог не всегда в состоянии предвидеть ее результаты. Особенно трудно предусмотреть выбор самых эффективных методов и средств воздействия. Текущая диагностика выполняет роль экспресс-информации и этим помогает принять быстрое решение по совершенствованию педагогической деятельности.

В системе прогнозирования результатов воспитательной работы проводится обобщающая диагностика в конце каждого учебного года. Обобщающая диагностика - дает основные данные для коррекции педагогического воздействия в течение следующего учебного года.

Метод наблюдение как основной метод педагогической диагностики

Наблюдение - целеустремленный и планомерный сбор информации с последующей систематизацией фактов и формулированием выводов.

Изучение естественного поведения - одно из достоинств метода наблюдения. Активное или пассивное наблюдение за ребенком организуется на занятиях, в игре, в свободной деятельности, в группе детского сада или в классе, в совместной деятельности с родителями, т.е. в естественной для ребенка ситуации. С помощью метода наблюдения можно выявить и оценить такие составляющие деятельности ребенка, как навязчивые или стереотипные действия, выраженные аффективные и эмоциональные реакции, проявления тревожности. Наблюдения позволяют выяснить, насколько развиты у ребенка навыки самообслуживания, опрятность в одежде, как он относится к поручениям, какой фон настроения у него преобладает, каковы особенности его двигательного развития. Такая информация становится основанием для его последующего углубленного изучения.

Существенными недостатками метода наблюдения являются: 1) его длительность; 2) субъективность, которая проявляется в зависимости результатов наблюдения от профессионализма специалиста; 3) невозможность статистической обработки результатов. Данные недостатки можно существенно нейтрализовать при сохранении достоинств метода, если сделать наблюдение формализованным, включив его в стандартизированную методику изучения психофизического развития ребенка. В этом случае вводится ограничение по выбору наблюдаемых показателей. В результате все обследуемые наблюдаются по заранее определенному набору признаков, степень выраженности которых оценивается определенным количественным показателем. В этом случае появляется возможность более четкого и полного сопоставления результатов различных наблюдений, исключается субъективность, может быть достигнуто единство качественного и количественного анализов фактов.

Наблюдение всегда начинается с постановки цели, которая помогает определить основные параметры наблюдения. Целью наблюдения является изучение ребенка как носителя тех или иных психолого-педагогических особенностей и сопоставление результатов наблюдения с известными признаками имеющихся у детей нарушений развития. Процедура наблюдения бывает различной в зависимости от ряда объективных и субъективных факторов - контингента наблюдаемых, характера изучаемых явлений и т.д. Педагог может войти в состав наблюдаемой группы детей, например, играть с ними (активное наблюдение), а может оставаться в позиции постороннего человека, наблюдающего со стороны (пассивное наблюдение).

Существуют разновидности метода наблюдения в зависимости от: степени формализованности - контролируемое и неконтролируемое; степени участия наблюдателя в исследуемой ситуации - включенное и невключенное; условий организации - открытое и скрытое; места проведения - полевое и лабораторное; регулярности проведения - систематическое и случайное.

Контролируемое наблюдение - наблюдение, заранее предусматривающее ситуации наблюдения и конкретные способы регистрации фактов. Чаще всего оно применяется в исследованиях описательного и экспериментального плана, когда педагог знаком с изучаемым явлением и его интересуют только его описательные характеристики.

Неконтролируемое наблюдение - наблюдение, применяемое в целях предварительного знакомства с проблемой. При его проведении отсутствует детальный план действий наблюдателя, определены лишь самые общие черты ситуации. Эта разновидность широко применяется на начальном этапе изучения человека, группы и дополняется другими методами сбора информации.

Открытое наблюдение - оповещение наблюдаемых о том, что за ними ведется наблюдение. При скрытом наблюдении наблюдаемые не знают, что являются объектом изучения. Эта разновидность наблюдения наиболее эффективна, т.к. позволяет выявить действительные интересы и увлечения человека, систему отношений в группе, наличие микрогрупп, их направленность, неформальных лидеров и т.д.

Включенное наблюдение - непосредственное участие педагога (наблюдателя) в происходящих событиях. Исследователь может не выделяться, как наблюдатель (скрытое включенное наблюдение), осуществляя изучение объекта как бы изнутри, что позволяет ему выявить скрытые социальные явления.

Невключенное наблюдение - осуществляется со стороны. Наблюдатель не является участником происходящих событий. Оно может быть скрытым и открытым.

При невключенном наблюдении наблюдающий регистрирует явление «снаружи». Он сам не участвует в процессах, которые наблюдает.

Полевое наблюдение - наблюдение, осуществляемое в естественных для наблюдаемых людей условиях жизнедеятельности (по месту работы, парке и т.д.).

Лабораторное наблюдение - создание искусственных условий, которые только моделируют естественные. Условия, место и время проведения наблюдения определяются педагогом. Такая организация наблюдения позволяет более глубоко изучить интересующие стороны жизнедеятельности.

Систематическое наблюдение проводится регулярно с заданной периодичностью. Обычно оно осуществляется по детально разработанной методике с высокой степенью конкретизации работы наблюдателя.

Случайное наблюдение обычно не планируется, но является богатым источником информации. В повседневной жизни часто возникают ситуации, которые невозможно смоделировать в лабораторных условиях. Эти ситуации требуют от педагога высокой готовности, поскольку трудность наблюдения состоит в непредсказуемости и случайности их возникновения.

Важнейшим в наблюдении является «непосредственное понимание ребенка, невольное проникновение в наблюдаемого ребенка, одновременное сопереживание ему и письменная фиксация всех этих моментов наблюдателем».

Таким образом, в практике педагогической диагностики метод наблюдения рационально использовать посредством введения качественных показателей проявления у ребенка тех или иных особенностей и их количественной оценки.

Методы педагогической диагностики

Беседа - получение педагогом информации об особенностях развития ребенка в результате обсуждения их с родителями (педагогами). Часто инициаторами беседы в рамках обследования выступают сами родители или педагоги, обращаясь к педагогу за консультативной помощью. Цель беседы - обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение характера, степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. По результатам беседы педагог намечает пути дальнейшего обследования ребенка.

Опрос в форме интервью - один из древнейших диагностических методов. Он развился из донаучной, никем не направляемой беседы и отличается от нее, прежде всего, предшествующей интервью фазой планирования, необходимой как для выяснения диагностической цели, так и для ведения разговора. В процессе наблюдения фиксируется поведение, на основании которого можно сделать вывод об интересах, оценках, точке зрения того или иного лица. Во многих случаях беседа и опрос являются лучшим способом получить необходимую информацию. С помощью опроса могут быть собраны объективные (факты, сведения) и субъективные (мнения, позиции) данные. Категоризация методов опроса чаще всего проводится в соответствии со следующими признаками: устной или письменной формой сбора информации, степенью стандартизации, индивидуальным или групповым сбором информации, однократным или многократным применением методов опроса.

Интервью - планомерные действия с определенной научной целью, в ходе которых испытуемый должен быть подвигнут к сообщению вербальной информации с помощью ряда целевых вопросов или вербальных стимулов.

Письменный опрос - способ получить сведения об объективных данных или субъективных позициях с помощью анкет. Анкеты может использовать в своем классе учитель, если, к примеру, он хочет узнать отношение учеников к определенным воспитательным средствам и мерам. В таком случае он может прибегнуть к анкете с анонимными ответами.

Анализ продуктов деятельности исходит из общей предпосылки о связи внутренних психических процессов и внешних норм поведения и деятельности.

1. Самым распространенным методом данной группы является анализ документов. По форме фиксации информации документы обычно делятся на:

а) письменные (сведения изложены в форме буквенного текста);

б) содержащие статистические данные (форма изложения в основном цифровая);

в) иконографические (кино-, фото-, видеодокументы, картины и т.д.);

г) фонетические (магнитофониые записи, лазерные диски, грампластинки).

В последние годы появилось большое число новых документальных источников для хранения письменной документации. Все более распространенным способом хранения и распространения является представление информации в машиночитаемой форме на магнитных носителях (лентах или гибких дисках) для ЭВМ.

2. По содержанию информации документальные источники делятся на:

а) нормативные документы (приказы, директивы, руководства, наставления и инструкции, спецификации, стандарты (ГОСТы) и т.п.;

б) документы информационно-справочного, научного и литературного характера (справочные издания, базы данных, диссертации, отчеты по НИР, монографии, учебная и методическая литература, художественная литература).

Одним из вариантов данного метода является контент-анализ. Контент-анализ - метод изучения текстов, позволяющий по их содержанию определенно судить о психологии авторов этих текстов или тех людей, о которых говорится в тексте.

Содержание текста при контент-анализе - совокупность имеющихся в нем сведений, оценок, объединенных в некую целостность единой концепцией, замыслом. В данном случае формализованный анализ документов имеет дело с текстом, но направлен он прежде всего на изучение той реальности, которая стоит за текстом.

Метод экспериментального изучения ребенка - более «молодой» по сравнению с методом наблюдения. При его использовании возможно многократное повторение процедуры исследования; проводится статистическая обработка данных; он требует меньших затрат времени на проведение. Метод эксперимента - сбор фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. Эксперимент осуществляется с помощью специально подобранных экспериментальных методик. Их выбор и количество определяются задачей, которую необходимо решить исследователю с обязательным учетом требований по организации и проведению экспериментального изучения развития ребенка, а также уровня его обученности и воспитанности.

Главный смысл прогностической деятельности педагога заключается в том, чтобы предупредить или искоренить отклонение в образовании, развитии, формировании личности ребенка, в самом начале, чтобы ликвидировать возможность перерастания этих незначительных отклонений в педагогическую запущенность.

Понятие «мониторинг» происходит от латинского monitor – напоминающий, надзирающий. Первоначально данный термин активно использовался экологами и обозначал наблюдение, оценку и прогнозирование состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека. В последнее время он получил более широкий смысл. Данным термином обозначают постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.

Сегодня термин «мониторинг» активно используется многими науками, в том числе педагогикой и психологией. А.С. Белкин определяет мониторинг как непрерывное научно обоснованное диагностико – прогностическое отслеживание образовательного процесса. Также мониторинг допустимо рассматривать как процесс отслеживания состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей. С методологической точки зрения мониторинг следует рассматривать как универсальный тип деятельности, индифферентный к предметному содержанию. Мониторинг необходим, когда в построении какого-либо процесса важно постоянно отслеживать происходящие в реальной предметной среде явления, с тем, чтобы включать результаты текущих наблюдений в процесс управления.

Понятие мониторинга близко к общенаучным педагогическим и психологическим понятиям обратной связи, рефлексии, контроля, аттестации, однако данные процессы являются лишь отдельными элементами мониторинга или его частными случаями. В связи с этим мониторинг имеет ряд отличительных особенностей.

Во-первых, он представляет собой целостную систему, реализующую множество функций.

Во-вторых, можно выделить следующие аспекты мониторинга, которые отличают его от других похожих процессов:

непрерывность (постоянный сбор данных;)

диагностичность (наличие модели или критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние отслеживаемого объекта, системы или процесса);

информативность (включение в состав критериев для отслеживания наиболее проблемных показателей и критериев, на основании которых можно делать выводы об искажениях в отслеживаемых процессах);

научность (обоснованность модели и отслеживаемых параметров);

обратная связь (информированность объекта мониторинга о результатах, которая позволяет вносить коррективы в отслеживаемый процесс).

Педагогический мониторинг – это диагностика, оценка и прогнозирование состояния педагогического процесса, отслеживание его хода, результатов, перспектив, развития.

В качестве объектов мониторинга в системе высшего профессионального образования могут выступать:

профессионально-образовательный процесс;

академическая успеваемость обучаемых;

учебная и учебно-профессиональная деятельность;

развитие личности обучаемых;

становление учебной группы;

профессиональная деятельность преподавателя;

профессиональное развитие преподавателя;

становление педагогического коллектива.

Высокую значимость для системы высшего образования приобретает мониторинг, объектами которого является развитие личности обучаемых, а также развитие их учебной и учебно-профессиональной деятельности.

Мониторинг реализуется по двум основным направлениям. Во-первых отслеживаются параметры деятельности, причем основное внимание уделяется процессуальным характеристикам, т.е. особенностям осуществления деятельности (ее трудностям, препятствиям, искажениям), поскольку эти данные являются наиболее информативными и оперативными по сравнению со сведениями о результатах. Во-вторых, осуществляется наблюдение, даются оценка и прогноз психического состояния студента в процессе профессионального становления.

Главным моментом мониторинга является диагностика профессионального развития обучаемых и внесение коррективов в процесс профессионального образования, т.е. мониторинг включает диагностику, прогнозирование и коррекцию профессионального развития личности и процесса образования.

Способы осуществления мониторинга.

Все многообразие способов, технологий мониторинга можно свести к нескольким группам (Э.Ф. Зеер):

Текущее наблюдение осуществляется для отслеживания изменений профессионального развития под влиянием образовательного процесса и определения смысла происходящих явлений. Эффективность педагогического наблюдения зависит от психологической компетентности педагога, его опыта, отношения к обучаемым, профессиональной позиции и т.д. Наблюдение всегда характеризуется субъективностью, что может отрицательно сказаться на качестве мониторинга.

Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог создает специальные условия, в которых каждый из структурных компонентов учебно-профессиональной деятельности проявится наиболее отчетливо. Для этого осуществляются приемы прерывания учебных действий обучаемых, постановки уточняющих вопросов, стимулирования рефлексии своих познавательных действий, дозирования помощи в учении и др.

Экспликация (от лат. Еxplication – развертывание, разъяснение) – развертывание содержания учебно-профессиональной деятельности. Этот метод позволяет не только диагностировать происходящие изменения в развитии обучаемого, но и оперативно вносить коррективы в процесс образования. Экспликация осуществляется путем постановки наводящих вопросов, оказания помощи в виде подсказок и совместных действий, поощрения педагогом обучаемых. Регистрация эксплицируемых характеристик осуществляется в простейшем случае посредством метода наблюдения, а фиксация данных – с помощью опросников, в которых отражаются эмпирически наблюдаемые учебно-профессиональные качества и действия обучаемых.

Опросные методы позволяют получить информацию о развитии субъектов образовательного процесса на основе анализа письменных или устных ответов на стандартные специально подобранные вопросы. Опросники дают возможность определить уровень выраженности или сформированности основных компонентов учебно-профессиональной деятельности, особенности направленности обучаемых и педагогов, а также отдельные учебно-познавательные свойства и качества.

Анализ результатов учебно-профессиональной деятельности при котором по заранее намеченной схеме изучаются письменные тексты, графические материалы, технические изделия, творческие работы обучаемых.

Тестирование – важным достоинством является ориентация на норму, что позволяет сопоставить, сравнить оценки, полученные при помощи теста. Для мониторинга применяют интеллектуальные, личностные, межличностные тесты, тесты достижений и др.

Формы мониторинга.

Стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости осуществляется, как правило, сотрудниками психологической службы. Ее результаты в самом общем виде доводятся до сведения педагогического коллектива с рекомендациями.

Экспресс – диагностика (текущая) социально и профессионально важных характеристик обучаемых в течение всего времени обучения в учебном заведении.

Финишная диагностика профессиональной подготовленности выпускников, помимо определения уровня сформированности социально-профессиональных знаний, умений и навыков, включает диагностику степени развития качеств, необходимых будущему специалисту.

Мониторинг профессионально-образовательного процесса.

Основные задачи:

отслеживание трудностей, непонимания, препятствий, возникающих при усвоении нового материала;

создание реального механизма управления профессионально-образовательным процессом;

получение информации о сформированности способов учебно-познавательной деятельности;

индивидуализация педагогом своей деятельности;

обнаружение и фиксация непредсказуемых, неожиданных отклонений в профессионально-образовательном процессе.

Решение этих задач на основе традиционной оценки образовательного процесса, базирующейся на определении показателей сформированности знаний, умений и навыков, а в отдельных случаях – на диагностике психического развития, затруднено. Конечно, по результатам многолетних оценок информация такого рода имеется и на ее основе вносятся коррективы и в содержание образования, и в технологии обучения. Но оперативное отслеживание и корректировка образовательного процесса возможны на основе мониторинга.

Способы можно разделить на две группы:

способы сбора информации, регистрации состояния текущих процессов;

способы учета полученных данных при принятии управленческих решений и регуляции образовательного процесса.

Сбор информации осуществляется с учетом структуры профессионально-образовательного процесса:

учебно-познавательной и профессионально ориентированной мотивации;

обобщенных способов выполнения учебных и профессиональных действий при решении учебных задач (обобщенные способы учебных действий, обобщенные способы профессиональных действий, способы узкопрофессиональных действий, способы самоконтроля);

оценки уровня развития познавательных и учебно-профессиональных способностей обучаемых (познавательные способности, учебно-профессиональные способности, профессиональные способности (ключевые квалификации), специальные (квалификационные) способности, учебно-профессиональная самостоятельность).

Мониторинг мотивации учения может быть достаточно успешно осуществлен с помощью метода наблюдения. Наблюдая за деятельностью обучаемых в различных учебно-профессиональных ситуациях, анализируя их отношение к учебе и будущей профессии, оценивая их достижения, педагог делает заключение об уровне выраженности у обучаемых позитивной мотивации. В отдельных случаях целесообразно использование специальных методик на диагностику мотивов учения.

При отслеживании процесса формирования обобщенных способов учебно-профессиональных действий педагог оценивает уровень их выраженности, систематически анализируя организацию учебного (рабочего) места, планирование выполнения учебно-профессиональных заданий, методику работы с учебно-технологической документацией, соблюдение правил техники безопасности при работе.

Для отслеживания уровня развития познавательных и учебно-профессиональных способностей целесообразно использование фрагментов интеллектуальных тестов, метода тестовых ситуаций и наблюдения за обучаемыми в процессе решения учебно-профессиональных задач.

За основу проектирования мониторинга профессионального развития личности можно взять четырехкомпонентную профессионально обусловленную структуру личности:

профессиональная направленность (склонности, интересы, отношения, ожидания, установки, мотивы)

профессиональная компетентность (профессиональные знания, умения, навыки, квалификация);

профессионально важные качества (внимательность, наблюдательность, креативность, решительность, контактность, самоконтроль, самостоятельность и др.);

профессионально значимые психофизиологические свойства (энергетизм, нейротизм, экстравертированность, зрительно-двигательная координация, реактивность и т.д.)

Мониторинг является эффективной технологией, обусловливающей профессиональное развитие и саморазвитие личности. Его результаты выступают в качестве информационной основы принятия управленческих решений и проектирования профессионального роста и карьеры специалистов.

Существование большого количества различных систем мониторинга порождает необходимость их определенного упорядочивания. С этой целью мы предприняли попытку классификации существующих систем мониторинга по нескольким основаниям. В качестве одного из таких оснований можно рассматривать область применения мониторинга. Это позволяет выделить следующие его виды:

в экологии и биологии: мониторинг воздуха, воды, лесов, уровня моря, воздуха, климатической системы, климата, температуры, окружающей среды, сейсмологический мониторинг, токсических газов, шума, излучения, экологический, почвенно-химический, переселения птичьего населения, здоровья животных, и другие.

в медицине: санитарно-гигиенический, медицинский, больных раком, внутриутробного развития зародыша, температуры, аритмии, сердечной деятельности, кровяного давления во время анестезии, глюкозы в крови и др.

в экономике и бизнесе: сельскохозяйственной продукции, цен, бизнеса, налогов, оборудования, доходов, рынка труда, рынка продуктов питания, строительных товаров, цен на ГКО и др.

в политике, политологии и социологии: средств массовой информации, региональных СМИ, выборов, прав человека, новостей ТВ, социально-политический мониторинг регионов, Российского законодательства, текущего законодательства, экономического законодательства, социально-экономической ситуации

в промышленности: коррозии металлов, промышленный, каталитических процессов.

компьютеров и средств связи: мониторинг сетей, радиокоммцуникаций, компьютерных систем, коротковолновых радиопередач, надежности данных и др.

в образовании: знаний учащихся, образовательных систем и др.