- •Раздел 1 общие сведения

- •Глава 1.

- •§ 1. Сведения о форме и размерах Земли

- •§ 2. Системы координат

- •§ 3. Ориентирование линий на местности

- •Глава 2

- •§ 4. Влияние кривизны Земли

- •§ 5. Общие сведения о топографических материалах

- •1 Сантиметре 50метро8 о 100

- •§ 6. Рельеф местности и его изображение на картах и планах

- •Раздел II

- •Глава 3 общие сведения

- •§ 10. Измерения и их погрешности

- •§11. Классификация погрешностей

- •§ 12. Арифметическая средина

- •§ 13. Оценка случайных погрешностей

- •§ 14. Погрешности функций измеренных величин

- •§ 15. Погрешность арифметической средины

- •§ 16. Неравноточные измерения

- •Глава 4

- •§17. Измерение углов на местности

- •§ 18. Основные части теодолита

- •§ 19. Типы теодолитов

- •§ 20. Поверки и юстировки теодолита

- •§21. Систематические погрешности измерения горизонтальных углов

- •§ 22. Измерение горизонтальных углов

- •§ 23. Точность измерения горизонтальных углов

- •§ 24, Измерение вертикальных углов

- •§ 25. Общие сведения о высокоточных угловых

- •§ 27. Землемерные ленты и измерительные рулетки

- •§ 28. Измерение линий мерными приборами

- •§ 29. Вычисление длин линий

- •§ 30. Точность измерения линий мерными приборами

- •§ 31. Нитяный дальномер

- •§ 32. Общие сведения о светодальномерах

- •§ 33. Определение неприступных расстояний

- •§ 34. Геометрическое нивелирование

- •§ 35. Нивелиры, нивелирные рейки и знаки

- •§ 36. Поверки и юстировки нивелиров и реек

- •§ 37. Точность определения превышений на станции герадетрического нивелирования.

- •§ 38. Производство нивелирования

- •§ 39. Тригонометрическое нивелирование

- •§ 40. Створные измерения

- •§ 41. Вертикальное проецирование

- •§ 42. Гидростатическое нивелирование

- •§ 43. Микронивелирование

- •§ 44. Лазерные приборы

- •Раздел III

- •Глава 8

- •§ 47, Классификация государственных геодезических сетей

- •Глава 9

- •§ 48. Общие сведения

- •§ 49. Теодолитные ходы

- •Глава 10

- •§ 51. Общие сведения о топографических съемках

- •§ 52. Горизонтальная съемка

- •Глава 11

- •Глава 12

- •§ 57. Фототопографические съемки

- •Раздел IV

- •Глава 13

- •§ 58. Общие сведения

- •§ 59. Геодезические изыскания для строительства

- •§ 60. Общие сведения о геодезических изысканиях трасс линейных сооружений

- •§ 61. Геодезические работы при различных видах изысканий

- •§ 62. Изыскания подземных сооружений

- •§ 63. Поиск и съемка подземных и подводных

- •Глава 14

- •§ 64. Геодезические расчеты при проектировании трасс линейных сооружений

- •§ 65. Вертикальная планировка, построение проектных горизонталей

- •§ 66. Геодезические расчеты при проектировании горизонтальных и наклонных площадок

- •Глава 15

- •§ 67. Общие сведения

- •§ 68. Элементы разбивочных работ при перенесении в натуру проектов планировки и застройки

- •§ 69. Перенесение на местность границ землепользований и участков застройки

- •§ 70. Общие сведения о перенесении иа местность проектов застройки

- •§ 71. Разбивка основных осей

- •Глава 16

- •§ 72. Общие сведения

- •§ 73. Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке

- •§ 74. Детальная разбивка осей многоэтажных зданий

- •§ 75. Высотная основа при возведении многоэтажных зданий

- •§ 76. Разбивка контура котлована и вычисление объемов земляных работ

- •§ 77. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций

- •§ 78. Исполнительные съемки конструкций

- •Глава 17

- •§ 79. Общие сведения

- •§ 80. Наблюдения за осадками сооружений

- •§ 81. Наблюдения за горизонтальными перемещениями геодезическими методами

- •§ 82. Наблюдения за горизонтальными перемещениями фотограмметрическим методом

- •§ 83; Определение кренов сооружений

- •Раздел V

- •Глава 18

- •§ 85. Расчеты точности и назначение допусков на геометрические сопряжения сборных конструкций зданий и сооружений

- •§ 88. Геодезические работы при строительстве прецизионных сооружений

- •Глава 19

- •§ 87. Инженерно-геодезические изыскания

- •§ 88. Геодезические работы при возведении гидротехнических сооружений

- •§ 90. Сведения о мелиоративных системах

- •§ 91. Геодезические работы при изысканиях и проектировании мелиоративных систем

- •§ 92. Геодезические работы при сооружении гидромелиоративных систем

- •Глава 21

- •§ 93. Геодезические работы при проектировании

- •§ 94. Геодезические работы при строительстве

- •§ 95. Исполнительные съемки

- •Раздел VI организация

- •Глава 22

- •§ 96. Организация геодезической службы

- •§ 97. Планирование и финансирование инженерно-геодезических работ

- •§ 98. Техника безопасности

- •§ 99. Техника безопасности

- •§ 100. Техника безопасности выполнения геодезических работ при монтаже строительных конструкций и оборудования

- •§ 73. Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке ..... 303

- •§ 74. Детальная разбивка осей многоэтажных зданий .... 306 § 75. Высотная основа при возведении многоэтажных зданий 311 § 70, Разбивка контура котлована и вычисление объемов земляных работ . 314

- •§ 77. Геодезические работы при монтаже сборных конструкций 317

- •§ 50. Нивелирные ходы

- •§ 53. Высотная съемка

- •§ 55. Нивелирование поверхности

§ 18. Основные части теодолита

Зрительная труба

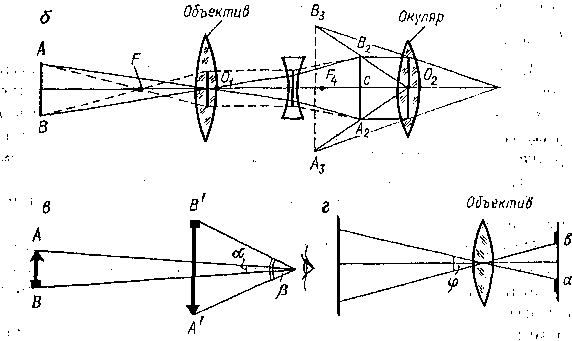

В современных геодезических приборах применяют зрительные трубы с внутренней фокусировкой (рис. 21, а). Оптическая схема такой трубы с ходом лучей в ней показана на рис. 21, б.

При выполнении работ трубу обычно наводят (визируют) на предметы, значительно удаленные от прибора, поэтому предмет АВ всегда находится вне фокусного расстояния OxF объектива, а изображение А%Вг предмета, полученное через объектив 1 (см. рис. 20, а), будет действительным и обратным. Чтобы увеличить это изображение, в трубу вводят окуляр 5.

Окуляр устанавливается таким образом, чтобы расстояние с02 было меньше фокусного расстояния 02/v В таком случае изображение Л3В3 получится мнимым и увеличенным. Между объективом и окуляром ставится плосковогнутая линза 2 (см. рис. 21, а), перемещаемая внутри трубы с помощью кремальеры 3. Изменение положения этой линзы меняет положение фокуса объектива, поэтому она называется фокусирующей линзой.

В окулярной части зрительной трубы, в том месте, где получается действительное изображение предмета А%ВЪ помещается диафрагма, в отверстие которой вставлена стеклянная пластинка с нанесенной на ней сеткой нитей 4.

: Зрительная труба имеет две оси: визирную и оптическую. Прямую, соединяющую оптический центр объектива о центром сетки нитей, называют визирной осью трубы.

Рис.

21. Зрительная труба с внутренним

фокусированием:., а

— устройство; 6

— ход лучей; в

—

упеличение; г

— поле зрения

Прямую, соединяющую оптические центры объектива и -окуляра, называют оптической осыо трубы.

Установка зрительной т р у б,ы д. л я и аблюдения. Перед наведением трубы на предмет окуляр должен быть установлен «по глазу», а. изображе-

ние предмета совмещено с плоскостью сетки нитей, Для установки окуляра «по глазу» трубу наводят на светлый фон и передвигают окулярную трубочку до тех пор, пока нити сетки не будут четко видны.

Совмещение изображения предмета с плоскостью сетки нитей, т. е. фокусировка производится перемещением фо- кусирующей линзы в трубе при помощи кремальеры; при ' этом добиваются такого положения, чтобы изображение предмета получилось резким. Если изображение предмета ;,не совпадает с плоскостью сетки нитей, то при перемещении глаза относительно окуляра точка; пересечения ниг тей сетки будет проектироваться на разные точки изобра- жени я предмета. Такое явление называется паращаксом. Паралдзкс сетки нитей устраняется небольшим поворотом кремальеры. ‘

Уве л и ч е п п е т р у б ы. Увеличением трубы о называется отношение угла Р, под которым • изображение предмета А'В' видно в трубу, к углу а, под которым предмет'Л/? виден невооруженным глазом (рис. 21, в), т. е.

V ~

П р а кт 11 чес к и, у вел и че и не тр у б ы п рши i м а етс я р а в 11 ым отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра

v = /„Г./Д.Ц.

Трубы геодезических приборов имеют увеличение от 15 до 50х,

П о л е з р е и и я труб ы. Пространство, видимое в трубу при неподвижном ее положении, называется полем зрения. Его определяют углом зрения ф (рис. 21, г), вершима которого находится в оптическом центре объектива, а стороны опираются па диаметр ah сеточной диафрагмы. Величина поля зрения определяется но формуле

Ф = 38,2%, (25)

где v — увеличение трубы.

Из (25) следует, что чем больше увеличение трубы, тем меньше ее поле зрения.

В геодезических приборах поле зрения трубы обычно колеблется в пределах от 30' до 2°.

Т о ч и о с т ь в и з и р о в а н и я з р и т е л ь и о й т р у б о й. Разрешающая способность глаза человека (предельно малый угол, при котором две точки еще воспринимаются раздельно) примерно равна одной минуте дуги. Поэтому погрешность визирования невооруженным глазом принимается равной 60".

При рассматривании изображения предмета в зрительную трубу погрешность визирования уменьшается обратно пропорционально увеличению трубы v и равна

т„ — 60 "lv. (26)

У р о в н и

В геодезических приборах применяются уровни двух типов: цилиндрические и круглые.

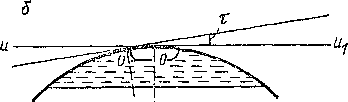

Ц и л и и д р и ч е с к и й у р о в е и ь (рис, 22, а) представляет собой стеклянную трубку (ампулу) 1, внутренняя поверхность которой отшлифована по дуге определенного радиуса. Радиус кривизны в зависимости от назначения уровня бывает от 3,5 до 200 м. Стеклянная

и

\

IR

\

I

![]()

а — устройство; б — йена делении; а —• изображение ко/шоп контактной» уршшя

и

трубка заполняется нагретым до +60 СС спиртом или эфиром и запаивается. После охлаждения жидкость сжимается, и в трубке образуется небольшое пространст во, заполненное парами спирта или эфира, которое называют пузырьком уровня. Трубка помещается в металлическую оправу 2. Для регулирования уровень снабжен исправительным винтом 3. На наружной поверхности трубки через 2 мм нанесены штрихи. Точка О в средней части ампулы называется нуль-пунктом уровня. Прямая «//,, касательная к внутренней поверхности уровня в ею нуль-пункте, называется осью уровня.

Пузырек уровня всегда стремится запять паи высшее положение, поэтому когда концы пузырька расположены симметрично относительно нуль-пункта, ось уровня занимает горизонтальное положение. Этим свойством пользуются для приведения отдельных частей прибора в горизонтальное положение. Уровни различаются в зависимости от цены деления, чувствительности и конструкции.

Ценой деления уровня т (рис. 22, б) называют угол, на который наклонится ось уровня, если пузырек сместится на одно деление, т. е.

т = lp/R.

Линейная величина одного деления данного уровня I постоянна, поэтому его цена зависит от радиуса R душ внутренней поверхности трубки. Чем больше радиус, тем 66

Рис.

23. Круглый уровень:

а

— О'НЦиП нид; 0

-г~

уетроГютии

dl

с

di

где di — изменение угла наклона оси уровня; dl — перемещение пузырька, соответствующее di, с — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерения .

Минимальный угол наклона оси уровня, при котором перемещение пузырька можно заметить невооруженным глазом, называется порогом чувствытельности. В качестве наименьшего принимают перемещение в 0,1 деление, т. е. 0,2 мм. Чувствительность уровня должна соответствовать точности прибора. В технических теодолитах цена деления уровнен колеблется в пределах 45—60".

Для более точной установки пузырька в нуль-пункт, а также для большего удобства в работе применяются контактные уровни (рис. 22, в). В них над уровнем устанавливается система призм, через которую изображение коинов пузырька передается в поле зрения глаза наблюдателя. При перемещении пузырька к нуль-пункту изображении его концов движутся навстречу друг другу. Когда пузырек уровня будет находиться в нуль-иуикте, изображения его коп нов совместятся (см. рис. 21, р). Точность установки пузырька в пуль-пункт в контактном уровне в 5-6 раз выше, чем у ооычных уровней.

К р у г л ы й у р о в е и ь (рис. 23, а) представляет си'ой стеклянную ампулу 1 (рис. 22, б) с отшлифованной внутренней сферической поверхностью определенного радиуса. Ампула помещена в металлическую оправу 2.

За нуль-пункт 0 круглого уровня принимается центр окружности» выгравированной в середине верхней поверхности ампулы. Осью круглого уровня (рис. 23, б) является нормаль ыи|, проходящая через нуль-пункт О перпендикулярно к плоскости, касательной внутренней поверхности уровня в его нуль-пункте. Круглый уровень имеет, как правило, небольшую чувствительность (цепа деления порядка 3—5') и применяется там, где не требуется большой точности, а также для предварительной у с т a 11 о в к 11 и р п б о р а.

Отсчет' п ы е у с т р о й с т в а

Отсчетные устройства служат для опенки долей делений лимба. В качестве ото четных устройств используют с я штриховые и шкаловые микроскопы, микроскопы-микрометры н оптические микрометры.

Современные теодолиты имеют прозрачные лимбы, что позволяет применять оптические отсчетпые уетройст i а (рис. 24, а). Луч света, отражаясь от зеркала подсветки Я, проходит через лимб вертикального круга 6 и попадает на призму 2. Посеребренная поверхность отражает л\ ч и направляет его па лимб горизонтального круга /. После двухкратного отражения в призме 9 он проходит через призмы 7 и 3 и попадает на плоско-параллельную пластину 4. Изображение штрихов лимба горизонтальною круга на пластине рассматривают через окуляр 5 отсчет- ного микроскопа.

На рис. 24, б 1 показано поле зрения штрихового микроскопа с изображением штриха и лимба с ценой деления в 10': Оценивая десятые доли деления лимба па глаз, можно сделать отсчет по штриху микроскопа с точностью до Г. На рисунке отсчет 39° 23'.

Большую точность отсчета дают шкаловые микроскопы. На рис. 24, б 2 представлено поле зрения шкалового микроскопа с ценой деления лимба в Г. Длина шкалы, нарезанной на стекле, равна одному делению лимба. Шкала разделена па 60 делений, следовательно, цена одного деления равна Г, оценивая десятые доли деления шкалы на глаз, можно взять отсчет по шкале с точностью

Г. На рисунке отсчет 95" 54,3'.

В высокоточных теодолитах в качестве отсчетных устройств применяют оптические микрометры с подвижными клиньями. На рис. 24, б 3 показано поле зрения такого микрометра. В ноле зрения видно изображение 68

|i I I'TTTi

Рис..

24.

Отсчетиое

устройство теодолита:

(I 10 W 5f] 40 50

9LZ |

91Z |

95 ^ ^ |

96 |

а — оптическая с .чем а; в — поле ар синя: 1 — штрихового микроскопа, 2 шкялоиога м л K)>cjcK<m;i, 3 — оптического микрометра

диаметрально противоположных штрихов лимба с ценой деления 20', в нижней части — отсчетиый диск с ценой деления 1". Оценивая десятые доли шкалы диска на глаз, можно взять отсчет е точностью 0,1". Шкала диска разделена на 10', что соответствует половине цены одного деления лимба.

П р а в н л о о т с ч и т ы в а и и я. При отсчете совмещают изображения видимых в поле зрения нижних и верхних штрихов лимба и находят одноименные, отличающиеся на 180°, диаметрально противоположные штрихи градусов, например (см. рис, 24, б 3) 95° и 275°. Число делений между этими штрихами (в нашем случае 5), у множенное па 10', дает количество десятков минут (50'). Дальнейший отсчет минут, секунд и их десятых долей производят по отсчетному диску (2' 43,5"). Полный отсчет будет 95° 52' 43,5".

Приспособления для центрирования

Установку центра лимба теодолита над вершиной измеряемого угла (центрирование) осуществляют при помощи отвесов или оптических центриров.

Простейшим приспособлением для центрирования является нитяный отвес. Он состоит из гибкой нити (шнура), на конце которой закреплен груз (рис. 25, а). При центрировании нить отвеса прикрепляют к дужке станового винта и перемещением подставки теодолита по головке штатива добиваются того, чтобы заостренный конец груза установился над вершиной угла О. Под влиянием ветра нить отвеса отклоняется от вертикального положения. Иногда это вызывает погрешности, которые превышают 1—2 см. В безветренную погоду теодолит центрируют при помощи нитяного отвеса с погрешностью порядка 0,5 ем.

Для повышения точности и исключения влияния ветра используют так называемый механический центрир (рис. 25, б). Он представляет собой раздвижную (телескопическую) трубку 3 с круглым уровнем /. Ннжпнй конец трубки заострен, а верхний соединяется со становым пиитом 2 теодолита. При центрировании заостренный конец трубки совмещают с вершиной угла О, а подставку теодолита вместе со становым винтом перемещают на головке штатива до тех пор, пока пузырек круглого уровня на цеитрире не установится в нуль-пункт. Средняя квадратическая погрешность центрирования составляет величину порядка 1—2 см.

Оптический центрир изготавливается как часть теодолита, встроенная в алидаду горизонтального круга. Цеп-

Рис.

25. Приспособления для центрирования:

а

— нитяный отвес; 6

—

механический центрир; в

— оптический центрир 70

трир (рис. 25, в) имеет окуляр 4, прозрачную пластинку 3 с нанесенной на нее сеткой нитей, фокусирующую линзу 5 с кремальерой 2, объектив б и призму /, поворачивающую луч на 90’ п направляющую его вниз. При центрировании алидаду теодолита при помощи цилиндрического уровня приводят в горизонтальное положение. При этом визирная ось цептрпра О'О" занимает горизонтальное положение, а луч О'О располагается строго отвесно. В поле зрения цептрпра видны изображения вершины угла точки О п креста нитей. Передвигая подставку теодолита но головке штатива, добиваются совмещения креста сетки с изображением точки О. Средняя квадратическая по грешность центрирования оптическими центрирами оценивается величиной порядка 0,5 мм.