- •Теоретические основы электротехники учебно-методическое пособие по выполнению расчетных работ

- •Зерноград, 2004

- •Общие сведения

- •Методические указания

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Методические рекомендации по выполнению

- •Электрическая цепь постоянного тока

- •Порядок расчета:

- •Метод эквивалентного генератора (или метод активного двухполюсника, или метод холостого хода и короткого замыкания).

- •Пример выполнения расчетной работы № 1

- •Методические рекомендации по выполнению расчетной работы № 2 на тему Электрическая цепь синусоидального тока

- •Метод двух узлов. Метод является частным случаем метода узловых потенциалов. Для расчета составляется только одно уравнение.

- •Пример выполнения расчетной работы № 2

- •- В дифференциальной форме:

- •В системе уравнений

- •Подставив значения коэффициентов в систему уравнений, получим

- •Метод двух узлов

- •Электрическая цепь трехфазного тока

- •Пример выполнения расчетной работы № 3

- •6. Разложение на симметричные составляющие.

- •Несинусоидальные токи в трехфазных цепях

- •П ример выполнения расчетной работы № 4

- •Определим мгновенные значения эдс по фазам.

- •Магнитная цепь постоянного тока

- •Пример выполнения расчетной работы № 5

- •Переходные процессы в линейных электрических цепях

- •1. Если .

- •2. Если .

- •3. Если ,

- •Пример выполнения расчетной работы № 6

- •Оглавление

1. Если .

2. Если .

3. Если ,

где

![]() – коэффициент затухания;

– коэффициент затухания;

![]() – собственная частота контура;

– собственная частота контура;

![]() – начальная фаза;

– начальная фаза;

А – постоянная интегрирования.

Допустим, что в данном случае имеют место два различных вещественных корня. Для определения постоянных интегрирования А1 и А2 требуется система из двух уравнений.

Первым уравнением является уравнение искомого тока

![]() .

.

Вторым уравнением является уравнение, полученное путем дифференцирования первого уравнения по времени

![]() .

.

Поскольку эти уравнения справедливы для любого момента времени, возьмем время t = 0, тогда уравнение будет иметь вид

![]() (17)

(17)

![]()

![]() =

=![]()

![]() .

(18)

.

(18)

Левые части полученных уравнений определяются из начальных условий.

Независимые начальные условия (н.н.у.)

![]() ;

;

![]() .

.

Зависимые начальные условия.

И

з

(15)

![]()

![]() ,

так как

,то

,

так как

,то

=![]() .

.

П

одставляя

значения

![]() ,

,

![]() ,

,

р1 и р2 в

уравнения (17) и (18), вычислим А1,

А2 и окончательно получим

уравнение

,

,

р1 и р2 в

уравнения (17) и (18), вычислим А1,

А2 и окончательно получим

уравнение

![]() .

.

Рассмотрим случай, когда корни характеристического уравнения комплексные сопряженные .

В этом случае

![]() .

.

В уравнении два неизвестных – постоянная интегрирования А и начальная фаза . Для определения неизвестных составим систему уравнений

![]() .

.

При t = 0 система принимает вид

![]() (19)

(19)

![]() (20)

(20)

Разделив левую и правую часть уравнения (20) на соответствующую левую и правую часть уравнения (19) получим

![]() ,

,

о

ткуда

,

а постоянная интегрирования

,

а постоянная интегрирования

![]() .

.

Методика построения временных диаграмм

а) Диаграмма для случая, когда корни вещественные и различные.

В данном случае диаграмма представляет собой сумму трех диаграмм - принужденной составляющей тока и двух свободных.

Так как рассматриваем цепь постоянного тока, временная диаграмма принужденной составляющей представляет собой прямую, параллельную оси абсцисс. Свободные составляющие – экспоненты.

Для построения экспоненты вводят понятие о постоянной времени τ. Корень характеристического уравнения р имеет размерность [с-1]. –р = δ - коэффициент затухания. Величина обратная коэффициенту затухания – постоянная времени

![]() .

.

Постоянная времени τ – это время, в течение которого свободная составляющая уменьшится в е раз.

![]() ;

;

![]() .

.

При t1 = 0:

![]() ,

,

![]() ;

Вычислим τ1 и τ2 и допустим,

что

;

Вычислим τ1 и τ2 и допустим,

что

t2 =

τ1:

![]() ,

,

![]() ;

τ1 = 3 τ2

;

τ1 = 3 τ2

t2 =

2τ1:

![]() ,

,

![]() ;

;

t2 =

3τ1:

![]() ,

,

![]() и так далее.

и так далее.

Определив значения свободных токов для каждого момента времени, строим их экспоненты. Результирующая временная диаграмма i1(t) определяется для каждого момента времени как сумма ординат принужденной и свободных составляющих (рисунок 41).

Рисунок 41

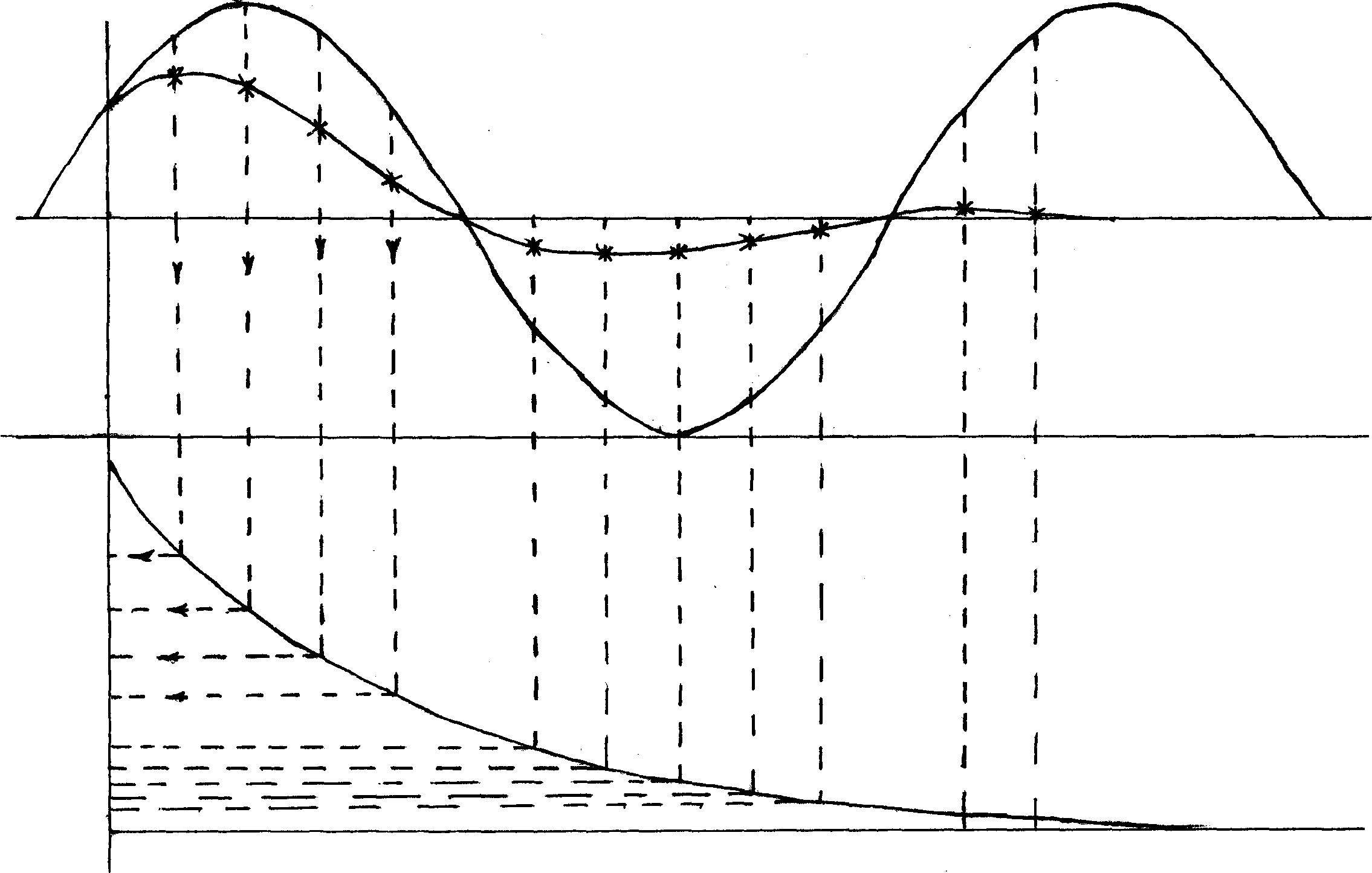

б) Диаграмма для случая, когда корни комплексные.

Уравнение имеет вид

![]() .

.

Свободную составляющую разобиваем на два сомножителя

![]() .

.

Первый сомножитель – синусоида, второй – экспонента.

Строим график принужденного тока, который представляет собой прямую линию, параллельную оси абсцисс, если на вход подано постоянное напряжение.

Разобьем ось абсцисс на отрезки, равные частям периода, который равен

.

.Строим синусоиду, которая имеет начальную фазу υ. синусоида строится симметрично графику принужденного тока.

В том же масштабе времени откладываем на оси абсцисс отрезки, равные

,

и строим экспоненту – множитель. По

оси ординат откладываем единицу, которую

можно взять в любом масштабе.

,

и строим экспоненту – множитель. По

оси ординат откладываем единицу, которую

можно взять в любом масштабе.В любой момент времени амплитуду синусоиды умножим на соответствующий множитель и получаем точки искомой кривой (рисунок 42).

Рисунок 42

Операторный метод расчета переходных процессов

Суть операторного метода заключается в переходе от функций времени к функциям от комплексного переменного. Эта замена позволяет перейти от решения дифференциальных уравнений к решению алгебраических уравнений.

Порядок расчета:

Замена функций времени к функциям комплексного переменного. Классическая схема преобразуется в операторную.

Решение системы алгебраических уравнений.

Обратный переход от функций комплексного переменного к функциям времени.

Преобразование функций времени в функции от комплексного переменного производится с помощью преобразования Лапласа

![]() ,

,

где p - комплексное число.

Функцию f(t) или i(t); u(t); e(t) называют оригиналом, а функцию от комплексного переменного F(p); I(p); U(p); e(p) – ее изображением.

Следовательно, преобразование Лапласа позволяет перейти от оригинала к изображению, т.е. от функции времени f(t) к функции от комплексного переменного F(p).

З нак

перехода

нак

перехода

![]() называется знаком соответствия

называется знаком соответствия

![]()

![]() .

.

Примем

без доказательства изображения

постоянной, производной и интеграла,

то есть E;

iR;

![]() ;

;

![]() .

.

Изображение постоянной

![]() или

или

![]() .

.

Изображение напряжения на индуктивности

![]() .

.

Изображение напряжения на емкости

![]() .

.

Напряжения

Li(0)

и

![]() представляют собой так называемые

«внутренние» ЭДС индуктивности и

емкости, которые обуславливаются не

нулевыми начальными условиями, то есть

определяются энергией электромагнитного

поля, запасенной в индуктивности и

емкости. Наличием этих ЭДС определяются

независимые начальные условия.

представляют собой так называемые

«внутренние» ЭДС индуктивности и

емкости, которые обуславливаются не

нулевыми начальными условиями, то есть

определяются энергией электромагнитного

поля, запасенной в индуктивности и

емкости. Наличием этих ЭДС определяются

независимые начальные условия.

Итак, все элементы электрической цепи изображаются в виде:

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

Из уравнений, составленных по законам Кирхгофа для мгновенных значений, вытекают соответствующие уравнения для изображений.

У равнения

для изображений по форме аналогичны

уравнениям, составленным для такой же

цепи символическим методом (рисунок

43).

равнения

для изображений по форме аналогичны

уравнениям, составленным для такой же

цепи символическим методом (рисунок

43).

Рисунок 43

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

; ![]() ;

;

![]() .

.

![]() .

.

для изображений

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() .

.

По

полученным уравнениям можно составить

операторную схему. Операторная схема

составляется для послекоммутационной

цепи с учетом «внутренних» ЭДС на

индуктивности Li1(0)

и емкости

![]() ,

если имеют место не нулевые начальные

условия. Нужно помнить, что направление

«внутренней» ЭДС индуктивности совпадает

по направлению с током, а «внутренняя»

ЭДС на емкости направлена против

напряжения на емкости.

,

если имеют место не нулевые начальные

условия. Нужно помнить, что направление

«внутренней» ЭДС индуктивности совпадает

по направлению с током, а «внутренняя»

ЭДС на емкости направлена против

напряжения на емкости.

Определим

ток

![]() .

.

И спользуя

схему (рисунок 44), задачу можно решить

любым методом:

спользуя

схему (рисунок 44), задачу можно решить

любым методом:

- методом двух узлов;

- методом контурных токов;

- методом эквивалентного генератора.

Решим задачу методом двух узлов:

Зная

изображение

![]() можно определить изображение любого

тока.

можно определить изображение любого

тока.

![]() .

.

Во

всех случаях получаются выражения в

виде рациональных дробей. И во всех

случаях степень числителя относительно

р

ниже степени

знаменателя.

Это позволяется

нам при переходе от изображения к

оригиналу воспользоваться теоремой

разложения.

Полученные изображения токов

,

![]() и

и

![]() можно представить в виде рациональных

дробей

можно представить в виде рациональных

дробей

![]()

![]()

![]() .

.

ТЕОРЕМА РАЗЛОЖЕНИЯ

Если

изображение тока I(p)

или любой функции F(p)

представлено в виде несократимой

рациональной дроби

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() - целые относительно р

многочлены,

причем степень многочлена

относительно р

выше степени

многочлена

,

то ток

- целые относительно р

многочлены,

причем степень многочлена

относительно р

выше степени

многочлена

,

то ток

![]() определяется по формуле

определяется по формуле

![]() где

n

– степень знаменателя.

где

n

– степень знаменателя.

Используя теорему разложения, переход от изображения к оригиналу следует проводить в следующем порядке:

Определяем корни полинома путем приравнивания его к нулю.

Если корни вещественные и различные, то оригинал определяется по выражению

![]() .

.

Это выражение пригодно для вычисления оригинала в любом случае.

Если знаменатель дроби имеет один корень равный нулю, т.е.

,

то оригинал проще определить по формуле

,

то оригинал проще определить по формуле

![]()

4.

Берем производную от

![]() или

или

![]() .

.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ,

,

![]() где

где

![]()

![]()

![]() ;

;![]() .

.

………

![]()

![]()

Если

корни уравнения комплексно сопряженные

![]() ,

то переход от изображения к оригиналу

можно проводить из следующих соображений

,

то переход от изображения к оригиналу

можно проводить из следующих соображений

![]() .

.

Модули слагаемых исходного уравнения также будут представлять собой комплексные сопряженные числа и их можно представить в виде

![]() и

и

![]() .

.

Подставим их в исходное уравнение

Графически

сумму

Графически

сумму

![]() можно рассматривать как сумму двух

сопряженных комплексных чисел. Складывая

их получим в сумме действительное число

равное двум проекциям модуля А

на действительную ось, то есть двум

реальным частям вектора А,

так как реальной частью любого вектора

является его проекция на его вещественную

ось (рисунок 45).

можно рассматривать как сумму двух

сопряженных комплексных чисел. Складывая

их получим в сумме действительное число

равное двум проекциям модуля А

на действительную ось, то есть двум

реальным частям вектора А,

так как реальной частью любого вектора

является его проекция на его вещественную

ось (рисунок 45).

Итак,

окончательно имеем

![]()

Рисунок 45