- •Вопросы

- •Основные принципы осуществления биотехнологических процессов

- •Белки как объекты биотехнологии. Основные продуценты пищевого белка. Получение биотехнологического белка и его применение.

- •Технология ферментных препаратов. Глубинный и поверхностный способы культивирования продуцентов. Ферментные биопрепараты микроскопических грибов и плесеней.

- •Иммобилизованные ферменты. Технология, применение в производстве, медицине, органическом синтезе. Способы иммобилизации.

- •Биопрепараты для сельского хозяйства (энтомопатогенные препараты; бактериальные удобрения; антибиотики).

- •Биотехнология в пищевой промышленности. Основные объекты и продукты переработки. Биотехнология молочных продуктов: основные процессы.

- •Технология биохимического производства этилового спирта. Основные параметры и процессы. Субстраты и продуценты этанола.

- •Биогеотехнология (повышение отдачи угля, нефтепродуктов, металлов). Основные группы микроорганизмов, применяемые в биогеотехнологии.

- •Биотехническое решение экологических проблем. Биодеградация органических веществ. Плазмиды бактерий как носители информации о ферментах биодеградации.

- •Аэробная и анаэробная системы очистки стоков. Активный ил. Современные установки для очистки и обеззараживания сточных вод с применением микроорганизмов и ферментов.

- •Генетическая инженерия: сущность и задачи. Введение и экспрессия чужеродных днк в клетках реципиентов. Значение в медицине и сельском хозяйстве.

- •Основные практические направления и перспективы генноинженерной биотехнологии животных. Трансгенные организмы и их значение.

Аэробная и анаэробная системы очистки стоков. Активный ил. Современные установки для очистки и обеззараживания сточных вод с применением микроорганизмов и ферментов.

Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК.

Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные микроорганизмы.

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).

Первичные отстойники, куда на этом этапе попадает вода, предназначены для осаждения взвешенной органики. Это железобетонные резервуары глубиной пять метров и диаметром 40 и 54 метра. В их центры снизу подаются стоки, осадок собирается в центральный приямок проходящими по всей плоскости дна скребками, а специальный поплавок сверху сгоняет все более легкие, чем вода, загрязнения в бункер.

Также в биологической очистке, после первичных отстойников и аэротенков существует вторая линия радиальных отстойников. Во вторичных отстойниках находятся илососы. Они предназначены для удаления активного ила со дна вторичных отстойников очистных сооружений промышленных и хозяйственных стоков.

Активный ил аэробных очистных систем

Микрофлору биологических очистных систем составляют микроорганизмы, являющиеся биохимическим агентом при аэробной очистке сточных вод, образуют сложные сообщества активного ила и биопленки. Такие сообщества микроорганизмов (называемые также смешанной культурой, смешанным биоценозом) состоят из представителей многих систематических групп — бактерий, актиномицетов, грибов, водорослей, членистоногих. Основу биомассы таких сообществ составляют бактерии. Общая поверхность 1 грамма сухой биомассы этих микроорганизмов оценивается площадью около 100 м2, что и обусловливает высокую скорость обменных процессов при очистке сточных вод.

Биопленка, покрывающая твердые поверхности, погруженные в объем жидкости аэробных биохимических реакторов, образована иммобилизованными клетками микроорганизмов, ее толщина обычно не более 3 мм, чаще 0,5 - 1,0 мм.

Состав микроорганизмов активного ила и биопленки подвержен изменениям в широких пределах и зависит от условий культивирования, температуры в реакторе. Отмечается влияние мутагенных факторов сточной воды на состав микрофлоры очистных сооружений.

Бактериальный состав активного ила сточных вод в значительной мере зависит от состава очищаемой сточной воды. Наиболее многочисленным родом в микрофлоре аэробных очистных систем является Pseudomonas - грамотрицательные палочковидные бактерии. Распространенность представителей этого рода бактерий обусловлена широким спектром компонентов загрязнений, которые могут служить для них субстратом.

У бактерий рода Pseudomonas имеется около 150 ферментных систем, способных превращать вещества сточной воды в биомассу и обеспечивать клетку энергией. К порядку Pseudomonas относится 50 – 80 % биомассы бактерий илов аэробных систем очистки производственных сточных вод. В этот порядок входят бактерии, окисляющие нитриты (Nitrosomonas), соединения серы (Sulfomonas, Thiobacillus).

В производственных стоках встречаются многие виды Bacterium. К ним относится аммонификаторы В. Micoides, разлагающие органические аминосодержащие соединения (белки, мочевину, аминокислоты) с образованием иона NH4+ или свободного аммиака.

Бактериальный состав активных илов стабилен в течение длительного периода эксплуатации. Доминирующими родами являются Pseudomonas и Alcaligenes (5-39 и 36-84% соответственно), в то время как Bacillus, Zoogloea и факультативные анаэробы являются индикаторами нарушения процесса очистки. При перегрузке очистной системы резко возрастает содержание Zoogloea — до 45 %.

Прослеживается также изменение количества простейших от нагрузки на активный ил. В активном иле имеются так называемые индикаторные организмы, по состоянию которых судят о нормальном протекании процессов очистки. К ним относятся инфузории – Ciliata, Paramecium, Lacrimaria, Stentor, Stilonichia, Euplofes patella, Aspidisca costata, Opercularia, Vorticella. Установлено, что в нормально развитом биоценозе на 1016 клеток бактерий приходится 10-16 клеток простейших, в илах худшего качества -- 5-9 клеток, а в илах ненормально работающих очистных систем — 1-4 клетки. Из других организмов в илах встречаются коловратки (Rotatoria), являющиеся индикатором нормального насыщения жидкости кислородом.

В системах с изменяющейся нагрузкой на активный ил по ходу движения жидкости (аэротенки-вытеснители, биофильтры) изменяется состав микрофлоры. На начальной стадии процесса очистки, когда на единицу биомассы приходится большая часть субстрата, в биоценозе преимущественно развиваются гетеротрофные бактерии и простейшие, питающиеся растворенными компонентами сточной воды. Далее со снижением загрязненности воды уменьшается количество бактерий, появляется больше свободноплавающих простейших, питающихся бактериями. В конце процесса очистки развивается большое количество хищных простейших, появляются низшие беспозвоночные.

В биопленке, покрывающей поверхности носителя в реакторах с иммобилизованной микрофлорой, помимо бактерий наблюдается большое количество простейших, коловраток, червей. Биоценоз ила аэротенков и биопленка идентичны при очистке одной и той же воды, однако количество различных видов организмов разное. Показателем хорошего состояния биопленки является наличие инфузорий кругловых, брюхореспичных, жгутиковых, червей Nematoda, коловраток.

На стадии окончания биологической очистки воды протекают процессы нитрификация с образованием нитритов и жиратов. В этом процессе в качестве биологических агентов выступают бактерии из родов, Nitrosomonas и Nitrobacter. Наиболее изученным микроорганизмом, осушествляющим окисление аммонийного азота до нитритов — нитрификацию первой фазы, является Nitrosomonas europaea. Основной биологический агент нюрой фазы нитрификации — окисления нитритов в нитраты — Nitrobacter Vinogradskyi.

Глубокая биологическая доочистка сточных вод осуществляется с помощью культуры микроводорослей.

При создании благоприятных условий для культивирования микроволорослей (освещенность, температура, субстрат) их смешанное сообщество обычно состоит из представителей род jd Chlorella, Scenedesmus, Nitzschia, Ankistrodesmus.

При достаточном количестве органического субстрата в сточной Воде в освещенном культиваторе наблюдается симбиоптическое взаимодействие между сообществами бактерий и микроводорослей. Культура микроводорослей спонтанно развивается в условиях достаточной освещенности на последних стадиях очистки воды в дисковых биофильтрах, биопрудах.

Положительный эффект от культивировании микроводорослей заключается не только в снижении концентрации азота и фосфора в очищенной воде, а в их обеззараживающем действии.

Активный ил анаэробных очистных систем

Анаэробные процессы применяются в практике очистки менее широко, чем аэробные. В последнее время возрастает интерес к метановому сбраживанию концентрированных углеродсодержащих субстратов, которое осуществляется сообществом анаэробных микроорганизмов. Для сточных вод пищевых предприятий применение метанового сбраживания весьма перспективно, поскольку позволяет достичь более благоприятного соотношения С/N для последующей аэробной доочистки, получить энергетическое сырье, поддержать достаточную температуру последующего аэробного процесса в зимний период.

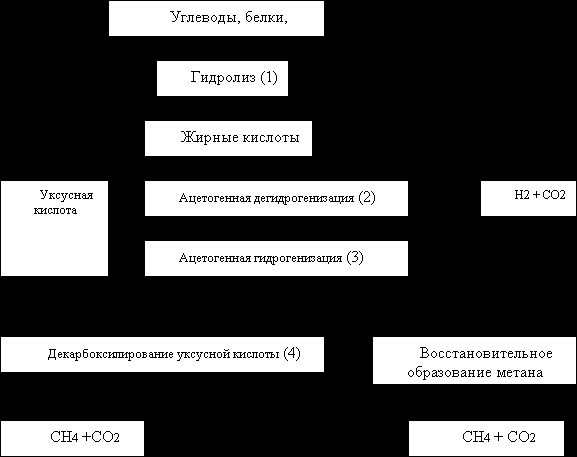

Метановая ферментация на современным представлениям протекает в три стадии (Схема 1) .

Полное анаэробное расщепление органического вещества происходит под влиянием трех основных групп бактерий (см. схему 1): (1) — гидролизующих; (2) — облигатных ацетогенных; (3) — ацетогенных; (4) — метаногенных. Первая стадия - гидролиз сложных соединений, биополимеров и конверсия продуктов в летучие жирные кислоты, спирты, альдегиды, диоксид углерода, аммиак, водород. Эти процессы осуществляются самыми разнообразными микроорганизмами, относящимися к аэробам, факультативным анаэробам, облигатным анаэробам. В анаэробной микрофлоре обнаружены бактерии рода Clostridium, обладающие протеолитической активностью, целлюлозоразрушающие — Васterioides rominicola, Butyrivibrio fibrisolvens, пектиноразрушающие, маслянокислые, пропионовокислые.

Состав микрофлоры первой стадии анаэробной ферментации определяется составом питательной среды. Преобладание тех пли иных классов органических соединений - белков, углеводов, жиров - вызывает преимущественное развитие родов и видов микроорганизмов, способных к разложению соответствующих субстратов.

На второй стадии - образования уксусной кислоты, водорода и диоксида углерода — биологическими агентами являются облигатные ацетогенные бактерии, из которых выделено и исследовано всего несколько видов. В целом как группа эти микроорганизмы расщепляют пропионовую и другие жирные кислоты, некоторые соединения, образующиеся после первой стадии анаэробной ферментации. Продуктами расщепления являются уксусная кислота, водород, диоксид углерода. Третья стадия — метаногенная — изучена наиболее подробно как в отношении механизма образования метана, так и состава микрофлоры. Метаногенные бактерии — единственные организмы, способные трансформировать кислоты и водород в газообразный метан без внешних источников энергии или акцепторов электронов. Метаногены - уникальная группа, состоящая из самых разных видов и форм бактерий, растущих в строго анаэробных условиях.

Приблизительно 65 - 70% метана образуется за счет метильной группы уксусной кислоты. Остальное количество образуется из диоксида углерода и водорода бактериями рода Methanosarcina. Таким образом, разложение органических субстратов до СО2 и СН4 происходит при совместном культивировании трех групп бактерий. Каждая из этих групп развивается на определенных субстратах и в весьма ограниченных диапазонах внешних условий. Тем не менее они сосуществуют в одном объеме анаэробного реактора и при непрерывном культивировании могут рассматриваться как один биоценоз, сбраживающий сложный субстрат.

Другим важным анаэробным процессом является процесс денитрификации, потекающий при доочистке сточных вод пищевых предприятий с высоким содержанием азота. В настоящее время установлено, что бактерии, осуществляющие анаэробную очистку, способны восстанавливать нитритный азот в анаэробных условиях. Бактерии родов Achromobacter, Alkalingenes, Bacillus, Micrococcus, Pseusomonas, Acinetobacter восстанавливают соединения азота до N2, а Flavobacterium, Prosteus восстанавливают нитриты до нитратов. Эти бактерии относятся к хемоорганогетеротрофам, т.е. в анаэробных условиях при окислении ими органических веществ конечным акцептором электрона служит молекулярный кислород, а в анаэробных – кислород нитратов и нитритов.

Амидолитичсская и денитрифицирующая активность после максимума при 30 °С снижается с ростом температуры, а затем при 60 °С снова увеличивается. Численность микроорганизмов, обладающих целлюло-золитической активностью, в диапазоне 20-30 °С стабильна, а при 40 °С эта группа не обнаруживается.

Данные о динамике численности микроорганизмов различных физиологических групп можно использовать при выборе режима функционирования очистных систем для создания оптимальных условий обезвреживания загрязнений в сточных водах.

Близким по значению для контроля процесса очистки является метод определения ферментативной активности биомассы .активного ила. В отличие от физиологической активности ферментативная активность измеряется по убыли специфического субстрата при инкубации его в течение короткого времени с активным илом. Предполагается использовать этот метод в системах автоматического контроля вместо определения БПК и концентрации активного ила.