1.5. Границы применимости закона Дарси

В связи с тем, что линейный закон фильтрации Дарси всё-таки является приближенным законом, при увеличении скорости фильтрации жидкости и соответствующем увеличении скоростного напора сделанное ранее при выводе линейного закона фильтрации допущение может оказаться несправедливым, тогда и возникнут погрешности в расчетах. В этих случаях говорят, что линейный закон фильтрации (закон Дарси) имеет верхнюю и нижнюю границы применения.

Верхняя граница определяется группой причин связанных с проявлением инерционных сил при высоких скоростях фильтрации. Верхнюю границу применимости закона Дарси связывают обычно с некоторым критическим (предельным) значением Reкр числа Рейнольдса:

![]() ,

,

![]() ,

(25)

,

(25)

где d – линейный размер пористой среды,

v – кинематический коэффициент вязкости флюида.

В таких случаях принято говорить о так называемых нелинейных законах фильтрации, например выражения (18 – 20).

Первая количественная оценка верхней границы применимости закона Дарси была выполнена Павловским, который, опираясь на результаты Слихтера, полученные для модели идеального грунта, и полагая характерный размер d равный эффективному диаметру dэф вывел следующую формулу для числа Рейнольдса:

![]() ,

(26)

,

(26)

Использовав эту формулу и данные экспериментов, Н.Н. Павловский установи, что критическое значение числа Рейнольдса находится в пределах

![]()

Достаточно узкий диапазон изменения значений Reкр объясняется тем, что в опытах использовались не слишком разнообразные образцы пористых сред.

Для удобства обработки результатов многочисленных экспериментов различных авторов В.Н.Щелкачев предложил использовать безразмерный параметр, названный им параметром Дарси

![]() .

(27)

.

(27)

Отсюда видно, что параметр Дарси представляет собой отношение силы вязкого трения к силе давления. Из выражения (17) следует, что если параметр Дарси равен единицы

![]() ,

(28)

,

(28)

то закон Дарси справедлив.

Таким образом, равенство (28) должно выполняться при Re < Reкр. Данный параметр упрощает исследование границы применимости линейного закона фильтрации.

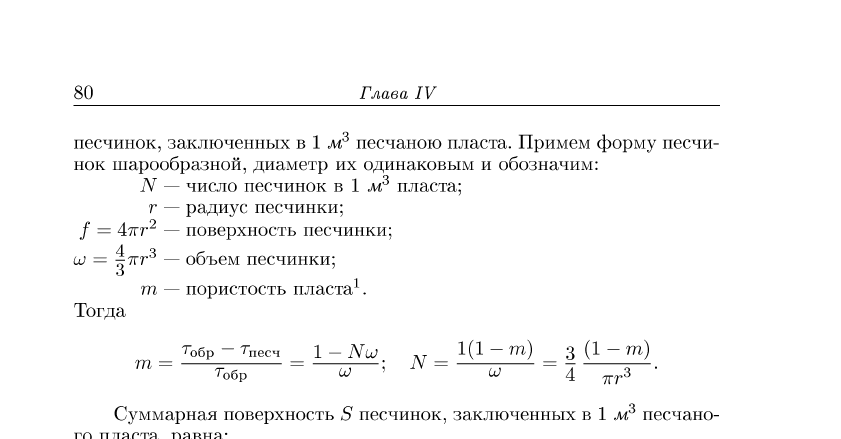

Таблица 1.

Интервалы критических значений Re для различных образцов пористых сред

Образец пористой среды |

Диапазон критических значений |

Однородная дробь |

13-14 |

Однородный крупнозернистый песок |

3-10 |

Неоднородный мелкозернистый песок с преобладанием фракций диаметром менее 0,1 мм |

0,34-0,24 |

Сцементированный песчаник |

0,05-1,4 |

Однако вследствие различной структуры и состава пористых сред получить универсальную зависимость не удается.

Нижняя граница определяется проявлением неньютоновских реологических свойств жидкости, ее взаимодействия с твердым скелетом пористой среды при достаточно малых скоростях фильтрации (например, выражение 21).

Задачи из Басниева.

1. При фильтрации жидкости с постоянным расходом через несцементированную пористую среду произошло вымывание мелких фракций песка. Изменилась ли при этом скорость фильтрации и средняя скорость движения жидкости?

2. Куб с ребром 1 м наполнили шарами диаметром 10 см каждый, а куб с ребром 1 см точно так же уложили шарами диаметром 1 мм каждый. Пористость какой засыпки больше?

3. Показать, что если

образец пористого материала, имеющий

объем V

и пористость m,

разбить на n

частей объемом Vi

(i = 1, …, n),

то

![]() ,

где mi

- пористость i

-й части. Рассмотреть также случай, когда

все Vi

одинаковы.

,

где mi

- пористость i

-й части. Рассмотреть также случай, когда

все Vi

одинаковы.

4. Определите пористость фиктивного грунта, сложенного шарами диаметром D, центры которых находятся в вершинах кубической решетки с периодом D.

Ответ: 1 – π/6 = 0,476.

5. Определить удельную поверхность фиктивного грунта, пористость которого m = 0,25 и диаметр шаров 0,2 мм. Найти число шаров в 1 м3.

6. Определить пористость, удельную поверхность и просветность для рыхлой кубической упаковки шаров.

7. Определить пористость для кубической и гексагональной упаковок шаров.

8. Определить коэффициент проницаемости пористой среды (в м2 и Дарси), если известно, что коэффициент фильтрации kф = 0,3·10 – 4 см/с, кинематический коэффициент вязкости жидкости ν = 10 – 6 м2/с.

9. Определить проницаемость при фильтрации через образец площадью 1 см2, при перепаде давления 1 кгс/см2 с расходом жидкости 1 см3/с, если длина образца 1 см, а фильтрующая жидкость имеет динамический коэффициент вязкости 1 сП (один сантипуаз).

Решение.

Из формулы (1.9)

![]() .

.

Переведем все размерности в СИ:

площадь 1 см2 = 10 – 4 м2, давление 1 кгс/см2 = 98 кПА, расход 1 см3/с = 10-6 м3/с, длина 1 см = 10-2 м, вязкость 1 сП = 0,01 П (Пуаз) = 0,001 Па·с =1 мПа·с

![]() м2

= 1Д (Дарси) ≈ 1 мкм2.

м2

= 1Д (Дарси) ≈ 1 мкм2.

10. Определить коэффициент фильтрации для керна, помещенного под углом α к горизонту, если массовый расход жидкости равен Qм, плотность жидкости ρ и вязкость μ, разница напоров в начале и конце керна составляет ΔН, площадь сечения S, длина керна L.

11. Образец пористой среды длиной 10 см и диаметром 5 см после насыщения под вакуумом керосином с плотностью 810 кг/м3 стал тяжелее на 20 г. Определить коэффициент пористости образца.

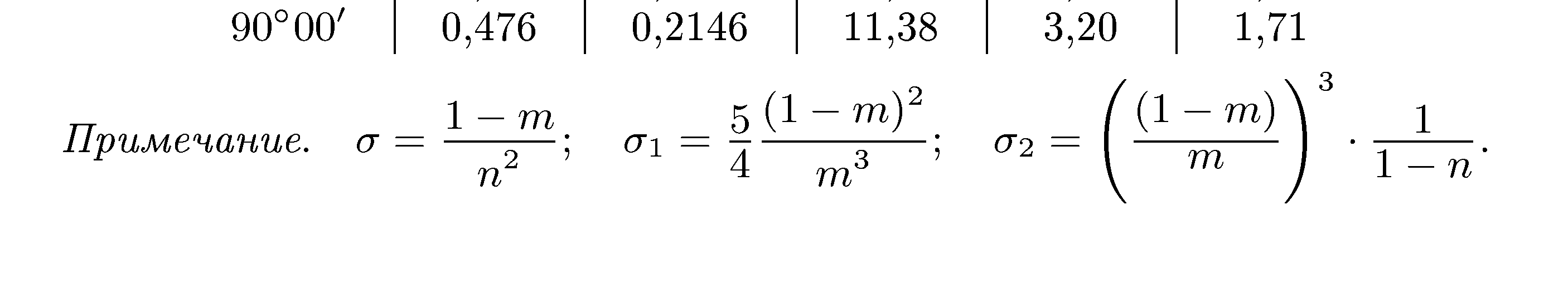

Щелкачев стр. 80

Оценить влияние

размеров поверхностей поровых каналов

на величину сил сопротивления, определить

суммарную поверхность песчинок,

заключенных в 1 м3

песчаного пласта. Примем форму песчинок

шарообразной, диаметр их одинаковым и

обозначим: N - число песчинок в 1 м3

пласта; r

- радиус песчинки; поверхность песчинки

![]() ;

объем песчинки /в формуле ω/

;

объем песчинки /в формуле ω/

![]() ;

пористость пласта m.

;

пористость пласта m.

Тогда![]() ,

V1

– весь объем

шаров,V2

– объем породы.

,

V1

– весь объем

шаров,V2

– объем породы.

Суммарная поверхность S песчинок, заключенных в 1 м3 песчаного пласта, равна:

σ – нет расшиф.

1.6. Подземные воды (нумерация рисунков сохранена по Щелкачеву)

В подземной гидромеханике приходится исследовать движение в пластах не только нефти и газа, но и воды.

Существуют различные системы классификаций подземных вод. Эти системы классификаций основаны на разных принципах, учитывающих различие геохимических или гидродинамических признаков, либо различие условия залегания, либо различие происхождения подземных вод и т.п. Выделим лишь те группы подземных вод, движение которых изучается в подземной гидромеханике.

В отличие от поверхностных вод подземными называют все воды, которые в том или ином состоянии находятся под поверхностью земли — в толще земной коры.

В подземной гидромеханике изучают подземные подвижные воды в насыщенной зоне, т.е. ниже их зеркала. Такие воды, способные перемещаться в пластах под действием силы тяжести и напора, одни авторы объединяют термином «грунтовые воды», другие — термином «фреатические воды». Введение последнего термина, происходящего от греческого слова «фреас» — колодезь, имеет целью подчеркнуть, что только эти воды притекают к колодцам, скважинам и другим водоотборным сооружениям в процессе их эксплуатации.

Положение зеркала подвижных подземных вод — верхней границы водонасыщенной зоны — представляется в виде условной границы в пласте, на основании определения положений уровней в колодцах, котлованах и т.д. В реальности имеется постепенный переход через капиллярную кайму водонасыщенного слоя, поры и трещины которого заполнены подвижной (фреатической) водой, к слою, поры которого лишь частично заполнены водой в пленочном, гигроскопическом и иных состояниях.

Подвижные (фреатические) воды насыщенной зоны делят на два типа:

1) флюационные воды, движущиеся в карстовых и пещерных водотоках и по крупных тектоническим трещинам. («флюационный» — текущий),

2) фильтрационные воды, движущиеся относительно равномерно в проницаемых зернистых (пористых) и мелкотрещиноватых горных породах.

В некоторых задачах подземной гидромеханики приходится учитывать, приток флюационных вод непосредственно к скважинам или к той области, в которой происходит движение фильтрационных вод. Однако движение флюационных вод подчиняется обычным законам гидравлики и потому, если нет специальной оговорки, говоря в дальнейшем о движении подземных вод мы, будем подразумевать, лишь фильтрационные воды. До проведения колодцев, скважин или иных водосборных сооружений фильтрационные воды в пласте могут находиться в покое или в движении. В первом случае будем говорить о неподвижном бассейне подземных вод. Во втором случае (если фильтрационные воды имеют естественную скорость движения) — о естественном подземном потоке.

Фильтрационные воды в свою очередь делятся на два типа: на «воды со свободной поверхностью» и на «артезианские воды» (по-другому, условно, воды первого типа называют «безнапорными», а второго типа — «напорными»).

Воды со свободной поверхностью — это чаще всего воды, насыщающие породу над первым сверху водоупорным пластом, т.е. воды в пласте, имеющем водонепроницаемое ложе, но не имеющем водонепроницаемой кровли. При откачке воды из колодца, проведенного в такой пласт, уровень воды понижается в самом пласте, образуя свободную депрессионную поверхность. Давление на свободной поверхности равно атмосферному (например, случай залегания «подошвенных» вод со свободной поверхностью под залежью газа).

Артезианские воды — это воды, заполняющие пласт по всей его мощности, причем пласт имеет непроницаемые кровлю и подошву, и напор в нем таков, что вода «подпирает кровлю»; в колодцах или скважинах, вскрывших артезианский пласт, вода поднимается выше той части кровли, которая находится по соседству с ними.

Первоначально артезианскими водами назывались только такие, которые обязательно самоизливаются из колодца-скважины на поверхность земли; последний признак для задач подземной гидравлики несущественный; достаточно отметить, что вода в скважине поднимается, выше непроницаемой кровли пласта. Самый термин «артезианский» произошел от названия французской провинции Артуа (в латинизированной форме — Артезия), в которой был известный с 1126 г. самоизливающийся колодезь; этот колодезь давно был описан и с тех пор все колодцы такого типа стали называться артезианскими.

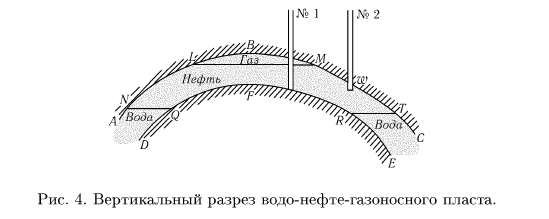

П ри

эксплуатации нефтяных и газовых

месторождений, необходимо упомянуть

еще о так называемых краевых

(законтурных) и подошвенных водах.

Допустим, что, кроме нефти и газа, в том

же продуктивном пласте имеется еще

вода. Вода, нефть и газ распределяются

в продуктивном пласте, как правило, по

удельным весам: сверху находится

свободный газ, ниже — нефть, еще ниже —

вода. Если вода подстилает часть залежи

нефти или газа, то такая вода называется

подошвенной

для данной части залежи и краевой

или законтурной

для остальной ее части,

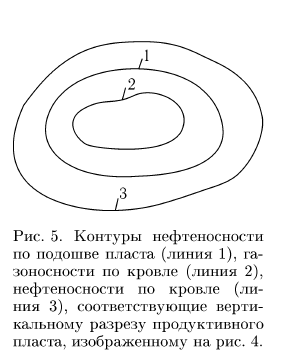

например на рис. 4 и 5, в разрезе и в плане

схематично изображена залежь нефти и

газа, частично подстилаемая водой; газ

и нефть находятся на своде антиклинальной

складки, а вода — на крыльях.

ри

эксплуатации нефтяных и газовых

месторождений, необходимо упомянуть

еще о так называемых краевых

(законтурных) и подошвенных водах.

Допустим, что, кроме нефти и газа, в том

же продуктивном пласте имеется еще

вода. Вода, нефть и газ распределяются

в продуктивном пласте, как правило, по

удельным весам: сверху находится

свободный газ, ниже — нефть, еще ниже —

вода. Если вода подстилает часть залежи

нефти или газа, то такая вода называется

подошвенной

для данной части залежи и краевой

или законтурной

для остальной ее части,

например на рис. 4 и 5, в разрезе и в плане

схематично изображена залежь нефти и

газа, частично подстилаемая водой; газ

и нефть находятся на своде антиклинальной

складки, а вода — на крыльях.

ABC — кровля; DFE — подошва продуктивного пласта; LM — начальный газо-нефтяной контакт; NQ и RT — начальное зеркало подошвенных вод. На рис. 5 линия 1 изображает контур нефтеносности по подошве пласта, линия 2 — контур газоносности по кровле, линия 3 — контур нефтеносности по кровле пласта. Для части залежи внутри контура 1 пластовая вода будет, «законтурной» (кочевой). У забоя скв. № 1 нет подошвенной воды; при эксплуатации скв. № 1 к ней будет подтягиваться «язык» краевой воды. Для части залежи, между контурами 1 и 3, пластовая вода будет «подошвенной». При эксплуатации скв. № 2 к ней будет подтягиваться «конус» подошвенной воды [так называемое явление конусообразования (конинга)]. По мере отбора газа и нефти зеркало вод будет повышаться. Наступит момент, когда пластовая вода проникнет в подошву залежи внутри контура 1; с этого момента вся вода будет подошвенной. Следует заметить, что резкой границы между нефтью и водой в пласте не бывает; переходная зона от воды к нефти иногда простирается на несколько метров по вертикали. Начальное зеркало вод помещают в переходной зоне условно на той отметке, выше которой первоначально добывается чистая нефть, а ниже — нефть с водой. (условно проводится и граница между нефтью и газом, когда над залежью нефти имеется «газовая шапка»). Насыщение водой порового пространства убывает (за счет увеличения насыщения нефтью) постепенно — от 100% в чисто водяной зоне, на крыльях складки, до определенной величины на начальном зеркале. Насыщенность пор водой на начальном зеркале вод и выше его во всей нефтяной залежи не равна нулю.

Честь открытия этого важного факта принадлежит отечественной науке: в 1929 г. грозненские геологи Н. Т. Линдтроп и В. М. Николаев впервые экспериментально доказали, что значительное количество воды может находиться в самой залежи нефти даже тогда, когда скважина дает чистую нефть. Эту воду называют «связанной водой»; при изучении проблем генезиса (происхождения) и миграции (естественного перемещения) нефти ту же воду называют погребенной, реликтовой, сингенетичной.

В настоящее время установлено, что количество связанной воды в нефтяной залежи занимает от 5 до 65% объема порового пространства. Помимо прочих факторов, количество связанной воды в порах нефтеносного пласта зависит от его проницаемости; при прочих равных условиях количество связанной воды в порах тем больше, чем проницаемость пласта меньше. Этим и объясняется, что в одном и том же неоднородно проницаемом пласте условное зеркало вод часто имеет различные отметки в различных частях пласта. Там, где проницаемость пласта меньше, отметка условного зеркала вод может быть выше.

Другие встречающиеся в нефтепромысловой практике системы классификации подземных вод — деление вод на «верхние» и «нижние» и т. д. — к решению задач подземной гидравлики прямого отношения не имеют.