- •1.Форма и размеры Земли. Отвесная линия. Уровенная поверхность. Геоид. Референц-эллипсоид.

- •2. Система плоских прямоугольных координат. Размеры и нумерация зон. Координаты точек.

- •3. Ориентирование линий. Истинный и магнитный азимуты и румбы. Склонение магнитной стрелки.

- •4.Ориентирование линий. Дирекционный угол. Связь его с азимутами.

- •5.Прямая геодезическая задача в системе плоских прямоугольных координат.

- •6.Обратная геодезическая задача в системе плоских прямоугольных координат.

- •7.План и карта. Масштабы. Точность. Условные знаки.

- •8.Абсолютные и условные высоты. Балтийская система высот. Превышения.

- •9.Рельеф: основные формы, характерные точки и линии. Изображение рельефа горизонталями. Свойства горизонталей. Высота сечения, заложение, уклон.

- •10.Методы построения плановой геодезической сети: триангуляция, полигонометрия, трилатерация, линейно-угловая сеть, спутниковые методы.

- •11.Назначение геодезических сетей. Классификация сетей (государственная сеть, сети сгущения, съемочные и разбивочные сети).

- •12.Теодолитные ходы. Их назначение. Закрепление точек на местности. Измерение углов и длин линий.

- •13.Уравнивание углов в разомкнутом теодолитном ходе. Вычисление угловой невязки. Допустимая величина невязки. Распределение невязки.

- •14. Уравнивание углов в замкнутом теодолитном ходе. Вычисление угловой невязки. Допустимая величина невязки. Распределение невязки.

- •15.Вычисление приращений координат разомкнутого теодолитного хода. Абсолютная и относительная невязки хода. Распределение невязок в приращениях координат. Вычисление координат точек хода.

- •17.Теодолит. Его назначение и основные части. Установка теодолита в рабочее положение для производства измерений.

- •18.Зрительные трубы. Назначение, основные части, сетка нитей, визирная ось. Фокусирование трубы. Увеличение. Точность визирования.

- •19.Уровни: цилиндрический и круглый. Устройство. Нульпункт. Ось уровня. Цена деления уровня.

- •20.Измерение горизонтального угла способом приемов. Порядок действий. Вычисление горизонтального угла.

- •21.Измерение вертикального угла. Порядок действий. Вычисление угла наклона и места нуля.

- •22.Определение и исправление места нуля вертикального круга теодолита.

- •23.Поверка уровня на алидаде горизонтального круга теодолита.

- •24.Поверка перпендикулярности визирной оси зрительной трубы теодолита к оси ее вращения.

- •25.Поверка перпендикулярности оси вращения зрительной трубы к оси вращения алидады теодолита.

- •27.Нитяный дальномер. Теория дальномера. Точность. Поправки.

- •26.Измерение длин линий рулеткой, мерной лентой. Точность. Поправки за компарирование, за наклон и за температуру.

- •28.Определение расстояний, недоступных для непосредственного измерения.

- •29.Погрешности измерений. Их классификация. Свойства случайных погрешностей.

- •30.Оценка точности измерений. Погрешности: средняя квадратическая, предельная, абсолютная и относительная.

- •31.Средняя квадратическая погрешность функций измеренных величин.

- •32.Обработка прямых равноточных измерений. Арифметическая середина. Средние квадратические погрешности одного измерения и среднего арифметического.

- •Обработка результатов равноточных измерений. Математическая обработка ряда результатов l1, l2, …, ln прямых равноточных измерений одной величины выполняется в следующей последовательности:

- •33.Геометрическое нивелирование. Устройство и классификация нивелиров и реек. Способы нивелирования (из середины и вперед).

- •34.Поверка параллельности оси круглого уровня к оси вращения нивелира.

- •35.Поверка параллельности оси цилиндрического уровня нивелира к визирной оси его зрительной трубы.

- •36. Геометрическое нивелирование.

- •37. Тригонометрическое нивелирование. Определение превышения по вертикальному углу, измеренному теодолитом, и горизонтальному расстоянию. Теодолитно-высотный ход.

- •38.Горизонтальная (плановая) съемка. Последовательность работ. Способы определения положения точек при съемке подробностей. Применяемые инструменты. Абрис.

- •39.Понятие о топографической съемке. Съемочное обоснование. Работа на станции при съемке подробностей (установка теодолита, определение положения реечных точек, абрис).

- •43.Круговые кривые. Главные точки и элементы кривой. Формулы. Вычисление пикетажа главных точек кривой.

- •45.Сложная кривая (круговая кривая совместная с переходными кривыми). Расчет суммарных элементов кривой. Вычисление пикетажа главных точек кривой.

- •46.Разбивка сооружения. Подготовка геодезических данных для выноса проекта в натуру (вычисление разбивочных углов и расстояний). Способы выноса планового положения точки.

- •47.Построение на местности заданного горизонтального угла.

- •48.Отложение на местности лентой или рулеткой заданного расстояния. Учет поправок за наклон, температуру, компарирование.

- •49.Вынесение в натуру точки с проектной отметкой. Вынесение отметки на дно котлована и на высокие части сооружения.

- •50.Вынос в натуру линии с проектным уклоном.

30.Оценка точности измерений. Погрешности: средняя квадратическая, предельная, абсолютная и относительная.

Общепринятой характеристикой точности является предложенная К.Ф. Гауссом средняя квадратическая погрешность m=sqr( д^2/n), где д1, д2, …, дn – случайные погрешности измерений. Достоинством этой характеристики является ее устойчивость, независимость от знаков отдельных погрешностей и усиленное влияние больших погрешностей. Средняя квадратическая погрешность определения m по формуле приближенно равна mm=m/sqr 2n.Формула (5.4) находит применение при исследовании точности геодезических приборов и методов измерений, когда известно достаточно точное, близкое к истинному, значение X измеряемой величины. Но обычно значение измеряемой величины заранее неизвестно. Тогда вместо формулы Гаусса пользуются формулой Бесселя, определяющей среднюю квадратическую погрешность по отклонениям результатов измерений от среднего. В большинстве случаев погрешности измерений распределены по нормальному закону, установленному Гауссом. Вероятность того, что случайная погрешность превышает 2 m, равна 4,5%, а что она превышает 3 m лишь 0,27%. Поэтому погрешности, большие 2 m, считают практически невероятными и относят к числу грубых погрешностей, промахов. Величину 2 m называют предельной погрешностью и используют как допуск при отбраковке некачественных результатов измерений. Величины д, m, дпред, выражаемые в единицах измеряемой величины, называются абсолютными погрешностями. Наряду с абсолютными применяются также и относительные погрешности, представляющие собой отношение абсолютной погрешности к измеряемой величине. Относительную погрешность принято выражать в виде простой дроби с единицей в числителе, например m/l=1/N, где l значение измеряемой величины, а N – знаменатель дроби.

31.Средняя квадратическая погрешность функций измеренных величин.

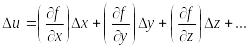

В практике геодезических измерений определяемые величины обычно являются функциями других, непосредственно измеряемых величин. Рассмотрим функцию u независимых переменных x, y, z, …u = f (x,y,z…). Продифференцируем функцию по всем переменным и заменим дифференциалы du, dx, dy, dz, …. погрешностями u, x, y, z, ….

Получили

выражение случайной погрешности u

в зависимости от случайной комбинации

погрешностей x,

y,

z,

…. Положим, что имеем n

таких комбинаций, которым соответствует

n

выражений:

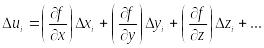

Получили

выражение случайной погрешности u

в зависимости от случайной комбинации

погрешностей x,

y,

z,

…. Положим, что имеем n

таких комбинаций, которым соответствует

n

выражений:

(i

= 1, 2, …, n)

(i

= 1, 2, …, n)

Возведем полученные выражения в квадрат, сложим и разделим на n:

,где

квадратными скобками обозначены суммы.

,где

квадратными скобками обозначены суммы.

Устремим

число комбинаций в бесконечность (n

)

и, воспользовавшись выражениями, получим:

,

,

,

,

,

,

,

,

.

И окончательно

.

И окончательно

Итак, квадрат средней квадратической погрешности функции общего вида равен сумме квадратов произведений частных производных по каждой переменной, умноженных на их средние квадратические погрешности.

32.Обработка прямых равноточных измерений. Арифметическая середина. Средние квадратические погрешности одного измерения и среднего арифметического.

Арифметическая средина результатов равноточных измерений. Пусть имеем результаты многократных равноточных измерений одной величины: l1, l2, …, ln. Рассмотрим их среднее арифметическое

.

Из (5.1) следует li=

Х +

Δi

(i

= 1, 2, … n).

Поэтому напишем

.

Из (5.1) следует li=

Х +

Δi

(i

= 1, 2, … n).

Поэтому напишем

=

X

=

X

.

.

Согласно (5.2) с увеличением числа измерений сумма случайных погрешностей, деленная на их число, стремится к нулю, и, следовательно, среднее арифметическое L стремится к истинному значению Х. Поэтому значение определяемой величины принимают равным среднему арифметическому.

Средняя квадратическая погрешность арифметической средины. Пусть точность результатов измерений l1, l2, …, ln характеризуется средними квадратическими погрешностями

m1 = m2 = = mn = m

и требуется найти среднюю квадратическую погрешность M арифметической средины.

Представим формулу (5.7) в следующем виде:

L

=

.

.

Среднюю квадратическую погрешность арифметической средины найдем как погрешность функции измеренных величин по формуле (5.6)

или

или

Формула (5.8) показывает, что погрешность арифметической средины с ростом числа измерений убывает пропорционально квадратному корню из этого числа. Так, чтобы погрешность среднего арифметического уменьшить в 2 раза, число измерений надо увеличить в 4 раза.