- •1,25…1,5 : 1 : 0,5…0,75. По форме поперечного профиля также различают

- •10…16 И –20…40 % соответственно.

- •Почвообразующие породы

- •Главные почвообразующие породы.

- •2. Роль органического вещества и источники поступления их в

- •3. Физико-механические свойства почвы

- •10 % От емкости обмена, малонатриевые – 10…25, средненатриевые – 25…40,

3. Физико-механические свойства почвы

Порозность почвы. Почвенные частички и структурные элементы, входящие в состав почвы, прилегают друг к другу не всеми своими плоскостями, а лишь отдельными точками или гранями, вследствие чего сама почва приобретает характер пористого тела, пронизанного целой системой трещин, пор, ячеек, пустот. Общий объем всех этих воздушных пор, полостей, трещин и пр. в определенном объеме почвы называют порозностью или скважностью почвы. Суммарный объем почвенных пор составляет от 25 до 60% объема почвы.

На порозность почвы большое влияние оказывает, прежде всего, структурное строение почвы: чем почвы структурнее, тем общая порозность больше (поскольку, помимо заключенных в комках пор, эти почвы имеют промежутки, находящиеся между структурными отдельностями). Всякое разрушение почвенной структуры, могущее произойти в результате воздействия на почву природных факторов или вследствие неправильной обработки почв, ведет за собой уменьшение общей порозности почвы. Заметное влияние на порозность почв оказывает также органическое вещество почв: чем органического вещества больше, тем больше порозность (так, например, порозность песка около 30%, а торфа - около 85%). Порозность заметно меняется в зависимости от глубины почвенного слоя: в верхних слоях она больше, в нижних - меньше. Объясняется это большим содержанием гумуса и лучшей структурой верхних горизонтов, большим воздействием на верхние слои почвы корней растений и роющих животных, а также меньшим давлением вышележащих слоев.

Размеры почвенных полостей различны, начиная от тончайших, так называемых капилляров, и кончая порами с диаметром 10 мм и крупнее. В связи с этим, помимо общей скважности, различают еще капиллярную и некапиллярную скважность почвы. Во всякой почве всегда есть оба вида скважности, причем преобладание того или иного вида зависит от механического и структурного состава почв.

Каждый вид скважности имеет различное значение в почвообразовательных процессах: капиллярная порозность, обычно заполненная водой, затрудняет свободный доступ воздуха в почву и продвижение атмосферной влаги из верхних горизонтов в нижние. Наличие же некапиллярной скважности устраняет эти нежелательные явления, создавая благоприятные условия как для почвообразовательных процессов, так и для развития растений. См. также ТИПЫ ПОЧВ.

Плотность почвы - это интегрированная плотность всех компонентов ее твердой фазы - различных минералов и органических веществ.

Степени плотности почв в сухом состоянии:

1). Рассыпчатое сложение - почва обладает сыпучестью, отдельные частицы не сцементированы между собой.

2). Рыхлое сложение - лопата легко входит в почву на полный «штык», почва хорошо оструктурена, но структурные агрегаты плохо сцементированы между собой.

3). Уплотненное сложение - лопата легко входит в почву на «полштыка», нож легко входит в стенку разреза, почва рассыпается на структурные и механические составляющие, во влажном состоянии обладает слабой связанностью.

4). Плотное сложение - лопата или нож с трудом входят в почву на глубину 4-5 см, почва с трудом разламывается руками; в сухом состоянии монолитна, выбивается крупными глыбами, во влажном состоянии - вязкая масса.

5). Очень плотное (слитое) сложение - почти не поддается копанию лопатой (входит в почву не глубже 1 см), нужны лом, кирка. В сухом состоянии монолитна, крупноглыбиста, нож не входит в стенку разреза, во влажном состоянии очень вязкая и упругая.

Сложение почв зависит от ее механического и химического состава и от ее влажности. Это свойство имеет большое практическое значение в сельском хозяйстве и характеризует ее с точки зрения трудности обработки.

В пределах почвенного профиля сложение почвы (т.е. ее плотность и порозность) может сильно изменяться. Верхнему гумусово-аккумулятивному горизонту чаще всего бывает присуще рыхлое сложение и большая меж- и внутриструктурная порозность. Сложение иллювиального горизонта, как правило, более плотное, трещиноватое.

Как указывалось ранее, почва не однородная масса, а трехфазная дисперсная среда, состоящая из твердых, жидких и газообразных частиц, перемешанных между собой. В почве содержатся также растительные остатки и живые организмы растительного и животного происхождения. Твердая фаза почвы - это «скелет», содержащий каменистые включения (частицы более 1 мм) и мелкозем (частицы до 1 мм). Каменистость представляет собой отношение массы «скелета» к массе мелкозема в процентах. Почвы бывают некаменистые (менее 0,5% камней), слабокаменистые (0,5-5%), среднекаменистые (5-10%) и сильнокаменистые (более 10% камней). Жидкая фаза - это вода или растворы различных веществ в ней, а газообразная фаза представлена в почве воздухом или газами (аммиаком, метаном и др.). Газы в почве герметически закупорены твердыми частицами и водой. Воздух также может быть закупоренным, но может и свободно сообщаться с атмосферой, когда расположен в пустотах. Живая (органическая) часть почвы содержит более 40 элементов, образующих различные соединения. Воздух почвы по содержанию отличается от надпочвенного тем, что в нем меньше кислорода, который расходуется на гниение органических остатков и дыхание живых организмов; в то же время в нем больше углекислого газа. Чем больше в почве кислорода, тем лучше условия жизни и функционирования полезных микроорганизмов и тем эффективнее разлагаются органические остатки. Гранулометрический состав почвы определяют по результатам анализа мелкозема. При таком анализе почвенные частицы условно делят на физический песок (частицы размером более 0,01 мм), физическую глину (от 0,01 до 0,0001 мм) и коллоидные частицы (мельче 0,0001 мм). В зависимости от содержания физической глины почвы классифицируют на глину, или глинистые (более 50% физической глины), суглинок, или суглинистые (от 50 до 20% глины), супесь, или супесчаные (от 20 до 10% глины), и песок, или песчаные (менее 10% глины). Механические элементы почвы - это обособленные кусочки (осколки) породы, минералов и аморфных соединений; последние представляют собой химические соединения различных элементов. Механические элементы могут быть органическими, минеральными и органо-минеральными. Органическая часть «скелета» почвы - это гумус, представляющий собой продукт разложения органических веществ, являющихся наиболее мелкими частицами. В глинистых частицах содержатся цементирующие вещества, обеспечивающие связность почв. Песчаные почвы нелипки и непластичны. Почвы, содержащие много глинистых частиц, относят к тяжелым. Во влажном состоянии они налипают на рабочие органы машин, а в сухом - образуют глыбы. В таких почвах растительные остатки и органические удобрения разлагаются медленно. Эти почвы плохо поглощают влагу, но хорошо ее удерживают. Почвы, содержащие много песчаных частиц, относят к легким. Они легко крошатся, хорошо поглощают влагу, но плохо ее удерживают. В них быстро разлагаются растительные остатки и удобрения. Супесчаные и суглинистые почвы по своим свойствам занимают промежуточное положение между песчаными и глинистыми почвами. Супесчаные и суглинистые почвы обладают большим плодородием. Способность почвы образовывать из механических элементов агрегаты (отдельности) называется структурообразующей способностью. Структуру почвы составляет совокупность агрегатов различного размера, формы, плотности, прочности, водопрочности и пористости. Структурные агрегаты представляют собой почвенные комки из связанных между собой механических элементов (песка, ила, пыли и др.). Склеивающими веществами в почве при образовании структурных агрегатов являются частицы глины и гумуса. Таким образом, структурная почва состоит из отдельных агрегатов, а в бесструктурной почве твердые элементы залегают в виде сплошной массы. По размерам различают следующие структурные агрегаты: более 10 мм - глыбистая структура, 3...10 мм - комковатая структура, 0,25...3 мм - зернистая структура. Агрономически ценными считают агрегаты размером 0,25... 10 мм; их называют макроагрегатами. Агрегаты размером менее 0,25 мм относят к микроструктурным (это микроагрегаты) и называют пылеватыми. Наибольшей водопрочностью, т. е. устойчивостью против размывающего действия воды, обладают агрегаты размером 1...3 мм, в связи с чем их считают наиболее ценными. Хорошая водопрочность и у более крупных агрегатов размером 3...10 мм.

Агрегаты размером менее 1 мм эрозионно опасны. Наиболее опасны микроструктурные агрегаты и песчинки размером менее 0,5 мм. В почве постоянно происходят процессы разрушения и образования структурных агрегатов, изменения их свойств. Из-за действия на почву воды и нагрузок агрегаты разрушаются, вследствие чего почва уплотняется, но одновременно могут формироваться и новые агрегаты. Формированию агрегатов размером больше 0,25 мм способствуют корневые системы растений, расчленяющие почву, роющие и копающие животные, дождевые черви, рыхлящие почву, а также высыхание, увлажнение, замораживание и оттаивание почвы, смена температур, обработка почвы. Структурные агрегаты влияют на плодородие почвы. Частые обработки почвы и проходы колес машин по ней могут привести к разрушению структуры. На структурной почве получается больший урожай, чем на бесструктурной. Чтобы узнать процентное содержание в почве агрегатов различного размера, определяют агрегатный состав почвы, т. е. осуществляют агрегатный анализ. Каждый агрегат имеет три основных размера: длину а, ширину Ь и толщину с. Агрегатный состав определяют на решетном стане, просеивая почвенную пробу через систему решет с круглыми отверстиями, имеющими обычно диаметры (сверху вниз) 80, 40, 20, 10, 5 и 2,5 мм. Стан устанавливают на раму, которая приводится в колебательное движение. Пробу для анализа вынимают из почвы лопаточкой, заборным ящиком или почвенным стругом. После транспортировки пробу осторожно перекладывают на верхнее решето. Затем стан приводят в колебательное движение, которое продолжается до тех пор, пока почвенные агрегаты пройдут через отверстия и вся проба окажется разделенной на фракции. Полученные фракции взвешивают. По результатам взвешивания находят процентное содержание каждой фракции в пробе, которое называется еще распределением по крупности или крупностью. Влажность почвы определяется количеством воды, содержащимся в ней. Влажность является важным фактором плодородия почвы. Одна и та же почва в зависимости от влажности может быть и твердой, и мягкой. Прочность связей твердой фазы почвы зависит от ее влажности. Влага в почве представлена водой или растворами различных веществ в ней. В почве различают химически связанную, кристаллизационную, сорбционную (прочно связанную), парообразную и свободную влагу. Химически связанная вода является составной частью гидратированных веществ, составляющих твердую фазу почвы, - это Са(ОН)2, А1(ОН)з и др. Составной частью ряда минералов, например гипса (CSO4. 2Н2О) и мирабилита (Na2SO4 .10H2O), является кристаллизационная вода. Влага, которая удерживается на поверхности твердых частиц силами адсорбционного притяжения, называется сорбционной. Различают адсорбированную прочно связанную (гигроскопическую) и рыхло связанную (пленочную) влагу. Адсорбированная прочно связанная влага образует вокруг почвенных частиц тончайшую пленку и удерживается с большой прочностью, а слабо связанная вода представляет собой тончайшие водные слои, удерживаемые силами молекулярного притяжения почвенных частиц. Слабо связанная вода в отличие от адсорбированной может перемещаться от частичек с большей толщиной пленки к частичкам с меньшей толщиной пленки.

Парообразная вода - это мельчайшие капельки влаги, проникающие в почвенные поры вместе с атмосферным воздухом или образующиеся при испарении почвенной влаги. Свободная вода подразделяется на капиллярную и гравитационную. Капиллярная вода заполняет мельчайшие поры в почве и передвигается в ней под действием менисковых сил. Эта вода (капиллярная) доступна всем растениям и составляет основной запас почвенной влаги. Гравитационная вода содержится в крупных пустотах; эти пустоты (некапиллярные промежутки) заполняются гравитационной водой при избыточном увлажнении почвы. Гравитационная вода свободно перемещается из верхних слоев почвы в нижние, так как сумма сил молекулярного притяжения воды к стенкам пустот меньше силы ее тяжести. Гравитационная вода может быть полезной для растений. Однако избыток ее и длительное нахождение в порах могут привести к недостатку воздуха для корней растений. Под консистенцией почвы понимают соотношение между твердой и жидкой фазой. Механические свойства почвы зависят от этой консистенции. Различают в порядке убывания содержания влаги жидко- и вязкотекучую, липко- и вязкопластичную, полутвердую и твердую консистенции почвы [34]. Наиболее удобной для механической обработки является состояние перехода от полутвердой к твердой консистенции. Влажность почвы может быть относительная w0 и абсолютная Wа. Влажность (в %) определяют по формулам, где тВ, тс - массы соответственно влажной и сухой пробы почвы, г; wa - полевая влагоемкость почвы, %. Полевая влагоемкость - это количество воды в процентах, поступающее в почву до ее полного насыщения, т. е. влажность почвы в момент ее полного насыщения. Под абсолютно сухой почвой понимают почву, высушенную при температуре 105°С до постоянной массы. Влажность почвы существенно влияет на ее технологические свойства, расход энергии при обработке и качество обработки. Обработка переувлажненных суглинистых и глинистых почв сопровождается закипанием рабочих органов, сгруживанием почвы и разрушением структурных агрегатов. При обработке пересохших почв возможно образование крупных глыб и пылевидных элементов, а также повреждение структурных агрегатов. Почву необходимо обрабатывать в состоянии спелости. При этом почва легко и хорошо крошится. Такое состояние наблюдается у подзолистых почв при абсолютной влажности 12... 15%, у дерново-подзолистых суглинистых почв - при влажности 12...22% и у черноземов - при влажности 17...30%. Обработка почвы в состоянии спелости считается одним из приемов улучшения ее структуры.

Для определения влажности почвы методом сушки необходимо иметь электрический сушильный шкаф, аналитические весы, бюксы (стаканчики) и эксикатор с безводным хлористым кальцием на дне. Чтобы определить влажность почвы методом сушки, выполняют следующее: а) взвешивают пустой бюкс с крышкой - это масса m1; б) навеску почвы массой 15...20 г кладут в бюкс, закрывают его крышкой и взвешивают, получая массу т2; в) ставят бюкс с почвой и снятой крышкой в сушильный электрический шкаф и сушат почву при температуре 105°С до достижения постоянной массы (около 5 ч); г) вынимают бюкс из сушильного шкафа, закрывают крышкой и ставят в эксикатор на 30 мин для охлаждения; д) охлажденный бюкс с сухой почвой взвешивают, получая массу т3. Данные о взвешивании записывают в таблицу. Повторность определений влажности пятикратная; е) по каждой повторности вычисляют влажность с точностью до 0,1% по формуле ж) по данным всех повторностей вычисляет среднее значение влажности. Плотность почвы сп представляет собой отношение массы тс пробы абсолютно сухой почвы к ее объему V в естественном состоянии: Плотность почвы зависит от ее гранулометрического состава, скважности и содержания в ней гумуса. Плотность пахотного слоя составляет 0,9...1,6 г/см3, подпахотного - 1,6...1,8 г/см3. Плотность влияет на развитие корней растений, водный, воздушный и пищевой режимы почвы. При уплотнении почвы выше оптимального значения имеет место снижение урожая, если же почву уплотнить очень сильно, то урожая вообще не будет. Ввиду этого плотность сп должна быть оптимальной, с тем чтобы способствовать плодородию почвы. При механической обработке почвы ее плотность можно регулировать. Помимо понятия плотность почвы сп применяют еще понятия плотность твердого компонента ст и плотность почвы в естественном состоянии сс. Плотность ст равна отношению массы образца абсолютно сухой почвы к его объему в спрессованном состоянии. Плотность сс представляет собой отношение массы образца почвы в естественном состоянии к ее объему также в естественном состоянии. Для получения твердого компонента в чистом виде с целью определения плотности ст образец почвы необходимо высушить и спрессовать до полного исчезновения пор. Плотность твердого компонента ст зависит от плотности его частиц. В состав почвы входят полевые шпаты, кварц, глинные минералы, плотность которых 2,4...2,8 г/см3. Плотность некоторых минералов может достигать 5,2 г/см3, но таких минералов мало. Из всех твердых компонентов минимальную плотность имеет органическая часть почвы (гумус) - 1,2... 1,4 г/см3. С уменьшением размера входящих в почву минеральных частиц плотность твердого компонента возрастает. В соответствии с вышеизложенным где тт - масса твердого компонента образца почвы после сушки; VT - объем твердого компонента почвы, полученный после сушки и прессования этого образца.

Плотность ст находят циклометрическим методом. Массу тт определяют взвешиванием, а объем вычисляют по формуле где тд - масса дистиллированной воды, налитой до отметки пикнометра; тп - масса почвы и дистиллированной воды, долитой до отметки пикнометра после помещения в сосуд почвы; св - плотность воды. Плотность почвы сп определяется одним из следующих способов: буровым, фиксажным, песчаным, жидкостным и др. При буровом способе взятия почвенных проб без нарушения структуры используют прибор Качинского. Это наиболее распространенный способ. После удаления влаги взятого таким образом образца отношение массы к объему представит собой плотность сп. В пробе почвы, взятой в естественном состоянии, содержатся твердые частицы, влага и воздух. Плотность почвы в естественном состоянии сс зависит от состава пробы и степени заполнения пор влагой. Эту плотность можно определить указанными выше механическими способами или методами с использованием излучений и лучей Рентгена. Широко применяют метод режущих цилиндров с использованием бура Качинского, прибора Литвинова и других устройств. Для определения плотности сп прибором Литвинова (объем гильзы прибора равен 100 или 500 см3) надо иметь широкий стальной нож, металлическую пластину (размером 150x100x2 мм), маленькую шанцевую лопатку, технические электрические весы и оборудование для определения влажности. Опорный диск 7 прибора устанавливают на место, где предстоит отобрать пробу почвы. При этом поверхность диска должна плотно прилегать к поверхности почвы. Поднимая упор 1, снимают крышку 3, вынимают из направляющего цилиндра 5 поршень 4 с полым цилиндром, вставляют на его место гильзу 6 заостренной частью вниз, после чего устанавливают на место поршень, полый цилиндр и крышку. Затем, нажимая рукой на упор, гильзу вдавливают в почву. При этом придерживают прибор за основание, чтобы он не сдвинулся. Когда упор подойдет вплотную к съемной крышке, его осторожно поднимают на 0,02...0,03 м, после чего весь прибор снимают с места взятия пробы. Окапывают погруженную в почву гильзу и вынимают ее вместе с заключенной в ней пробой. Излишки почвы, выступающие с обоих торцов гильзы, аккуратно срезают острым ножом. Отобранную пробу почвы выталкивают из гильзы и взвешивают с точностью до 0,01 г, записывая результат в таблицу. Пробы отбирают 5...9 раз. Зная объем гильзы Vг рассчитывают плотность почвы в естественном состоянии по формуле, где тс - среднее значение массы почвы в гильзе. Определив параметры wа и сс можно вычислить плотность почвы. Почвы всех типов пронизаны порами, заполненными воздухом, влагой или органическими включениями. Скважность почвы (пористость, или порозность) - это отношение объема пустот (пор) в почве к общему ее объему, выраженное в процентах: где р - общая скважность почвы; Vn - суммарный объем пор, см3; V - объем почвы, см3. Если через Vт обозначить объем твердого компонента почвы, то Vп = V - Vт. Тогда формулу можно записать в следующем виде: Скважность зависит от структуры почвы и имеет следующие значения: для песчаных почв - 40...50%, для торфяных почв - 80...90%, для суглинистых и глинистых почв - 50...60%. На значение скважности влияют размеры твердых частиц, плотность их сложения, наличие органических включений, содержание влаги. При высыхании торфяные и глинистые почвы уменьшаются в объеме на 20...30% за счет сближения их твердых частиц.

32. Агроэкологическая оценка геохимических условий агроландшафта. Анализ элементарной структуры геохимических ландшафтов. Агроэкологическая оценка основных вариантов геохимических барьеров и динамики их состояния в условиях сельскохозяйственного использования.

Классификация геохимических ландшафтов. Геохимический ландшафт – совокупность сопряженных элементарных ландшафтов, связанных определенными условиями миграции химических соединений. В геохимическом отношении элементарному ареалу агроландшафта соответствует элементарный геохимический ландшафт (ЭГЛ) – пространство с одинаковой или регулярно чередующейся разной интенсивностью миграции и аккумуляции соединений, обусловленной действием одинаковых (или регулярно чередующихся) геохимических барьеров (по типу, силе и локализации).

1. Элювиальные (автономные, автоморфные) – геохимически независимые ландшафты, характеризующиеся выносом наиболее растворимых и подвижных соединений. Это повышенные водораздельные территории, где почвообразование не зависит от грунтовых вод, боковой приток материала отсутствует, а его расход происходит путем стока и просачивания.

На общем фоне элювиального геохимического ландшафта по микро- и

мезопонижениям, в которых создаются условия для концентрации продуктов

миграции, выделяются аккумулятивно-элювиальные ЭГЛ.

2. Транзитные ландшафты – геохимически подчиненные, в них частично аккумулируются некоторые соединения, а наиболее растворимые и подвижные выносятся. В зависимости от условий стока М. А. Глазовская

выделяет трансэлювиальные и трансэлювиально-аккумулятивные ландшафты. К первым относятся верхние части склонов, где вынос веществ по профилю сочетается с поверхностным переносом, ко вторым – нижние части и шлейфы склонов, где перенос веществ сочетается с аккумуляцией, в которой могут участвовать грунтовые воды.

3. Аккумулятивные ландшафты – это прилегающие к склонам территории, аккумулирующие поверхностный и грунтовый сток. Для них характерно

накопление наиболее подвижных продуктов выветривания и почвообразования.

По Б. Б. Полынову эти ландшафты разделяются на супераквальные

(гидроморфные) и субаквальные.

Супераквальные ландшафты формируются в поймах, надпойменных

террасах, котловинах с близкими грунтовыми водами. Они подвергаются

влиянию стока с водоразделов, нередко затоплению. М. А. Глазовская выделяет транссупераквальные ландшафты частично дренированные с интенсивным водообменом и собственно супераквальные ландшафты замкнутых понижений со слабым водообменом.

Субаквальные ландшафты подразделяются на трансаквальные (реки,

проточные озера) и аквальные (непроточные озера).

Сопряженные ЭГЛ, связанные определенными условиями миграции химических соединений, образуют элементарные геохимические системы, которые объединяются в более сложные структуры, называемые М. А. Глазовской каскадными ландшафтно-геохимическими системами. По условиям сброса они могут быть открытыми с конечным сбросом веществ в

моря и океаны или закрытыми с конечными звеньями каскадной цепи в бессточных впадинах; по форме - линейными, рассеивающими или концентрирующими, по числу звеньев - I-го, II-го, III-го и более высоких порядков.

В каждой зоне формируются характерные типы сочетаний почвенно-

геохимических ландшафтов.

Классификация элементарных геохимических ландшафтов служит объективной основой для формирования системы агроэкологических ограничений техногенно-химических нагрузок, для предотвращения эрозии, загрязнения почв и вод токсикантами. Степени свободы применения химических средств значительно уменьшаются от элювиальных ландшафтов к супераквальным. В элювиальных ландшафтах можно применять высокоинтенсивные технологии с использованием средств химизации при соблюдении общепринятых норм и правил безопасности; в аккумулятивных должно быть исключено применение опасных пестицидов и резко ограничено использование азотных удобрений, а потребности азота должны удовлетворяться преимущественно за счет повышения доли бобовых культур. На трансэлювиальных элементах необходима регламентация уровней применения азотных удобрений, пестицидов и технологий их внесения в зависимости от интенсивности смыва, в частности, должно быть исключено поверхностное внесение.

Геохимические барьеры. Миграция веществ осуществляется в миграционных потоках: гравитационных (под влиянием силы тяжести), эоловых, водных, биологических, биогенных (перемещение организмов по территории), антропогенных. Преобладающую роль в геохимической дифференциации территории играют водные потоки.

Характер и интенсивность миграции зависят от свойств веществ, условий накопления и передвижения воды, химического, минералогического и гранулометрического состава почво-грунтов, свойств и режимов почв. Эти

условия очень изменчивы. В результате возникают участки, где на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции, приводящее к концентрированию химических элементов. Они названы А.И. Перельманом геохимическими барьерами.

Выделяются три типа геохимических барьеров: биогеохимические, физико-химические и механические.

I. Биогеохимические барьеры являются участками биогенной аккумуляции элементов, необходимых для организмов. Примерами таких барьеров могут служить растительный покров суши, гумусовые горизонты почв, колонии

микроорганизмов и др.

II. Физико-химические барьеры. Тип делится на несколько классов.

Окислительные барьеры возникают на участках резкого повышения окислительно-восстановительного потенциала. В зависимости от аккумулируемых элементов выделяют следующие виды окислительных барьеров:

а) железистый или железисто-марганцевый барьер возникает на контакте

глеевых вод с кислородными водами или воздухом, приводящем к выпадению

гидроксидов Fe и Mn.

б) марганцевый барьер возникает преимущественно в легкопроницаемых породах и в болотных почвах в условиях миграции слабощелочных (лишенных

Fe) вод.

в) серный барьер возникает в результате окисления сероводорода подземных

или почвенно-грунтовых вод.

Восстановительные барьеры возникают при резком падении окислительно-восстановительного потенциала. В зависимости от среды выделяют сульфидный и глеевый восстановительные барьеры.

Сульфидный (сероводородный) барьер возникает в почвах и водоносных горизонтах при контакте вод, характеризующихся окислительными или глеевыми условиями, с сероводородом. Из растворов ряд металлов (Fe, V, Zn, Co, Pb, U, Ni, As, Cd, Hg, Ag, Se) выпадает в виде нерастворимых сульфидов.

Глеевый барьер возникает при резком усиления глеевой обстановки. На нем не осаждаются Fe, Mn, P и многие элементы с постоянной валентностью, осаждаемые в сероводородной среде; возможно осаждение U, Se, V, Cu, Ag.

Сульфатный и карбонатный барьеры возникают в местах встречи сульфатных и карбонатных вод с водами, содержащими растворенные Ca, Sr

и Ва, которые и осаждаются в форме сульфатов и карбонатов.

Щелочной барьер возникает на участках резкого повышения рН, чаще всего на контакте бескарбонатных пород с карбонатными. Осаждает большинство тяжелых металлов, загрязняющих почвенную среду (Fe, Al, Ca, Mg, Mn, Sr, V, Cr, Zn, Ni, Co, Pb, Cd).

Испарительный барьер возникает на участках сильного испаренияподземных и почвенно-грунтовых вод, из которых осаждаются растворенные соли. Так образуются солевые горизонты в солончаках и солончаковых почвах.

Водорастворимые органоминеральные комплексы могут выпадать при испарении в почве и закрепляться на различной глубине. С испарительным барьером может быть связано концентрирование Ca, Na, K, Mg, F, S, Sr, Cl, Rb, Zn,Li, Ni, V, Mo.

Адсорбционные барьеры возникают на контакте пород и почв, богатых адсорбентами (глин, торфов, углей), содержащими различные ионы. В форме

катионов и анионов на адсорбентах возможно накопление Ca, K, Mg, P, S, Rb,

V, Cr, Zn, Ni, Cu, Co, Pb, V, As, Mo, Hg, Ra.

Термодинамические барьеры возникают на участках резкого изменения

температуры или давления, с которыми тесно связан газовый режим вод.

Примером может служить выпадение из растворов гидрокарбоната кальция

при перемещении из более холодных слоев в теплые (потеря СО2).

III. Механические барьеры образуются на участках изменения скорости

движения вод или воздуха.

Часто выпадение и концентрация веществ является следствием одно-

временного действия нескольких геохимических барьеров, накладывающихся

друг на друга. Геохимические барьеры сменяют друг друга в пространстве,

что обусловливает сложное распределение ландшафтно-геохимических полей со свойственными им геохимическими ассоциациями элементов. Понимание этих связей необходимо для прогнозирования техногенного геохимического воздействия на ландшафты и его регулирования.

Оценка геохимических условий ЭАА. Определяется тип элементарного

геохимического ландшафта каждого ЭАА, действующие геохимические барьеры (тип, интенсивность действия, локализация), возможность накопления или выноса соединений (прежде всего природных и искуственных токсикантов, элементов минерального питания, пестицидов), локализация горизонтов аккумуляции тех или иных веществ. Самая большая сложность заключается в оценке интенсивности действия геохимических барьеров и соответственно интенсивности накопления тех или иных соединений, поскольку количественных шкал здесь не существует и возможна оценка только на качественном уровне, да и то весьма приблизительная.

В соответствии с категорией ЭГЛ устанавливаются ограничения на ис-

пользование средств химизации.

33. Анализ глубины залегания плотных пород в агроэкологической оценке качества земель. Основные типы плотных пород. Лимитирующее влияние плотных пород на на разные виды сельскохозяйственного землепользования.

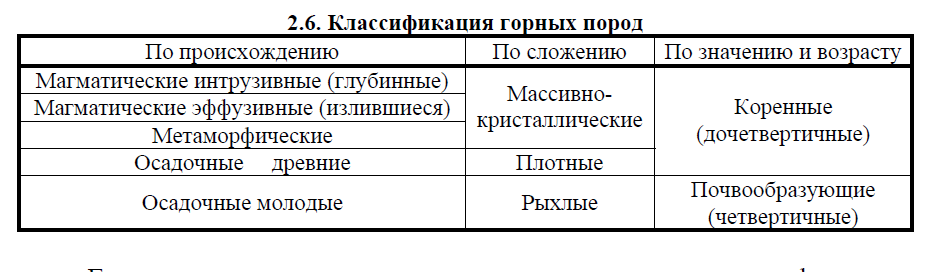

В таблице 2.6. показана классификация горных пород в зависимости от

происхождения, сложения, возраста и участия в почвообразовании. Широкое

участие в почвообразовании коренных пород или их маломощного элювия на

какой-либо территории в большинстве случаев дает основания для выделения

литогенной группы земель.

Геологическое

строение местности, сопряженное с

геоморфологиче-

Геологическое

строение местности, сопряженное с

геоморфологиче-

скими условиями, т.е. «пересечение» различных геологических пластов по-

верхностями рельефа, определяет локализацию многих агроэкологически

значимых явлений и процессов. Например, горизонтальное залегание пласта

третичных засоленных глин и выход его к поверхности на эродированных

склонах обусловливает формирование или вероятность появления «солонцо-

вого пояса» на определенном гипсометрическом уровне. С той же закономер-

ностью проявляются оползневые и солифлюкционные явления, приурочен-

ные к местам близкого залегания водоупорных пород и формирования по-

верхностей скольжения.

Характеристика литологических условий ЭАА включает мощность

различных отложений; гранулометрический состав и его преобладающие

фракции, скелетность, каменистость; химические и физические свойства

(карбонатность, гипсоносность, засоленность, оглеение, плотность, порис-

тость, водопроницаемость, влагоемкость, водоудерживающая способность водоподъемная способность).

Почвообразующие породы представлены следующими основными ге-

нетическими типами.

Элювиальные отложения (элювий) – продукты выветривания коренных

пород, оставшиеся на месте образования. Отличаются большим разнообрази-

ем по составу и мощности в зависимости от свойств исходной породы и ус-

ловий выветривания. Различают следующие виды элювия плотных пород:

- элювий карбонатных пород – известняков, доломитов, мрамора, мела, мер-

гелей, карбонатных глинистых сланцев, карбонатных опок;

- элювий бескарбонатных пород – песчанистых и глинистых сланцев, аргил-

литов, песчаников, опок, конгломератов и т.п.;

- элювий кристаллических магматических и метаморфических пород – гра-

нитов, сиенитов, диабазов и т.д., которые подразделяются на кислые и ос-

новные, кальциевые и магнезиальные;

- латеритизированные современные элювиальные образования на различных

плотных породах.

Делювиальные отложения (делювий) – отложения дождевых и талых

вод. Откладываются в виде пологого шлейфа с наибольшей мощностью у ос-

нования склона. Для делювия характерны сортированность, слоистость_______. Со-

став обусловлен составом смываемых с вышележащих склонов пород.

Элювиально-делювиальные отложения выделяются при тесном совме-

щении и трудном разграничении вышеописанных отложений, что часто на-

блюдается в условиях пересеченного рельефа.

Пролювиальные отложения (пролювий) – отложения временных вод-

ных и селевых потоков значительной мощности в виде конусов выноса. Ха-

рактерен для горных стран. Как правило, плохо сортирован, включает круп-

нообломочный материал.

Аллювий – отложения постоянных водных потоков. Различают русловой

аллювий (донные отложения рек), сложенный преимущественно песками и

галькой; пойменный аллювий (отложения разливов), преимущественно суг-

линистый и глинистый; старичный аллювий, обогащенный органическим

веществом и илом. Аллювиальные отложения характеризуются горизонталь-

ной или косой слоистостью, окатанностью минеральных зерен, включением

органических остатков. Характер слоистости и литологический состав аллю- виальных отложений бывает очень различным, нередко контрастным. Пой-

менные аллювиальные отложения суглинистого и глинистого состава имеют

хорошие агрономические свойства.

Озерные отложения заполняют понижения древнего рельефа, отлича-

ются глинистым составом и слоистостью, часто содержат органические про-

слойки, могут содержать известь, в сухих областях – гипс и легкораствори-

мые соли. При достаточном и избыточном увлажнении тяжелый грануломет-

рический состав обусловливает застой поверхностных вод. В зоне недоста-

точного увлажнения озерные отложения засолены, пересыхающие соленые

озера образуют соровые солончаки. Ледниковые (моренные) отложения – продукты выветривания различ-

ных пород, перемещенные и отложенные ледником. Широко распространены

на севере европейской части России и Западной Сибири. Обычно залегают на

возвышенных водоразделах, формируют конечно-моренные гряды. Моренные

отложения несортированы, имеют неоднородный гранулометрический со-

став, включают валуны, обогащены песком, чаще всего являются валунными

песчанистыми суглинками. Окраска красно-бурая, желто-бурая, зеленовато-

бурая, пестрая и др., что зависит от характера пород подледникового ложа,

условий выветривания и почвообразования. По химическому составу выде-

ляют карбонатные и бескарбонатные (кислые) морены. Сильная завалунен-

ность пород значительно ухудшает свойства почв и препятствует сельскохо-

зяйственным работам.

Флювиогляциальные (водноледниковые) отложения образованы дея-

тельностью мощных ледниковых потоков. Характеризуются сортированно-

стью, бескарбонатностью, легким гранулометрическим составом (преимуще-

ственно песчаным и песчано-галечниковым), не содержат валунов. Форми-

рующиеся на них почвы бедны гумусом, питательными веществами, облада-

ют малой влагоемкостью, высокой водопроницаемостью.

Часто флювиогляциальные наносы подстилаются моренными суглин-

ками и глинами, что приводит к застою влаги на контакте пород и контактно- му оглеению.

Покровные суглинки и глины имеют проблематичный генезис, чаще

рассматриваются как отложения мелководных приледниковых разливов та-

лых вод. Имеют желто-бурую окраску, хорошо сортированы, содержат боль-

шое количество пылеватых фракций и ила, не содержат валунов, преимуще-

ственно бескарбонатные. Во влажном состоянии сильно набухают, при под-

сыхании растрескиваются, отличаются плотным сложением, слабой водопро-

ницаемостью, высокой капиллярностью.

Лессы и лессовидные суглинки также имеют проблематичное происхож-

дение. Для лессов характерна палевая или буровато-палевая окраска, карбо-

натность, пылевато-суглинистый гранулометрический состав с преобладани-

ем крупнопылеватой фракции, мучнистость, пористость, рыхлое сложение,

микроагрегированность, хорошее сочетание водопроницаемости и влагоем-

кости. По химическим и водно-физическим свойствам наиболее благоприят-

ны для развития растений. Лессовидные суглинки менее карбонатны (встре-

чаются бескарбонатные), более грубозернистые, в них слабее выражена мик-

роагрегированность______, мучнистость, пористость, отмечается слоистость.

Морские отложения (не старше верхнетретичного возраста) характери-

зуются ясной горизонтальной слоистостью, хорошей послойной сортирован-

ностью осадков. В целом гранулометрический состав разнообразен. Как пра-

вило, отличаются сильным засолением.

34. Анализ каменистости в агроэкологической оценке качества земель. Основные проблемные агроэкологические ситуации, закономерности их пространственного распространения и временной динамики. Фракции крупнозема и шкалы оценки их содержания.

Это группа почв, содержащих в профиле значительное количество каменистых отдельностей (более 5% от массы). Кроме того, к каменистым почвам относятся мелкоземистые почвы, в профиле которых отсутствуют камни, но их мелкоземистая толща залегает на мощных отложениях каменистого материала. Каменистыми являются и такие почвы, мелкоземистые горизонты которых перекрыты с поверхности каменистым материалом, например, мореной, лавой и др.). Каменистые почвы широко распространены в горных и предгорных областях, они представлены и на равнинных территориях. Происхождение каменистых почв связано с современными и прошлыми аллювиальными, пролювиальными, элювиальными, селевыми, ледниковыми и вулканическими процессами. В предгорных и горных областях на террасах речных долин и в староречьях широко представлены разные по мощности мелкоземы, подстилаемые толщей аллювиальных хорошо окатанных галечниковых, песчано-галечниковых отложений. На конусах выноса, шлейфах горных склонов формируются почвы на пролювиальных каменистых отложениях. Камни отличаются слабой окатанностью, имеют обычно небольшой размер. Каменистые отдельности относительно равномерно рассеяны по профилю почв. Однако в их поверхностных горизонтах или непосредственно на поверхности происходит относительное накопление камней. Формируется "каменистый панцирь". Участки с каменистым грунтом обычно можно обнаружить на склонах гор и высоких холмов. В их механическом составе присутствует значительное количество камней и каменистых пород, характеризующихся высокой плотностью. Уровень плодородия почв данного типа чрезвычайно низок. Почвы на селевых каменистых породах отличаются присутствием в их профиле крупных слабо окатанных валунов и неокатанных камней. В горных районах встречаются слаборазвитые маломощные почвы на элювии конгломератов. Они отличаются очень высоким содержанием хорошо окатанного галечника. В районах активной вулканической деятельности нередко исходно некаменистые (мелкоземистые) почвы оказываются перекрытыми застывшими потоками лавы. Она образует сплошной плащ разной мощности на поверхности почвенного профиля. Если мощность такого слоя лавы невелика, то она механически взрывается или разрывается микровзрывами. При этом поверхностные мелкоземистые горизонты отличаются каменистым материалом. Обширные площади современных равнинных территорий перекрыты каменистыми кислыми и карбонатными моренными отложениями. Они отличаются разным содержанием слабоокатанного каменистого материала разной крупности. Наиболее высокое содержание камней в таких породах приурочено к зонам распространения конечных моренных отложений. Использование таких почв в сельскохозяйственном производстве тесно связано с содержанием, размером и особенностями залегания каменистых отложений. На каменистых почвах урожай сельскохозяйственных культур производится с большими затратами удобрений, оросительной воды, износом почвообрабатывающей техники и труда. Так, непригодными для использования оказываются почвы на элювии конгломератов; почвы при очень близком залегании от дневной поверхности валунно-галечникового аллювия (так называемые скелетные почвы, галечники не глубже 20 см от поверхности); почвы на пролювиальных отложениях с содержанием камней более 80% от массы. При высоком содержании каменистого материала возникают существенные затруднения при строительстве траншейного и бестраншейного дренажа, глубокого мелиоративного рыхления, кротования. Вместе с тем после уборки камней, землевания, искусственного устройства мелкоземистых резервов удается существенно улучшить плодородие. Они могут обладать весьма благоприятными свойствами для сельскохозяйственного использования, их мелиорации, решения других задач. Так, мелкоземистые почвы надпойменных террас на мощном галечниковом аллювии обычно находятся в условиях благоприятного естественного дренажа и часто не подвержены заболачиванию и засолению в условиях орошаемого земледелия. Мелкоземистые почвы на моренных отложениях северных территорий обычно обладают более благоприятным тепловым и водным режимами по сравнению с другими мелкоземистыми почвами. На этом свойстве, в частности, основана тепловая мелиорация холодных суглинистых и глинистых почв, которая заключается в искусственном внесении в их пахотный горизонт щебня. Среди преимуществ каменистых грунтов можно назвать хорошую прогреваемость солнечными лучами и способность довольно долго сохранять тепловую энергию. Однако они бедны микроорганизмами и питательными веществами, которые легко выветриваются и вымываются. Помимо всего прочего, каменистый грунт, подобно песчанику, характеризуется высокой водопроницаемостью. Например, Таджикистан вынужден осваивать под орошение малопригодные и трудно осваиваемые естественно малоплодородные земли, такие как серо-бурые каменистые почвы, расположенные в при - оазисных территориях. Они являются одним из объектов пополнения орошаемого земельного фонда и расширения возможностей производства хлопка, а также и ценнейших сортов абрикоса. Мероприятия по окультуриванию. Перед обработкой участка с каменистой почвой рекомендуется убрать крупные камни, после чего покрыть его слоем плодородного грунта. Такие почвы подходят для сооружения декоративных террас и альпинариев, на которых можно с успехом возделывать теплолюбивые садовые культуры.

Классификация почв по каменистости (Н. А. Качинский)

Частиц крупнее 3 мм в % |

Степень каменистости почвы |

Тип каменистости |

< 0,5 |

Почва некаменистая |

Устанавливается по характеру скелетной части |

0,5-5 |

Слабокаменистая |

Почвы могут быть валунные, галечниковые, щебенчатые |

5-10 |

Среднекаменистая |

|

> 10 |

Сильнокаменистая |

35. Анализ засоления в агроэкологической оценке качества земель. Оценка глубины расположения солевых барьеров в системах богарного и орошаемого земледелия на землях различного гранулометрического состава.

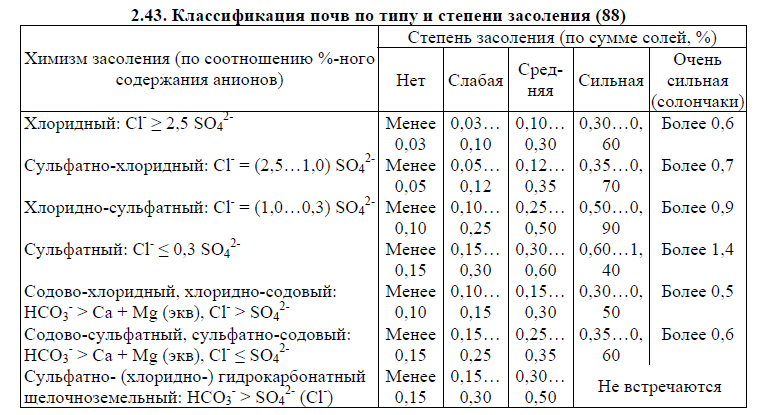

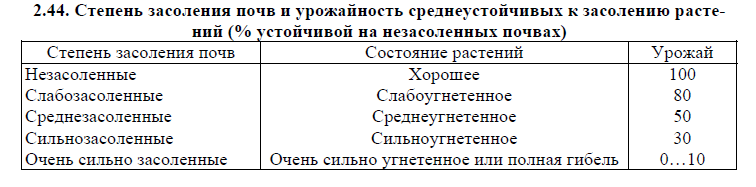

Засоленность почв оценивается по глубине, химизму и степени. По глубине залегания верхней границы солевого горизонта засоленные почвы разделяются на солончаковые (соли в слое 0…30 см), солончаковатые (30…80), глубокосолончаковатые (80…150), глубокозасоленные (глубже 150-

200), потенциально засоленные (200-300).

Химизм и степень засоления определяются согласно принятым методикам по соотношению анионов.

Оценка

степени засоления проводится на основе

обобщения данных урожайности

среднесолеустойчивых сельскохозяйственных

культур при различном содержании

солей Солонцеватость

почв.

Согласно современной классификации

(116) со-

Солонцеватость

почв.

Согласно современной классификации

(116) со-

лонцы делятся на три типа: автоморфные (степные), полугидроморфные (лу-

гово-степные) и гидроморфные (луговые), с подразделением на подтипы:

черноземные степные, черноземные лугово-степные, черноземные луговые,

каштановые степные, каштановые лугово-степные, каштановые луговые, бу-

рые полупустынные, бурые лугово-полупустынные

В соответствии с условиями засоления почвенного профиля солонцы

подразделяются на роды по глубине залегания водорастворимых солей, по

химизму засоления и по степени засоления в соответствии с рассмотренной

классификацией засоленных почв. Кроме того, выделяют роды солонцов по

глубине залегания карбонатов и гипса: высококарбонатные – до 40…45см,

глубококарбонатные – ниже 40…45 см, высокогипсовые – до 40…45 см, глу-

бокогипсовые – ниже 40…45 см.

По мощности надсолонцового горизонта А солонцы делят на виды:

корковые – менее 5 см, мелкие – 5…10 см, средние – 10…18 см, глубокие –

более 18 см. По содержанию обменного натрия в горизонте В солонцы разделяются

в соответствии с принятой классификацией на остаточно-натриевые – до