- •1. Общие принципы строения нервной системы

- •2. Развитие нервной системы человека

- •3. Спинной мозг. Формирование спинномозговых нервов

- •3.1. Строение спинного мозга

- •Ядра спинного мозга

- •3.2. Рефлекс. Рефлекторная дуга

- •3.3. Оболочки спинного мозга

- •4. Конечный мозг.

- •4.1. Полушария большого мозга

- •4.1.1. Верхнелатеральная поверхность полушарий

- •4.1.2. Медиальная поверхность полушарий

- •4.1.3. Нижняя поверхность полушарий

- •4.2. Обонятельный мозг

- •5. Локализация анализаторов в коре головного мозга

- •6. Конечный мозг. Базальные ядра.

- •6.1. Базальные ядра

- •6.2. Функциональная характеристика базальных ядер

- •6.3. Мозолистое тело, свод

- •7. Боковые желудочки головного мозга

- •8. Промежуточный мозг. Третий желудочек

- •8.1. Таламическая область

- •8.2. Гипоталамус

- •8.3. Третий желудочек

- •9. Средний мозг

- •10. Задний мозг (мост, мозжечок). Четвертый желудочек

- •10.1. Мост

- •10.2. Мозжечок

- •10.3. Четвертый желудочек

- •11. Продолговатый мозг. Ретикулярная формация

- •11.1. Строение продолговатого мозга

- •11.2. Ретикулярная формация

- •Функции ретикуляной формации (по Грею)

- •12. Ромбовидная ямка.

- •Вестибулярные ядра:

- •13. Проводящие пути головного и спинного мозга

- •13.1. Ассоциативные пути

- •13.3. Проекционные пути

- •13.3.1. Восходящие проекционные пути

- •Стрелками показано направление движения нервных импульсов.

- •Проприоцептивные проводящие пути

- •Стрелками показано направление движения нервных импульсов.

- •Патология чувствительного анализатора

- •13.3.2. Нисходящие проекционные пути

- •Пирамидные пути

- •Стрелками показано направление движения нервных импульсов.

- •Экстрапирамидные пути

- •Патология двигательного анализатора

- •14. Оболочки головного мозга

- •Библиографический список

11.2. Ретикулярная формация

Ретикулярная формация, formatio reticularis, представляет собой совокупность нейронов и их отростков, расположенных на уровне стволовых отделов головного мозга. Клетки, входящие в состав ретикулярной формации, имеют различные размеры и форму, располагаются преимущественно диффузно, однако местами формируют скопления – ядра. Нервные волокна идут в различных направлениях, формируя сеть, rete. Ретикулярная формация связана со всеми отделами центральной нервной системы. Ее связи можно разделить на афферентные, приносящие импульсы к ретикулярной формации, и эфферентные, несущие импульсы от нее к другим отделам мозга.

Основными афферентными путями являются спинно-ретикулярные, церебеллоретикулярные и кортикоретикулярные, связывающие спинной мозг, мозжечок, кору головного мозга с ретикулярной формацией.

Среди эфферентных связей можно выделить ретикулоспинальный путь, а также пути к структурам промежуточного мозга, базальным ядрам и коре больших полушарий.

Ретикулярная формация функционирует как единое целое. Возникшее в каком-либо ее участке возбуждение распространяется на все отделы ствола мозга. Однако в составе ретикулярной формации имеются области, получившие в процессе эволюции специализацию. Эти центры обеспечивают поддержание таких жизненно важных функций, как дыхание, кровообращение, а также участвует в формировании сложных двигательных актов: кашель, чихание, жевание.

Многообразны восходящие и нисходящие влияния ретикулярной формации на различные отделы нервной системы. Посредством восходящих связей ретикулярная формация тонизирует кору головного мозга, обеспечивая бодрствование человека. Торможение восходящих активирующих влияний приводит к снижению тонуса коры и погружению в сон. В то же время ретикулярная формация сама испытывает определенное контролирующее воздействие со стороны коры (обратная связь).

Нисходящие влияния ретикулярной формации на спинной мозг обеспечивают поддержание мышечного тонуса и могут быть активизирующими (усиливающими) или тормозящими (снижающими) мышечный тонус, что имеет большое значение для формирования двигательных актов.

В норме активация или торможение восходящих и нисходящих влияний ретикулярной формации осуществляется параллельно. Так, во время сна, для которого характерно торможение восходящих активирующих влияний, нисходящая импульсация способствует снижению тонуса мышц.

Ретикулярная формация совместно с лимбической системой также участвует в формировании некоторых психических функций (эмоции, поведение, память, способность к обучению).

Функции ретикуляной формации (по Грею)

Соматосенсорный контроль;

Соматодвигательный контроль;

Висцеродвигательный контроль;

Нейро-эндокринные изменения;

Биологический ритм;

Сон, возбуждение, состояние сознания, восприятие пространства и времени;

Способность планирования и исследования; учеба и память, настроение.

12. Ромбовидная ямка.

ПРОЕКЦИЯ ЯДЕР ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ НА РОМБОВИДНУЮ ЯМКУ

Ромбовидная ямка, fossa rhomboidea, имеет соответственно названию форму ромба, верхние стороны которого образованы верхними мозжечковыми ножками, а нижние стороны – нижними мозжечковыми ножками. В боковых углах ямки формируются углубления, получившие название латеральных карманов, recessus lateralis. В верхнем углу располагается вход в водопровод мозга, а в нижнем углу, под задвижкой, obex – вход в центральный канал спинного мозга. В образовании ромбовидной ямки принимают участие мост и продолговатый мозг. Условной границей между ними являются мозговые полоски, striae medullares, которые берут начало в боковых углах ямки и следуют в поперечном направлении. Из верхнего угла ромба в нижний проходит срединная борозда, sulcus medianus, которая делит ямку на правую и левую половины. Сбоку от срединной борозды находится парное медиальное возвышение, eminentia medialis, ограниченное с латеральной стороны пограничной бороздой, sulcus limitans. В верхних отделах возвышения расположен лицевой бугорок, colliculus facialis, в глубине которого залегает ядро отводящего нерва (VI пара). В нижних отделах ромбовидной ямки медиальное возвышение суживается и образует треугольник подъязычного нерва, trigonum nervi hypoglossi, где расположено ядро одноименного нерва. Латеральнее находится треугольник блуждающего нерва, trigonum nervi vagi, который имеет меньшие размеры и содержит вегетативное ядро блуждающего нерва. В боковых углах ромбовидной ямки с обеих сторон находится вестибулярное поле, area vestibularis, где располагаются ядра преддверно-улиткового нерва (VIII пара).

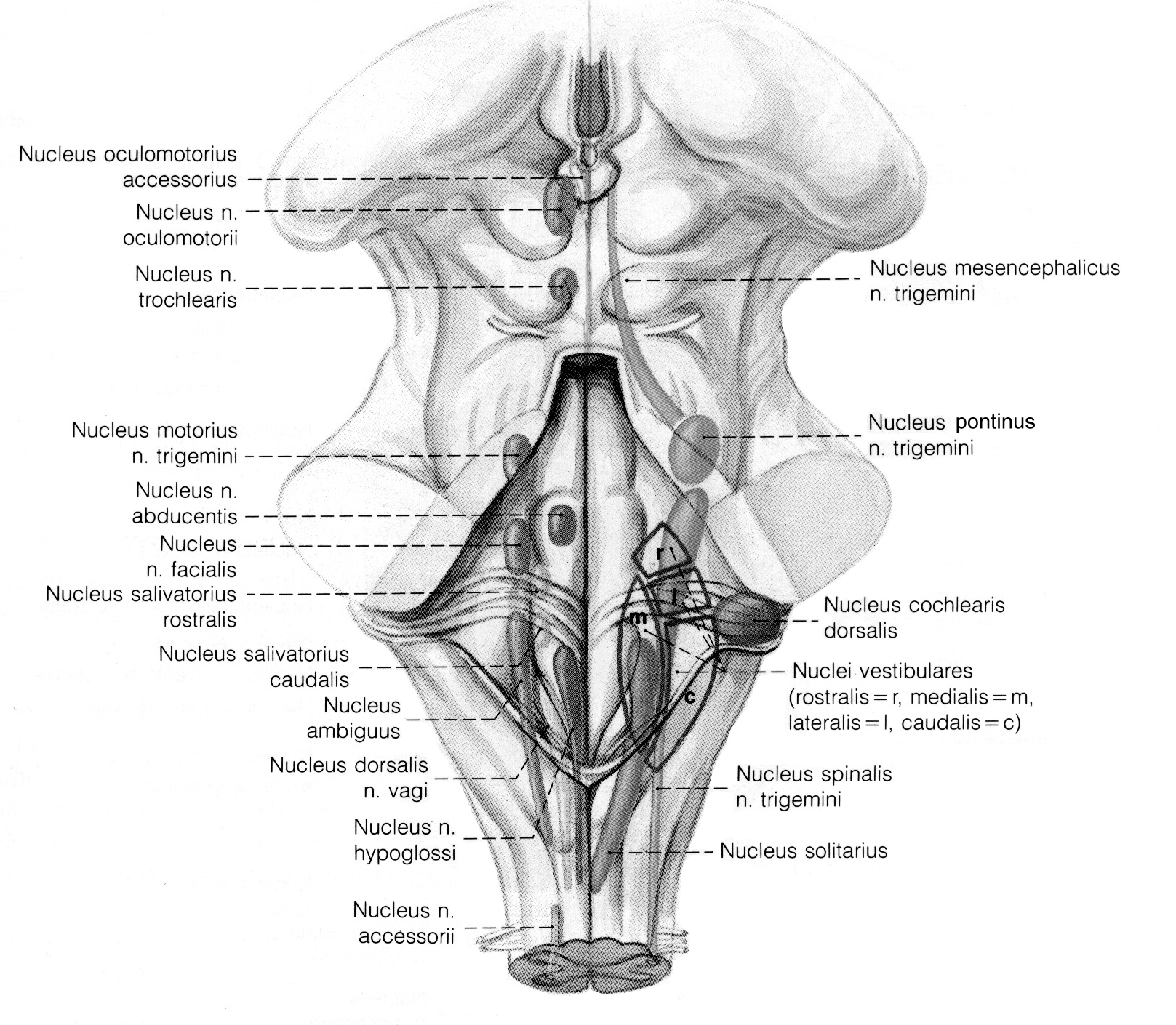

Серое вещество ромбовидной ямки представлено ядрами черепных нервов (рис. 19, 20). Их топография определяется особенностями развития данного отдела нервной системы. В процессе эмбриогенеза нервная трубка на уровне перехода спинного мозга в продолговатый раскрылась в задних отделах. При этом чувствительные ядра задних рогов спинного мозга переместились в латеральные отделы ромбовидной ямки, а двигательные ядра передних рогов расположились медиально. Вегетативные ядра боковых рогов заняли в ромбовидной ямке промежуточное положение между чувствительными и двигательными ядрами.

В области верхнего треугольника ромбовидной ямки, образованного мостом, находятся ядра V, VI, VII и VIII пар черепных нервов.

V пара, тройничный нерв, n. trigeminus, имеет четыре ядра – 1 двигательное и 3 чувствительных.

Двигательное ядро тройничного нерва, nucleus motorius nervi trigemini, проецируется в верхних отделах ромбовидной ямки. Волокна, отходящие от нейронов данного ядра, образуют двигательный корешок, который иннервирует жевательную мускулатуру.

Мостовое ядро тройничного нерва, nucleus pontinus nervi trigemini, чувствительное, располагается в дорсолатеральной части моста, то есть, сбоку и несколько кзади от предыдущего ядра.

Спинномозговое ядро тройничного нерва, nucleus spinalis nervi trigemini, чувствительное, залегает в задних отделах продолговатого мозга и в верхних сегментах спинного мозга.

Среднемозговое ядро тройничного нерва, nucleus mesencephalicus nervi trigemini, чувствительное, находится в центральном сером веществе среднего мозга сбоку от водопровода.

Рис. 19. Локализация ядер черепных нервов в ромбовидной ямке;

вид сверху, схема (по A. Benninghoff)

VI пара, отводящий нерв, n. abducens, имеет одно двигательное ядро отводящего нерва, nucleus nervi abducentis, которое проецируется в глубине лицевого бугорка. Волокна, отходящие от нейронов данного ядра, иннервируют латеральную прямую мышцу глаза.

VII пара, лицевой нерв, n. facialis, имеет три ядра – 1 двигательное, 1 чувствительное и 1 вегетативное.

Ядро лицевого нерва, nucleus nervi facialis, двигательное, располагается в ретикулярной формации моста сбоку от лицевого бугорка. Волокна, отходящие от нейронов данного ядра, формируют двигательный корешок, который в толще моста образует петлю. Она рельефно выступает на поверхности ромбовидной ямки в виде лицевого бугорка.

Ядро одиночного пути, nucleus solitarius, чувствительное, является общим для VII, IX и X пар черепных нервов. Ядро проецируется латеральнее пограничной борозды, начинаясь в нижней части моста, и тянется вниз на всем протяжении продолговатого мозга. На клетках ядра заканчиваются волокна барабанной струны, проводящие импульсы вкусовой чувствительности.

Верхнее слюноотделительное ядро, nucleus salivarius superior, вегетативное (парасимпатическое), залегает в ретикулярной формации моста дорсальнее ядра лицевого нерва.

VIII пара, преддверно-улитковый нерв, n. vestibulocochlearis, имеет шесть чувствительных ядер – 2 улитковых и 4 вестибулярных. Они лежат в латеральных отделах моста в проекции вестибулярного поля ромбовидной ямки.

Улитковые ядра:

Переднее улитковое ядро, nucleus cochlearis anterior,

Заднее улитковое ядро, nucleus cochlearis posterior.

Улитковые ядра располагаются в боковых углах ромбовидной ямки. На их клетках заканчиваются отростки нейронов спирального ганглия улитки. Аксоны клеток переднего улиткового ядра образуют трапециевидное тело, а волокна клеток заднего улиткового ядра формируют мозговые полоски IV желудочка, которые в дальнейшем присоединяются к трапециевидному телу и следуют к подкорковым центрам слуха.