- •« Биоценоз. Биогеоценоз. Экосистема » Содержание

- •Введение

- •1 Биоценоз

- •1. 1 Биоценоз как явление

- •1.2 Видовой состав биоценоза

- •1.3 Структура биоценоза

- •1.4 Отношения между организмами биоценоза

- •1.5 Динамика биоценоза

- •1.6 Стадии формирования биоценоза

- •1.7 Классификация биоценозов

- •2 Биогеоценоз

- •2. 1 Круговорот веществ в биогеоценозе

- •2.2 Пищевые связи, экологическая пирамида

- •2.3 Возможные направления изменения биогеоценоза

- •3 Экосистема

- •3.1 Экосистема - основное понятие экологии

- •3.2 Биотическая структура экосистем

- •3. 3 Экологические факторы экосистемы

- •3.4 Функционирование экосистем

- •3.5 Воздействие человека на экосистему

- •Заключение

- •Список использованных источников

- •Содержание

- •1. Синантропизация экосистем 3

- •2. Синантропизация и урбанизация 7

- •3. Антропогенные преобразования ландшафта 11

- •Введение

- •1 Синантропизация экосистем

- •2 Синантропизация и урбанизация

- •3 Антропогенные преобразования ландшафта

- •Заключение

- •Тема: «Экотоп, биотоп, местообитания»

- •Роль биоразнообразия в живой природе Содержание

- •Введение

- •1Виды разнообразия

- •Разнообразие сообществ и экосистем

- •2 Ключевые виды и ресурсы

- •3 Измерение биологического разнообразия

- •4 Оптимальные и критические уровни разнообразия

- •5 Биологическое разнообразие в разных широтах.

- •6 Типы вымирания

- •7 Цели управления биоразнообразием на современном этапе

- •Заключение

- •Список использовнной литературы

- •Тема: Концепция и сохранение видового разнообразия России

- •1 Общая характеристика биоразнообразия России

- •2 Антропогенный фактор в сокращении биооразнообразия

- •3 Назначение Национальной Стратегии

- •4 Общий подход к сохранению биоразнообразия

- •5 Цель Стратегии

- •6 Биологические принципы сохранения биоразнообразия

- •7 Формирование общественного сознания, образование и пропаганда

- •8 Правовые механизмы

- •9 Экономические механизмы

- •10 Приоритетные меры по сохранению видов и популяций

- •Центры происхождения культурных растений

- •1.История растениеводства

- •3. Центры происхождения культурных растений

- •3.1 Китайский (Восточноазиатский) центр

- •3.2 Индо-малайский (Юго-восточноазиатский) центр

- •3.3 Индийский (Индостанский) центр

- •3.4 Среднеазиатский центр

- •3.5 Переднеазиатский центр

- •3.6 Средиземноморский центр

- •3.7 Эфиопский (Абиссинский) центр

- •3.8 Центральноамериканский центр

- •3.9 Южноамериканский (Перуано-Эквадоро-Боливийский или Андийский) центр

- •3.12 Европейско-Сибирский центр

- •Тема: Дикие растения и их использование

- •Введение

- •1. Происхождение и распространение диких растений

- •2. Дикорастущие съедобные и растения

- •3. Охрана и воспроизводство растений

- •Заключение

|

Тема: " Основы учения об ареалах " Составил: Аникин В.В. 2011 Список используемых источников 1 Толмачев А. И. Основы учения об ареалах (введение в хорологию растений). Л., 1962; Meusel H. Vergleichende Arealkunde Berlin, 1943. 2 http://abc.vvsu.ru/Books/biogeografij_posob/page0005.asp 3 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/42/АРЕАЛ 4http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%E5%E0%EB

Географический ареал таксономической единицы (вида, рода, семейства и т.д.) – это часть земной поверхности, на которой данная единица представлена. Такой ареал состоит из элементарных, более-менее многочисленных и территориально близких участков, на которых действительно присутствует рассматриваемая таксономическая единица. Чтобы установить ареал в целом, необходимо предварительно произвести описание этих участков. |

1. Картографическое воспроизведение |

Самый точный метод состоит в изображении каждого местонахождения точкой на карте. Такая карта может быть создана лишь в очень крупном масштабе и годится только либо для очень редких форм с узким географическим распространением, либо для небольшого участка обширного ареала. Однако в таком подробном представлении может и не быть необходимости или же оно неосуществимо (например, если изучаемая форма обычна или если размер территории требует более мелкого масштаба для своего изображения). Тогда можно разбить территорию на клеточки (или взять градусную сеть в проекции Меркатора), обозначив значком те из них, где данная форма встречается. Подобные карты позволяют легко сравнивать распределение видов внутри какой-либо страны (метод использован в Скандинавии, Нидерландах, Англии для сосудистых растений). Если необходимо изобразить ареал, включающий в себя как зоны, где таксон встречается очень часто, так и зоны, где он отсутствует или встречается на немногих изолированных участках, то составляется карта «площадей распространения», где зоны с высоким обилием изображаются в виде пятен, обрисовывающих их контуры, а изолированные места обитаний представлены точками (таких карт много в России). Если площадь ареала велика или масштаб мал, то составляются карты абсолютных границ распространения, охватывающие всю совокупность местонахождений. Здесь не учитываются детали распространения и поэтому данный подход пригоден только в случае, когда ареал изучен неполностью (например циркумполярный и альпийский ареалы арктического зайца-беляка). 2. Структура ареала |

Многообразие мест происхождения, возраста и факторов, лимитирующих существование таксонов, является причиной необычайного разнообразия протяженности и конфигурации их ареалов. Можно, однако, выделить ряд типов ареалов, различающихся по своим характеристикам.

Космополитные ареалы, т.е. те ареалы, которые покрывают большую часть обитаемых зон Земли. Частота распространения этого типа возрастает с повышением ранга таксономических единиц. Космополитны многие отряды и семейства и, напротив, роды и виды много реже бывают относительно космополитны. Для них более подходит наименование «семикосмополиты» (полукосмополиты).

Космополитные и эндемичные ареалы.

Насчитывается, например, около 20 видов семенных, ареал которых занимает более половины суши (водные и болотные растения, часто рассеиваемые перелетными птицами – ряска, тростник, рогозы). Вторую группу составляют распространяемые человеком сорные травы (мятлик, пастушья сумка, белая лебеда, одуванчик, большой подорожник). К животным космополитам относят тех, которые соседствуют с человеком (комнатная муха, серая крыса, да и черная также). Сам человек, без сомнения, является видом, наиболее приближающимся к полному космополитизму.

Циркумконтинентальные и циркумокеанические ареалы – это ареалы, занимающие совокупность земель или океанов, ограниченную какими-то широтными пределами. Двигаясь с севера на юг, можно выделить:

1) циркумполярные бореальные ареалы, занимающие земли, моря или побережья вблизи Северного полярного круга (некоторые тюлени, а среди цветковых растений – некоторые осоки, морошка). Часто этот тип подразделяют на циркумполярные ареалы, охватывающие зоны арктических пустынь, тундр и лесотундр, и бореальные, занимающие подзону тайги;

2) циркумконтинентальные ареалы умеренных широт северного полушария (смородины, калужницы, лютиковые и мн. др.);

3) пантропические ареалы, часто встречающиеся среди семейств и родов семенных: семейства акантовых (травы, полукустарники и кустарники), пальмовых и ареалы родов (например хибискус). Большая часть пантропических видов была распространена человеком.

4) циркумконтинентальные южные ареалы, расположенные южнее тропика Козерога, немногочисленны и, естественно, весьма прерывисты, как прерывиста суша здешних широт. Их заселяют некоторые архаические группы – первичнотрахейные или онихофоры (беспозвоночные, обитающие в лесной подстилке), а также равноногие ракообразные (циркумаустральный ареал).

Эндемичные ареалы.

Эндемичные ареалы ограничены по территории. Их площадь может быть очень разнообразной. Для рода, семейства или отряда она относительно велика. Австралия, Тасмания, Новая Гвинея в совокупности образуют территорию, для которой эндемичен отряд однопроходных (это семейства ехидновых и утконосовых). Для вида или разновидности эндемизм может быть ограничен всего несколькими квадратными километрами или даже метрами. Например, пещерные пауки были обнаружены лишь в одной пещере; семенное растение Lisimachia minoricensisзанимает всего несколько квадратных метров на острове Менорка в западной части Средиземного моря.

С эволюционной точки зрения эндемизм может быть результатом двух совершенно разных процессов, которые необходимо различать.

1. Палеоэндемики (реликтовые или консервативные эндемики) представляют собой древние формы, ареал которых, первоначально весьма обширный, постепенно сократился под влиянием ухудшавшихся климатических условий или из-за конкуренции с более приспособленными видами. Такие виды обладают архаическими чертами, чаще всего занимают обособленное положение в классификации организмов и вытеснены в среду, где конкуренция слабая. Условия их выживания очень ненадежны, и многие из них были уничтожены или находятся на пути к исчезновению из-за интродукции заносных видов или вмешательства человека.

Материковые острова, длительное время находящиеся в изоляции, образуют большей частью территории развития консервативного эндемизма. Хорошим примером этому служат Австралия, Новая Зеландия, Гавайские острова, Мадагаскар, Канарские острова. Напротив, для океанических островов, которые недавно образовались и никогда не были связаны с материком, эндемизм не характерен (Полинезия, Мальдивы).

Что же касается островов, подобных Британским, то на них могут существовать некоторые неоэндемики.

Реликтовому эндемизму благоприятствуют также изолированные горные цепи. Гинкго, покрывавшее в третичном периоде все континенты, сохранилось сейчас в горах внутреннего Китая. Секвойи, некогда произраставшие и в Европе, локализованы в прибрежной калифорнийской горной цепи Северной Америки.

В верхнем поясе сахарских массивов Аххагар и Тассилин-Адджер (юг Алжира), изолированность которых усиливается аридностью области, эндемичны соответственно 40 и 60% растений.

2. Неоэндемики, которые называют молодыми или прогрессивными эндемиками, – недавнего и локального происхождения и отличаются от родительских форм лишь некоторыми второстепенными чертами, что позволяет возвести их в ранг подвида (отсюда термин «микроэндемики»). Они принадлежат к эволюционирующим родам, сохранению новых форм внутри которых благоприятствует генетический или географический барьер. Например, сиги, обитающие в озерах Британии и Центральной Европы, представлены в каждом озере различными формами. На недавно изолированных Британских островах велик процент неоэндемиков среди наземной фауны (белка, отличающаяся от континентальной формы более светлым мехом, и землеройка, также несколько отличная от континентинентальной формы. Континентальные типы птиц представлены на островах особыми расами (ирландская синица, шотландский клест).

Викарирующие ареалы.

Викарированием называется замещение таксономической единицы близкой единицей, происходящее либо в одинаковых местообитаниях двух соседних регионов, либо в различных местообитаниях, расположенных на одной и той же территории. В первом случае – это хорологическое или географическое викарирование; во втором – экологическое викарирование. Пример первого – оливковое дерево из Средиземноморья, дикая форма которого замещена в горных массивах Сахары очень близким видом. Пример второго – два вида альпийских рододендронов. Один приурочен к известняковому субстрату, а другой на нем не встречается.

Ареалы викарирующих видов могут быть полностью разобщены (пример с оливками). Они могут быть более-менее трансгрессивными и дают тогда гибриды, часто в зоне совместного распространения (осина из Европы и Западной Сибири и осина из Восточной Сибири; вороны серая и черная из Северной Европы и Южной).

Примером океанического викарирования является фауна западных и восточных побережий Панамского перешейка, изолированных друг от друга в плиоцене. Многочисленные рыбы и моллюски представлены парами близких форм, каждая из которых встречается либо в атлантических, либо в тихоокеанских прибрежных водах.

Напротив, викарирование родов и семейств имеет реликтовый характер. Таковы саговники, роды которых разъединены друг от друга в различных тропических областях.

Дизъюнктивные (разорванные) ареалы.

На картах крупного масштаба ареалы часто имеют прерывистый характер. На периферии ареала могут быть островки меньшего размера. В этом случае говорят о расчлененных (фрагментированных) ареалах. Если же элементы ареала сильно удалены друг от друга, то это разорванный, разъединенный или дизъюнктивный ареал.

Разъединение может затрагивать любые таксономические единицы и о причинах разъединения было много споров. Однако чаще всего разъединение наступает из-за фрагментации первоначально сплошного ареала, которая возникает под влиянием климатических изменений или изменений конфигурации суши и моря, или конкуренции со стороны новых форм.

Особенно разительны биполярные разъединения, когда части ареалов ряда видов растений распределяются между северными и южными областями Земли без промежуточных местонахождений. Чаще это объясняется переносом семян перелетными птицами (например, ржанка бурокрылая мигрирует от Аляски до Магелланова пролива).

3. Причины ограничения ареалов

Такие причины имеют разнообразную природу: 1. Основной причиной является географический барьер. Эффективность морских барьеров зависит от способов перемещения видов, наличия океанических островов и островных цепочек, прорытия каналов через узкие перешейки. Для обитателей суши барьером служит рельеф (например, Гималаи – непроходимая стена для многих видов, обитающих на низких высотах; широкие реки часто не могут преодолеваться многими крупными млекопитающими; даже крупные лесные массивы являются барьером для животных открытых местообитаний). 2. Границы ареала во многих случаях обусловлены климатическими условиями. 3. В ряде случаев конфигурация ареала определяется неблагоприятным субстратом. Так, распространение видов ряда высших растений, обитающих на известняковых почвах, останавливается в зоне контакта с почвами, богатыми кремнием, и наоборот. 4. В локализации видовых ареалов существенную роль играют взаимовлияния организмов под общим названием биотических факторов. Если вид строго локализован в определенной формации, то его ареал тесно связан с судьбой этой формации. 5. Для объяснения образования эндемичных, викарирующих и разъединенных ареалов обязательно нужно учитывать исторические факторы.

|

Рисунок 1 - Ареалы культурных растений

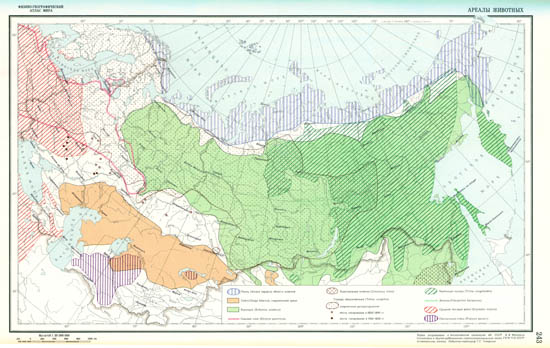

Рисунок 2 - Ареалы распространения животных

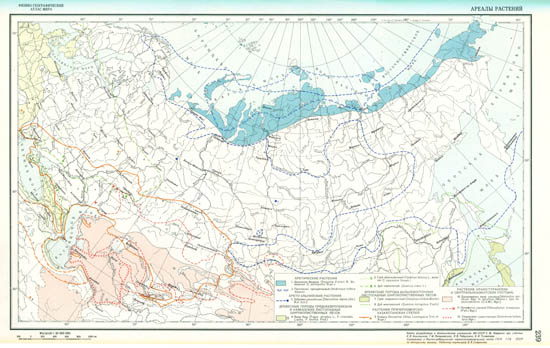

Рисунок 3 - Ареалы растений

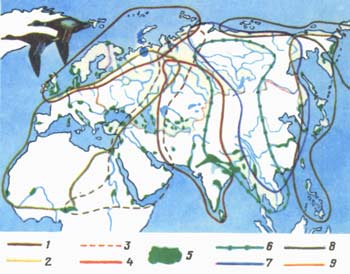

Рисунок 4 - Ареалы основных географических популяций водоплавающих птиц

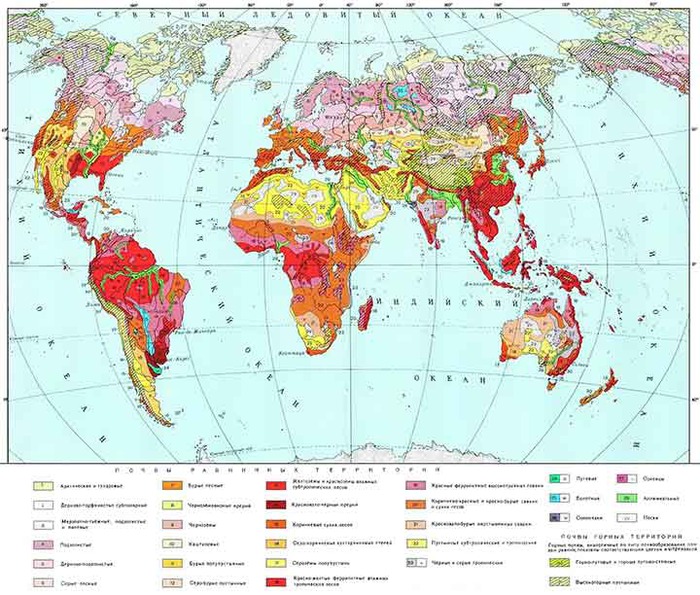

Рисунок 5 - Ареалы различных значений одного или нескольких свойств почвы

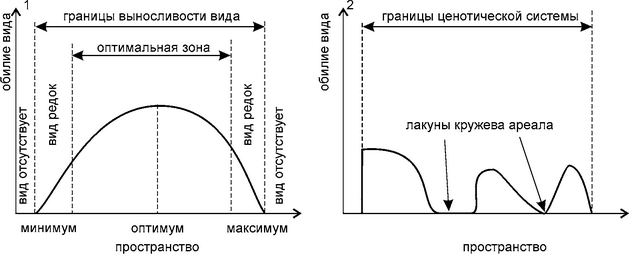

Рисунок 6 - Распределение обилия вида в пределах его ареала

« Биоценоз. Биогеоценоз. Экосистема » Содержание

Введение 3

1 Биоценоз 5

1. 1 Биоценоз как явление 5

1.2 Видовой состав биоценоза 6

1.3 Структура биоценоза 8

1.4 Отношения между организмами биоценоза 10

1.5 Динамика биоценоза 11

1.6 Стадии формирования биоценоза 13

1.7 Классификация биоценозов 16

2 Биогеоценоз 19

2. 1 Круговорот веществ в биогеоценозе 20

2.2 Пищевые связи, экологическая пирамида 21

2.3 Возможные направления изменения биогеоценоза 23

3 Экосистема 25

3.1 Экосистема - основное понятие экологии 25

3.2 Биотическая структура экосистем 26

3. 3 Экологические факторы экосистемы 28

3.4 Функционирование экосистем 30

3.5 Воздействие человека на экосистему 33

Заключение 36

Список использованных источников 39

Введение

Слово "экология" образовано из двух греческих слов: "oicos", что означает дом, жилище, и "logos" - наука и дословно переводится как наука о доме, местообитании. Впервые этот термин использовал немецкий зоолог Эрнст Геккель в 1886 году, определив экологию как область знаний, изучающую экономику природы, - исследование общих взаимоотношений животных как с живой, так и с неживой природой, включающей все как дружественные, так и недружественные отношения, с которыми животные и растения прямо или косвенно входят в контакт. Такое понимание экологии стало общепризнанным и сегодня классическая экология - это наука об изучении взаимоотношений живых организмов с окружающей их средой.

Живое вещество настолько многообразно, что его изучают на разных уровнях организации и под разным углом зрения.

Уровни организмов, популяций и экосистем являются областью интересов классической экологии.

В зависимости от объекта исследования и угла зрения, под которым он изучается, в экологии сформировались самостоятельные научные направления.

По размерности объектов изучения экологию делят на аутэкологию (организм и его среда), популяционную экологию (популяция и ее среда), синэкологию (сообщества и их среда), биогеоцитологию (учение об экосистемах) и глобальную экологию ( учение о биосфере Земли).

В зависимости от объекта изучения экологию подразделяют на экологию микроорганизмов, грибов, растений, животных, человека, агроэкологию, промышленную (инженерную), экологию человека и т.п.

По средам и компонентам различают экологию суши, пресных водоемов, моря, пустынь, высокогорий и других средовых и географических пространств.

К экологии часто относят большое количество смежных отраслей знаний, главным образом из области охраны окружающей среды.

В данной работе рассмотрены прежде всего основы общей экологии, то есть классические законы взаимодействия живых организмов с окружающей средой.