- •Геомеханика как раздел горной науки.

- •Практическая значимость задач, решаемых геомеханикой.

- •Петрографические особенности горных пород.

- •14. Упругие деформации.

- •15. Пластические деформации.

- •16. Частные случаи ндс.

- •18. Теория наибольших деформаций.

- •23. Проявление горного давления в подготовительных выработках

- •24.Проявление горного давления и его распределение вокруг очистны выработок

- •25. Общее глубинное строение земли

- •26. Тектоническое строение земли и роль глубинных разломов

- •27. Тектонические движения земной коры

- •28. Причины тектонических движений

- •29. Напряженное состояние верхней части земной коры

- •30. Природный поля напряжений

- •31. Напряженное состояние горных пород до проведения в них выработок

- •32. Сейсмические напряжения в массиве горных пород.

- •33. Факторы, определяющие напряженное состояние пород вокруг выработок.

- •34.Распределение напряжений вокруг круглой выработки.

- •35. Тангенциальные напряжения на контуре эллиптической выработки.

- •36. Определение параметров зон хрупкого разрушения пород вокруг выработок.

- •38. Общие сведения о горных ударах и техногенных землятресениях.

- •39. Отнесение месторождений к склонным и опасным по горным ударам.

- •40. Формы проявления горных ударов: горно-тектонические удары, горные удары, микроудары.

- •41. Формы прроявления горных ударов: толчки, стреляния, интенсивное заколообразование, шелушение.

- •43. Понятия сдвижения горных пород и сдвижения земной поверхности.

- •44. Зоны и области сдвижения пород.

- •46.Линейные параметры процесса сдвижения.

- •47.Факторы,влияющие на процесс сдвижения.

- •50.Методы оценки устойчивости обнажений.

- •51.Способы охраны и поддержания горных выработок.

- •52.Напряженное состояние пород в бортах открытых горных выработок.

- •56.Основные виды деформаций бортов и откосов выработок.

- •57.Второстепенные виды деформаций бортов карьеров.

- •58.Методы расчета устойчивости бортов карьеров и отвалов.

- •59.Сущность оценки устойчивости откосов методом алгеброического сложения сил по круглоцилиндрической поверхности скольжения.

- •60. Сущность оценки устойчивости откосов методом многоугольника сил.

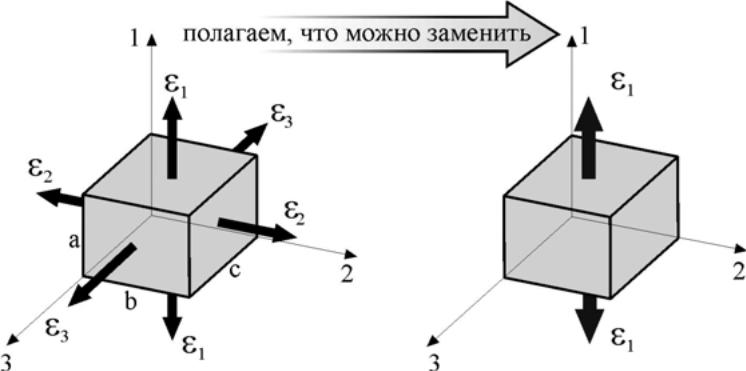

18. Теория наибольших деформаций.

Согласно второй теории прочности, в качестве критерия прочности принимают наибольшую по абсолютной величине линейную деформацию.

Предполагается, что нарушение прочности в общем случае напряженного со-стояния наступает, когда наибольшая линейная деформация достигает своего допускаемого значения, то есть

εmax≤[ε]

При

этом допускаемая деформация материала

определяется при простом растяжении-сжатии

19. теория наибольших касательных напряжений.

Теория, которая предложена Ш. Кулоном в 1773 г., а позднее Х.Треска в 1869 г. [1], предпо-лагает наступление предельного состояния тела, - разрушения или пластического течения,- если максимальные касательные напряжения достигнут критического значения. Эта теория была положена в основу теории пластичности.

В системе осей σ1>σ2>σ3 предельная поверхность представляет собой правильный шестигранный ци-линдр (призма Кулона), равно-наклоненный ко всем трем осям напряжений. Этот критерий был назван условием текучести и хорошо отражает поведение идеально пластического материала под произвольной сжимающей нагрузкой.

-σp<σi-σj<σc(i,j=1,2,3).

В частном случае изотропного тела предельная поверхность пре-вращается в правильную шестигранную призму (призму Кулона), пред-ставленную на рис. 1.3. Однако этот критерий даже для пластического материала не пригоден в области растягивающих напряжений, когда разрушение происходит не пластическим сдвигом, а в виде отрыва. Для хрупких материалов этот критерий не пригоден ввиду того, что пре-дельная огибающая кругов О. Мора имеет переменный угол наклона.

С нашей точки зрения важным преимуществом данной теории является утверждение, что на условие текучести не влияет промежуточ-ное главное напряжение. Впервые теория правильно отразила для одно-родного материала феномен независимости действия разнонаправлен-ных касательных напряжений, что полностью совпадает с эксперимен-том и более глубокими теоретическими и физическими соображениями. К сожалению, в дальнейшем произошел отход от этого положения в сторону мнимой общности теории. Так, попытка учета промежуточного

20. теория прочности о.мора.

Одной из первых и весьма плодотворных попыток создания об-щего для всего многообразия материалов критерия прочности была тео-рия прочности О. Мора (1900 г.). В ее основе лежит предположение, что промежуточная компонента тензора напряжений не влияет на прочность материала, а предельное со-стояние возникает на площад-ках, которые всегда проходят через направление промежу-точного главного напряжения. При этом если на некоторой площадке тела с нормалью n, на которой действует нор-мальное σn и касательное τnt, напряжения возникает пре-дельное состояние в виде не-упругого сдвига (скольжения), то предельное значение каса-тельного напряжения τnt зависит от нормального напряже ния σn на площадке.

Предельная поверхность строится на диаграмме О. Мора в виде огибающей наибольших (предельных) кругов напряжений. Такое пред-ставление напряженного состояния тела в виде кругов на диаграмме Мора и предельных поверхностей в виде огибающих наибольших кру-гов дало возможность исследователям значительно увеличить нагляд-ность и упростить сравнительный поиск теорий прочности для разных материалов. Теория Мора не только характеризует предельное напря-женное состояние материала, при котором происходит разрушение, но и предсказывает ориентацию предельной площадки, на которой реализу-ется предельное состояние.

21. понятие горного давления.

. Горное давление – это силы (напряжения), возникающие в массиве пород, окружающих горную выработку. Проявляется: в виде прогиба кровли, вспучивания почвы, растрескивания, сдвижения, деформации и разрушения пород вокруг выработки, раздавливание и отжиме целиков угля, увеличения нагрузки на крепь, внезапных выбросах угля и газа, горных ударов и пр. Горное давление зависит от глубины расположения выработки, физико – механических свойств горных пород (трещиноватости, крепости, управляемости, обрушаемости и тд.), мощности и угла залегания пластов, размера поперечного сечения выработки, способов выемки угля, механической характеристики крепи и многих других параметров. Эффективность и безопасность горных работ в значительной степени зависят от характера проявления горного давления и от умения управлять им. Управление горным давлением (кровлей) – совокупность мероприятий по регулированию проявлений горного давления в призабойном пространстве очистной выработки и прилегающих к ней подготовительных выработок с целью обеспечения безопасности работ и необходимых производственных условий.

22. основные гипотезы горного давления. Горные породы в нетронутом массиве находятся в состоянии напряженного равновесия. При очистных работах равновесие в массиве нарушается и происходят сложные, многообразные не полностью изученные процессы. Имеется несколько гипотез (научных предположений) о проявлениях горного давления в зонах очистных работ.

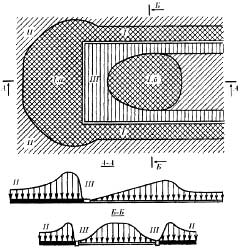

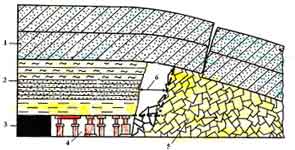

Гипотеза консольных плит.

Условные обозначения

Основная кровля

Непосредственная кровля

Пласт угля

Призабойное пространство

Обрушенная непосредственная кровля

шаг обрушения кровли

Согласно этой гипотезе породы непосредственной кровли над призабойным пространством после первого обрушения рассматриваются, как консольная плита, опирающаяся на массив угля и удерживается от обрушения массивом угля, а также крепью выработки. Давление на крепь определяется массой консоли пород непосредственной кровли. Основная кровля опирается на нетронутый массив и обрушенную непосредственную кровлю, прогибается и обрушается на значительном расстоянии от забоя.

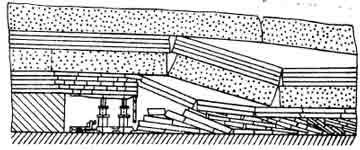

Гипотеза шарнирных блоков

Непосредственная

кровля беспорядочно расслаивается и

разрушается на мелкие куски, подбучивая

основную кровлю. Основная кровля

разрушается на крупные блоки, которые

поворачиваются в «шарнирах» без выпадания

отдельных частей, укладываются на

обрушенные породы непосредственной

кровли.

Непосредственная

кровля беспорядочно расслаивается и

разрушается на мелкие куски, подбучивая

основную кровлю. Основная кровля

разрушается на крупные блоки, которые

поворачиваются в «шарнирах» без выпадания

отдельных частей, укладываются на

обрушенные породы непосредственной

кровли.

Опорное давление. Зоны пониженных напряжений. При разработке пласта длинными забоями с обрушением пород кровли происходит перераспределение напряжений в породах кровли и образования вблизи контура выработанной площади краевых зон, находящихся под действием опорного давления. Опорное давление – это повышенное (по сравнению с первоначальным, существовавшим до разработки пласта) давление нависающих пород, действующее по опорному контуру обнажения. Опорное давление действует перпендикулярно к пласту.

I – ниже откаточного и выше вентиляционного штреков -зона постоянного (повышенного) опорного давления, шириной 15-50м. Iа – впереди очистного забоя – зона временного опорного давления шириной 20-50м, перемещается с подвиганием очистного забоя. Iб – зона опорного давления в пределах выработанного пространства. Зона II – не затронута сдвижением, напряжение не претерпели изменений. Зона II – зона пониженных напряжений – над призабойным пространством, в зоне раздавливания угля впереди очистного забоя и около подготовительных выработок.