- •18.1 Схемы построения рПрУ.

- •18.1.1 Схемы построения приемников прямого усиления.

- •18.1.2 Схемы построения супергетеродинных приемников ам и

- •18.2 Качественные показатели рПрУ и методы их улучшения.

- •19.1 Структурные схемы рпу,

- •Показатели рпу.

- •19.1 Структурные схемы рпу

- •19.2. Показатели рпу.

- •20.2 Основные теоретические зависимости, описывающие амплитудно-модулированный сигнал.

- •21.2 Детектирование двухполосных сигналов

- •21.3 Детектирование однополосных сигналов

- •21.4 Детектирование в параметрической цепи (синхронный детектор)

- •22.2. Амплитудные детекторы на транзисторах и имс.

- •22.3. Основные характеристики и параметры детекторов.

- •23.2. Принцип построения фазовых и частотных детекторов.

- •23.3 Балансный и кольцевой фазовые детекторы.

- •24.2. Фазовый дискриминатор и дробный детектор( детекторы второго

- •24.3. Частотные и фазовые детекторы на имс.

- •25.2. Режимы работы гвв.

- •25.3. Расчет гвв.

- •26.2. Выбор эп для выходных каскадов рпу.

- •26.3. Простая схема выходного каскада генератора.

- •26.4. Сложная схема выходного каскада.

- •24.5. Настройка выходных каскадов.

- •27.1. Принцип амплитудной модуляции.

- •27.2. Характеристики модуляторов.

- •28.2. Бесфильтровый способ получения балансной модуляции.

- •28.3 Компенсационный метод формирования однополосного сигнала.

- •29.2. Схемы частотных и фазовых модуляторов.

- •30.2 Режимы работы и возбуждения аг

- •30.2. Схемы автогенераторов.

- •Коу, л.31. Схемы автогенераторов

- •32.2. Синтезаторы частот (сч)

- •32.2.1. Синтезатор частот, выполненный методом идентичных декад

- •32.2.2. Синтезатор частот, выполненный методом косвенного синтеза.

- •33.2. Демодуляторы двоично-манипулированных сигналов.

- •34.2. Приемники цифровых волоконно-оптических систем связи.

- •Цволс обеспечивают высокоскоростную передачу больших потоков информации.

- •В качестве светоизлучателей в волс применяют полупроводниковые лазеры, а в качестве светоприемников – фотодиоды.

- •После приема оптических сигналов они преобразуются в электрические и далее усиливаются и обрабатываются эчп.

34.2. Приемники цифровых волоконно-оптических систем связи.

В информационных системах оптического диапазона применяется временная, пространственная и полярная модуляция. В оптоволоконных системах связи преобладающее применение получила модуляция по интенсивности. Все виды импульсной модуляции относятся к модуляции по интенсивности. Модуляция по интенсивности легко реализуется, отличается высоким быстродействием и линейностью.

Так же, как и в радиодиапазоне, в оптическом диапазоне

существует два основных метода приема сигналов: когерентный и некогерентный. Но, в отличие от радиодиапазона, предельные чувствительности при когерентном и некогерентном методах приема оказываются соизмеримыми.

В радиодиапазоне тепловой шум значительно больше квантового. Это выражается неравенством

hf « kT, (34.1)

где: h

– постоянная Планка (h

= 6,622 10

![]() Дж с), f

– частота принимаемого оптического

излучения (hf

– энергия кванта принимаемого излучения),

kT

– спектральная плотность мощности

шума, постоянная Больцмана k

( k

=1,38 10

Дж с), f

– частота принимаемого оптического

излучения (hf

– энергия кванта принимаемого излучения),

kT

– спектральная плотность мощности

шума, постоянная Больцмана k

( k

=1,38 10![]() Дж/град,

Дж/град,

Т –абсолютная температура).

С ростом частоты проявляются корпускулярные свойства излучения, и при hf » kT шум определяется только квантовыми эффектами и называется квантовым шумом. При комнатной температуре квантовый шум становится преобладающим на частотах

f > 6 ТГц, или при длинах волн λ < 50мкм.

В условиях действия только квантового шума теоретический предел чувствительности при когерентном и некогерентном методах приема оказываются соизмеримыми. Теоретический предел чувствительности приемников оптического излучения равен в этом случае:

P![]() =n*(h*f*

F/

=n*(h*f*

F/![]() )

(34.2)

)

(34.2)

где: n =1 и 2 для гетеродинных приемников и приемников прямого детектирования, соответственно, ∆F- полоса принимаемых частот, η – квантовая эффективность детектора излучений (обычно η близка к единице).

Наличие внешних и внутренних помех приводит к снижению чувствительности, по сравнению с теоретически достижимой. К таким помехам относятся помехи фонового излучения, собственные шумы детектора и другие.

КОУ, Л.34, стр.5

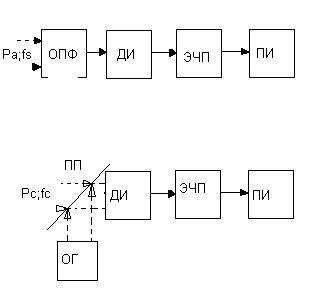

Структурная схема приемника прямого детектирования приведена на рис. 34.3а, а гетеродинного на рис. 34.3б.

а)

б)

Рис. 34.3. Структурные схемы приемников оптического диапазона: некогерентный приемник прямого детектирования (а), гетеродинный когерентный приемник(б): ОГ-оптический гетеродин

В приемнике прямого детектирования (рис.34.3а) оптическое излучение проходит через оптический полосовой фильтр (ОПФ), предназначенный для ослабления фоновых излучений и концентрируется на поверхности детектора излучения(ДИ). ДИ преобразует оптический сигнал в электрический. Электрический сигнал усиливается и обрабатывается электронной частью приемника (ЭЧП) и далее поступает к потребителю информации (ПИ). Для увеличения чувствительности приемника прямого детектирования перед детектором может быть установлен оптический квантовый усилитель (ОКУ).

При гетеродинном

приеме когерентного излучения (рис.34.3б),

принимаемый сигнал с частотой f

и опорное колебание f

с помощью полупрозрачной пластины ПП

направляют на поверхность детектора

излучения. В результате интерференции

на выходе детектора возникает электрический

сигнал с частотой f

![]() = f

= f

![]() - f

- f![]() , лежащий в диапазоне радиочастот. Этот

сигнал далее усиливается и обрабатывается

электронной частью приемника и поступает

к потребителю информации.

, лежащий в диапазоне радиочастот. Этот

сигнал далее усиливается и обрабатывается

электронной частью приемника и поступает

к потребителю информации.

КОУ, Л.34, стр.6

Для средней области ИК-диапазона является приемное устройство, на входе которого используется параметрический преобразователь частоты (ППЧ). Структурная схема этого приемника приведена на рис. 34.4. ППЧ выполняется на нелинейных кристаллах, в которых за счет параметрического взаимодействия оптических колебаний сигнала и накачки происходит перенос информации на суммарную частоту

f![]() + f

+ f

![]() , лежащую обычно в видимом поддиапазоне,

где имеются эффективные детекторы

излучения. Небольшие потери преобразования

и малые шумы преобразования позволяют

реализовать высокую чувствительность

приемников с ППЧ.

, лежащую обычно в видимом поддиапазоне,

где имеются эффективные детекторы

излучения. Небольшие потери преобразования

и малые шумы преобразования позволяют

реализовать высокую чувствительность

приемников с ППЧ.

Рис. 34.4. Оптический приемник с параметрическим преобразователем

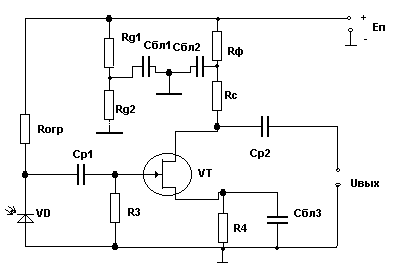

Непременным условием, обеспечивающим высокую чувствительность приемников оптической и волоконно-оптической связи, является хорошее сопряжение фотоприемника с широкополосным усилителем. При использовании в качестве приемника оптического излучения фотодиода ФД, простейшим решением является применение каскада на полевом транзисторе

(рис. 34.5).

Рис. 34.5. Фотоприемное устройство с фотодиодом и каскадом на ПТ

Большое входное сопротивление каскада на ПТ обеспечивает его сопряжение с фотодиодом.

КОУ, Л.34, стр.7

Итоги занятия: