- •Вопрос 1 Связь геодезии с другими науками. Геодезия развивается в тесной связи с другими научными дисциплинами. Большое влияние на развитие геодезии оказывают математика, астрономия, физика.

- •Вопрос 2 Масштаб плана. Численный, линейный, переходный и поперечный. Точность масштаба.

- •Вопрос 5

- •Вопрос 6 Понятие о зонально-поперечной проекции Гауса Всю Земную поверхность делят меридианами на 6 или 3 градусные зоны

- •Вопрос 8 Топографические карты России – их номенклатура и Разграфка

- •Вопрос 15 Прямая геодезическая задача 2.3.1. Прямая геодезическая задача

- •Вопрос 16 Обратная геодезическая задача

- •Вопрос 17 Основные формы рельефа

- •Вопрос 18 Сущность способа изображения рельефа

- •Вопрос 20 Крутизна и направление ската. Масштаб заложения

- •Вопрос 21 Решение задач по карте с горизонталями

- •Вопрос 22 Классификация ошибок измерений и их свойства

- •Вопрос 25 Цилиндрический уровень

- •Вопрос 26 Круглый уровень

- •Вопрос 27 Фокусное расстояние системы линз

- •Вопрос 28 Зрительная труба с внутренней фокусировкой

- •Вопрос 29 Установка зрительной трубы для наблюдений

- •Вопрос 30 Поверка и юстировка теодолита

- •Вопрос 31 Измерение горизонтального угла Горизонтальный угол – это угол заключенный между проекциями линии местности на горизонтальную плоскость

- •Вопрос 32 Увеличение зрительной трубы

- •Вопрос 33 Поле зрения зрительной трубы

- •Вопрос 34 Измерение вертикального угла mo

- •1. Общие положения

- •2. Определение мо

- •3. Приведение мо к нулю

- •4. Измерение вертикальных углов

- •Вопрос 35 Влияние коллимационной ошибки на измеряемое направление линии

- •Вопрос 36 Влияние наклона оси вращения зрительной трубы, на измеряемое направление линии.

- •Вопрос 37 Влияние ошибки центрирования инструмента и установка вех на измеряемое расстояние

- •Вопрос 38 Определение неприступного расстояния

- •Вопрос 39 Принцип измерения расстояния оптическим дальномером

- •Вопрос 40 Нитяной дальномер в трубе с наружным фокусированием

- •Вопрос 41 Приведение к горизонту наклонных расстояний, измеренных нитяным дальномером с вертикальной рейкой

- •Вопрос 42 Нитяной дальномер в зрительной трубе с внутренним фокусированием , определение поправки p для различных расстояний

- •Вопрос 43 Понятие о государственной геодезической сети России. Закрепление и определение пунктов в геодезической сети

- •Вопрос 44 Теодолиты 2т30п их основные части и характеристики

4. Измерение вертикальных углов

Угол наклона (вертикальный угол) визирного луча по отношению к плоскости горизонта измеряют при КЛ или КП посредством взятия отсчётов по вертикальному кругу. В конечном счёте угол наклона вычисляют по одной из формул:

![]() =

КЛ

– МОСР;

=

МОСР –

КП;

=

(КЛ

– КП)/2,

=

КЛ

– МОСР;

=

МОСР –

КП;

=

(КЛ

– КП)/2,

где КЛ и КП – соответственно средние отсчёты, считанные по микроскопу с вертикального круга при положении КЛ и КП теодолита (табл. 7).

Формулы углов наклона применяются при измерении большого числа углов. При применении последней формулы вычисления отпадает необходимость в предварительном вычислении МО для вертикального круга.

Вопрос 35 Влияние коллимационной ошибки на измеряемое направление линии

Коллимацио́нная оши́бка — угол между оптической и геометрической осями зрительной трубы. Исправляется или передвижением сети нитей или чаще перекладыванием инструмента, отчего коллимационная ошибка меняет свой знак, и среднее из двух наблюдений будет от неё свободно. У больших неподвижных инструментов её определяют при помощи горизонтальных коллиматоров.

Оптическая ось есть прямая, соединяющая оптический центр объектива с центром окулярной сети нитей, геометрическая же ось трубы есть: или ось цапф (в нивелирах), или прямая, перпендикулярная оси вращения трубы. Коллимационная ошибка может быть уничтожена передвижениями сети в окуляре, но достигнуть такого уничтожения на практике, вообще говоря, очень трудно и потому обыкновенно довольствуются сделать её малой, и затем её или определяют при помощи коллиматоров, или вовсе исключают.

Исключение влияния коллимационной ошибки на результаты наблюдений достигается наблюдениями при двух положениях инструмента так, чтобы в одном положении влияниё её было со знаком «+», а в другом со знаком «−». Среднее из двух наблюдений будет свободно от действия коллимационной ошибки, если только она была неизменна.

Вопрос 36 Влияние наклона оси вращения зрительной трубы, на измеряемое направление линии.

Н аклон

оси ZZ1 на угол i приводит к тому, что ось

вращения трубы будет наклонена к

горизонту на тот же угол (рис.4.13);

коллимационная плоскость отклонится

от вертикального положения на тот же

угол. Следовательно, и влияние наклона

оси вращения алидады аналогично влиянию

неравенства подставок. Различие состоит

в том, что ошибка в отсчете по лимбу

из-за наклона оси вращения алидады имеет

один и тот же знак при КЛ и КП. Таким

образом, и средний отсчет также содержит

эту ошибку.

Для

ослабления влияния наклона оси вращения

алидады следует как можно тщательнее

выполнять горизонтирование теодолита

и следить за пузырьком уровня во время

работы. При точных измерениях углов для

исключения этой ошибки определяют угол

i из дополнительных отсчетов по шкале

уровня и вводят в отсчеты по лимбу

поправки, вычисляемые по формуле (4.13).

аклон

оси ZZ1 на угол i приводит к тому, что ось

вращения трубы будет наклонена к

горизонту на тот же угол (рис.4.13);

коллимационная плоскость отклонится

от вертикального положения на тот же

угол. Следовательно, и влияние наклона

оси вращения алидады аналогично влиянию

неравенства подставок. Различие состоит

в том, что ошибка в отсчете по лимбу

из-за наклона оси вращения алидады имеет

один и тот же знак при КЛ и КП. Таким

образом, и средний отсчет также содержит

эту ошибку.

Для

ослабления влияния наклона оси вращения

алидады следует как можно тщательнее

выполнять горизонтирование теодолита

и следить за пузырьком уровня во время

работы. При точных измерениях углов для

исключения этой ошибки определяют угол

i из дополнительных отсчетов по шкале

уровня и вводят в отсчеты по лимбу

поправки, вычисляемые по формуле (4.13).

Вопрос 37 Влияние ошибки центрирования инструмента и установка вех на измеряемое расстояние

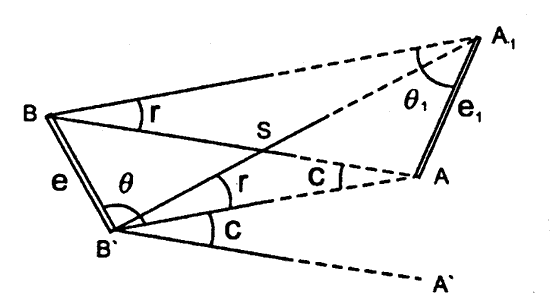

Теодолит устанавливают над точкой В (рис. 1.87) с ошибкой е, т. е. фактически он установлен над точкой В'. Величину е и угол Ө, равный углу ВВ'А, называют линейным и угловым элементами центрировки. Проведя через В' линию В'А', параллельную ВА, видим, что при визировании из точки В' на точку А получаем отсчет по лимбу ошибочным на величину с, называемую поправкой за центрировку.

Рис. 1.87. Элементы центрировки и редукции и вызываемые ими поправки

В треугольнике ВВ'А по теореме синусов имеем

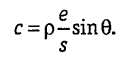

откуда, учитывая малость угла с, находим

(1.72)

(1.72)

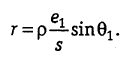

Если визирная цель установлена в точке А1, то вследствие этого возникает поправка за редукцию, величины е1 и Ө1 называют линейными и угловыми элементами редукции. В этом случае вместо направления ВА получаем направление BA1. В треугольнике ВАА1 по теореме синусов с учетом малости угла r находим

(1.73)

(1.73)

Ввиду малости величины в можно считать угол А1В'А равным углу А1ВА. Тогда направление ВА изменит свое значение на величину, равную сумме поправок за центрировку и редукцию, т. е. на величину (с + r).

При выполнении высокоточных угловых измерений элементы е, Ө центрировки и е1, Ө1 редукции находят из специальных определений графическим или аналитическим методами, и значения поправок (с + r) вводят в каждое измеренное направление.

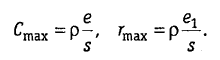

При угловых измерениях техническими теодолитами стремятся прибор и визирную цель устанавливать так, чтобы значения с и r не превышали точность угловых измерений. Известно, что ошибка центрирования нитяным отвесом равна 3-5 мм, оптическим отвесом — 0,5-1,0 мм. Формулы (1.72), (1.73) показывают, что при Ө = Ө1= 0, 180° с = r = 0, а при Ө = Ө1 = 90°, 270° получаем максимальные по абсолютной величине значения

(1.74)

(1.74)

Формулы (1.72)—(1.74) показывают, что значения с и r возрастают обратно пропорционально расстоянию S.

При е = е1 = 5 мм, s = 100 м, r =3438' находим сmах = rmах = ±0,17', при тех же значениях е, е1 и s = 50 м сmах = rmах = 0,34'. Следовательно, необходимо стремиться, чтобы стороны измеряемых углов не были короткими, при коротких сторонах необходимо повысить точность центрирования и установки визирных марок (вех) на наблюдаемой точке.