- •Функции телекоммуникационной системы

- •Понятие сложной системы

- •Основные этапы развития телефонной связи

- •Системы телефонной связи

- •Понятие математического моделирования

- •Связь между объектом и его моделью

- •7. Этапы обновления научных результатов по к. Попперу

- •8. Содержание интеллектуального анализа данных

- •9. Типы управления системой

- •Классификация систем связи рф

- •Понятия сети и системы

- •Основные направления развития internet

- •13. Физические основы телефонии

- •7.7.1. Вопросы к экзамену

- •Стратегии и сценарии перехода к ngn

- •Модель сети, предложенная мсэ

- •Проблемы ограниченных возможностей

- •Структура сети. Основные понятия

- •Методы оптимизации

- •Методы одномерной оптимизации

- •37. Метод линейного программирования

- •38. Структурные характеристики сетей и систем

- •39. Приложение теории графов для анализа структуры сетей связи

- •40. Задача синтеза структуры сети

- •41. Формализованные методы прогнозирования развития систем и сетей связи

- •42. Эвристические методы прогнозирования развития систем и сетей

Классификация систем связи рф

Полное объединение сетей общего пользования и сетей ведомственной связи практически невозможно по ряду объективных и субъективных причин, но процессы интеграции, конвергенции и консолидации могут стать катализатором их успешного развития на перспективу.

Понятия сети и системы

Термин «система» обычно рассматривается как более общий. Например, для системы телефонной связи определяются: цель ее построения, принципы развития, структура сети, алгоритмы сигнализации и другие атрибуты.

С другой стороны, для сети специфицируют ряд систем: нумерации (и/или адресации), технического обслуживания и ряд других атрибутов, которые более корректно было бы называть подсистемами.

Основные направления развития internet

13. Физические основы телефонии

(информация более подробная в Лекция №3)

Первая конструкция микрофона была запатентована в 1876 году А. Беллом. Она представляла собой "жидкостный передатчик", принцип устройства которого был достаточно прост. В трубообразный сосуд был налит раствор кислоты, в котором "плавала" пергаментная диафрагма с присоединенным к ней проводом. Когда кто-то говорил в рупор, диафрагма начинала колебаться, провод больше или меньше погружался в раствор и, соответственно, менялось сопротивление электрической цепи, с которой он был соединен.

По дороге сигналы сильно ослабевают, поэтому предусмотрены промежуточные усилители. Их нередко встраивают в кабели и ставят на ретрансляторы (от лат. re – приставка, указывающая на повторное действие, и translator – «переносчик»), передающие сигналы по наземным линиям связи или через спутник. Телефон был изобретен американцем А. Г. Беллом 14 февраля 1876 г. Конструктивно телефон Белла представлял собой трубку, внутри которой находился магнит. На полюсных наконечниках его надета катушка с большим числом витков изолированного провода. Против полюсных наконечников расположена металлическая мембрана.

Угольный микрофон, запатентованный в 1886 году Т. Эдисоном, представлял собой сосуд, заполненный угольными гранулами, которые находятся между двумя электродами. Один электрод соединен с металлической диафрагмой, закрывающей сосуд. Когда диафрагма колебалась под действием звуковой волны, гранулы сжимались, менялось сопротивление в цепи, и появлялся электрический ток.

Главный принцип телефонии – преобразование акустического сигнала в электрический и обратно. (подробное описание в 3 ответе).

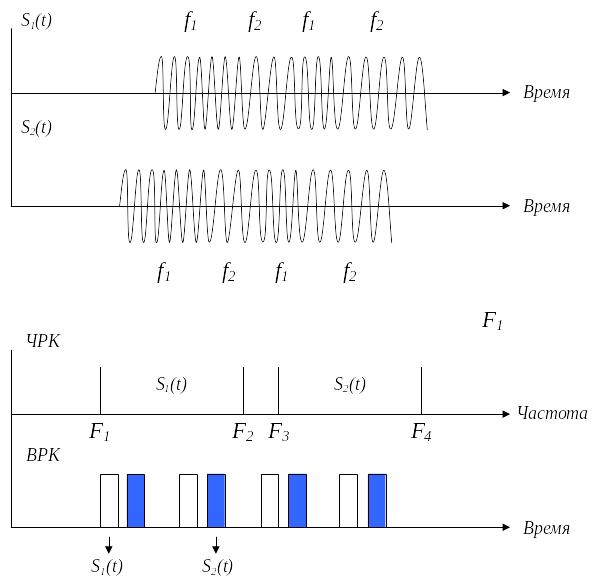

14. Основы многоканальной связи(из лекции №3)

Высокая стоимость линейно-кабельных сооружений стимулировала развитие многоканальной связи. Этот термин обычно используется в тех случаях, когда среда передачи (например, два или четыре провода, оптическое волокно или пара волокон) обеспечивает создание двух или более каналов. Оборудование, обеспечивающее такую возможность, называется системой передачи. Ранее чаще встречался термин "аппаратура уплотнения".

П ринципы

уплотнения основаны на различных

способах разделения каналов. Можно

выделить два базовых способа – частотное

(ЧРК) и временное

(ВРК) разделение каналов.

ринципы

уплотнения основаны на различных

способах разделения каналов. Можно

выделить два базовых способа – частотное

(ЧРК) и временное

(ВРК) разделение каналов.

Частотное и временное разделение каналов для уплотнения среды передачи сигналов.

Теорема Котельникова (в ряде источников – Котельникова-Найквиста)

В России используется так называемая европейская цифровая иерархия систем с ИКМ. Ее основу составляет канал с пропускной способностью 64 кбит/с. Он также известен как основной цифровой канал (ОЦК). Величина 64 кбит/с определена из таких соображений:

верхняя граница канала тональной частоты равна 3,4 кГц;

следовательно, fD ≥ 6,8 кГц, но для надежной передачи информации выбран номинал 8 кГц, то есть отсчеты берутся 8000 раз в секунду;

каждый отсчет кодируется восемью битами, то есть в секунду передается 64000 битов.

Первичная цифровая система передачи (ЦСП) с ИКМ предоставляет 30 каналов для передачи информации пользователей. Ее часто называют системой ИКМ-30. В ряде публикаций встречается название ИКМ-30/32. Такое название связано с тем, что общее количество каналов равно 32. Нулевой канал (или КИ – канальный интервал) является служебным. Он используется для корректной работы ЦСП. Шестнадцатый КИ выделен для обмена сигналами управления и взаимодействия, которые нужны для функционирования коммутируемых (вторичных) сетей. Количество каналов и скорости передачи в ЦСП европейской цифровой иерархии определены следующим образом:

Уровень – 0, Количество каналов – 1, Скорость передачи – 64 кбит/с;

Уровень – 1, Количество каналов – 30, Скорость передачи – 2048 кбит/с; Уровень – 2, Количество каналов – 120, Скорость передачи – 8,448 кбит/с; Уровень – 3, Количество каналов – 480, Скорость передачи – 34,368 кбит/с; Уровень – 4, Количество каналов – 1920, Скорость передачи – 139,264 кбит/с.

В коммутируемых сетях (особенно – в телефонной) чаще используется тракт с пропускной способностью 2048 кбит/с. Он известен также по названию "E1".

В последние годы широко используется синхронная иерархия (SDH), в которой все номиналы скоростей связаны между собой общим множителем – "4".

Виды оборудования класса SDH:

STM-1 – 155,520 Мбит/с;

STM-4 – 622,080 Мбит/с;

STM-16 – 2405,376 Мбит/с;

STM-64 – 9621,504 Мбит/с.

15.Основы коммутации (Определение из википедии) Коммута́ция — процесс соединения абонентов коммуникационной сети через транзитные узлы.

Коммуникационные сети должны обеспечивать связь своих абонентов между собой. Абонентами могут выступать ЭВМ, сегменты локальных сетей, факс-аппараты илителефонные собеседники. Как правило, в сетях общего доступа невозможно предоставить каждой паре абонентов собственную физическую линию связи, которой они могли бы монопольно «владеть» и использовать в любое время. Поэтому в сети всегда применяется какой-либо способ коммутации абонентов, который обеспечивает разделение имеющихся физических каналов между несколькими сеансами связи и между абонентами сети.

Каждый абонент соединен с коммутаторами индивидуальной линией связи, закрепленной за этим абонентом. Линии связи, протянутые между коммутаторами, разделяются несколькими абонентами, то есть используются совместно.

Коммутационная станция любого типа (ручная или автоматическая, простейшая электромеханическая или самая современная цифровая) может быть представлена при помощи простой модели.

Процессы P(t) и R(t) позволяют описать существенную часть этапов обслуживания вызовов в телефонной сети общего пользования (ТФОП).

Иерархические уровни в ТФОП:

16 . Модель телефонной сети Городская телефонная сеть — это совокупность линейных и станционных сооружений. Сеть, имеющая одну АТС, называется нерайонированной. Линейные сооружения такой сети состоят только из абонентских линий. Типовое значение емкости такой сети 8-10 тысяч абонентов. При больших емкостях из-за резкого увеличения длины АЛ целесообразно переходить на районированное построение сети. В этом случае территория города делится на районы, в каждом из которых сооружается одна районная АТС (РАТС), к которой подключаются абоненты этого района. Соединения абонентов одного района осуществляется через одну РАТС, абонентов разных РATC — через две. РАТС связываются между собой соединительными линиями в общем случае по принципу «каждая с каждой».

АМТС — автоматическая междугородная телефонная станция УСС – устройство сигнализации и синхронизации УВС — узел входящей связи

УИС — узел исходящей связи

РАТС — районная АТС СЛ — соединительная линия СЛМ — соединительная линия междугородная ЦОВ — центр обработки вызовов (Call-центр) ЗСЛ — заказно-соединительная линия ОС — оконечная станция ЦС — центральная станция

Пример: Нерайонированная ГТС

17 .Компоненты зоновой сети Но чтобы построить такие сети на базе "обычных линий связи", много чего еще потребуется. Необходимы так называемые системы передачи, то есть аппаратура, с помощью которой по линиям связи создают каналы и групповые тракты. А затем организуют из линий, а также узловых и оконечных станций первичные и вторичные сети электросвязи.

Первичные сети состоят только из линий связи, усилительной и каналообразующей аппаратуры на станциях. Вторичные сети содержат, кроме того, узлы коммутации, позволяющие переключать каналы связи на различные направления. А вот уже на основе вторичных сетей создаются многочисленные службы связи, предоставляющие разные услуги. Линии связи, проложенные между городами и в крупных городах, промежуточные усилительные пункты, оконечные пункты - все это первичная сеть, служащая для получения аналоговых и цифровых типовых каналов и трактов.

Первичная сеть делится на магистральную, зоновые и местные сети (см. рис.).

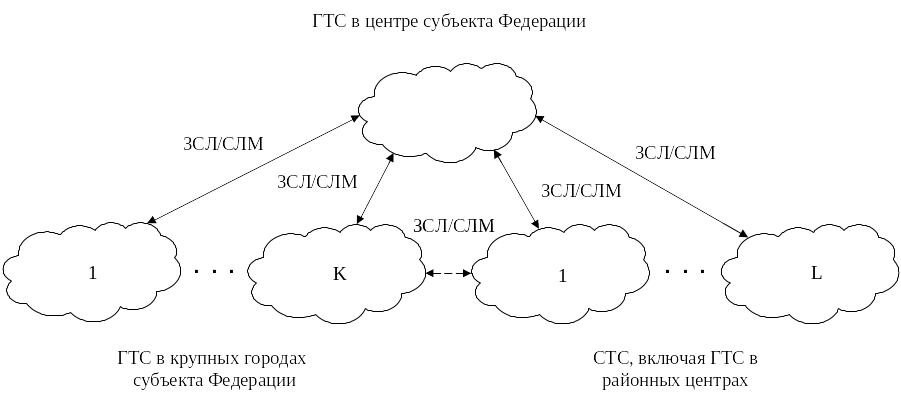

Сеть связи страны (рис состоит из магистральной и зоновых сетей (рис.ниже). Зоновая сеть организуется в пределах одной-двух областей (или республик, краев). Она подразделяется на внутризоновую и местную. Внутризоновая связь соединяет областной (республиканский, краевой) центр с районами. Местная связь включает сельскую связь (райцентр с колхозами, совхозами и рабочими поселками) и городскую связь. Абоненты зоны охватываются единой семизначной нумерацией, и, следовательно, в зоне может быть до 10 миллионов телефонов. Магистральная сеть соединяет Москву с центрами зон (областей, республик, краев), а также зоны между собой (рис.ниже). Внутриобластная (внутризоновая) сеть является сетью областного, краевого или республиканского (в республиках без областного деления) значения. Эта сеть обеспечивает связью областной, краевой или республиканский центр со своими городами и районными центрами и последние между собой, а также выход их на магистральную сеть (рис.).

Рис. Построение магистральной сети и построение зоновой сети. Сеть строится на основе территориально-сетевых (ТСУ) и сетевых (СУ) узлов. Кроме того, сеть связи страны подразделяется на первичную и вторичную.

При построении сети связи исходят из стремления сделать ее экономичной и надежной. Надежность обеспечивается созданием разветвленной сети, применением различных типов линий связи и прокладкой их на различных направлениях. На этих линиях организуется требуемое число каналов с обходными, резервными путями. Необходимо, чтобы каждый узел связи имел два-три обходных независимых пути к другим узлам.

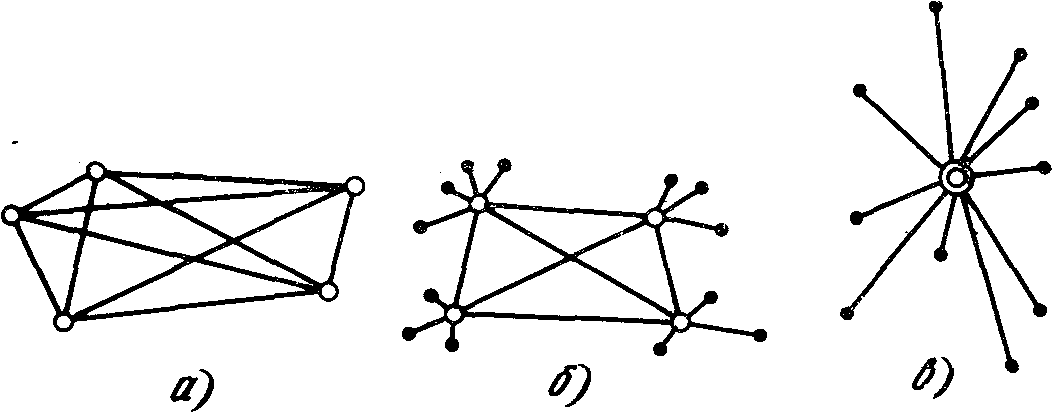

Возможно несколько вариантов построения сети (рис.2): - полносвязное (каждый с каждым), при котором любой узел имеет прямые связи со всеми остальными узлами (рис.2, а); - узловое, при котором несколько пунктов группируются в узлы и последние соединяются между собой (рис.2, 6); - радиальное (звездообразное), при котором имеется лишь один узел с расходящимися линиями по радиусам к другим пунктам (рис.2, в).

Рис.2.

Варианты построения сетей связи:

а

— непосредственное соединение; б —

узловое; в — радиальное.

Рис.2.

Варианты построения сетей связи:

а

— непосредственное соединение; б —

узловое; в — радиальное.

18. Распределение спектра частот - Распределение радиочастотного спектра осуществляется в соответствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации и планом перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, которые разрабатываются государственной комиссией по радиочастотам и утверждаются Правительством Российской Федерации. - Радиочастотный спектр включает в себя следующие категории полос радиочастот:

преимущественного пользования радиоэлектронными средствами, используемыми для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка;

преимущественного пользования радиоэлектронными средствами гражданского назначения;

совместного пользования радиоэлектронными средствами любого назначения

Наименование частотного диапазона |

Границы диапазона (Гц) |

Наименование волнового диапазона |

Границы диапазона (м) |

Крайние низкие, КНЧ |

3 – 30 Гц |

Декамегаметровые |

100 – 10 Мм |

Сверхнизкие, СНЧ |

30 – 300 Гц |

Мегаметровые |

10 – 1 Мм |

Инфранизкие, ИНЧ |

0,3 – 3 кГц |

Гектокилометровые |

1000 – 100 км |

Очень низкие, ОНЧ (ULF) |

3 – 30 кГц |

Мириаметровые (СДВ) |

100 – 10 км |

Низкие частоты, НЧ (LF) |

30 – 300 кГц |

Километровые (ДВ) |

10 – 1 км |

Средние, СЧ (MF) |

0,3 – 3 МГц |

Гектометровые (СВ) |

1 – 0,1 км |

Высокие частоты, ВЧ (HF) |

3 – 30 МГц |

Декаметровые (КВ) |

100 – 10 м |

Очень высокие, ОВЧ (VHF) |

30 – 300 МГц |

Метровые (УКВ) |

10 – 1 м |

Ультравысокие,УВЧ (UHF) |

0,3 – 3 ГГц |

Дециметровые (УКВ) |

1 – 0,1 м |

Сверхвысокие, СВЧ (SHF) |

3 – 30 ГГц |

Сантиметровые (УКВ) |

10 – 1 см |

Крайне высокие, КВЧ (EHF) |

30 – 300 ГГц |

Миллиметровые (УКВ) |

10 – 1 мм |

Гипервысокие, ГВЧ |

300 – 3000 ГГц |

Децимиллиметровые (ОВ) |

1 – 0,1 мм |

Длина волны (λ) – это расстояние двумя ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в одинаковых фазах.

Рассчитать длину радиоволны можно так: 300 (скорость света в мегаметрах в секунду) делим на частоту в мегагерцах, получаем длину волны в метрах, например для 600 МГц длина волны равна 0,5 метра.

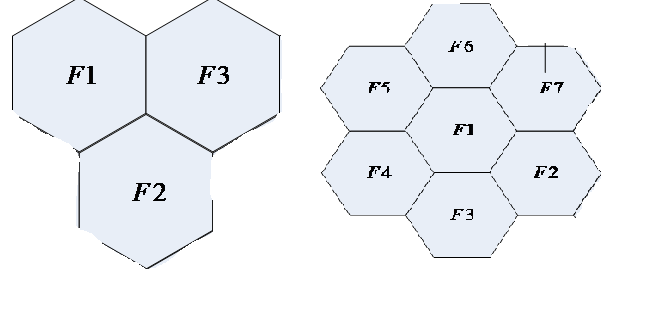

19.Первые системы мобильной телефонной связи использовались органами охраны правопорядка уже в 20-х годах прошлого века.

Сначала

эта сеть строилась на базе аналоговой

техники передачи информации. Затем

наступила эра цифровых технологий. Но

неизменным остался базовый принцип

построения системы мобильной связи –

использование сотовой топологии сети

доступа. Общая зона

покрытия делится на ячейки (соты),

определяющиеся зонами покрытия

отдельных базовых

станций (БС). Соты частично

перекрываются и вместе образуют сеть.

На идеальной (ровной и без застройки)

поверхности зона покрытия одной БС

представляет собой круг, поэтому

составленная из них сеть имеет вид

шестиугольных ячеек (сот).

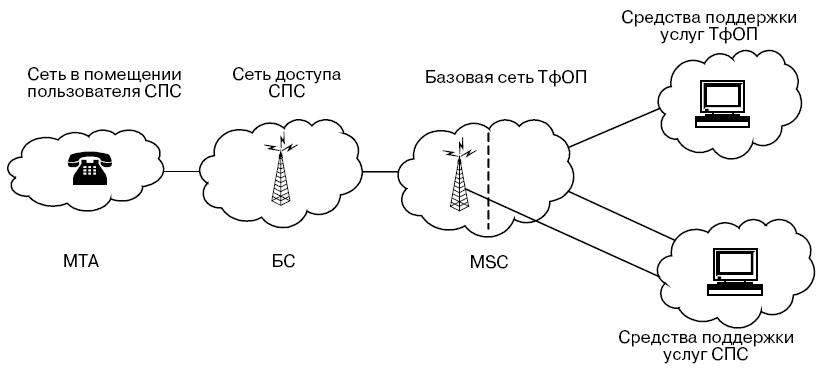

2 сети взаимодействуют через телефонную сеть общего пользования. Могут использоваться 3 или 7 частот(см. рис. выше). Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой (англ. handover).

20.GSM -глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA). Существенные отличия мобильного терминала от обычного телефонного аппарата заключаются в следующем:

наличие устройства электропитания (аккумулятора);

возможность выдачи (по запросу из сети) уникальной информации о терминале – IMEI (International Mobile Equipment Identity);

размещение специального устройства – SIM (Subscriber Identity Module) карты, которая необходима для реализации ряда важных функций мобильной связи.

Существенные отличия оборудования коммутации в сети GSM от традиционных АТС в фиксированной ТФОП объясняются, в основном, необходимостью поддержки функций handover и roaming.

Преимущества стандарта GSM:

Меньшие по сравнению с аналоговыми стандартами размеры и вес телефонных аппаратов Хорошее качество связи при достаточной плотности размещения базовых станций.

Большая ёмкость сети, возможность большого числа одновременных соединений.

Низкий уровень индустриальных помех в данных частотных диапазонах.

Улучшенная (по сравнению с аналоговыми системами) защита от подслушивания и

Эффективное кодирование (сжатие) речи

Возможность роумингаНедостатки стандарта GSM:

Искажение речи при цифровой обработке и передаче.

Связь возможна на расстоянии не более 120 км[3][4] от ближайшей базовой

21

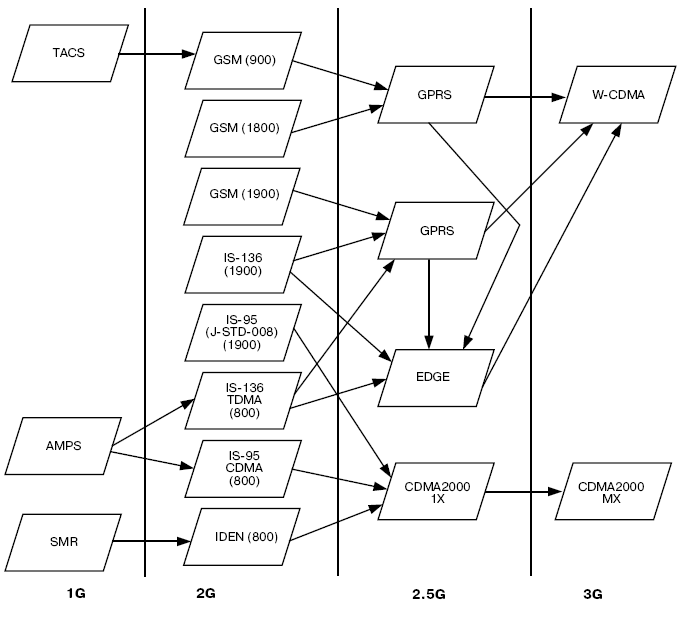

Сети, подобные тем, которые используют стандарт GSM, относятся ко второму поколению систем мобильной связи – 2G. Разработанная ETSI идеология определяет набор стандартов для универсальной системы мобильной связи. Она относится к поколению 3G. Концепция UMTS создавалась для поддержки мультимедийных услуг. Для нее выделен частотный диапазон 2 ГГц. Сети 3G уже введены рядом европейских Операторов в коммерческую эксплуатацию. Ряд специалистов считает, что более перспективно направление, связанное с поколениями 4G и 5G. Соответствующие сети позволяют довести скорость обмена информацией до 100 Мбит/с. сети 4G могут были введены в коммерческую эксплуатацию уже в 2010 году. Существенно то, что поколения 4G и 5G ориентированы на сеть следующего поколения, что очень важно с точки зрения максимальной интеграции фиксированной и мобильной связи. По другим прогнозам в мире к 2020 году будет подключено от 40 до 50 миллиардов пользователей. Причем, основная доля пользователей будет подключена за счет ресурсов мобильной связи и беспроводных технологий.

22

UMTS (англ. Universal Mobile Telecommunications System — Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система) — технология сотовой связи, разработана Европейским Институтом Стандартов Телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 3G в Европе UMTS – это высокоскоростная передача данных, мобильный Интернет, различные приложения на основе Интернета, Интернета и мультимедиа. Ключевой технологией для UMTS является широкополосный многостанционный доступ с кодовым разделением (WCDMA). Можно так же сказать , что разные пути развития от 1G к 3G привели либо к WCDMA либо CDMA2000 . Т.Е те кто использовал на 2 поколении кодовое разделения пришли к CDMA2000, а остальные к WCDMA

23 Интеграционные процессы сетей и систем

При создании на предприятии или в учреждении телекоммуникационных сетей нового поколения, возникает необходимость в объединении в одно целое многих способов передачи и обмена данными: телефонной связи, доступа к интернету, проведение локальной компьютерной сети.

Динамическое развитие пакетных методов и сетей передачи данных приводит к интеграции. Один из методов конвергенция.

Процессы конвергенции

Мобильная связь: переход от услуг телефонной связи к услугам класса triple-play services.

Фиксированная связь: поддержка мобильности терминала (DECT), предоставление услуг SMS.

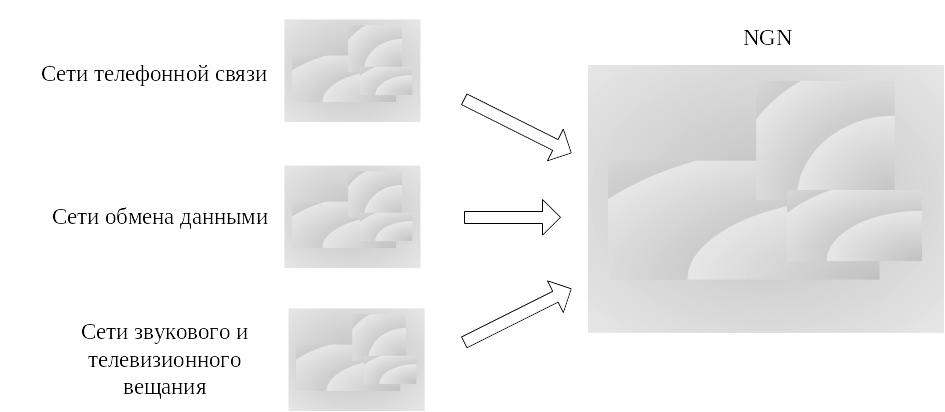

24 Концепция NGN разрабатывается в течение нескольких лет, но пока не предложено внятное определение для "сети следующего поколения". Можно дать простую трактовку термина NGN, если воспользоваться определением сети, которая поддерживает обслуживание "Triple-play services": речь + данные + видео. Ее можно рассматривать как мультисервисную сеть, в которой предоставляются основные и дополнительные услуги для обмена тремя видами информации (речь, данные и видео). Тогда определение для NGN может быть сформулировано в более простой форме: сеть, способная обеспечить обслуживание вида "Triple-play services" за счет использования оборудования передачи и коммутации, которое основано на пакетных технологиях. Новое оборудование, отвечающее требованиям NGN, призвано сократить эксплуатационные расходы Оператора сети за счет процессов интеграции сетей. Согласно простейшему определению, сеть NGN — это открытая, стандартная пакетная инфраструктура, которая способна эффективно поддерживать всю гамму существующих приложений и услуг, обеспечивая необходимую масштабируемость и гибкость, позволяя реагировать на новые требования по функциональности и пропускной способности.

Основное отличие сетей следующего поколения от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие: сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг; и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет-технологиях, включающих в себя протокол IP и технологию MPLS.

25. Модель NGN

26. Архитектуры АТС и Softswitch

27. Особенности NGN

28. Процесс интеграции сетей и систем

29. Стратегии перехода к NGN

30. Принципы модернизации ГТС с УИВС