- •Языкознание как наука. Основные функции языка.

- •Психологические и социальные проблемы билингвизма. Языковая интерференция.

- •Философские проблемы языкознания. Связь языкознания с другими науками.

- •Этапы порождения речи

- •Разделы языкознания

- •Синхрония и диахрония.

- •Уровни языка

- •Сравнительно-историческое языкознание.

- •Общее, частное и прикладное языкознание.

- •История типологического языкознания.

- •Типы языковых универсалий.

- •Грамматика. Признаки грамматического значения. Виды значений слова.

- •Типы знаковых систем. Язык как знаковая система.

- •Синтетические способы выражения грамматического значения (кроме аффиксации)

- •Ф. Де Соссюр о свойствах языкового знака.

- •Аналитические способы выражения грамматического значения.

- •Типы словесных знаков.

- •Учение в. Фон Гумбольдта о природе языка. Психологическое направление в языкознании.

- •Теория коммуникативного акта р. Якобсона. Компоненты коммуникативного акта.

- •Социолингвистика. Основные проблемы и ключевые понятия. Микро-и макросоциолингвистика.

- •Лингвистические и логические категории

- •Понятие языковой ситуации. Типы языковых ситуаций.

- •Логическое направление в языкознании.

- •Изолирующие и инкорпорирующие языки

- •Психофизические основы происхождения речи.

- •Фузионные (флективные) и агглютинативные языки.

- •Внутренняя речь. Организация внутреннего лексикона.

- •Типологическая классификация языков

- •Аффиксация. Типы аффиксов.

- •Переодизация сравнительно-исторического метода. Основоположники сравнительно-исторического метода в языкознании.

- •Праязык. Дивергенция и конвергенция как механизмы развития языков. Субстрат, суперстрат.

- •Неогумбольдтианство. Гипотеза лингвистической относительности э. Сепира - б. Уорфа. Лингвокультурология.

- •Предмет и задачи психолингвистики. Н. Хомский – основоположник американской психолингвистики.

- •Своеобразие языка как общественного явления.

- •Функции языка с точки зрения р. Якобсона.

- •Значение письма и причины его возникновения. Этапы развития письма.

- •Формы существования языка: Литературный язык, разговорная речь, просторечие, социальные диалекты.

- •Табу и эвфемизмы. «Магическая» функция языка.

- •Формы существования языка: территориальный диалект, койне, варианты языковые. Контактные языки: пиджин, креольский язык, лингва-франка.

Синхрония и диахрония.

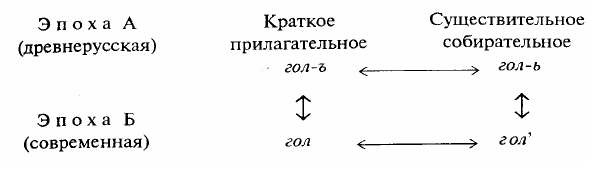

В XIX в. достойным объектом лингвистики как науки считали древние языки и поиски «праязыка». Успехи диалектологии, описывающей живые говоры, изучение языков народов, живущих в колониальной зависимости, и потребность в более серьезной постановке преподавания родного и иностранных языков выдвинули перед лингвистами новые задачи: создать методы научного описания данного состояния языка без оглядки на его происхождение и прошлое . Крупнейшие ученые конца XIX–начала XX в. – Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр и другие – выдвинули теоретические основы научного описания данного языка в данную эпоху. Ф. Ф. Фортунатов разработал принципы описательной грамматики1, И. А. Бодуэн де Куртенэ разделял лингвистику на статическую (описательную) и динамическую (историческую), различая в фонетике и грамматике явления сосуществования (Nebeneinander – «рядом друг с другом») и полследования (Nacheinander – «следом друг за другом»)2. Но, пожалуй, наиболее подробно рассмотрел этот вопрос Ф. де Соссюр. Основной его тезис состоит в том, что «в каждый данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся систему, и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность, и продукт прошлого»1. Отсюда вытекает идея синхронии и диахронии Синхронúя1 представляет собой «ось одновременности <...>, касающуюся отношений между сосуществующими вещами, откуда исключено всякое вмешательство времени», а диахронúя2 – «ось последовательности <...>, на которой никогда нельзя увидеть больше одной вещи зараз, а по которой располагаются все явления оси со всеми их изменениями». Для иллюстрации этих положений возьмем две эпохи русского языка – древнерусскую и современную: В древнерусском языке краткое прилагательное и однокорневое существительное собирательное различались конечными гласными: в прилагательном ъ, в существительном ь1 (в связи с чем предыдущий согласный перед ъ был тверже, а перед ь – мягче; но это не различало слов). В современном русском языке такие пары остались, но их различие опирается на иное звуковое явление, в связи с тем что конечные ъ и ь отпали; сейчас в паре гол – голь различителем служат конечные согласные: в прилагательном – твердая, а в существительном – мягкая. Таким образом, установилась новая синхрония (горизонтальная ось), сохранившая прежнее отношение, но выражается оно иначе благодаря тому, что по диахронии (вертикальная ось) гол-ъ превратилось в гол, а гол- ь – в гол’.

Синхрония

– (от греч. σύγχρονος —

одновременный) — 1) состояние языка в

определённый момент его развития как

системы одновременно существующих

взаимосвязанных и

взаимообусловленных элементов

); совокупность фактов языка как

«единственной и подлинной реальности»,

данной говорящему (Ф. де Соссюр) и

используемой им в процессах коммуникации;

период в развитии языка, выделенный

условно по признаку отсутствия в нем

изменений или же несущественности

последних («синхронный срез языка»);

2) изучение языка в указанном состоянии,

т. е. как системы определённых

отношений, рассматриваемой в предельном

отвлечении от фактора времени и/или

языковых изменений.

Синхрония

– (от греч. σύγχρονος —

одновременный) — 1) состояние языка в

определённый момент его развития как

системы одновременно существующих

взаимосвязанных и

взаимообусловленных элементов

); совокупность фактов языка как

«единственной и подлинной реальности»,

данной говорящему (Ф. де Соссюр) и

используемой им в процессах коммуникации;

период в развитии языка, выделенный

условно по признаку отсутствия в нем

изменений или же несущественности

последних («синхронный срез языка»);

2) изучение языка в указанном состоянии,

т. е. как системы определённых

отношений, рассматриваемой в предельном

отвлечении от фактора времени и/или

языковых изменений.

Диахрония – это путь во времени, который проделывает каждый элемент языка в отдельности, видоизменяясь в истории. Понятие синхронии было введено Соссюром вместе с понятием диахронии в составе единой антиномии или дихотомии. Разграничение этих понятий соответствовало противопоставлению статики и динамики, языка и речи, системности и бессистемности, грамматики и фонетики, а также оси одновременности и оси последовательности (к последнему противопоставлению ещё ранее пришли И. А. Бодуэн де Куртенэ и Н. В. Крушевский)

По де Соссюру, синхрония связана с системой, но изъята из отношений времени, диахрония же связана с временем, но изъята из отношений системы. Иными словами: «...диахрония рассматривается как область единичных явлений, а язык как система изучается лишь в сфере синхронии. Иначе говоря, развитие языка изображается как изменение лишь отдельных единичных явлений, а не как изменение системы, тогда как система изучается лишь в ее данности в определенный момент...» На основании такого понимания Соссюр делает вывод, что синхронию и диахронию в языке должны изучать две разные науки. Синхронический и диахронический аспекты в языке – реальность и их следует различать; практически «синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящей массы только он – подлинная реальность». Однако при любом изучении мы не можем забывать, что основное требование диалектики в науке состоит в том, чтобы изучать явления и в связи, и в развитии. Разрыв синхронии и диахронии, провозглашенный Соссюром, дважды нарушает это положение, ибо его синхроническое изучение языка рассматривает явления в связи, но вне развития, а диахроническое изучение рассматривает явления в развитии, но вне связи.

Билет 4.