- •Геометрическое моделирование

- •Содержание

- •Введение

- •1. Общие сведения о компьютерной графике

- •1.1. История развития компьютерной графики

- •1.2. Основные сведения о графических системах

- •1.3. Функции графических систем

- •1.4. Графические данные

- •1.5. Блок-схема графической системы

- •2. Геометрические преобразования

- •2.1. Двумерные преобразования Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.2. Однородные координаты и матричное представление двумерных преобразований

- •Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.3. Композиции двумерных преобразований

- •2.6. Преобразования как изменение систем координат

- •3. Алгоритмы растровой графики

- •3.1. Преобразование отрезков из векторной формы в растровую.

- •Пошаговый алгоритм

- •Алгоритм Брезенхэма

- •3.2 Ускорение алгоритма Брезенхэма

- •3.3. Растровая развертка литер

- •3.4. Растровая развертка окружностей Четырехсторонняя симметрия

- •Восьмисторонняя симметрия

- •Алгоритм Брезенхэма для окружностей

- •3.5 Растровая развертка эллипсов Простой метод

- •Инкрементивный метод

- •3.6 Методы устранения ступенчатости растровых изображений

- •3.7 Устранение искажений в растровых дисплеях

- •Для цветных изображений:

- •3.8 Сглаживание линий

- •Алгоритм Ву

- •3.9. Заполнение области Алгоритм построчного сканирования

- •Метод заполнения с затравкой

- •Заполнение линиями

- •3.10. Разложение в растр сплошных многоугольников

- •Когерентность сканирующих строк

- •Когерентность ребер

- •4. Отсечение линий

- •4.1. Алгоритм Коэна-Сазерленда

- •4.2. Алгоритм разбиения средней точкой

- •4.3 Трехмерное отсечение отрезков

- •4.4 Отсечение многоугольников

- •Алгоритм Сазерленда-Ходжмена для отсечения многоугольника.

- •4.5 Отсечение литер

- •5. Проектирование графического диалога

- •5.1. Языковая аналогия

- •Основной принцип

- •Требования к языку диалога

- •5.2. Языковая модель

- •5.3. Принципы проектирования Обеспечение обратной связи

- •Помощь пользователю

- •Возможность исправления ошибок

- •Управление временем отклика

- •Структуризация изображения

- •5.4. Процесс проектирования

- •6. Геометрическое моделирование. Общие сведения.

- •6.1. Геометрическая модель

- •6.2. Основные виды гм

- •Недостатки:

- •Больший объем исходных данных, чем при csg способе,

- •Достоинства:

- •Недостатки:

- •6.3. Требования, предъявляемые к геометрическим моделям

- •6.4. Внутреннее представление, типы данных

- •Двумерная модель

- •Каркасная модель

- •Поверхностная модель

- •Объемная модель

- •7. Двумерное моделирование

- •7.1. Типы данных

- •7.2. Построение базовых элементов

- •Непосредственное задание с использованием выбранного синтаксиса представления

- •С помощью уравнений

- •С помощью ограничений

- •Основные типы ограничений

- •С использованием геометрических преобразований

- •7.3. Примеры моделей Техническое черчение

- •Параметризация

- •Цепное кодирование

- •8. Трехмерное моделирование

- •8.1. Типы данных

- •Базовые элементы:

- •Представление с помощью границ

- •Представление с помощью дерева

- •8.2. Методы описания трехмерных объектов

- •Описание геометрии объекта с использованием алфавитно-цифрового входного языка

- •Описание объекта в режиме графического диалога

- •Получение модели объекта путем ввода эскизов и восстановлением модели по имеющимся проекциям

- •8.3. Методы построения трехмерных моделей Построение кривых и поверхностей

- •Задание гранями (кусочно-аналитическое описание)

- •Кинематический принцип

- •Булевы операции

- •5. Полигональные сетки

- •Явное задание многоугольников

- •Задание многоугольников с помощью указателей на вершины

- •Явное задание ребер

- •9. Описание и характеристика поверхностей.

- •9.1. Описание поверхностей Параметрическое описание

- •Достоинства параметрического описания:

- •Описание неявными функциями

- •Достоинства:

- •Поточечное описание

- •Недостатки:

- •9.2. Характеристики поверхностей Поверхности 1-го порядка

- •Поверхности 2-го порядка

- •Поверхности типа экструзий

- •Фрактальные поверхности

- •9.3. Моделирование деформации трехмерных полигональных поверхностей в режиме реального времени

- •Метод деформации на основе использования неявного задания поверхности объекта

- •Метод деформации плоских протяженных объектов

- •Деформация тела, заданного полигональной сеткой

- •9.4. Триангуляция поверхностей

- •14000 Полигонов 3600 полигонов 800 полигонов 300 полигонов

- •10. Получение реалистичных изображений

- •10.1. Методы создания реалистических изображений

- •Перспективные проекции

- •Передача глубины яркостью

- •10.2. Перспективные изображения

- •11. Проецирование

- •11.1. Основные виды проекций

- •Параллельные проекции

- •Центральные проекции

- •11.2. Математическое описание прямоугольных проекций

- •11.3. Математическое описание косоугольных проекций

- •11.4. Математическое описание перспективной проекции

- •11.5. Задание произвольных проекций. Видовое преобразование.

- •12. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей

- •12.1. Общие сведения об удалении скрытых линий и поверхностей

- •12.2. Алгоритм сортировки по глубине

- •12.3. Алгоритм, использующий z-буфер

- •Недостатки:

- •12.4. Алгоритм построчного сканирования

- •12.5. Алгоритм разбиения области

- •12.6. Сравнительная характеристика алгоритмов

- •12.7. Алгоритм плавающего горизонта

- •12.8. Алгоритм Робертса

- •12.9. Алгоритм трассировки лучей

- •12.10. Иерархический z—буфер

- •Переходная когерентность

- •13. Свет

- •13.1. Общие сведения о свете.

- •13.2. Модель освещения.

- •Свойства объектов

- •4 Типа поверхностей:

- •Отражение диффузное

- •Зеркальное отражение

- •Пропускание света (прозрачность)

- •Без освещения с рассеянным светом с рассеянным и диффузным с рассеянным, диффузным и зеркальным

- •Специальные модели

- •13.3. Закраска полигональных сеток.

- •Однотонная закраска

- •Интерполяция интенсивностей (метод Гуро)

- •Интерполяция векторов нормали (метод Фонга)

- •13.4. Тени.

- •Источник на бесконечности

- •Общая постановка задачи:

- •Локальный источник

- •13.5. Фактура. Нанесение узора.

- •Нанесение узора на поверхность. Регулярная текстура.

- •Нанесение узора на поверхность. Стохастическая текстура.

- •13.6. Создание неровностей на поверхности.

- •9130 Полигонов 850 Полигонов с возмущением нормали 850 Полигонов

- •850 Полигонов

- •13.7. Фильтрация текстур.

- •13.8. Полутоновые изображения.

- •14. Трассировка лучей

- •14.1 Метод прямой трассировки

- •Метод обратной трассировки

- •Принцип работы метода трассировки лучей:

- •Реализация метода обратной трассировки

- •Недостатки:

- •15. Использование цвета в компьютерной графике

- •15.2. Цветовые модели

- •Системы смешивания основных цветов

- •Цветовая модель hsv

- •Модель hls

- •Цилиндрическая цветовая модель

- •15.3. Цветовая гармония

- •16. Сжатие изображений

- •16.1. Основные сведения

- •16.2. Алгоритмы сжатия файлов без потерь

- •Алгоритм Хаффмана

- •Алгоритм rle (Run Length Encoding) «сжатие последовательности одинаковых символов»

- •Обрезание хвостов

- •16.3. Сжатие цветных и полутоновых файлов. Сжатие с потерями.

- •Сжатие изображения по стандарту jpeg

- •Фрактальное сжатие изображений

- •Восстановление изображения

- •Преимущества метода фрактального сжатия изображений

- •Аффинное преобразование

- •Список литературы

15.2. Цветовые модели

RGB цвета используются в телевидении и выводе изображений на экран монитора. Эти три цвета дают возможность воспроизвести большинство цветов, которые вы можете видеть. Большинство, но не все. Цвета, производимые монитором, не являются абсолютно чистыми, поэтому и все производимые ими оттенки не могут быть воспроизведены с точностью.

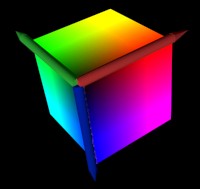

Рис. 15.5

Более того, яркостный диапазон мониторов сильно ограничен. Человеческий глаз в состоянии различать гораздо больше градаций яркости. Максимальная яркость монитора едва ли соответствует и половине максимальной яркости, которую наш глаз способен различить. Это часто может привести к сложностям при отображении сцен из реального мира, которые содержат широкие вариации яркости. Например, фотография пейзажа с фрагментом неба и участками земли находящимися в полной тени.

При моделировании света на компьютере все три цвета обрабатываются отдельно, за исключением каких-либо нестандартных ситуаций, когда цвета не влияют друг на друга. Иногда полноцветные изображения получают путем последовательного просчета красного, зеленого и синего изображений и их дальнейшим комбинированием.

Рис. 15.6

Обычно компьютеры оперируют со светом в виде величин, определяющих количество содержащихся в нем красного, зеленого и синего цветов. Например, белый - это равное количество всех трех, Желтый - равное количество красного и зеленого и полное отсутствие синего. Все цветовые оттенки можно визуально представить в виде куба, где по осям координат будут отложены соответствующие величины трех исходных цветов. Это и есть трехцветная световая модель (RGB Model).

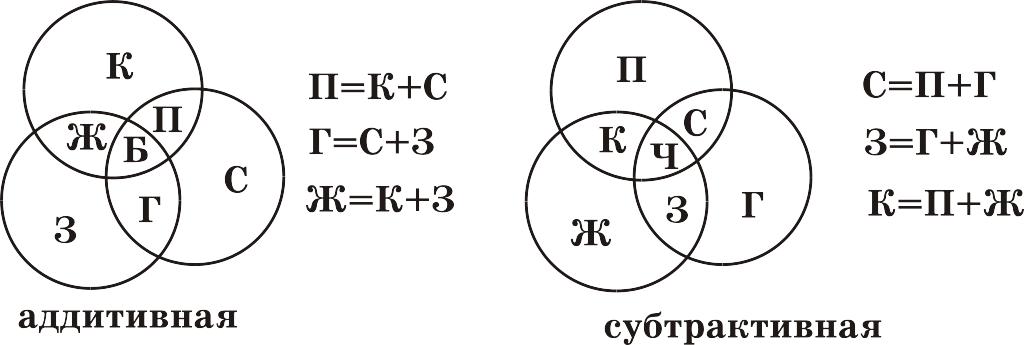

Системы смешивания основных цветов

Аддитивная — красный зеленый синий (RGB)

Субтрактивная — голубой (cyan, точнее сине-зеленый),

пурпурный (magenta), желтый (yellow)

Рис. 15.7

Цвета одной системы являются дополнением к другой. Дополнительный цвет — это разность белого и данного цвета (Г=Б-К, П=Б-З, Ж=Б-С).

Аддитивная цветовая система удобна для светящихся поверхностей (экраны ЭЛТ, цветовые лампы). Субтрактивная цветовая система используется для отражающих поверхностей (цветные печатные устройства, типографские краски, несветящиеся экраны).

Уравнение монохроматического цвета:

С=rR+gG+bB,

где C — цвет,

R, G, B — 3 потока света,

r, g, b — относительные количества потоков света (от 0 до 1).

Соотношение между двумя цветовыми системами можно выразить математически:

![]()

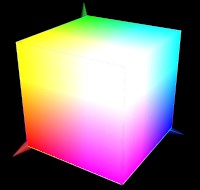

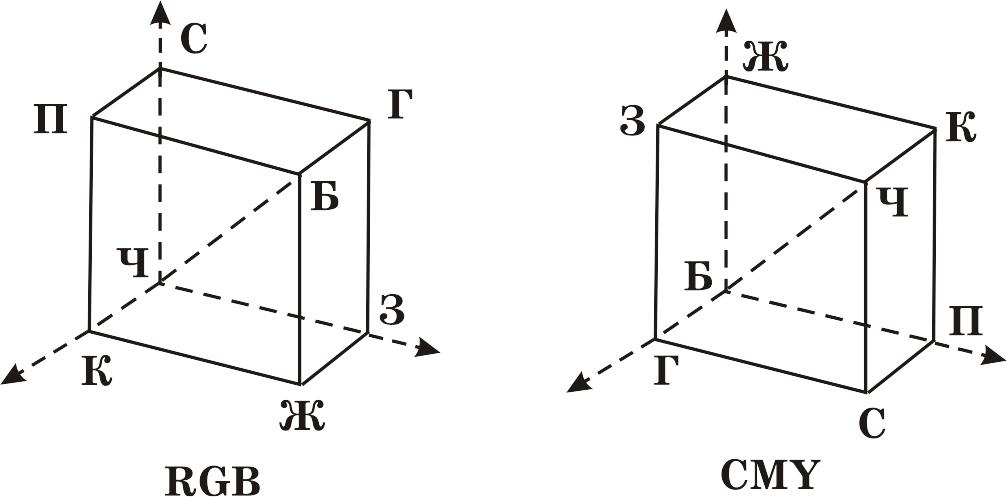

Цветовые пространства RGB и CMY 3-хмерны и условно их можно изобразить в виде куба;

Рис. 15.8

Началом координат в цветном кубе RGB является черный цвет, а в CMY — белый. Ахроматические, т.е. серые цвета, в обеих моделях расположены по диагонали от Б до Ч.

Модели RGB и CMY аппаратно-ориентированы. Модель HVS ориентирована на пользователя. В основе лежат интуитивно принятые художниками понятия разбела, оттенка, тона.

Цветовая модель hsv

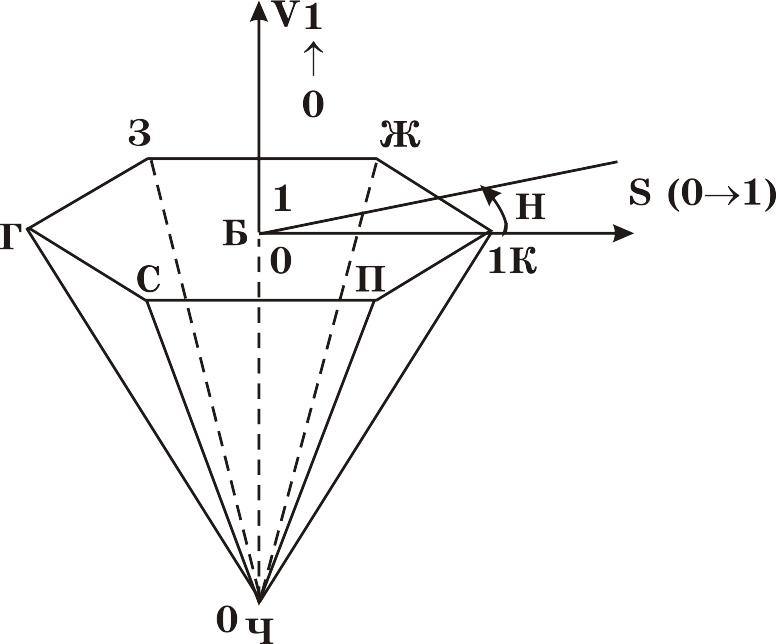

Смит предложил построить модель субъективного восприятия в виде объемного тела HVS

(Н — цветовой тон (Hue)

S — насыщенность (Saturation)

V — светлота (Value))

Если цветной куб RGB спроецировать на плоскость вдоль диагонали Б-Ч, получается шестиугольник с основными и дополнительными цветами в вершинах. Интенсивность возрастает от 0 в вершине до 1 на верхней грани. Насыщенность определяется расстоянием от оси, а тон — углом (0 — 360), отсчитываемым от красного цвета. Насыщенность меняется от 0 на оси до 1 на границе шестиугольника.

Рис. 15.9

Насыщенность зависит от цветового охвата (расстояние от оси до границы). При S=1 цвета полностью насыщены. Ненулевая линейная комбинация трех основных цветов не может быть полностью насыщена. Если S=0, Н неопределен, т.е. лежит на центральной оси и является ахроматическим (серым)

чистые цвета у художников: V=1, S=1

разбелы — цвета с увеличенным содержанием белого, т.е. с меньшим S (лежат на плоскости шестиугольника)

оттенки — цвета с уменьшенным V (ребра от вершины)

тон — цвета с уменьшенным S и с уменьшенным V.