- •Геометрическое моделирование

- •Содержание

- •Введение

- •1. Общие сведения о компьютерной графике

- •1.1. История развития компьютерной графики

- •1.2. Основные сведения о графических системах

- •1.3. Функции графических систем

- •1.4. Графические данные

- •1.5. Блок-схема графической системы

- •2. Геометрические преобразования

- •2.1. Двумерные преобразования Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.2. Однородные координаты и матричное представление двумерных преобразований

- •Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.3. Композиции двумерных преобразований

- •2.6. Преобразования как изменение систем координат

- •3. Алгоритмы растровой графики

- •3.1. Преобразование отрезков из векторной формы в растровую.

- •Пошаговый алгоритм

- •Алгоритм Брезенхэма

- •3.2 Ускорение алгоритма Брезенхэма

- •3.3. Растровая развертка литер

- •3.4. Растровая развертка окружностей Четырехсторонняя симметрия

- •Восьмисторонняя симметрия

- •Алгоритм Брезенхэма для окружностей

- •3.5 Растровая развертка эллипсов Простой метод

- •Инкрементивный метод

- •3.6 Методы устранения ступенчатости растровых изображений

- •3.7 Устранение искажений в растровых дисплеях

- •Для цветных изображений:

- •3.8 Сглаживание линий

- •Алгоритм Ву

- •3.9. Заполнение области Алгоритм построчного сканирования

- •Метод заполнения с затравкой

- •Заполнение линиями

- •3.10. Разложение в растр сплошных многоугольников

- •Когерентность сканирующих строк

- •Когерентность ребер

- •4. Отсечение линий

- •4.1. Алгоритм Коэна-Сазерленда

- •4.2. Алгоритм разбиения средней точкой

- •4.3 Трехмерное отсечение отрезков

- •4.4 Отсечение многоугольников

- •Алгоритм Сазерленда-Ходжмена для отсечения многоугольника.

- •4.5 Отсечение литер

- •5. Проектирование графического диалога

- •5.1. Языковая аналогия

- •Основной принцип

- •Требования к языку диалога

- •5.2. Языковая модель

- •5.3. Принципы проектирования Обеспечение обратной связи

- •Помощь пользователю

- •Возможность исправления ошибок

- •Управление временем отклика

- •Структуризация изображения

- •5.4. Процесс проектирования

- •6. Геометрическое моделирование. Общие сведения.

- •6.1. Геометрическая модель

- •6.2. Основные виды гм

- •Недостатки:

- •Больший объем исходных данных, чем при csg способе,

- •Достоинства:

- •Недостатки:

- •6.3. Требования, предъявляемые к геометрическим моделям

- •6.4. Внутреннее представление, типы данных

- •Двумерная модель

- •Каркасная модель

- •Поверхностная модель

- •Объемная модель

- •7. Двумерное моделирование

- •7.1. Типы данных

- •7.2. Построение базовых элементов

- •Непосредственное задание с использованием выбранного синтаксиса представления

- •С помощью уравнений

- •С помощью ограничений

- •Основные типы ограничений

- •С использованием геометрических преобразований

- •7.3. Примеры моделей Техническое черчение

- •Параметризация

- •Цепное кодирование

- •8. Трехмерное моделирование

- •8.1. Типы данных

- •Базовые элементы:

- •Представление с помощью границ

- •Представление с помощью дерева

- •8.2. Методы описания трехмерных объектов

- •Описание геометрии объекта с использованием алфавитно-цифрового входного языка

- •Описание объекта в режиме графического диалога

- •Получение модели объекта путем ввода эскизов и восстановлением модели по имеющимся проекциям

- •8.3. Методы построения трехмерных моделей Построение кривых и поверхностей

- •Задание гранями (кусочно-аналитическое описание)

- •Кинематический принцип

- •Булевы операции

- •5. Полигональные сетки

- •Явное задание многоугольников

- •Задание многоугольников с помощью указателей на вершины

- •Явное задание ребер

- •9. Описание и характеристика поверхностей.

- •9.1. Описание поверхностей Параметрическое описание

- •Достоинства параметрического описания:

- •Описание неявными функциями

- •Достоинства:

- •Поточечное описание

- •Недостатки:

- •9.2. Характеристики поверхностей Поверхности 1-го порядка

- •Поверхности 2-го порядка

- •Поверхности типа экструзий

- •Фрактальные поверхности

- •9.3. Моделирование деформации трехмерных полигональных поверхностей в режиме реального времени

- •Метод деформации на основе использования неявного задания поверхности объекта

- •Метод деформации плоских протяженных объектов

- •Деформация тела, заданного полигональной сеткой

- •9.4. Триангуляция поверхностей

- •14000 Полигонов 3600 полигонов 800 полигонов 300 полигонов

- •10. Получение реалистичных изображений

- •10.1. Методы создания реалистических изображений

- •Перспективные проекции

- •Передача глубины яркостью

- •10.2. Перспективные изображения

- •11. Проецирование

- •11.1. Основные виды проекций

- •Параллельные проекции

- •Центральные проекции

- •11.2. Математическое описание прямоугольных проекций

- •11.3. Математическое описание косоугольных проекций

- •11.4. Математическое описание перспективной проекции

- •11.5. Задание произвольных проекций. Видовое преобразование.

- •12. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей

- •12.1. Общие сведения об удалении скрытых линий и поверхностей

- •12.2. Алгоритм сортировки по глубине

- •12.3. Алгоритм, использующий z-буфер

- •Недостатки:

- •12.4. Алгоритм построчного сканирования

- •12.5. Алгоритм разбиения области

- •12.6. Сравнительная характеристика алгоритмов

- •12.7. Алгоритм плавающего горизонта

- •12.8. Алгоритм Робертса

- •12.9. Алгоритм трассировки лучей

- •12.10. Иерархический z—буфер

- •Переходная когерентность

- •13. Свет

- •13.1. Общие сведения о свете.

- •13.2. Модель освещения.

- •Свойства объектов

- •4 Типа поверхностей:

- •Отражение диффузное

- •Зеркальное отражение

- •Пропускание света (прозрачность)

- •Без освещения с рассеянным светом с рассеянным и диффузным с рассеянным, диффузным и зеркальным

- •Специальные модели

- •13.3. Закраска полигональных сеток.

- •Однотонная закраска

- •Интерполяция интенсивностей (метод Гуро)

- •Интерполяция векторов нормали (метод Фонга)

- •13.4. Тени.

- •Источник на бесконечности

- •Общая постановка задачи:

- •Локальный источник

- •13.5. Фактура. Нанесение узора.

- •Нанесение узора на поверхность. Регулярная текстура.

- •Нанесение узора на поверхность. Стохастическая текстура.

- •13.6. Создание неровностей на поверхности.

- •9130 Полигонов 850 Полигонов с возмущением нормали 850 Полигонов

- •850 Полигонов

- •13.7. Фильтрация текстур.

- •13.8. Полутоновые изображения.

- •14. Трассировка лучей

- •14.1 Метод прямой трассировки

- •Метод обратной трассировки

- •Принцип работы метода трассировки лучей:

- •Реализация метода обратной трассировки

- •Недостатки:

- •15. Использование цвета в компьютерной графике

- •15.2. Цветовые модели

- •Системы смешивания основных цветов

- •Цветовая модель hsv

- •Модель hls

- •Цилиндрическая цветовая модель

- •15.3. Цветовая гармония

- •16. Сжатие изображений

- •16.1. Основные сведения

- •16.2. Алгоритмы сжатия файлов без потерь

- •Алгоритм Хаффмана

- •Алгоритм rle (Run Length Encoding) «сжатие последовательности одинаковых символов»

- •Обрезание хвостов

- •16.3. Сжатие цветных и полутоновых файлов. Сжатие с потерями.

- •Сжатие изображения по стандарту jpeg

- •Фрактальное сжатие изображений

- •Восстановление изображения

- •Преимущества метода фрактального сжатия изображений

- •Аффинное преобразование

- •Список литературы

Пропускание света (прозрачность)

Поверхности могут направленно и диффузно пропускать свет. Направленное пропускание света происходит сквозь прозрачные вещества (стекло). Через них хорошо видны предметы, несмотря на то, что лучи света, как правило, преломляются, т.е. отклоняются от первоначального направления. Диффузное пропускание света происходит сквозь просвечивающиеся материалы (замерзшее стекло), в которых поверхностные неоднородности приводят к беспорядочному перемешиванию световых лучей. Поэтому очертания предмета, рассмотренного через такие материалы, размыты.

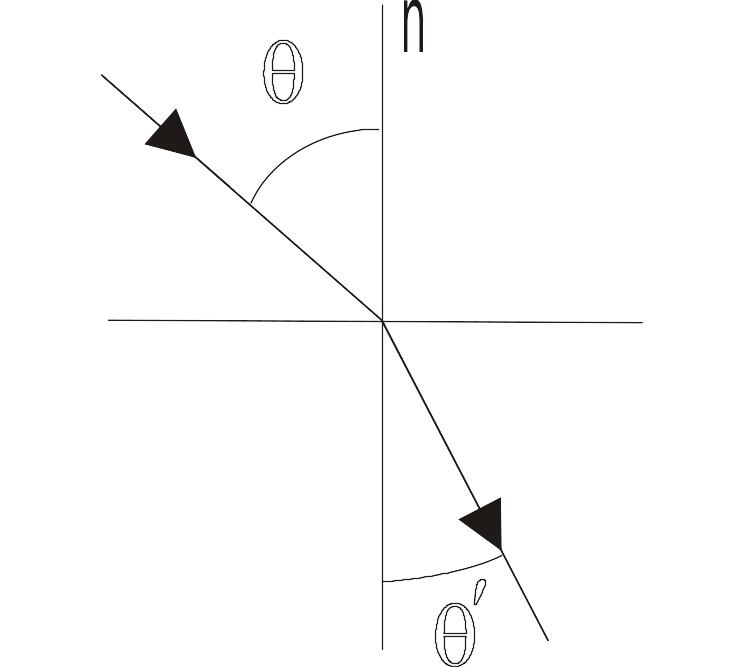

При переходе из одной среды в другую световой луч преломляется (торчащая из воды палка кажется согнутой). Преломление рассчитывается по закону Снеллиуса: падающий и преломляющий лучи лежат в одной плоскости, а углы падения и преломления определяются:

Рис. 13.9

![]()

![]()

![]() -

показатели преломления двух сред.

-

показатели преломления двух сред.

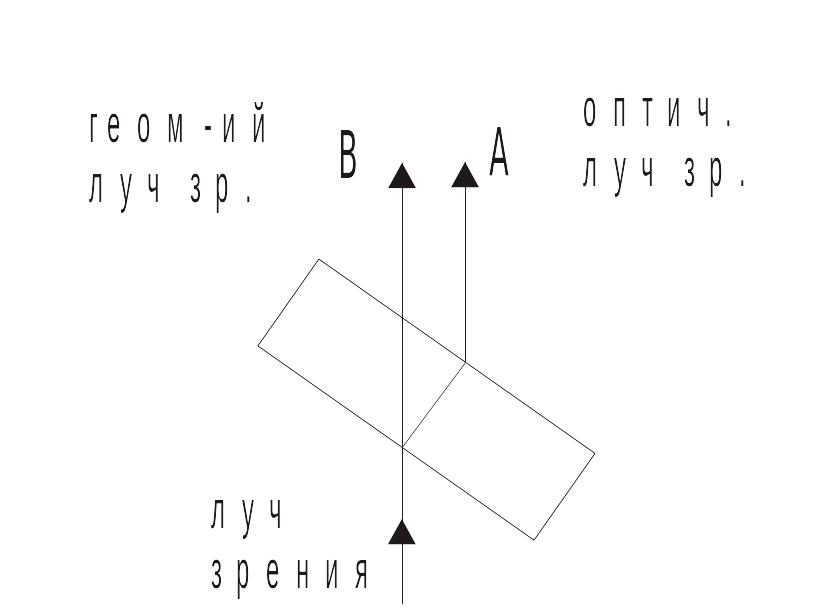

Моделирование

пропускания света осуществлялось

несколькими способами. В простейшем из

них преломление не учитывалось совсем

и световые лучи пересекают поверхность

без изменения направления. Т.о. все, что

видимо на луче зрения при его прохождении

через прозрачную поверхность, геометрически

также принадлежит этому лучу. При наличии

преломления геометрический и оптический

лучи зрения не совпадают. Без учета

преломления виден предмет В, с преломлением

– А. На 1-ый взгляд достаточно знать

угловые соотношения в точках пересечения

луча с объектом. Но это не так, т.к. длина

пути луча в объекте тоже меняется,

![]() 1) не совпадают т. выхода луча из объекта;

2) меняется количество поглощенного

объектом света, поэтому исходящий луч

имеет другую интенсивность.

1) не совпадают т. выхода луча из объекта;

2) меняется количество поглощенного

объектом света, поэтому исходящий луч

имеет другую интенсивность.

Рис. 13.10

Простое пропускание света можно встроить в любой алгоритм удаления невидимых поверхностей, кроме z – буфера, т.к. поверхности в нем обрабатываются в произвольном порядке. Если используется алгоритм построчного сканирования и передний многоугольник оказывается прозрачным, определяется ближайший из др. многоугольников, внутри которых находится сканирующая строка. Уровень закраски определяется как взвешенная сумма уровней, вычисленных для каждого из двух многоугольников:

![]()

![]() — интенсивность

видимой поверхности,

— интенсивность

видимой поверхности,

![]() — интенсивность

поверхности за видимой,

— интенсивность

поверхности за видимой,

![]() — коэффициент

прозрачности поверхности 1 (

— коэффициент

прозрачности поверхности 1 (![]() полная

прозрачность

полная

прозрачность

![]() полная

непрозрачность).

полная

непрозрачность).

Если тоже прозрачна, то алгоритм применяется рекуррентно, пока не встретится непрозрачная поверхность или фон.

При расчете общей интенсивности обычно используется направленный пропущенный свет, поскольку учет диффузного вызывает много сложностей. Поэтому моделируются только прозрачные вещества.

Общий вид модели освещения:

![]() ,

,

где а – рассеянный свет, d – диффузноотраженный свет, s - зеркальноотраженный свет, t – пропущенный свет.

Без освещения с рассеянным светом с рассеянным и диффузным с рассеянным, диффузным и зеркальным

Рис. 13.11

Специальные модели

Для исследования общих закономерностей отражения поверхностей сложной структуры используют специальные модели:

Модель Торрэнса-Спэрроу (фацентная модель).

Поверхность представляется в виде совокупности случайно ориентированных микроскопических зеркальных граней. Отражение от каждой микрограни определяется по формуле, затем методами геометрической оптики учитывается затенение микрограней соседними и маскирование части зеркально отраженного света соседними микрогранями. Эта модель позволяет в аналитической форме учесть длину волны и угол падения лучей.

2) Модель слоистая используется для растительности, покрытой листвой. Каждый слой образован отдельными, в общем случае не перекрывающимися площадками определенных форм и размеров и обладающими ортотропным отражением. Отражение определяется затенением отражающих площадок нижних слоев вышележащими. Получить аналитическое решение такой модели сложно, обычно используют метод Монте-Карло. Результаты моделирования показывают, что поверхности такой структуры обладают обратным отражением.

Модели, основанные на статистическом описании структуры отражающих поверхностей, сложны. Это очень ограничивает их применение в машинной графике. Обычно используют приближенные модели. Полагают, что форма индикатрисы отражения не зависит от длины волны.