- •Геометрическое моделирование

- •Содержание

- •Введение

- •1. Общие сведения о компьютерной графике

- •1.1. История развития компьютерной графики

- •1.2. Основные сведения о графических системах

- •1.3. Функции графических систем

- •1.4. Графические данные

- •1.5. Блок-схема графической системы

- •2. Геометрические преобразования

- •2.1. Двумерные преобразования Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.2. Однородные координаты и матричное представление двумерных преобразований

- •Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.3. Композиции двумерных преобразований

- •2.6. Преобразования как изменение систем координат

- •3. Алгоритмы растровой графики

- •3.1. Преобразование отрезков из векторной формы в растровую.

- •Пошаговый алгоритм

- •Алгоритм Брезенхэма

- •3.2 Ускорение алгоритма Брезенхэма

- •3.3. Растровая развертка литер

- •3.4. Растровая развертка окружностей Четырехсторонняя симметрия

- •Восьмисторонняя симметрия

- •Алгоритм Брезенхэма для окружностей

- •3.5 Растровая развертка эллипсов Простой метод

- •Инкрементивный метод

- •3.6 Методы устранения ступенчатости растровых изображений

- •3.7 Устранение искажений в растровых дисплеях

- •Для цветных изображений:

- •3.8 Сглаживание линий

- •Алгоритм Ву

- •3.9. Заполнение области Алгоритм построчного сканирования

- •Метод заполнения с затравкой

- •Заполнение линиями

- •3.10. Разложение в растр сплошных многоугольников

- •Когерентность сканирующих строк

- •Когерентность ребер

- •4. Отсечение линий

- •4.1. Алгоритм Коэна-Сазерленда

- •4.2. Алгоритм разбиения средней точкой

- •4.3 Трехмерное отсечение отрезков

- •4.4 Отсечение многоугольников

- •Алгоритм Сазерленда-Ходжмена для отсечения многоугольника.

- •4.5 Отсечение литер

- •5. Проектирование графического диалога

- •5.1. Языковая аналогия

- •Основной принцип

- •Требования к языку диалога

- •5.2. Языковая модель

- •5.3. Принципы проектирования Обеспечение обратной связи

- •Помощь пользователю

- •Возможность исправления ошибок

- •Управление временем отклика

- •Структуризация изображения

- •5.4. Процесс проектирования

- •6. Геометрическое моделирование. Общие сведения.

- •6.1. Геометрическая модель

- •6.2. Основные виды гм

- •Недостатки:

- •Больший объем исходных данных, чем при csg способе,

- •Достоинства:

- •Недостатки:

- •6.3. Требования, предъявляемые к геометрическим моделям

- •6.4. Внутреннее представление, типы данных

- •Двумерная модель

- •Каркасная модель

- •Поверхностная модель

- •Объемная модель

- •7. Двумерное моделирование

- •7.1. Типы данных

- •7.2. Построение базовых элементов

- •Непосредственное задание с использованием выбранного синтаксиса представления

- •С помощью уравнений

- •С помощью ограничений

- •Основные типы ограничений

- •С использованием геометрических преобразований

- •7.3. Примеры моделей Техническое черчение

- •Параметризация

- •Цепное кодирование

- •8. Трехмерное моделирование

- •8.1. Типы данных

- •Базовые элементы:

- •Представление с помощью границ

- •Представление с помощью дерева

- •8.2. Методы описания трехмерных объектов

- •Описание геометрии объекта с использованием алфавитно-цифрового входного языка

- •Описание объекта в режиме графического диалога

- •Получение модели объекта путем ввода эскизов и восстановлением модели по имеющимся проекциям

- •8.3. Методы построения трехмерных моделей Построение кривых и поверхностей

- •Задание гранями (кусочно-аналитическое описание)

- •Кинематический принцип

- •Булевы операции

- •5. Полигональные сетки

- •Явное задание многоугольников

- •Задание многоугольников с помощью указателей на вершины

- •Явное задание ребер

- •9. Описание и характеристика поверхностей.

- •9.1. Описание поверхностей Параметрическое описание

- •Достоинства параметрического описания:

- •Описание неявными функциями

- •Достоинства:

- •Поточечное описание

- •Недостатки:

- •9.2. Характеристики поверхностей Поверхности 1-го порядка

- •Поверхности 2-го порядка

- •Поверхности типа экструзий

- •Фрактальные поверхности

- •9.3. Моделирование деформации трехмерных полигональных поверхностей в режиме реального времени

- •Метод деформации на основе использования неявного задания поверхности объекта

- •Метод деформации плоских протяженных объектов

- •Деформация тела, заданного полигональной сеткой

- •9.4. Триангуляция поверхностей

- •14000 Полигонов 3600 полигонов 800 полигонов 300 полигонов

- •10. Получение реалистичных изображений

- •10.1. Методы создания реалистических изображений

- •Перспективные проекции

- •Передача глубины яркостью

- •10.2. Перспективные изображения

- •11. Проецирование

- •11.1. Основные виды проекций

- •Параллельные проекции

- •Центральные проекции

- •11.2. Математическое описание прямоугольных проекций

- •11.3. Математическое описание косоугольных проекций

- •11.4. Математическое описание перспективной проекции

- •11.5. Задание произвольных проекций. Видовое преобразование.

- •12. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей

- •12.1. Общие сведения об удалении скрытых линий и поверхностей

- •12.2. Алгоритм сортировки по глубине

- •12.3. Алгоритм, использующий z-буфер

- •Недостатки:

- •12.4. Алгоритм построчного сканирования

- •12.5. Алгоритм разбиения области

- •12.6. Сравнительная характеристика алгоритмов

- •12.7. Алгоритм плавающего горизонта

- •12.8. Алгоритм Робертса

- •12.9. Алгоритм трассировки лучей

- •12.10. Иерархический z—буфер

- •Переходная когерентность

- •13. Свет

- •13.1. Общие сведения о свете.

- •13.2. Модель освещения.

- •Свойства объектов

- •4 Типа поверхностей:

- •Отражение диффузное

- •Зеркальное отражение

- •Пропускание света (прозрачность)

- •Без освещения с рассеянным светом с рассеянным и диффузным с рассеянным, диффузным и зеркальным

- •Специальные модели

- •13.3. Закраска полигональных сеток.

- •Однотонная закраска

- •Интерполяция интенсивностей (метод Гуро)

- •Интерполяция векторов нормали (метод Фонга)

- •13.4. Тени.

- •Источник на бесконечности

- •Общая постановка задачи:

- •Локальный источник

- •13.5. Фактура. Нанесение узора.

- •Нанесение узора на поверхность. Регулярная текстура.

- •Нанесение узора на поверхность. Стохастическая текстура.

- •13.6. Создание неровностей на поверхности.

- •9130 Полигонов 850 Полигонов с возмущением нормали 850 Полигонов

- •850 Полигонов

- •13.7. Фильтрация текстур.

- •13.8. Полутоновые изображения.

- •14. Трассировка лучей

- •14.1 Метод прямой трассировки

- •Метод обратной трассировки

- •Принцип работы метода трассировки лучей:

- •Реализация метода обратной трассировки

- •Недостатки:

- •15. Использование цвета в компьютерной графике

- •15.2. Цветовые модели

- •Системы смешивания основных цветов

- •Цветовая модель hsv

- •Модель hls

- •Цилиндрическая цветовая модель

- •15.3. Цветовая гармония

- •16. Сжатие изображений

- •16.1. Основные сведения

- •16.2. Алгоритмы сжатия файлов без потерь

- •Алгоритм Хаффмана

- •Алгоритм rle (Run Length Encoding) «сжатие последовательности одинаковых символов»

- •Обрезание хвостов

- •16.3. Сжатие цветных и полутоновых файлов. Сжатие с потерями.

- •Сжатие изображения по стандарту jpeg

- •Фрактальное сжатие изображений

- •Восстановление изображения

- •Преимущества метода фрактального сжатия изображений

- •Аффинное преобразование

- •Список литературы

12.9. Алгоритм трассировки лучей

При рассмотрении этого алгоритма предполагается, что наблюдатель находится на положительной полуоси Z, а экран дисплея перпендикулярен оси Z и располагается между объектом и наблюдателем.

Удаление невидимых (скрытых) поверхностей в алгоритме трассировки лучей выполняется следующим образом:

— сцена преобразуется в пространство изображения,

— из точки наблюдения в каждый пиксел экрана проводится луч и определяется какие именно объекты сцены пересекаются с лучом,

— вычисляются и упорядочиваются по Z координаты точек пересечения объектов с лучом. В простейшем случае для непрозрачных поверхностей без отражений и преломлений видимой точкой будет точка с максимальным значением Z-координаты. Для более сложных случаев требуется сортировка точек пересечения вдоль луча.

Ясно, что наиболее важная часть алгоритма — процедура определения пересечения, которая в принципе выполняется RxRyN раз (здесь Rx, Ry — разрешение дисплея по Х и Y, соответственно, а N — количество многоугольников в сцене).

Очевидно, что повышение эффективности может достигаться сокращением времени вычисления пересечений и избавлением от ненужных вычислений. Последнее обеспечивается использованием геометрически простой оболочки, объемлющей объект — если луч не пересекает оболочку, то не нужно вычислять пересечения с ним многоугольников, составляющих исследуемый объект.

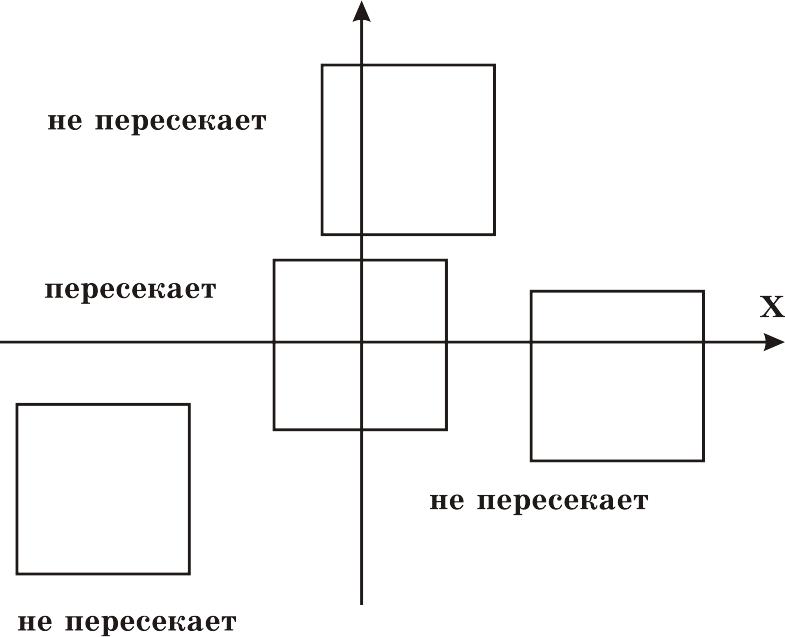

При использовании прямоугольной оболочки определяется преобразование, совмещающее луч с осью Z. Оболочка подвергается этому преобразованию, а затем попарно сравниваются знаки Хmin с Хmax и Уmin с Уmax. Если они различны, то есть пересечение луча с оболочкой (см. рис. 12.12)

При использовании сферической оболочки для определения пересечения луча со сферой достаточно сосчитать расстояние от луча до центра сферы. Если оно больше радиуса, то пересечения нет. Параметрическое уравнение луча, проходящего через две точки Р1(х1,у1,z1) и Р2(х2,у2,z2), имеет вид:

Р(t) = Р1 + (Р2 — Р1) t

Минимальное расстояние от точки центра сферы Р0(х0,у0,z0) до луча равно:

d2=(х—х0)2+(у—у0)2+(z—z0)2

Рис. 12.12. Определение пересечения луча и оболочки

Этому соответствует значение t:

![]()

Если d2>R2, то луч не пересекает объекты, заключенные в оболочку.

Дальнейшее сокращение расчетов пересечений основывается на использовании групп пространственно связанных объектов. Каждая такая группа окружается общей оболочкой. Получается иерархическая последовательность оболочек, вложенная в общую оболочку для всей сцены. Если луч не пересекает какую-либо оболочку, то из рассмотрения исключаются вес оболочки, вложенные в нее и, следовательно, объекты. Если же луч пересекает некоторую оболочку, то рекурсивно анализируются все оболочки вложенные в нее.

Наряду с вложенными оболочками для сокращения расчетов пересечений используется отложенное вычисление пересечений с объектами. Если обнаруживается, что объект пересекается лучом, то он заносится в специальный список пересеченных. После завершения обработки всех объектов сцепы объекты, попавшие в список пересеченных упорядочиваются по глубине. Заведомо невидимые отбрасываются а для оставшихся выполняется расчет пересечений и отображается точка пересечения наиболее близкая к наблюдателю.

Дополнительное сокращение объема вычислений может достигаться отбрасыванием нелицевых граней, учетов связности строк растрового разложения и т.д.

Для сокращения времени вычислений собственно пересечений предложено достаточно много алгоритмов, упрощающих вычисления для определенной формы задания поверхностей.