- •Геометрическое моделирование

- •Содержание

- •Введение

- •1. Общие сведения о компьютерной графике

- •1.1. История развития компьютерной графики

- •1.2. Основные сведения о графических системах

- •1.3. Функции графических систем

- •1.4. Графические данные

- •1.5. Блок-схема графической системы

- •2. Геометрические преобразования

- •2.1. Двумерные преобразования Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.2. Однородные координаты и матричное представление двумерных преобразований

- •Перенос

- •Масштабирование

- •Поворот

- •2.3. Композиции двумерных преобразований

- •2.6. Преобразования как изменение систем координат

- •3. Алгоритмы растровой графики

- •3.1. Преобразование отрезков из векторной формы в растровую.

- •Пошаговый алгоритм

- •Алгоритм Брезенхэма

- •3.2 Ускорение алгоритма Брезенхэма

- •3.3. Растровая развертка литер

- •3.4. Растровая развертка окружностей Четырехсторонняя симметрия

- •Восьмисторонняя симметрия

- •Алгоритм Брезенхэма для окружностей

- •3.5 Растровая развертка эллипсов Простой метод

- •Инкрементивный метод

- •3.6 Методы устранения ступенчатости растровых изображений

- •3.7 Устранение искажений в растровых дисплеях

- •Для цветных изображений:

- •3.8 Сглаживание линий

- •Алгоритм Ву

- •3.9. Заполнение области Алгоритм построчного сканирования

- •Метод заполнения с затравкой

- •Заполнение линиями

- •3.10. Разложение в растр сплошных многоугольников

- •Когерентность сканирующих строк

- •Когерентность ребер

- •4. Отсечение линий

- •4.1. Алгоритм Коэна-Сазерленда

- •4.2. Алгоритм разбиения средней точкой

- •4.3 Трехмерное отсечение отрезков

- •4.4 Отсечение многоугольников

- •Алгоритм Сазерленда-Ходжмена для отсечения многоугольника.

- •4.5 Отсечение литер

- •5. Проектирование графического диалога

- •5.1. Языковая аналогия

- •Основной принцип

- •Требования к языку диалога

- •5.2. Языковая модель

- •5.3. Принципы проектирования Обеспечение обратной связи

- •Помощь пользователю

- •Возможность исправления ошибок

- •Управление временем отклика

- •Структуризация изображения

- •5.4. Процесс проектирования

- •6. Геометрическое моделирование. Общие сведения.

- •6.1. Геометрическая модель

- •6.2. Основные виды гм

- •Недостатки:

- •Больший объем исходных данных, чем при csg способе,

- •Достоинства:

- •Недостатки:

- •6.3. Требования, предъявляемые к геометрическим моделям

- •6.4. Внутреннее представление, типы данных

- •Двумерная модель

- •Каркасная модель

- •Поверхностная модель

- •Объемная модель

- •7. Двумерное моделирование

- •7.1. Типы данных

- •7.2. Построение базовых элементов

- •Непосредственное задание с использованием выбранного синтаксиса представления

- •С помощью уравнений

- •С помощью ограничений

- •Основные типы ограничений

- •С использованием геометрических преобразований

- •7.3. Примеры моделей Техническое черчение

- •Параметризация

- •Цепное кодирование

- •8. Трехмерное моделирование

- •8.1. Типы данных

- •Базовые элементы:

- •Представление с помощью границ

- •Представление с помощью дерева

- •8.2. Методы описания трехмерных объектов

- •Описание геометрии объекта с использованием алфавитно-цифрового входного языка

- •Описание объекта в режиме графического диалога

- •Получение модели объекта путем ввода эскизов и восстановлением модели по имеющимся проекциям

- •8.3. Методы построения трехмерных моделей Построение кривых и поверхностей

- •Задание гранями (кусочно-аналитическое описание)

- •Кинематический принцип

- •Булевы операции

- •5. Полигональные сетки

- •Явное задание многоугольников

- •Задание многоугольников с помощью указателей на вершины

- •Явное задание ребер

- •9. Описание и характеристика поверхностей.

- •9.1. Описание поверхностей Параметрическое описание

- •Достоинства параметрического описания:

- •Описание неявными функциями

- •Достоинства:

- •Поточечное описание

- •Недостатки:

- •9.2. Характеристики поверхностей Поверхности 1-го порядка

- •Поверхности 2-го порядка

- •Поверхности типа экструзий

- •Фрактальные поверхности

- •9.3. Моделирование деформации трехмерных полигональных поверхностей в режиме реального времени

- •Метод деформации на основе использования неявного задания поверхности объекта

- •Метод деформации плоских протяженных объектов

- •Деформация тела, заданного полигональной сеткой

- •9.4. Триангуляция поверхностей

- •14000 Полигонов 3600 полигонов 800 полигонов 300 полигонов

- •10. Получение реалистичных изображений

- •10.1. Методы создания реалистических изображений

- •Перспективные проекции

- •Передача глубины яркостью

- •10.2. Перспективные изображения

- •11. Проецирование

- •11.1. Основные виды проекций

- •Параллельные проекции

- •Центральные проекции

- •11.2. Математическое описание прямоугольных проекций

- •11.3. Математическое описание косоугольных проекций

- •11.4. Математическое описание перспективной проекции

- •11.5. Задание произвольных проекций. Видовое преобразование.

- •12. Алгоритмы удаления скрытых линий и поверхностей

- •12.1. Общие сведения об удалении скрытых линий и поверхностей

- •12.2. Алгоритм сортировки по глубине

- •12.3. Алгоритм, использующий z-буфер

- •Недостатки:

- •12.4. Алгоритм построчного сканирования

- •12.5. Алгоритм разбиения области

- •12.6. Сравнительная характеристика алгоритмов

- •12.7. Алгоритм плавающего горизонта

- •12.8. Алгоритм Робертса

- •12.9. Алгоритм трассировки лучей

- •12.10. Иерархический z—буфер

- •Переходная когерентность

- •13. Свет

- •13.1. Общие сведения о свете.

- •13.2. Модель освещения.

- •Свойства объектов

- •4 Типа поверхностей:

- •Отражение диффузное

- •Зеркальное отражение

- •Пропускание света (прозрачность)

- •Без освещения с рассеянным светом с рассеянным и диффузным с рассеянным, диффузным и зеркальным

- •Специальные модели

- •13.3. Закраска полигональных сеток.

- •Однотонная закраска

- •Интерполяция интенсивностей (метод Гуро)

- •Интерполяция векторов нормали (метод Фонга)

- •13.4. Тени.

- •Источник на бесконечности

- •Общая постановка задачи:

- •Локальный источник

- •13.5. Фактура. Нанесение узора.

- •Нанесение узора на поверхность. Регулярная текстура.

- •Нанесение узора на поверхность. Стохастическая текстура.

- •13.6. Создание неровностей на поверхности.

- •9130 Полигонов 850 Полигонов с возмущением нормали 850 Полигонов

- •850 Полигонов

- •13.7. Фильтрация текстур.

- •13.8. Полутоновые изображения.

- •14. Трассировка лучей

- •14.1 Метод прямой трассировки

- •Метод обратной трассировки

- •Принцип работы метода трассировки лучей:

- •Реализация метода обратной трассировки

- •Недостатки:

- •15. Использование цвета в компьютерной графике

- •15.2. Цветовые модели

- •Системы смешивания основных цветов

- •Цветовая модель hsv

- •Модель hls

- •Цилиндрическая цветовая модель

- •15.3. Цветовая гармония

- •16. Сжатие изображений

- •16.1. Основные сведения

- •16.2. Алгоритмы сжатия файлов без потерь

- •Алгоритм Хаффмана

- •Алгоритм rle (Run Length Encoding) «сжатие последовательности одинаковых символов»

- •Обрезание хвостов

- •16.3. Сжатие цветных и полутоновых файлов. Сжатие с потерями.

- •Сжатие изображения по стандарту jpeg

- •Фрактальное сжатие изображений

- •Восстановление изображения

- •Преимущества метода фрактального сжатия изображений

- •Аффинное преобразование

- •Список литературы

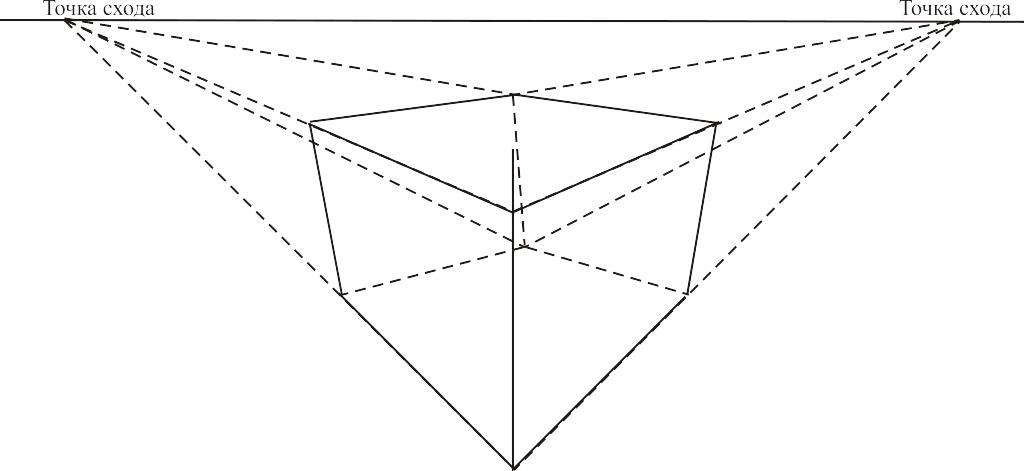

Перспективные проекции

Размеры объектов обратно пропорциональны их расстоянию от наблюдателя. Меньший объект расположен дальше. Но перспектива подходит не всегда. Особенно эффективно ее использование для объектов с большим числом параллельных линий, так как на изображении они будут сходиться в точке схода. Фактически это схождение линий лучше передает глубину, чем уменьшение размеров. Для сложных объектов (молекулярные структуры), где отсутствуют параллельные линии, перспективные изображения мало пригодны.

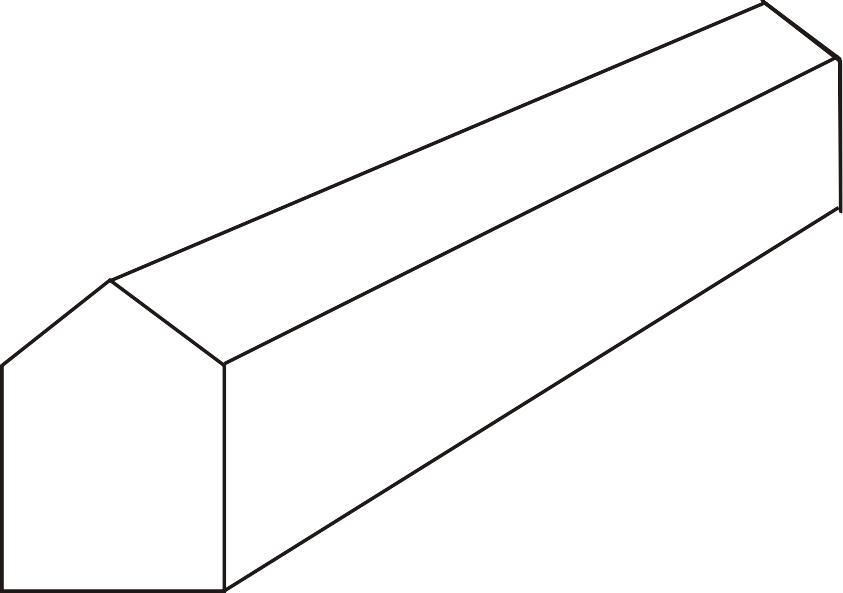

Рис. 10.3

Передача глубины яркостью

Глубину объекта (расстояние до него) можно представить путем изменения уровня яркости: объекты, находящиеся ближе к наблюдателю, должны выводиться с увеличенной яркостью. Для реализации этого принципа необходима информация о глубине (координате z). Но человеческий глаз различает яркости гораздо хуже, чем положение по глубине, поэтому передать небольшие различия в расстояниях с помощью яркости сложно.

Аналогия с реальным зрением.

Отсечение по глубине

Выводимый объект пересекается плоскостью, отсекающей его удаленную часть. Удобно динамически изменять положение отсекающей плоскости.

Динамические проекции

Если серию проекций объекта выводить быстро с разных точек зрения, расположенных недалеко друг от друга, то создается впечатление вращения объекта. Метод эффективен, но надо специальное аппаратное обеспечение.

Удаление скрытых линий и поверхностей

Эти алгоритмы требуют больших затрат машинного времени и не удовлетворяют требованиям относительно времени ответа в машинной графике. Поэтому они используются часто как дополнительная возможность, и пользователь применяет ее очень экономно.

Стереоскопия

Если посмотреть на объект поочередно одним и другим глазом, то два вида будут при этом различаться (бинокулярный эффект). Наш мозг сливает два раздельных образа в один трехмерный. Два изображения можно объединить в один трехмерный образ, если разглядывать эту пару так, чтобы каждый глаз видел только одно изображение. Разработчик интерактивной системы должен предъявить каждому глазу вид, который отличается от другого.

Используется шлем с двумя ЭЛТ. При движении головы может изменяться и изображение (датчики, фиксирующие движение).

10.2. Перспективные изображения

В IV веке до нашей эры в Древней Греции существовала Сиклонская школа рисунка, на дверях которой было написано: «Сюда не допускаются люди, не знающие геометрии». И это не случайно: знание геометрии особенно необходимо для отображения трехмерного мира на плоскости.

«Если зрение не может достигнуть предметов по прямым линиям, то этих предметов нельзя увидеть, так как зрение не воспринимает ничего по кривым линиям» (учебник великого немецкого художника А. Дюрера).

Долгий путь, измеряемый многими тысячелетиями, прошло развитие рисунка, прежде чем были открыты основные законы реалистического отображения окружающей нас действительности — законы перспективы и светотени. До открытия этих законов живопись носила плоскостной характер.

Так, живописцы Древнего Египта на протяжении тысячелетий пользовались одними и теми же приемами. Пространство они условно расчленяли на пояса: нижний пояс относился к ближнему плану, самый верхний — к дальнему.

Первые правила перспективы были сформулированы древнегреческим математиком Эвклидом (III век до нашей эры). В совершенстве овладел искусством перспективы и светотени Леонардо да Винчи. Он писал в своем «Трактате о живописи»: «Перспектива есть не что иное, как вид из окна, на совершенно прозрачном стекле которого изображены предметы, находящиеся за окном».

Изобретение фотографии предложило новый способ формирования перспективных изображений. Существует строгая аналогия между камерой и человеческим глазом. Фотокамера является простейшей имитацией человеческого глаза.

Основное свойство перспективного изображения — более удаленные предметы изображаются в меньших масштабах. Параллельные прямые в общем случае на изображении непараллельные.

Рис. 10.4