- •Ответы по истории отечественной архитектуры. Журин.

- •Ле Корбюзье. Участие в теории и практике советской архитектуры.

- •Творчество Леонидова.

- •5. Архитектурные идеи и практика в колхозном строительстве 1939-1954 гг.

- •Архитектура всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939-1954 гг.

- •8. Станция Московского метро 1 и 2 очереди в период 1940-х в начале 50-х гг.

- •Периодизация в Советской архитектуре, с краткой характеристикой каждого периода.

- •Особенности и примеры стилей в сталинской архитектуре

- •Неоклассицизм

- •]Эклектика и постройки в других стилях

- •10. Всероссийская сельскохозяйственная выставка и кустарно-промышленная выставка 1923 г. В Москве.

- •Архитектура первых лет Октября (1917-1927 гг.) - пути развития Советской архитектуры.

- •12. Проект Дома науки и культуры для Новосибирска 20-30-х. Гг. (современный Академический театр оперы и балета).

- •13. Общественные здания в архитектуре ссср 1970-1980 гг.

- •14. Конкурс «Дворец Советов» в Москве, его влияние на застройку Москвы 1930-1950 гг.

- •15. Здания, сооружения “Олимпиады-80» в Москве

- •16. Генеральный план Москвы 1935 г.

- •17. Объединения современных архитекторов (оса)

- •18. Москва. Дворец Труда, конкурсное проектирование 1923 г.

- •19. Мельников к. Павильон «Махорка», павильон ссср на выставке в Париже 1925 г. Сравнительный анализ с павильонами ссср 1937-1939 гг.

- •20. Харьков. Дом Госпромышленности 1926-1928 гг.

- •21. Планетарий в Москве, 1927-1929 гг. И днк в Новосибирске.

- •22. Дом Совета Труда и Обороны ссср и гостиница «Москва» на Манежной площади, реконструкция ул. Горького в Москве в 1936-37 гг.

- •23. Творчество архитектора Жолтовского и.

- •24. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Москве, история проектирования и строительства, 1920-1930 гг.

- •25. Принципы организации жилой застройки второй половины 30-х- начала 50-х гг. 20 века.

- •26. Архитектура зданий и сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг.

- •Жилой комплекс на Шаболовке

- •29. Дворец культуры, новый тип общественного здания.

- •30. Рабочий клуб. Проекты 20-х- начала 30-х гг. В Москве.

- •31. Творчество а. Щусева.

- •33. Братья Веснины. Основные постройки, творческие взгляды.

- •34. Проект памятника III Интернационалу и памятник жертвам революции в Петрограде.

- •35. Милютин. Соцгород. И. Леонидов. Магнитогорск.

- •36. Теория и практика жилищного строительства в 1956-1970 гг.

Архитектура всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939-1954 гг.

Проектирование и строительство в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, которая открылась в 1939 г. Вначале предполагалось, что выставка будет носить временный характер (подобно ее предшественнице 1923 г.), но потом было признано целесообразным превратить ее в постоянно действующую школу обмена научным и практическим опытом в области сельского хозяйства.

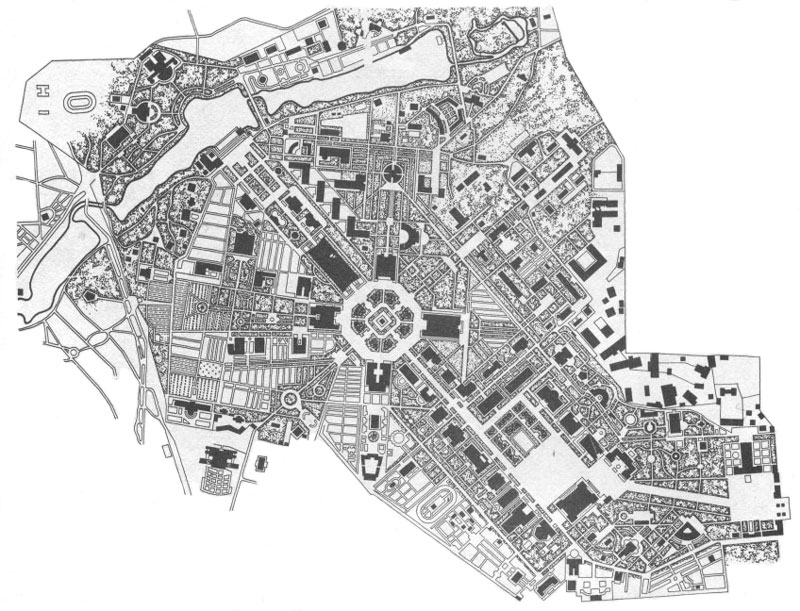

Общая территория первой очереди выставки составляла 136 га и была расположена между Останкинским парком и Ярославским шоссе (ныне проспект Мира). Программное содержание выставки сложившееся к 1937 г. нашло убедительное отражение в генеральном плане с четко прочерченными регулярными магистралями и обширными площадями для единовременного приема больших масс посетителей и проведения крупных массовых мероприятий. В то же время выделение отдельных функциональных зон с живописными прогулочными тропами обеспечивало возможность тщательного изучения отдельных экспозиций экскурсиями, группами и одиночными посетителями.

С вводной площади при входе посетители попадали на прямоугольную в плане Площадь Колхозов, у начала которой был расположен Главный павильон (В. Щуко, В. Гельфрейх и др.). Его четкий геометрический объем с портиками по всем сторонам из простых прямоугольных в плане стоек вносил в архитектуру выставки ноту строгой торжественности. По диагонали к главному входу в павильон была сооружена башня, увенчанная скульптурой колхозника и колхозницы, высоко поднявших золотой сноп пшеницы (скульпторы Р. Будилов и А. Стрекавин). Главный павильон и башня хорошо акцентировали начало всей архитектурной композиции — Площадь Колхозов, по периметру которой расположились павильоны союзных республик и некоторых краев и областей РСФСР.

Архитектура этих павильонов разнообразна. Перед авторами была поставлена задача трактовать образ каждого здания как символ, знак национального своеобразия. Для выставки это вполне логично, равно как и широкое использование монументального декоративного и прикладного искусства. Авторы многих павильонов вместе с живописцами, скульпторами и народными мастерами, осуществляя такую программу, добились — в рамках сложившейся направленности архитектуры — интересных решений. Так, в павильоне Узбекской ССР (С. Полупанов) устройство айвана с декоративной многокрасочной ажурной беседкой непосредственно ассоциировалось с народной архитектурой Узбекистана. В таком же образном ключе разработаны и павильоны Грузинской ССР (А. Курдиани и Г. Лежава), Армянской ССР (К. Алабян и С. Сафарян), Азербайджанской ССР (С. Дадашев и А. Усейнов) и ряд других павильонов. Важно отметить, что своеобразие образа-символа чаще всего достигалось не только чисто декоративной обработкой, но прежде всего чисто архитектурными средствами. Достаточно сравнить построение павильона Грузии — с его внутренним двориком, пучками тонко прорисованных колонок портала, с трехнефной базиликальной формой павильона Армении, чтобы согласиться с тем, что сама архитектура этих павильонов выступает как знак и образ Грузии и Армении.

За Площадью Колхозов широкая озелененная магистраль, также обстроенная павильонами, приводила на восьмигранную Площадь Механизации, на которую выходили фасады отраслевых павильонов («Зерно», «Животноводство» и др.) и которая замыкалась павильоном «Механизация сельского хозяйства» (В. Андреев и И. Таранов).

Параболические решетчатые арки из металла несли легкое алюминиевое покрытие, образуя сводчатое проходное пространство. По бокам пространства павильона как бы на постаментах были размещены в двух уровнях различные сельскохозяйственные машины - экспонаты выставки. Внутренние пространства этих «постаментов» использовались как выставочные залы. За павильоном была расположена зона отдыха с ресторанами, кафе, площадками для игр, прогулочными тропинками и водными пространствами живописных прудов. По сторонам композиционной оси выставки располагались павильоны, опытные поля и экспонаты отдельных отраслей сельского хозяйства. Здесь же размещалась выставка «Новое в строительстве колхозной деревни».

Новая выставка прочно вошла в жизнь Москвы, в структуру ее генерального плана. На работах по ее проектированию и строительству помимо известных мастеров выдвинулась целая плеяда молодых талантливых архитекторов — Ю. Емельянов, В. Андреев, И. Таранов, М. Оленев, Г. Захаров, П. Ревякин, С. Полупанов, И. Мельчаков и многие другие. В работах принимали участие скульпторы Г. Мотовилов, А. Бабурин, Р. Будилов, А. Сабсай, А. Стрекавин, живописцы А. Герасимов, С. Герасимов, Л. Бруни, А. Дейнека и многие другие.

Позднее, после 1955 г., Выставку, значительно расширенную в послевоенный период, критиковали за декоративизм, украшательство и т. д. В критике было много справедливого, но при этом игнорировалась специфика выставки как таковой, где архитектура решала не только функциональные задачи приема посетителей и показа экспонатов, но и сама выступала как экспонат. Ошибка тех лет состояла в механическом перенесении опыта Выставки на массовую архитектуру.

|

1939 г. Генеральный план. Руководитель С. Чернышев |

1939 г. Главный павильон. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх, А.В. Великанов |

1939 г. Главный вход. Л. Поляков, Г. Мотовилов |