- •Ответы по истории отечественной архитектуры. Журин.

- •Ле Корбюзье. Участие в теории и практике советской архитектуры.

- •Творчество Леонидова.

- •5. Архитектурные идеи и практика в колхозном строительстве 1939-1954 гг.

- •Архитектура всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939-1954 гг.

- •8. Станция Московского метро 1 и 2 очереди в период 1940-х в начале 50-х гг.

- •Периодизация в Советской архитектуре, с краткой характеристикой каждого периода.

- •Особенности и примеры стилей в сталинской архитектуре

- •Неоклассицизм

- •]Эклектика и постройки в других стилях

- •10. Всероссийская сельскохозяйственная выставка и кустарно-промышленная выставка 1923 г. В Москве.

- •Архитектура первых лет Октября (1917-1927 гг.) - пути развития Советской архитектуры.

- •12. Проект Дома науки и культуры для Новосибирска 20-30-х. Гг. (современный Академический театр оперы и балета).

- •13. Общественные здания в архитектуре ссср 1970-1980 гг.

- •14. Конкурс «Дворец Советов» в Москве, его влияние на застройку Москвы 1930-1950 гг.

- •15. Здания, сооружения “Олимпиады-80» в Москве

- •16. Генеральный план Москвы 1935 г.

- •17. Объединения современных архитекторов (оса)

- •18. Москва. Дворец Труда, конкурсное проектирование 1923 г.

- •19. Мельников к. Павильон «Махорка», павильон ссср на выставке в Париже 1925 г. Сравнительный анализ с павильонами ссср 1937-1939 гг.

- •20. Харьков. Дом Госпромышленности 1926-1928 гг.

- •21. Планетарий в Москве, 1927-1929 гг. И днк в Новосибирске.

- •22. Дом Совета Труда и Обороны ссср и гостиница «Москва» на Манежной площади, реконструкция ул. Горького в Москве в 1936-37 гг.

- •23. Творчество архитектора Жолтовского и.

- •24. Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Москве, история проектирования и строительства, 1920-1930 гг.

- •25. Принципы организации жилой застройки второй половины 30-х- начала 50-х гг. 20 века.

- •26. Архитектура зданий и сооружений канала им. Москвы, 1932-1937 гг.

- •Жилой комплекс на Шаболовке

- •29. Дворец культуры, новый тип общественного здания.

- •30. Рабочий клуб. Проекты 20-х- начала 30-х гг. В Москве.

- •31. Творчество а. Щусева.

- •33. Братья Веснины. Основные постройки, творческие взгляды.

- •34. Проект памятника III Интернационалу и памятник жертвам революции в Петрограде.

- •35. Милютин. Соцгород. И. Леонидов. Магнитогорск.

- •36. Теория и практика жилищного строительства в 1956-1970 гг.

Творчество Леонидова.

В разработке крупных общественных зданий значительную роль сыграли проектные предложения И. Леонидова — одного из наиболее ярких архитекторов, примыкавших к конструктивизму.

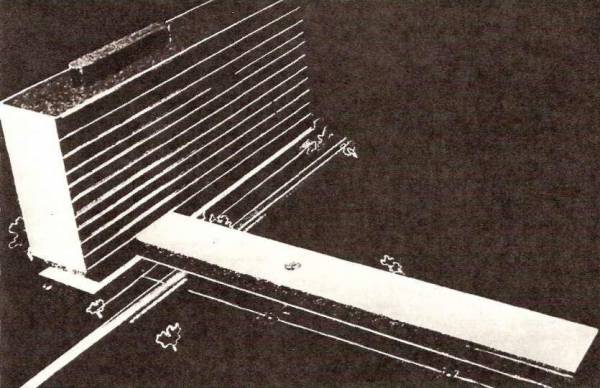

Его дипломный проект Института библиотековедения имени В. И. Ленина оказался таким далеким прорывом в будущее, значение которого мы не оценили в полной мере до сих пор. Характерны его проекты Дома Центросоюза и Дома промышленности в Москве. В проекте Дома Центросоюза в Москве (1928 г.) И. Леонидов впервые в практике проектирования, используя возможности несущего каркаса, создает еще до Мис ван дер Роэ универсальное пространство, позволяющее организовать внутренние функциональные зоны различного назначения. В проекте Дома промышленности (1929—1939 гг.) он развивает новую пространственную организацию рабочих мест для служащих...............

|

Проект Дома промышленности. И. Леонидов |

Проект

Института

библиотековедения имени В. И. Ленина был

показан на Первой выставке современной

архитектуры в Москве в 1927 г. Он произвел

на публику огромное впечатление. Этот

проект считается творческим кредо

архитектора и своеобразным манифестом

всей советской архитектуры конца 20-х

годов XX века.

Проект

Института

библиотековедения имени В. И. Ленина был

показан на Первой выставке современной

архитектуры в Москве в 1927 г. Он произвел

на публику огромное впечатление. Этот

проект считается творческим кредо

архитектора и своеобразным манифестом

всей советской архитектуры конца 20-х

годов XX века.

Проект имеет сложную объемно-пространственную композицию. Шарообразный объём большой аудитории на 4000 человек и вертикально поставленный параллелепипед книгохранилища вознесены над плоскостью стилобата. Одноэтажные корпуса уходят в трех направлениях от центрального объёма в парковую зону. Здание и статично и динамично одновременно. В проекте использовались все новые достижения того времени. Шар стоит на одной опоре, но опора не спрятана в фундамент, а запроектирована шарнирной, что снимает дополнительные напряжения. опора принимает вертикальные нагрузки от шара, а все остальные напряжения передаются на ванты. Стены книгохранилища максимально тонкие, что достигается путем введения в конструкцию металлических ферм, соединенных растяжками с вершиной и основанием.

Проект института Ленина обошёл архитектурные издания многих стран и продолжает печататься в различных альманахах и обзорах об архитектуре XX века. Он оказал влияние на многие проекты и постройки, например на проект памятника Колумбу Алексея Щусева (1929), центральный ансамбль всемирной выставки в Нью-Йорке (1939), проект ратуши в Торонто Вильо Ревелла (1958—1965), правительственный центр в Бразилиа Оскара Нимейера (1959—1960).

Первые годы профессиональной деятельности И. Леонидова (1927—1930 гг.) отмечены активной работой в сфере конкурсного проектирования, популярной формы творческого соревнования тех лет. Тучи сгустились над И. Леонидовым в конце 1930 года, когда его работы были подвергнуты разносной критике, а в журнале «Искусство в массы» (1930, №2) появилась статья А. Мордвинова «Леонидовщина и ее вред», в которой архитектор был представлен оторванным от реальной практики фантазером и бесперспективным мечтателем.

1934 год — очевидная веха в творчестве архитектора. Участвуя в одном из ответственнейших конкурсов — на проект здания Наркомтяжпрома на Красной площади в Москве, И. Леонидов создает, может быть, самое значительное свое произведение. В этом же году он переходит в мастерскую № 3 Наркомтяжпрома, руководимую М.Я.Гинзбургом, одним из бывших лидеров конструктивизма. Здесь он проработал до 1940 года, проектируя крупные объекты для Южного берега Крыма и Кисловодска, где сохранилась единственная постройка архитектора — лестница в санатории им. Орджоникидзе.

Имя Ивана Леонидова давно стало легендарным. Это связано в первую очередь с уникальностью его работ, которые, оставшись в своем абсолютном большинстве на бумаге, оказали и продолжают оказывать плодотворное воздействие на архитектурное творчество XX века.

Несмотря на сложные перипетии судьбы, И. Леонидов много работал, сохранив до конца жизни не только зоркость глаза и твердость руки, но и верность своим главным идеям и художественным принципам. Поэтому ошибочны и исторически неточны утверждения тех исследователей его творчества, которые считают, что архитектор смог проявить свой талант в полную меру лишь в короткий период конца 1920-х — начала 1930-х годов [1]. Триумфальный успех проектов И. Леонидова этих лет очевиден, но все сделанное после не уступает его ранним работам. Творческий потенциал архитектора со временем не ослабевал. И теперь, когда выстраивается максимально полный ряд выполненных им проектов и эскизов, реально ощущается неиссякаемость его профессионального мастерства.

Принцип, основанный на пространственном взаимодействии и пересечении простых геометрических объемов и форм в системе трех ортогоналей, быстро осваивается И. Леонидовым еще в студенческие годы и находит законченное выражение в знаменитом проекте Института Ленина, ставшем отправной точкой и своеобразной моделью всего конструктивистского периода его творчества. В этом проекте автор расчленяет здание на отдельные самостоятельные объемы, располагая их по основным координатным осям, и скрепляет их большой, поднятой над уровнем земли, шарообразной аудиторией — «замковым камнем» всей композиции. Несмотря на геометрическую простоту форм, их сложное многоуровневое контрастное взаимодействие в пространстве породило редкую по своей гармонической завершенности архитектурную композицию.

В

се

последующие проекты супрематической

серии следуют модели Института Ленина,

интерпретируя и развивая ее в зависимости

от функциональной специфики объекта

или его местоположения. Проект кинофабрики

— образец горизонтально развивающейся,

остроконтрастной и динамичной композиции,

ритмически богатой и выразительной.

Проект Дома Центросоюза, пожалуй, самое

простое архитектурное решение И.

Леонидова. Два пересекающихся под прямым

углом разновысоких параллелепипеда,

круглый в плане одноэтажный объем

вестибюля и тонкая вертикаль лифтовой

шахты — вот и все.

се

последующие проекты супрематической

серии следуют модели Института Ленина,

интерпретируя и развивая ее в зависимости

от функциональной специфики объекта

или его местоположения. Проект кинофабрики

— образец горизонтально развивающейся,

остроконтрастной и динамичной композиции,

ритмически богатой и выразительной.

Проект Дома Центросоюза, пожалуй, самое

простое архитектурное решение И.

Леонидова. Два пересекающихся под прямым

углом разновысоких параллелепипеда,

круглый в плане одноэтажный объем

вестибюля и тонкая вертикаль лифтовой

шахты — вот и все.

И. Леонидов широко использует в эти годы круглые формы, которые являются не только элементами плоскостной и объемной геометрии, но и вместилищем различных значений и смыслов. Круг перерастает рамки геометрического понятия и трактуется уже как сфера жизнедеятельности, организации, воздействия [3]. К тому же очевидна и знаковая функция этой фигуры — концентрические круги выражают и изображают центростремительный характер движения. Наиболее характерны в этом отношении проекты клуба нового социального типа, один из чертежей к которому — «схема пространственной культорганизации», превратился в своеобразную симфонию концентрических и пересекающихся колец и дуг.

Все проекты, выполненные до 1931 года, не-зависимо от размера объекта, интерпретируют и развивают идентичные принципы, используя достаточно ограниченный словарь простых геометрических форм — квадратных, прямоугольных и круглых в плане. Везде большую роль играют линейные элементы, обозначающие и подчеркивающие основные оси развития, трассы движения, линии связей и создающие рассчитанный контраст с архитектурными объемами, которые они соединяют.

Работы этого периода можно рассматривать как одно из высших достижений архитектурного супрематизма, как виртуозное воплощение в композиции возможностей чистой геометрической формы. К сожалению, ни один из его проектов не был реализован. Остается лишь мысленно представить их в натуре, опираясь хотя бы на опыт такого архитектора, как Мис ван дер Роэ, творческие концепции, художественные представления и графический язык которого близки леонидовским. И тогда мы сможем по достоинству оценить истинную красоту архитектурных «кристаллов» И. Леонидова.

Изменения, которые произошли в композиционном мышлении И. Леонидова в начале 1930-х годов, обусловлены как внутренними, так и внешними факторами. Переход от концептуально-схематического конкурсного проектирования к конкретным заказам, необходимость связи с реальными условиями строительства, потребность в более детальной разработке проектов естественно привели к отходу от абстрактной ортогональности и геометрической чистоты, к появлению более свободных и жизненных форм синтеза. К внешним факторам безусловно относится возникшая в советской архитектуре этих лет сильная оппозиция конструктивизму и другим левым течениям, под воздействием которой в середине 1930-х годов И. Леонидов обратился к историческому наследию, как мировому, так и отечественному, к стилю свободных интерпретаций. Начало этого процесса связывают с конкурсом на здание Наркомтяжпрома.

П

роект

Наркомтяжпрома стал безусловным

прообразом следующего периода в

творчестве И. Леонидова — в его композиции

и формах прослеживается одновременно

взгляд и «вперед», и «назад». Архитектор

много добавляет, но в то же время очень

бережно относится к своим прошлым

находкам и достижениям, добиваясь в

конечном счете насыщенности и полифонии

выразительного языка. Интересно сравнить

два знаменитых леонидовских проекта —

Наркомтяжпром и Институт Ленина,

разделенные всего семью годами жизни

архитектора.

роект

Наркомтяжпрома стал безусловным

прообразом следующего периода в

творчестве И. Леонидова — в его композиции

и формах прослеживается одновременно

взгляд и «вперед», и «назад». Архитектор

много добавляет, но в то же время очень

бережно относится к своим прошлым

находкам и достижениям, добиваясь в

конечном счете насыщенности и полифонии

выразительного языка. Интересно сравнить

два знаменитых леонидовских проекта —

Наркомтяжпром и Институт Ленина,

разделенные всего семью годами жизни

архитектора.

Проект здания Наркомтяжпрома — безусловная веха в творчестве И. Леонидова. Но развивая формальный язык архитектуры, двигаясь вперед, он оставался верен основам своего метода. При всей внешней несхожести проектов Наркомтяжпрома и Института Ленина объединяющие признаки доминируют — близость очевиднее различий.