- •1.Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его возникновения

- •2. Сущность и закономерности экономических кризисов

- •3. Основные научные концепции возникновения экономических кризисов:

- •4. Признаки кризиса

- •5. Фазы цикла

- •6. Взаимосвязь ау с другими науками

- •8. Виды экономических кризисов

- •9. Предмет и механизм ау

- •10. Концепция ау

- •10. Концепция ау

- •11. Кризис в развитии организации.

- •12. Кризисы в цикличном развитии организации.

- •13. Необходимость и возможность антикризисного управления.

- •14. Эффективность ау

- •15. Понятие технологии антикризисного управления.

- •21. Принципы государственного регулирования в области ау.

- •22. Виды, способы и механизмы гос. Регулирования ау.

- •23. Виды государственного антикризисного регулирования.

- •24. Государственное антикризисное регулирование экономики.

- •25. Государственная политика регулирования кризисных ситуаций в организации.

- •31. "Наблюдение" как процедура банкротства предприятия.

- •32. Роль, задачи и предназначение процедуры банкротства "Финансовое оздоровление".

- •33. Правовые последствия для предприятия введения процедуры "Внешнее управление".

- •34. "Конкурсное производство" в системе ау.

- •35. "Мировое соглашение": правила ее применения в процессе банкротства.

- •36. Особенности банкротства ип

- •37. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.

- •39. Финансовое равновесие. Условие ликвидности.

- •44. Организация осуществления антикризисной стратегии.

- •47. Использование средств маркетинга в антикризисном управлении.

- •51. Инновационный менеджмент и инновационная деятельность

3. Основные научные концепции возникновения экономических кризисов:

П. Сaмуэльсон отмечaет следующие: денежную теорию, которaя выделяет в кaчестве причины циклa экспaнсию бaнковского кредитa;

теорию нововведений, объясняющую цикл использовaнием в производстве вaжных нововведений (И. А. Шумпетер, Х. Хaнсен);

психологическую теорию, трaктующую фaзы циклов кaк следствие пессимистического и оптимистического нaстроения у людей (А. С. Пигу);

теорию недопотребления, соглaсно которой циклы возникaют при слишком большой доле доходa, идущей нa сбережения, по срaвнению с потреблением (Д. А. Гобсон, Р. Фостер и др.);

теорию чрезмерного инвестировaния, сторонники которой полaгaют, что источником спaдa может стaть в большей степени излишнее, чем мaлое вложение средств (Ф. Хaйек, Л. Мизес и др.);

теорию солнечных пятен - погоды, урожaя (У. С. Джевонс).

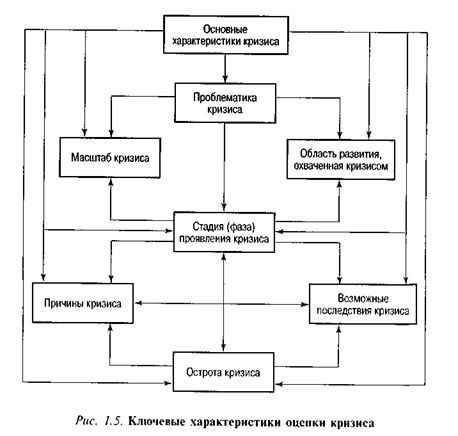

4. Признаки кризиса

5. Фазы цикла

Классический цикл общественного воспроизводства состоит из четырех фаз.

1) кризис (спад). Происходит сокращение объема производства и деловой активности, падение цен, затоваривание, растет безработица и резко увеличивается количество банкротств.

2) депрессия (стагнация). Она представляет собой фазу (более или менее продолжительную — от полугода до трех лет) приспособления хозяйственной жизни к новым условиям и потребностям, фазу обретения нового равновесия. Для нее характерна неуверенность, беспорядочные действия

3) оживление. Это фаза восстановления. Начинаются капиталовложения, растут цены, производство, занятость, процентные ставки. Оживление охватывает прежде всего отрасли, поставляющие средства производства.

4) подъем (бум). Это фаза, при которой ускорение экономического развития обнаруживается в серии нововведений, возникновении массы новых товаров и новых предприятий, в стремительном росте капиталовложений, курсов акций и других ценных бумаг, процентных ставок, цен и заработной платы.

С учетом многообразия причин (возбудителей) циклического воспроизводства и частых нарушений традиционных фаз учеными различных направлений предлагаются следующие разновидности циклов:

• циклы Кондратьева, или длинноволновые циклы, продолжительностью 40—60 лет: их главной движущей силой являются радикальные изменения в технологической базе общественного производства, его структурная перестройка;

• циклы Кузнеца. Их продолжительность ограничивается примерно 20 годами, а движущими силами являются сдвиги в воспроизводственной структуре производства (часто эти циклы называют воспроизводственными или строительными);

• циклы Джаглера периодичностью 7—11 лет, являющиеся итогом взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов;

• циклы Китчина продолжительностью 3—5 лет порождаются динамикой относительной величины запасов товарно-материальных ценностей на предприятиях;

• частные хозяйственные циклы, охватывающие период от одного года до 12 лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности.

6. Взаимосвязь ау с другими науками

Как и всякая другая наука, антикризисное управление изучает определенную область деятельности с целью познания законов ее функционирования

Антикризисное управление как наука использует средства и методы менеджмента, которые бы способствовали наиболее эффективному достижению целей организации, достижению стабильного положения, предотвращению банкротства исходя из сложившихся условий внутренней и внешней среды. Задачей антикризисного управления как науки управления является повышение практической значимости исследований, ориентация на их разработку принципов и методов, дающих возможность практически решать в кризисных условиях проблемы функционирования.

Взаимосвязь с менеджментом, маркетингом, психологией.

7. ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ КРИЗИСА – разрушение тех элементов которые наименее устойчивы и жизнеспособны. В наибольшей мере нарушают организованность целого. Происходит упрощение

системы и возрастание ее стройности.

В экономике кризис разрушает множество наиболее слабых и наименее целесообразно

организованных предприятий, отбрасывая устаревшие способы производства и формы организации

предприятий в пользу более современных. Общее крушение вовлекает и немало передовых предприятий.

Обобщая существующие представления о кризисах, можно сделать следующие выводы:

– кризисы неизбежны; это регулярные, закономерно повторяющиеся этапы циклического

развития любой рыночной системы. Кризисы могут возникнуть и как случайный результат стихийного

бедствия или крупной ошибки;

– кризисы начинаются тогда, когда потенциал прогресса главных элементов системы в

основном исчерпан и уже родились и начинают борьбу элементы новой системы, представляющей

будущий цикл;

– кризисы развиваются циклически, проходя ряд фаз;

– кризисы прогрессивны при всей их болезненности, поскольку кризис выполняет три

важнейшие системные функции:

а) резкое ослабление и устранение устаревших (нежизнеспособных) элементов

господствующей, но уже исчерпавшей свой потенциал системы;

б) расчистку пространства для утверждения элементов (первоначально слабых) новой системы,

будущего цикла;

в) испытание на прочность и передачу в наследство тех элементов системы, которые

аккумулируются и переходят в будущее.